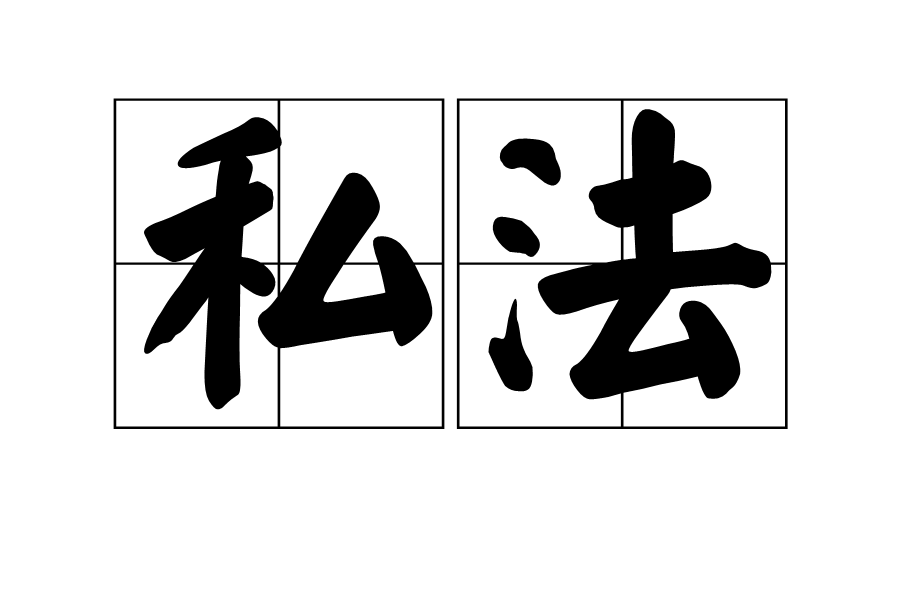

詞語解釋 1.私家所定的法規。《晉書·祖納傳》:“ 納 嘗問 梅陶 曰:‘君鄉里立月旦評,何如?’ 陶 曰:‘善褒惡貶,則佳法也。’ 納 曰:‘未益。’時 王隱 在坐,因曰:‘《尚書》稱“三載考績,三考黜陟幽明”,何得一月便行褒貶!’ 陶 曰:‘此官法也。月旦,私法也。’”

2.指保護私人利益的法律,如民法、商法等。

相關概念 目前區分公、私法並未有一個統一的標準理論。主要有以下幾種:

利益說

根據調整的利益關係的性質,是

公共利益 還是私人利益。

主體說

根據

法律關係 主體的不同。 但比較多數人采的是所謂的「新主體說」, 這一個說法的區分標準是: 如果一個法律關係中,出現的

法律主體 其中一方是以公權力姿態出現的國家主體, 那么適用在這個法律關係中的法律,就是公法; 反之,如果雙方沒有出現這樣的主體, 就是私法.

舉例

必須注意的是,新主體說是用來區分「法律」本身的定性, 而「法律關係」是公法關係或者私法關係, 則是另一件事情.

性質說、隸屬說

調整的是縱向隸屬關係還是

橫向平等 關係。這在很長時間內占主體地位。

理念說

根據法的理念。調整分配正義的是公法,交易正義的是私法。

決策說

公法是受到約束的決策的法,私法是自由決策的法。

出版刊物 簡介 《私法》,英文名稱為Private Law Review, 2001年創辦於

北京大學 ,系國內第一份強調私法領域整合性研究的連續出版物。旨在加強我國私法領域的研究,以進行私法理論的抽象和私法文化的提煉,從而倡揚乃至於形成一種權利文化。主編為國內知名中青年法學家、

華中科技大學法學院 院長

易繼明 教授。

內容 《私法》《私法》由華中科技大學法學院私法研究所主辦,中國香港連慧儀律師事務所協辦。系一個具有廣泛參與性的開放的法學學術園地,刊載著述、大家文章、新銳作品,廣采博收。主要欄目包括“主題研討”、“論文”、“評論”、“案例研究”、“書評”、“雜文”和“學術動態”等。

資料 《私法》每年出版1輯2卷,第一至五輯,經由

北京大學出版社 出版發行。自2007年起,改由

華中科技大學出版社 面向全國出版發行,現已出版8輯15卷,第16卷已交付出版社。

創辦 離天堂最近的人——《私法》編輯前後

創刊人:易繼明

突然有一天,我不想打開電腦,想逃避、甚至厭惡一切“現代化”的東西。相反,提起鋼筆,一種親切感油然而生。我相信,上帝是不用電腦的。

其實,經常,只有坐在電腦前才能打開文章的思路,也才會如古人所形容的“文思泉湧”。細想一下,這都是現代生活的快節奏與緊張所致。是呀,繁忙與緊張使我們早已經失去了生活本來的從容和逍遙,我們常常也因此來不及回望和檢視自己,甚至來不及向那些曾經鼓勵過、幫助過自己的人們說聲謝謝。

《私法》編輯至今,是該坐下來好好整理整理思緒,也總該向大家交待一二了。

創辦私法出版物

有許多人建議我將刊物的名稱定為“

私法評論 ”;有的建議稱為“

私法研究 ”。這都是一些很好的建議,強調了刊物的學術性。這種學術品味的追求,提升我國私法研究的理論水平,也是我創辦本刊的宗旨之一。但是,私法文化在我國缺乏社會基礎,未曾得到很好的倡揚,過分追求學術性名稱可能會淡化我們提出私法本身所具有的思想意義。因此,我想,何必不就直接稱之謂“私法”呢?所謂“旗幟鮮明”嘛!

夏勇 教授編輯的《公法》出版,也堅定了我的這種想法。夏勇先生在《

公法 》第一卷“卷首語”中嘗言,西學東漸以來,“或因動亂頻仍,時政所需,公法研究慣受政治思想裹挾”;而較之時下民眾需求,“公法學問之滯塞令吾輩愧然失色矣”。[①]實際上,如果我們不考慮

憲政 研究中的政治禁忌問題,就今天公法意義上的學問而言,我們歷朝歷代都是不乏研究的,而且成果可謂蔚為大觀。治國平天下,積極地參與時政,一直是讀書人的理想。相較之下,關於“私法”的學問則頗顯凋敝。設若公法學者們都“愧然失色”的話,然則私法學者們就應該無地自容了。因此,在這個缺乏權利文化背景的國度、特別是曾經一度將“私的”東西視為洪水猛獸的制度背景下,明確地提出私法,倡揚私法文化,就顯得十分必要了。

當然,確定“私法”這個名稱以後,其實也有過一些令我擔心和顧慮的地方。總的說來,有兩方面的因素。一方面是私法這個提法是否能夠被現行制度所容納(當時還沒有奢望過被接受)。大家知道,

列寧 曾經有過一個說法,認為

社會主義制度 下沒有什麼屬於“私人”性質的東西,經濟領域中的一切都屬於公法範疇而不是私法範疇。儘管有不少的學者試圖從另外一個角度去理解這句話,想說明列寧的這個說法並沒有否定私法的存在,但是,畢竟辯解得都有些牽強,或為附會之說而已。無論從列寧寫信給庫爾斯基的場景,還是從早期人們對社會主義制度的理解來看,接受私法這個提法,還存在著一些需要人們轉變觀念的地方。[②]

另外一方面的因素是20世紀以來“

社會法 ”的興起。公私法劃分是建立在傳統“國家與個人”

二元結構 下的;社會法則強調社會連帶關係,強調社會整體利益,於是便出現了“國家——社會——個人”的結構形態。支持這種理論的,不僅是勞動法、社會保障法、反壟斷法和

反不正當競爭法 等法律門類的興起,而且在近年來的法學思潮中,社會法學派也呈洶湧澎湃之勢。這種狀況,實際上是在淡化公私法的區別與劃分。

前一個因素,是對自己生活信念的考驗,是一個生活勇氣問題,這倒不難解決。而後一個因素,則是對自己的學術勇氣的考驗。學術勇氣不是單純憑藉血型與血氣可以解決的,它更多的是需要有學術的底蘊。這方面,我認為我們還存在著許多的不足。好在我當時所在的北京大學有比較好的學術交流氛圍,在與國內外的學者廣泛交流中,我又獲得了不少的信心。另外,這幾年來關於

大陸法 古典時期私法以及私法精神的相關研究,讓我產生了一種信念:在過去國家與個人二元結構下,我們並沒有忽視法律(無論是公法抑或私法)作為一個社會整體存在的意義;換句話說,法律存在的背景始終是社會及其相互關係。

記得

巴金 老人曾經寫過一篇散文:《思路》。[③]老人認為,沒有思路的思想就是歪理。他檢討自己在十年動亂期間也曾成了見風轉動的風車,宣傳了不少“歪理”。然而,難能可貴的是,正如老人自己所言,“我幼稚,但是真誠;我犯過錯誤,但是我沒有欺騙自己。”這樣,幾十年來,老人一直順著一條思路往前進,走向生命的真實。我不知道自己的這些想法是否可以經受得住歷史的考驗,但我相信巴老的話:“用自己的腦子思考,越過種種的障礙,順著自己的思路前進,很自然地得到了應有的結論。”

基本思路

賀衛方 先生引征體例的基本思路我是贊同的:引征以必要為限;準確地顯示被引征作品的相關信息;以腳註形式便於讀者檢閱;正文引文過多或重點闡述部分縮格並變換字型排版;編輯或整理著述與原創作作者相區別等等。但是,我認為,為了方便讀者檢閱,在採用腳註時,也應該同時採用每頁重新編碼。因為在一些長文中,往往存在一些參見前引注的情況,讀者檢閱也不勝其煩;既然是“以人為本”嘛,何必不更徹底一點呢?《中國社會科學》和《

中國法學 》都採用了每頁重新編碼的方式,並且沿用至今,我覺得也還挺好。當然,外文文獻中,多有全文、甚至全書連續編碼的。這也僅僅是個偏好問題。

不過,在中文文獻中,將論文用引號,而且在標註頁碼時用“頁××”或“頁××-××”,我則頗不以為然。很明顯,這種注釋形式是受英語世界學術界的影響。然而,在漢語世界中,

引號 除了表示引用的話的起結以外,只是在表示特別提出的詞句時使用;但凡書名或文章篇名均用書名號。[⑧]這是中文習慣,也是一種規範用法。同時,一個讀起來也很順暢的“第××頁”,為什麼突然冒出來一個“Page××”(頁××)呢?因此,我覺得賀老師的引征倫理規則中需要增加一款:中文注釋應尊重和保持國語文法。

誠然,我們《私法》現在出台的這個注釋體例也只是一種嘗試;一旦積累到一定的程度,我們將出台一個更成熟和合理的體例;同時,我們也希望隨著學術範式的形成和健全,引征注釋體例也規範和完善起來。

另外,附帶說明一下,之所以要如此看重注釋體例,是因為法律職業化(或專業化)是一個系統工程,需要從多方面努力。1975年出台的《

中國圖書館圖書分類法 》體系中,分為5個基本部類,22個大類,但都沒有法律的獨立地位。[⑨]儘管學習馬克思主義、

列寧主義 、

毛澤東思想 和政治學的學生往往可以獲得一個法學的學位,但是,坊間所見法律圖書,均歸於政治類(即D類)。自然,法律的嚴謹也要求法學學術研究的規範與嚴謹,這也是強調注釋規範的應有之義。

令人欣慰的是,在本卷付梓之際,我看到了

武漢大學法學院 肖永平 教授的一篇文章。文章說到,在今年年初,由

武漢大學國際法研究所 主持召開的首屆教育部人文社會科學法學類重點研究基地主任工作聯繫會議進行了以“中國法學研究的學術規範與注釋規範”為主題的研討,會議同意以全國六個重點研究基地的名義呼籲中國法學界要關注這方面的建設,並推薦了一個學術規範和注釋規則。[⑩]這顯然是一個富於建設性的開端。

注釋體例問題

於此之前,國家教育部發布了《中國高等學校社會科學學報編輯規範》(以下簡稱《規範》)。這個編輯規範較有“中國特色”地體現了行政權力在學術界的運用。當然,其中關於作者信息披露的要求與個人

隱私權 的衝突問題,這裡不去評說。[④]就參考文獻而言,可謂標準的“中西合璧”:《規範》要求用方括弧在文獻名稱後標註文獻類型標識,如M(——專著)、C(——論文集)、N(——報紙文章)、J(——期刊文章)、D(——學位論文)、R(——報告)、S(——標準)、P(——專利)或Z(——其他);而且還大量地使用類似英文的句號“.”,相反,將應該在兩個人名之間並列使用的

頓號 “、”,都改為了逗號“,”;同時,最後結尾的頁碼注釋則為“P.××。”。真有些不倫不類!

雖然如此,但我當時還是試圖生活在“體制”之內,擬採用這種“國家標準”,也給投稿者以統一的便利。然而,誰知道,我的想法一經提出,就遭到

李紅海 、

李揚 和

金勇軍 等同學和朋友的強烈反對。大家都覺得,這套規則太不科學,也甚為不便。尤其值得一提的是

清華大學 的金勇軍先生,他還特意從海外郵購了一本

哈佛 法律評論社的“藍皮書”(The Bluebook: A Uniform System of Citation, Seventeenth Edition, 2000),[⑤]讓我“別人怎樣乾你就怎樣乾”。

當然,外文文獻語種不同,其引征體例只能供我們參考,不能照搬沿用。於是,我便開始廣泛收集國內期刊、定期出版物(重點是法律類)的注釋體例情況。這方面,

郭芬 師妹和劉運毛師弟幫我做了不少工作。

舉要而論

大凡以學報形式出現的刊物,都相繼“就範”,如《北京大學學報(哲學社會科學版)》;帶有學報性質的法學類專業期刊,亦復難逃“厄運”,例如,

西北政法學院 學報《

法律科學 》於1999年第6期就發布了一個執行《規範》的“重要啟事”,從2000年第1期開始執行;西南政法大學學報《

現代法學 》從1999年第3期起,“秘而不宣”地執行起了這個《規範》;[⑥]

中國政法大學學報 《

政法論壇 》在2000年第1期就刊出了這種內容的“投稿須知”,在2001年又發布了嚴格執行《規範》的“啟事”。

“幸免於難”

的是中國社會科學院和

中國法學會 旗下的一些刊物,如《

中國社會科學 》、《

法學研究 》、《

環球法律評論 》、《

中國法學 》和《

法學雜誌 》等。還有一些,就是雖屬於高校主辦,但又非嚴格意義的“學報”:如《

中外法學 》、《

比較法研究 》、《法學》、《

法學評論 》、《法學家》和《

法制與社會發展 》等。有趣的是,原《法商研究——中南政法學院學報》因兩校合併,根據國家新聞出版總署(新出報刊[2002]653號)要求,自2002年第4期起更名為《

法商研究 》,新編

國內統一刊號 為CN42-1664/D。這樣,從上一期都還存在的“學報(法學版)”字樣,也就從此消失了。《法商研究》似乎是早有這種脫掉“枷鎖”的想法,因此也就“我行我素”起來。

於是乎,經過一些學者們的努力,本來已經開始形成而且有些趨同傾向的學術規範與自律,現在又“多姿多彩”起來。這種狀況,大概並不是教育部門發布《規範》的初衷。看來,任何一個決策,都應“順民情”,符合“自然理性”才是。

這樣,考察結末的結論是,在“體制”之外生存,不僅具有合理性,還存在著一定的社會基礎。接下來的問題就是,具體適用什麼樣的體例。

“逆流而上”

需要特別說明的是,就是在這種情形之下,《

中外法學 》新掌門人

賀衛方 教授“逆流而上”,在第12卷(2000年)推出了“《中外法學》常用注釋規範”。這個規範有6條,是一個參考使用的注釋範例。在經過一年的試行後,從第13卷(2001年)起,《中外法學》出台了“中外法學引征體例”,並規定了引征的倫理規則和具體體例兩項。賀衛方教授也曾經執掌過《

比較法研究 》,是我們法學編輯的老前輩了(——這個“老前輩”之說乃以賀先生的資歷和學識而論,賀老師不可誤會為年齒之老矣);《

北大法律評論 》的注釋體例也是受賀先生影響所致,大同小異而已。[⑦]

欄目設定

梁慧星 教授曾經說過,他主持的《

民商法 論叢》以制度研究為主,採用主題或專題形式來設定欄目。在1994年第1卷創刊時,梁慧星教授便有過明確的介紹。當時,先生確定了五個方面的內容:(一)法學方法論;(二)專題研究,包括民法、

商事法 和域外法;(三)判例(判解)研究;[11](四)碩士學位論文;(五)博士學位論文。[12]以後,隨著刊物的發展,欄目設定也豐富多樣起來;陸續增設的一些欄目有:“法學經典”、“資料”、[13]“法學名著”[14]、“法學思潮”、“美國”、[15]“譯文”[16]、“外國法”[17]、“立法問題”[18]、“批評與回應”[19]、“羅馬法”、“國際問題”、[20]“學術論爭”[21]、“法條釋評”[22]、“法學源流”[23]、“學術爭鳴”、“中國民法史”、[24]“社會調查”[25]、“

美國統一商法典 ”[26]、“訪談錄”、“民法典論爭”、[27]“仲裁問題”[28]、“中國民法典建議草案”[29]等等。

這些欄目,設定靈活,簡單明了地表明了《

民商法論叢 》的關注點,也從一個側面反映了我國

民商法學 的研究與發展狀況:最初的編輯方針,是要為一些民商法領域的長篇論文(特別是

碩士論文 )開闢一個發表的園地,介紹一些國外的研究成果,以提升我國民商法學理論水平;爾後,隨著學術的積累和人們對民事立法的關注,便從多方面提供國內外立法資料,並對相關問題展開研討(如“立法問題”、“民法典論爭”等);同時,也時時地關注著一些民法基礎理論問題(如“羅馬法”、“法學源流”等)。《民商法論叢》在國內法學

界首 開以書代刊之先河,從一年兩卷而三卷,到現在一年四卷,迄今凡20多卷,約1000萬餘字,為民商法學在我國的繁榮作出了重大貢獻。[30]

梁慧星 老師的這種欄目設定,也是我國目前法學期刊或定期出版物的主要形式。當然,相較而言,期刊的欄目相對固定一些,如《法學》欄目有“時事評論”、“理論法學”、“刑事法制”、“民事法制”、“

經濟法制 ”、“案例評析”和“法林逸史”等,一直沒有多大變化;而其他定期出版物,欄目設定則變化多一些,如前述《

民商法論叢 》。這種設定,簡單、醒目,便於分塊管理。但是,問題是,學術論文與其他評論文章是有較大的分別的,這樣就容易忽視它們之間的區別。儘管我不是學經濟學的,但是也常常感慨於科斯(R. H. Coase)教授因兩篇經濟學論文而雄視百代,問鼎諾貝爾獎;而文章得失寸心知,

張五常 先生在《我所知道的科斯》一文中的描述,真叫人魂牽夢繞。[31]一篇嚴格的學術研究論文,或有實證調查的依據,或有嚴謹的邏輯論證結構;——總之,它們都必須要有自己的“命題”[32](thesis),有該命題下對前人和當前研究狀況的評述,有自己的學術結論和觀點。一般學術評論性文章則不然:摘取一點,說三道四,評說一二即可。我想,這應該是學術論文與其他一般評論性文章的重要區別。

帶著這種想法,我翻閱了《哈佛法律評論》(Harvard Law Review)和《耶魯法學雜誌》(Yale Law Journal),發現“論文”(article)和“評論”(review)的區分是明確的,而且對論文的要求與把握似乎更嚴苛一些。附帶說明一下,英文中的“essay”側重表達文章形式,比“comment”或“review”更寬泛,除含有評論與論說之外,還有中文中的散文、雜文或隨筆之謂;“comment”有注釋、批評、閒說之意;而“review”主要表達回顧(綜述)、檢查、就事論事之義。因此,如果要在文章形式或體裁方面進行分類,以英文“essay”似更加妥帖。這是國內刊物在翻譯時未注意到的細節問題。

當然,對於明確的主題出版物,如《公共論叢》[33],是不必要進行這種形式分類的。國內學術刊物中,也出現了少數按

文章體裁 分類的,如《中國學術》[34]、《

中外法學 》和《北大法律評論》等。我想,現在,國內學術共同體逐漸形成,法學研究也日趨繁榮,建立以學術論文為主導的學術體制,時機似乎也已經成熟了。因此,我在欄目的設定中,以文章的體裁和研究角度為標準,區分了論文(article)和評論(essay)。

需要強調一點,區分論文與一般評論性文章,並不是說評論就“低人一等”,只是強調兩者有著不同的維度:論文是一種原創性研究,代表了學術的創新程度;評論是一種發散性思考,代表的是學術的繁榮程度。其實,二者是相輔相成的;學術平台的形成與發展,同時離不開這兩個維度。

同時,鑒於制定民法典在實然和

應然 兩個層面上對我們所具有的時代意義,本刊將設定一個“民法法典化”專題,以見證中國民法法典化的這段歷史,促進中國法學的繁榮。

誠然,目前國內的法學繁榮景象中,不乏虛華的表象成份,能夠讓這種浮華的繁榮縮水的方式,在我們編輯來說,就是希望出現一些批評性論文,一些切中時弊的雜文、書評等。這又需要有一種學術寬容。在這種學術寬容氛圍的營造中,政治的制約、傳統和諧倫理觀的束縛,都不是一個學者個人所能及的;但是,我想,作為一個學者,我們還是應當做到起碼的一點:在面對批評的時候,放下自己的頭銜、架子,虛心聽聽不同的意見,——至少,我們應該能夠容忍別人,哪怕他的觀點在你看來是一種明顯的錯誤!

我們只有敢於批評現在,才會有一個明確的未來!

可惜,這方面的稿件很缺乏。

就書評而言,最近,由

法律出版社 、中國政法大學出版社和

中國法制出版社 等單位聯合,開展“中法圖”杯全國高校法律書評大賽,以徵集優秀的書評,這是促進法律圖書繁榮的善舉。我也希望,《私法》“書評”欄目的設定,能夠引導、鼓勵一些學者對私法領域裡的著作去“評頭論足”。

三種研究範式 在案例研究中,我試圖建立起三種研究範式:(一)以案情所涉及的法律關係為基礎,“以案說法”;(二)以本案為視角,以點帶面,進行發散性評述;(三)以法官對案件的思考為基礎,剖析案情種種。我們姑且稱第一種研究方法為“部門法學式”;第二種方法為“法理學或法社會學式”;第三種方法為“法官式”。無論好壞,這些觀察的視角,都是應當引起我們重視的,這也是旨在建立一種開放式的案例研究方法。

另外有個細節,關於刊物序次用語問題,要交代一下。國語中,常見表達序次的,有“卷”、“輯”、“集”、“冊”和“期”等。“集”、“冊”和“期”,意義較明確,用法也較為固定了,不必多說。至於“卷”與“輯”的序次問題,自《北大法律評論》編輯中以“第××卷第××輯”出現以後,多有以卷為目,以輯為次者。但是,考“輯”一字,《說文·車部》曰:“輯,車輿也,從車,咠聲。”原意中有“車箱”之謂。[35]而“卷”一詞,作為量詞,指古代文書或書籍的一部分。[36]“卷”、“冊”藏於箱,載於車,皆順

文生 義。因此,將“輯”作為上位概念,將“卷”作為下位概念,似乎更準確一些。

已版兩輯四卷

得師長眷顧,良朋嘉惠,始有初端。

我曾經在許多場合說過,創辦《私法》的宗旨,是要加強私法領域內各個學科及其整合性研究,抽象私法一般理論,倡導私法文化(權利文化)。我覺得,自前蘇聯引入的

部門法 學科劃分方法,雖然對我國法學學科建設起到了不小的作用,但弊端也日益顯現:一方面,門戶之見,派系之爭,無謂地耗費了不少本來就不太多的學術資源;另一方面,在部門法的具體研究中,忽視了以“私人”或“個體人格”出現的

法律權利 的一般性基礎理論建構。前者,不言自明;後一方面,似乎只是一個研究角度問題,實際上對中國當代法學整體發展影響甚巨。權利文化之倡揚且不必論說,單就法學學科建設而言,可以說,時下

法學基礎理論 中規範法理學付之闕如,法學

自主性 品格缺乏,均與之相關。因為公法本身並不是一個具備獨特法律研究方法的自治和客觀的領域[37](——這也是為什麼研究哲學、政治學、社會學等專業的學者們很容易進入公法研究領域的重要因素),規範法理學的研究和法學獨立品格之形成,需要有深厚而堅實的私法一般理論作為基礎。有了屬於自己獨立的基礎概念和分析方法,具備了法學自己的獨立品格,那些所謂“

經濟學帝國主義 ”,就不會再說:“大家都站著”,聽經濟學家開講了。[38]

《私法》第1輯第2卷 記得2000年入秋,我將這個想法和思路與學弟彭志剛君說起時,他立即表示了贊同,並熱情襄與其事。9月16日晚,我又邀請了學友

李紅海 、

李揚 、

王遷 和

杜穎 諸君,在北大

勺園 咖啡廳,大家共同討論了我的編輯計畫,隨後便分頭展開。嗣後,學弟羅勝華、

趙亮 、許德峰諸君加盟。香港連慧儀律師事務所連慧儀師姐得知此事後,也積極支持。

經導師

羅玉中 教授牽線,我們將編輯《私法》的想法向時任北京大學出版社副社長的張曉秦先生進行了介紹。張曉秦先生表現出了極大的熱情,編輯室負責人楊立範先生也大力支持,並委託責任編輯鄒記東先生具體辦理。鄒記東先生和

劉延壽 編輯認真、嚴謹,並能經常提出一些建設性意見,確實代表了

北大出版社 注重學術規範的風格。

在法學界前賢中,

謝懷栻 研究員雖未開宗立派,親授門生弟子,但自清末改制以來,私法制度中斷至今方興,謝老實為其間星火不滅的象徵。我們後學弟子中,多有稱他老人家為中國大陸“大陸法的守望者”。創刊之初,先生不顧高齡體弱,拔冗寄語,於我們編輯是莫大的鼓舞。第2輯出版之際,

王利明 教授在主持中國民法典編纂的繁忙之暇,寄語千言,倡導私法文化。王老師是民法學大家,私法實以民法為體。《周易正義》曰:“天者,定體之名;乾者,體用之稱”;《

說卦傳 》云:“乾,健也。”私法發展,得先生倡導,實乃天乾健也。

《私法》第1輯第1卷刊行以後,受到了國內外許多學者的關注。

美國法律 協會(The American Law Institute)主席Michael Traynor先生致信,表示願加強兩種法律文化的溝通,並寄來了協會的相關資料;日本學者國谷知史教授、

森泉 章教授等致意祝賀。國內前輩學者、同仁也有不少關注或建言,例如,信春鷹教授來函坦言:“研究公法的人不可不懂私法,反之亦然”;

徐國棟 教授認為,要保持刊物長足發展,須支付作者稿費等等。尤其要提出的是

馬俊駒 教授的來信,更是體現了一個前輩學者的認真。本卷中,我們特意刊載先生這封來函。——馬老鋼筆書法工整、細膩、俊秀,遺憾的是這裡我不能附上他的手跡。

《

九歌·山鬼 》記述:飲

石泉 之水,蔭松柏之木,取

杜若 之芳,采三秀之蔓,居石葛之深,而山中人猶言“風颯颯兮木蕭蕭”。[39]何者?世人皆曰屈子憂思難忘其國也。而我獨不以為然:誠如斯境,屈子仍折馨遺思,孤芳自賞,未思進退且心地難闊,乃失其國而復失其身,不可取也。所謂“海納百川,有容乃大”;清濁之論,實乃文人自我安慰與解嘲的遁術。我尤為希望,有更多的學者、編輯提出意見,《私法》也才能融入浩浩蕩蕩的歷史潮流。

翻閱這些信件,我真切地感受到了北京今年秋天的陽光:和煦、溫暖。這些善良的人們,都是離天堂最近的人。而我,也真切地感受到了

丹麥 作家

安徒生 那發自肺腑的表白:“

真愛讓我如此幸福 ”。[40]在那些善良人們的關愛和照拂之下,我覺得,我也是一個接近了上帝的人。

[①] 參見夏勇:《公法》(第一卷)“卷首語”,

法律出版社 1999年12月第1版,第1頁。

[②] 列寧是在1922年2月20日寫給德·伊·庫爾斯基的信中談到這個觀點的。當時,新生的

蘇維埃政權 正在實行

新經濟政策 ,也正在制定新的民法。列寧在信中說,“我們過去承認和今後也要承認的只是

國家資本主義 ,而國家就是我們,就是我們有覺悟的工人,就是我們共產黨員。”因此,也就不承認任何“私人”性質的東西,必須對“私法”關係更廣泛地運用國家干預,擴大國家廢除“私人”契約的權力,把“革命的法律意識”(而不是“

羅馬法典 ”)運用到“

民事法律關係 ”上去。參見[前蘇聯]

列寧 :《關於司法人民委員部在新經濟政策條件下的任務——給德·伊·庫爾斯基的信》,載[前蘇聯]列寧:《

列寧全集 》(第42卷),

人民出版社 1987年10月第2版,第424-429頁。

[④] 當然,這個《規範》中也有一些積極的東西,如中英文內容摘要、

文獻分類 、統一檢索等,但這裡也不準備對其進行全面評述。

[⑤] 這個“藍皮書”是由

哥倫比亞 法律評論、哈佛法律評論、

賓夕法尼亞大學 法律評論和

耶魯 法學雜誌聯合編輯完成的。2000年出版的第17版是目前最新的版本。

[⑥] 其後,在1999年第4期,附有“敬告作者”,予以告示;2000年第3期,也附了相同內容的告示;2000年第6期附的“本刊啟事”中,也明確表達了“有效投稿”的要求。2001年以後的幾個稿約中,表達了這種內容;其中,較為詳細的,是2001年第3期和2002年第1期的“稿約”。

[⑦] 在本文寫作過程中,《北大法律評論》新任主編陳緒剛學弟一改以往裝幀風格,並出台了一個新的引征體例。不過,與以往的體例要求,也沒有什麼大的變化。參見陳緒剛(執行主編):《北大法律評論》第4卷第2輯,

法律出版社 2002年7月第1版。

[⑩] 參見

肖永平 :《中國法學研究的學術規範與注釋規則》,載《

法學評論 》2002年第4期。

[11] 隨後,在《

民商法論叢 》第3卷(1995年第1號)出現判例研究以後,都以“判解研究”為專題名稱。

[12] 參見

梁慧星 (主編):《民商法論叢》(第1卷?1994年第1號)卷首語,

法律出版社 1994年8月第1版。

[13] “法學經典”和“資料”兩個欄目從《民商法論叢》第2卷(1994年第2號)開始出現。參見梁慧星(主編):《

民商法論叢 》(第2卷?1994年第2號)目錄,法律出版社1994年12月第1版。

[14] “法學名著”欄目從《民商法論叢》第3卷(1995年第1號)開始出現。同時,在以後的欄目中,第2卷(1994年第2號)出現的“法學經典”便沒有了,似乎是為“法學名著”欄目所取代。參見梁慧星(主編):《民商法論叢》(第3卷?1995年第1號)目錄,

法律出版社 1995年10月第1版。

[15] “法學思潮”和“美國”兩個欄目從《民商法論叢》第4卷(1995年第2號)開始出現。“美國”欄目的設定,似乎是主要針對美國法的翻譯,也可能是作為“資料”欄目下的子目。參見

梁慧星 (主編):《

民商法論叢 》(第4卷?1995年第2號)目錄,法律出版社1996年2月第1版。

[16] “譯文”欄目從《民商法論叢》第5卷(1996年第1號)開始出現。參見梁慧星(主編):《民商法論叢》(第5卷?1996年第1號)目錄,法律出版社1996年7月第1版。

[17] “外國法”欄目在《民商法論叢》第7卷(1997年第1號)出現。但從以後的欄目來看,似乎是同“域外法”欄目相同,以後也沒有再出現“外國法”這個欄目名稱。參見梁慧星(主編):《民商法論叢》(第7卷?1997年第1號)目錄,

法律出版社 1997年7月第1版。

[18] “立法問題”欄目從《

民商法論叢 》第8卷開始出現。參見梁慧星(主編):《民商法論叢》(第8卷?1997年第2號)目錄,法律出版社1997年12月第1版。

[19] “批評與回應”欄目從《民商法論叢》第11卷(1998年第2號)開始出現。參見梁慧星(主編):《民商法論叢》(第11卷·1998年第2號)目錄,法律出版社1999年1月第1版。

[20] “羅馬法”和“國際問題”兩個欄目從《民商法論叢》第13卷(1999年第1號)開始出現。參見

梁慧星 (主編):《民商法論叢》(第13卷·1999年第1號)目錄,法律出版社2000年1月第1版。

[21] “學術論爭”欄目從《民商法論叢》第14卷(1999年第2號)開始出現。參見梁慧星(主編):《

民商法論叢 》(第11卷·1999年第2號)目錄,法律出版社2000年4月第1版。

[22] “法條釋評”從《民商法論叢》第15卷(1999年第3號)開始出現。參見梁慧星(主編):《民商法論叢》(第15卷·1999年第3號)目錄,

法律出版社 2000年7月第1版。

[23] “法學源流”從《民商法論叢》第16卷(2000年第1號)開始出現。參見

梁慧星 (主編):《民商法論叢》(第16卷·2000年第1號)目錄,

金橋 文化出版(香港)有限公司2000年8月第1版。

[24] “學術爭鳴”和“中國民法史”兩個欄目從《

民商法論叢 》第17卷(2000年第2號)開始出現。參見梁慧星(主編):《民商法論叢》(第17卷·2000年第2號)目錄,金橋文化出版(香港)有限公司2000年12月第1版。

[25] “社會調查”欄目從《民商法論叢》第19卷(2001年第2號)開始出現。參見

梁慧星 (主編):《民商法論叢》(第19卷·2001年第2號)目錄,金橋文化出版(香港)有限公司2001年6月第1版。

[26] “

美國統一商法典 ”欄目從《民商法論叢》第20卷(2001年第3號)開始出現。參見梁慧星(主編):《民商法論叢》(第20卷·2001年第3號)目錄,金橋文化出版(香港)有限公司2001年9月第1版。

[27] “訪談錄”和“民法典論爭”兩個欄目從《

民商法論叢 》第21卷(2001年第4號)開始出現。參見梁慧星(主編):《民商法論叢》(第21卷·2001年第4號)目錄,金橋文化出版(香港)有限公司2001年12月第1版。

[28] “仲裁問題”欄目從《民商法論叢》第22卷(2002年第1號)開始出現。參見

梁慧星 (主編):《民商法論叢》(第22卷·2002年第1號)目錄,金橋文化出版(香港)有限公司2002年3月第1版。

[29] “中國民法典建議草案”欄目從《民商法論叢》第23卷(2002年第2號)開始出現。參見梁慧星(主編):《

民商法論叢 》(第23卷·2002年第2號)目錄,金橋文化出版(香港)有限公司2002年6月第1版。

[30] 繼《民商法論叢》之後,首先是

鄭成思 教授主編《

智慧財產權研究 》(1996年;現任主編為

唐廣良 研究員)、

王保樹 教授主編《

商事法論集 》(1997年)創刊;緊接著,經濟法、

憲政 、行政法、刑法、法律史、

國際經濟法 、國際商法、環境資源法和財稅法等學科之“論叢”或“論集”,相繼面世。

[31] 參見

張五常 :《科斯的雨傘》(1991年12月13日),載張五常:《

隨意集 》,

社會科學文獻出版社 2001年8月第1版,第3-7頁;又參見張五常:《我所知道的科斯》(1990年7月13日-9月7日),載張五常:《

憑闌集 》,社會科學文獻出版社2001年8月第1版,第71-107頁。

[32]

香港大學法學院 劉南平 先生將“命題”稱為學術論文之“骨髓”;文章論述,頗有見地,也對後來的我國大陸法學研究有過不小的影響。參見劉南平:《法學博士論文的“骨髓”和“皮囊”——兼論我國法學研究之流弊》,載《

中外法學 》2000年第1期。

[34] 《中國學術》2000年創刊,每年4輯;

劉東 主編,

商務印書館 出版。

[35] 參見《

古代漢語詞典 》,商務印書館1998年12月第1版,第709頁。

[36] 參見《

古代漢語詞典 》,商務印書館1998年12月第1版,第843-844頁。

[37] 有的學者認為,“最好是把它看做一種相當特殊的政治話語形態”。參見[英]馬丁·洛克林:《

公法與政治理論 》中文版序,

鄭戈 譯,商務印書館2002年5月第1版,第1頁。

[38] 這裡借用經濟學家

熊秉元 先生一部文集名:《大家都站著》。熊秉元先生在這部文集的前言部分,對經濟學分析工具在其他社會科學領域裡的作為和成果表示了相當的滿足,並表達了他要放棄“經濟學”這個名詞,準備以“最重要的幾個分析概念”來建構“涵蓋政治、經濟、社會、法律的‘社會科學’”的想法。參見熊秉元:《與我同行?》,載熊秉元:《大家都站著》,

社會科學文獻出版社 2002年3月第1版,第2頁。

[39] 參見[戰國]屈平:《離騷經:九歌二首·山鬼》,載[梁]

蕭統 (編):《文選》卷第三十三。

法學大家作序  《私法》第1輯第2卷

《私法》第1輯第2卷