簡介

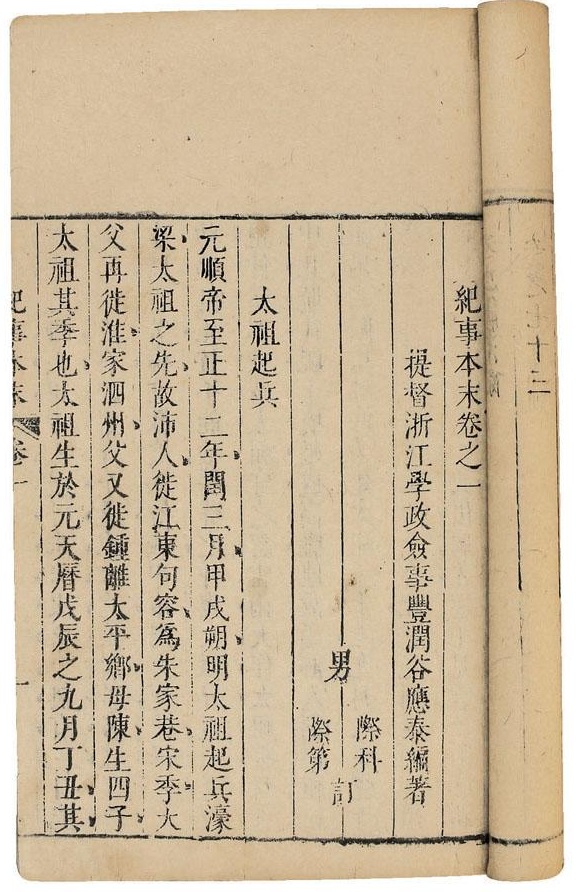

“江陵柄政”一詞出自《

明史紀事本末》,見於《明史紀事本末》第六十一卷。

順治三年(

1647年)谷應泰官至浙江學政,於其間編撰此書,這本書是在官修《

明史稿》、《

明史》之前完成,屬於私人著述。

明史紀事本末

明史紀事本末17世紀,一度強盛的

明帝國繼續著前一個世紀中葉開始的衰落,一些王朝暮日的景象也漸漸顯露出來,明王朝一步一步地走向它的終結。談論明後期的政局,有一個人無疑是不能忽略的,不僅因為他在出任

首輔的十年期間獨攬大權,不失為明之第一權相,更在於他在這十年期間的所作所為使得沒落的明王朝現出一瞬暮色中奪目的光亮。他就是

張居正,因他是湖廣江陵人,故這十年被史家稱作“江陵柄政”,也叫做“

張居正改革”。

背景

明隆慶六年(1572),這年皇帝病故,遺詔命

高拱、

張居正、

高儀共同輔佐十歲的小皇帝

朱翊鈞(神宗,即北京定陵的墓主)。不久因權力之爭高拱被擠走,高儀病逝,張居正得以循序升為首輔。張居正本是小皇帝的老師,又是唯一健在的顧命大臣,得到皇帝的完全信賴。在他主政的十年間,實際上掌握明帝國的大權,這為他實行改革創造了極為有利的條件。

明神宗即位時不足十歲,政局出現了權力“真空”,故由其母李太后、太監

馮保和首輔張居正共同行使皇權。史家將這種特殊的權力格局稱之為“三駕馬車”或“鐵三角”。而需要指出的是,這三種力量在明代是被禁止干政的。三者之中,李太后顯然不能

垂簾聽政,馮保更不能對天下指手畫腳,於是張居正便被推到風口浪尖上。這種內外結合的權力格局是一種特殊現象,脆弱而不可能持久。洪武型皇權體制能夠強力防範各種政治勢力對皇權的覬覦和侵害。不論何人,亦不論其出於何種動機,只要被認定其言行侵犯了皇權,頃刻間就會身敗名裂。不明乎此,也就無法理解張居正的沉浮和榮辱。正因為如此,與其說張居正是一位改革家,不如說是一位務實精明的政治家。張居正對明代政治體制的特性有充分的體認,深知處在當時的情境下,他所能做的就是以自己的最大能量藉助李太后和馮保之手利用幼主神宗的皇權將已有的、行之有效的法規真正落到實處。

改革

政治

張居正輔政十年,推行改革,在內政方面,提出了“尊主權,課吏職,行賞罰,一號令”,推行

考成法,裁撤政府機構中的冗官冗員,整頓郵傳和銓政。張居正還啟用

潘季馴治理黃河,變水患為水利。同時張居正嚴懲貪官污吏,裁汰冗員。

在張居正看來,“致理之道,莫急於安民生;安民之要,惟在核吏治。”他首先從“尊主權、課吏職、信賞罰、一號令”入手,大刀闊斧地進行政治改革。

張居正

張居正“尊主權”、“一號令”的關鍵在於克治明朝權力機構運行不暢的痼疾。明初洪武年間,廢

中書省,不設

丞相,由皇帝直接掌管六部。雖然後來

內閣首輔權勢漸重,但六部和負責稽察六部的

六科均繞過內閣直接向皇帝負責。而皇帝處理政務則倚重宦官,由

司禮監掌理章奏文書,甚至代皇帝朱筆批紅。明中後期諸帝多“簾遠高堂,君門萬里”,尤其嘉靖後期,“政務偷玩,事無統紀”,朝廷詔旨被視為故紙,來往公文多至沉埋,統治機構幾乎陷入癱瘓。

針對這種機構窒礙不通的積弊,張居正力主“天下之本在政府”,開始大力強化內閣事權,由內閣通過六科、

都察院控制六部,而各省撫按則聽命於六部,最終從中央到地方各級機構都受內閣節制,從而加強中央集權,使內閣成為推行變法的中樞。為排除宦官干政,他告誡馮保“裁抑其黨,毋與六部事”,從組織機構上保證事權歸一,政令暢通。

為了破除無所事事、坐嘯畫諾、命令不行的官場沉疴,張居正於萬曆元年創設頒行考成法以責吏治,即由各部衙制定一式三份收發文簿,分別留部作底本,送六科備註,交內閣查考,據其道途遠近、事情緩急,“定程限,立文簿,月終註銷。撫按稽遲者,部院舉之;部院容隱欺蔽者,六科舉之;六科不覺察,則閣臣舉之。月有考,歲有稽”,據此“考其勤惰”,決定賞罰升降。此法一行,立見成效。

張居正的政治改革,通過整頓機構形成高度集權而又層疊有序的行政系統,並建立起相應的稽察問責機制,確保官僚機器高效運行,在一些重要的方面已初具現代社會行政體制的特點。如傅維麟《明書》所讚揚的,雖“萬里之外,朝下而夕奉行,如疾雷迅風,無所不披靡”。

經濟

經濟上,清丈全國土地,抑制豪強地主,改革賦役制度,推行

一條鞭法,減輕農民負擔。

以前,明王朝的賦稅以糧為主,銀絹為輔,分夏秋兩季徵收。除賦稅外,農閒之際,農民還要服各種徭役。

一條鞭法是將賦稅和徭役合計折算為銀兩,以畝為單位繳納。相對於以前,一條鞭法不僅大大簡化了徵收手續,而且使得沒有土地的工商業者可以解除賦稅和勞役負擔,從而促進了工商業的發展,更重要的是使得占有大量土地的地方豪強難以作弊,乖乖地按照田畝數納稅。通過一條鞭法,政府的財政收入明顯好轉,國庫儲備的銀兩可供五、六年之用!

洪武年間,全國耕種田地有八百五十萬零七千六百卅二頃。到了弘治十五年(1502年)降低到四百二十二萬八千零五十八頃。而萬曆九年經過張居正的治理後達到七百零一萬三千九百七十六頃。

軍事

軍事上,加強武備整頓,平定西南騷亂,實行“剿撫並用,以撫為主”的政策。委任名將

戚繼光和

李成梁分別鎮守西北和東北邊疆,使得“胡馬”一度不敢“度陰山”達30年之久!更重要的是在邊境進行茶馬互市貿易,使得少數民族政權可以通過貿易換取中原的茶鹽等必需品,邊境的和平得到了進一步的保障。

奪情風波

萬曆五年(1577)九月十三日,張居正父親病逝。按明代禮制,內外官吏人等都有“丁憂”制度。如果父母去世,須辭官守孝二十七個月,不計

閏月,期滿起復。但是,如果國事需要,由皇上特別指定,不許辭職守孝,繼續留任,則稱之為“奪情”。不過,明朝立國以來,除了直接帶兵打仗的官員外,在朝大臣是很少被“奪情”的。

萬曆皇帝給張居正寫了一道諭旨,安慰老師,接著又下了一道“奪情”的聖旨:“安定社稷,朕深切依賴,豈可一日離朕?父制當守,君父尤重,準過七七,不隨朝,你部里即往諭著,不必具辭。”

儘管張居正一再上疏要求“守制”,而小皇帝卻堅持“奪情”。張居正畢竟是玩弄權術的老手,他最後提出了“奪俸守制”的要求,即在守制期間,照常給皇帝辦事,不拿薪水。萬曆皇帝同意了這一要求,同時命令

光祿寺每日給張先生家送酒飯兩桌,有關衙門每月給張居正送米十石,香油三百斤,茶葉三十斤,鹽一百斤,黃白蠟燭三百支,柴薪二十槓,炭火三十包,到服滿為止。但是,在以宗法、禮教立國的明朝,父死不守孝是有關天理、人倫的大事。適逢十月初五,天上出現

彗星,當時人們認為這是不祥之兆,皇帝下詔求言,於是有人把這件事同“奪情”之舉聯繫起來。

率先上疏的是翰林院編修

吳中行。這位隆慶五年(1571)的進士,與張居正有師生之誼,但此時卻上了一道《因變陳言明大義以植綱常疏》,以為“奪情”既不近人倫情理,也不合義理法度。第二天,翰林院檢討

趙用賢再上疏,請令張居正奔喪歸葬,事畢回朝。第三天,刑部員外郎

艾穆、主事沈思孝又聯名上疏,奏請令張居正回籍守耕。小皇帝朱翊鈞龍顏大怒,他覺得吳中行四人的矛頭不只是對著張先生的“奪情”,也是對自己權威的藐視。他決定效法列祖列宗,對直言犯諫的大臣施行慣用手法——

廷杖。吳中行、趙用賢各六十棍,被打得死去活來;艾穆、沈思孝各八十棍,刑後收監充軍。

朝臣中竟也有不被這場嚇倒的,那就是刑部觀政進士

鄒元標,他對張居正素無好感,就在四人廷杖的當天,他義無反顧地將自己的奏疏呈上,矛頭直指張居正的諸般過失。結果,鄒元標也被廷杖,遣戍都勻衛。同時遭廷杖的還有一位來自浙江餘姚的布衣姚韓,他也上了一道萬言疏指責張居正,被打後傳送原籍。

反對張居正“奪情”的鬥爭終於被鎮壓下去了,但張居正在

士林中的聲望卻從此一落千丈!

結局

張居正死後不久,是年十二月壬辰(初八日)江西道御史李植上疏彈劾馮保十二大罪狀。明神宗覽奏之後大喜說:“吾待此疏久矣!”查抄馮保家產,並將馮保發配南京孝陵種菜。梁夢龍、曾省吾、王篆一概勒令致仕。這時候,宦官張誠及江西道御史李植、雲南道御史羊可立、

山東道監察御史江東之等紛起攻訐張居正與馮保“交結恣橫”、“寶藏逾天府”,

陝西道御史楊四知因上疏劾張居正“貪濫僭奢,招權樹黨”,神宗詔令“姑貸不究,以全終始。”萬曆十一年(1583年)正月,南京刑科給事中阮子孝又上疏彈劾張居正“各子濫登科第,乞行罷斥”。這時

張四維上疏代辯,說“居正諸子所習舉業,委俱可進。惟其兩科連中三人,又皆占居高第,故為士論所嫉,謗議失實”。神宗批文:“都教革了職為民”。羊可立彈劾張構陷遼王朱憲㸅,同時遼妃上書為

遼王辯冤,並說遼府家產無數,全入張家。

於是萬曆皇帝下令籍其家,一些老弱婦孺因為來不及退出被封閉於張府,餓死十七口,其中有三名嬰兒。

長子

張敬修不堪嚴刑逼供之重負,在寫下一份“丘侍郎、任巡按,活閻王!你也有父母妻子之念……何忍陷人如此酷烈”“有便,告知山西蒲州相公張鳳盤,今張家事已完結矣,願他輔佐聖明天子於億萬年也!”血書之後自縊身亡;二子

張嗣修投井自殺未遂,又絕食未果,後發配邊疆。三子

張懋修後戍煙瘴地而死。

在“奪情”事件中得罪張居正而受到排擠的

于慎行曾給辦案的邱橓寫信:“當其柄政,舉朝爭頌其功而不敢言其過,今日既敗,舉朝爭索其罪而不敢言其功,皆非情實也。”

薊州總兵

戚繼光調任廣東任總兵,不久貧困而死。內閣大學士

許國連上三疏求去,說:“昔日顛倒是非在小人,今乃在君子(言官),黨同伐異,罔上行私。”

皇帝迫於物議,恩準給張家留空宅一所,田十頃養張老太太趙氏,餘子皆充軍。李植以及江東之、羊可立三人,以“盡忠言事,揭發大奸有功”,分別晉升為

太僕寺少卿、

光祿寺少卿和尚寶司少卿。

張居正至天啟時方恢復名譽。崇禎時“撫髀思江陵,而後知得庸相百,不若得救時相一也”,為張居正徹底平反。識者感慨其“功在社稷,過在身家”。《

明史》評價他功在社稷,張居正故宅有題詩云:“恩怨盡時方論定,封疆危日見才難。”

評價

明王朝經過兩百多年的風風雨雨,到了嘉靖年間已是百病叢生,危機四伏。

紫禁城里每日設壇修醮,青煙繚繞。幻想長生不死的嘉靖皇帝陶醉於《慶雲頌》的華麗詞藻,閉著眼睛將朝政託付給奸相

嚴嵩。嚴嵩父子趁機為非作歹,貪贓枉法。在這樣的時代背景下,平民出身的內閣首輔張居正被推上了歷史的前台,以其非凡的魄力和智慧,整飭朝綱,鞏固國防,推行一條鞭法,使奄奄一息的明王朝重新獲得生機。

張居正不惜摩頂放踵為之點燃的革新之火,為衰敗的王朝贏得一度光華。明末有人說他是“救時宰相”,這是褒獎,也是不幸而言中,救時者救得了一時,救不了一世。那發生在衰老機體上驀然一現的迥光,並不能招還那逝去的青春,匆匆就被泯滅了。

在他身後迄於明亡的六十多年中,各種社會矛盾急劇地發展,一發不可收拾,再也沒有一個能人志士力挽狂瀾。這表明地主階級當權派再也無能醫治封建社會的痼疾,即便是有識者也不過尾隨張居正的後塵,夢想“循居正成規”,要求各衙門按照萬曆十年之前的規章行事,作一

東施效顰。當初大罵張居正是禽獸被廷杖致殘的

鄒元標,竟然拖著一條拐腿,為張居正的昭雪奔走呼號,試圖召回失去的新政,然而無可奈何花落去,古老的帝國大廈終於被歷史的巨浪衝擊得分崩離析了。

在認識張居正的歷史地位時,人們應理性地看到,他所依靠的權力是不可靠的,他也無法取得合法的行政權力。當人們讚譽他為“宰相之傑”或“救時宰相”時,恰恰忘記了朱元璋廢除丞相以杜絕朝臣干政的制度設計。後世之人不遺餘力地揭露包括明神宗在內的反張勢力陰險醜惡的嘴臉,卻忽視了其背後強大的制度支持。終明之世,包括張居正在內的任何人都無法對這一制度有絲毫的觸動。一味地替張居正鳴不平和異口同聲地討伐反張勢力,都不能真切地解讀萬曆前期的明代歷史,也難以真正吸取歷史教訓。張居正在特殊時期利用特殊權勢成就了其一時的特殊功績,但他沒有也不可能變革明代政治體制,沒有也不可能確立新的施政理念,沒有也不可能造就一批從事變革的中堅力量,萬曆初政只打上了張居正個人的烙印。在機遇與制度的碰撞中,張居正又成了一位犧牲者。“世間已無張居正”,其物故後,強大的制度慣性將其輕易地碾碎,張居正主導下的萬曆初政便成了明代歷史中一束“耀眼的暮光”。

張居正

張居正

張居正

張居正