創刊過程

《京城新聞》創刊不久後的1898年4月6日,改名為《大韓皇城新聞》,其目的是強調韓國的

獨立自主。《大韓皇城新聞》在當時便已常被簡稱為“皇城新聞”,而無論是《京城新聞》還是《大韓皇城新聞》,都是用純

韓文刊行的。1898年8月以後,《大韓皇城新聞》停刊整頓,同年9月5日正式以《皇城新聞》的名義復刊,由

南宮檍任社長,羅壽淵任

總務員(相當於總編輯),

張志淵等為

主筆(相當於評論員),除周日外每天發行。這次復刊最大的變化在於使用的不再是純韓文,而是國漢文混用體,即以

漢文為主,

韓文連綴。對此《皇城新聞》創刊號的

社論中解釋道:

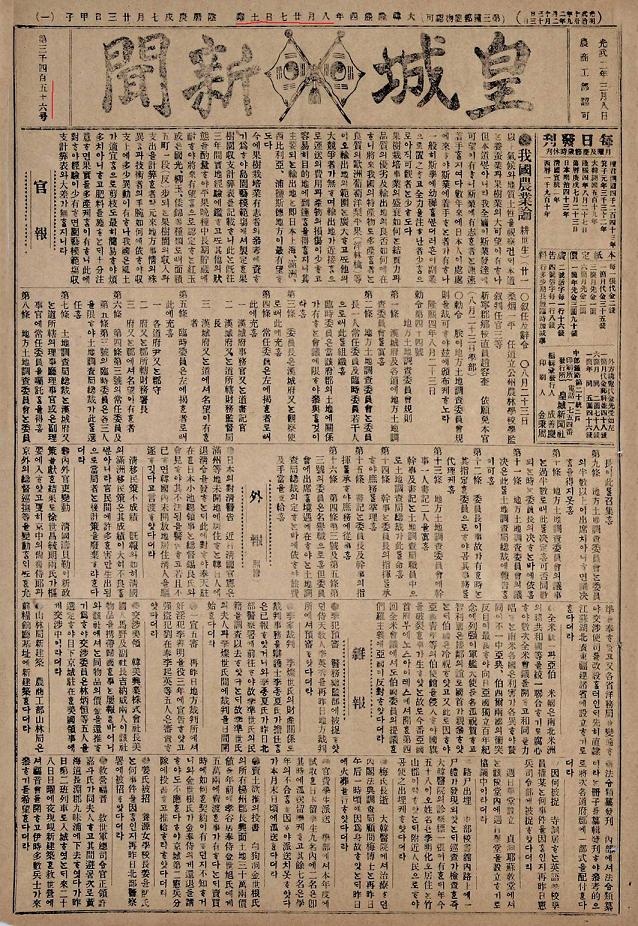

《皇城新聞》創刊號

《皇城新聞》創刊號“惟我

世宗大王,別創造一種文字,愚夫愚婦,無不開明,曰

國文也。其文克簡克易,雖童稚兒女,推時月之工,可足平生之用。是以一世傳習者,至十之五六也。欽惟大皇帝陛下,適際

甲午中興之會,確定自主獨立之基礎,頒布一新

更張之政令,特並行箕聖遺傳之文字與先王創造之文字,公私文牒混用國、漢文。敕教之下,

百揆率職,奔走奉行,近日官報、各府郡之訓令指令與各郡請願書報告書是也。現今本社擴張新聞,交用國、漢文,本意專為式遵大皇帝陛下之聖敕,其次並傳

古文與

今文,其次取僉君子供覽之便易也。”

也就是說,《皇城新聞》採用國漢文混用體的主要是遵奉

甲午更張時期高宗

李熙所下的混用國漢文的旨意,又有繼承

傳統文化與方便各界人士閱讀的意圖。實際上這次改變有更重要的原因。一方面,當時先後興起的《

獨立新聞》、《每日新聞》和《帝國新聞》都用的是純

韓文,而且都是以啟蒙為目的的報紙,內容和論調相似,《皇城新聞》跟風使用純韓文不但沒什麼意義,反而會加劇其競爭壓力,所以另闢蹊徑,改變方針,使用國漢文混用體來辦報,正如當時《帝國新聞》社長李鐘一在

日記中所寫:“創刊《皇城新聞》,依

張志淵、

南宮檍。此獨自新聞發刊原因,《大韓皇城新聞》引受為改題此日刊形態,而中流以上知識層讀者為刑(型),故全無競爭之計也。”另一方面則可能是出於儒生出身的

張志淵的強烈呼籲,他大概是覺得很有必要對

兩班、

儒生進行近代文明和

民族主義的啟蒙,因為當時雖經歷

甲午更張這樣的變革,但抱殘守缺的兩班、儒生不在少數,而

韓文(

諺文)新聞的客群多為中下層民眾,兩班、儒生往往棄如敝屣,所以得改變採用純

韓文的方針,以吸引

兩班、

儒生來閱讀。但是

甲午中日戰爭以後

朝鮮脫離

中國獨立,再加上

獨立協會的啟蒙,

民族主義逐漸高漲,因此《皇城新聞》的編輯者們不可能接受純

漢文,故折衷為國漢文混用體了。

運營狀況

《皇城新聞》的經營實行

股份制,草創時分為500股,每股10兩,資金總計5000兩。到1905年8月擴大到800股。儘管如此,《皇城新聞》在運營過程中仍經常出現困難,原因是屢次發生賒賬的狀況。為此《皇城新聞》曾於1900年發布“社告”,稱:“本社以合資會社設立,購置機械、鑄字與發刊新聞,按月經費收入該價額而套用之外,無他財政。本社規例先收價額後,傳送新聞。然難辜負諸君子愛讀之盛意,或月終計送,奉施所請,每日傳送,價額未收,甚至積月。經用窘絀,去益甚焉。沒有繼後之策,寧不慨嘆乎?以購覽處一價人思量,一朔條無過數十錢,延拖幾個朔延拖,便至社用窘塞之境,豈可等閒置之乎?以此推想,十人百人亦復如是之所致也。若一價人思量,以我一朔條未送,新聞社一朔經費狼狽,每日收覽,頓失義務,積月滯留,價額即地清完送交,嗣後課月信傳,如是積滯,能無弊乎?支用經費,做去社務,今日社告以後,若一向等諸尋常,畢竟停務乃已。營業上損害尚矣,課日愛讀之本意安在哉?茲舉實仰布:本新聞購覽之內外諸君子,悉特亮悉,勿以價額未收而致本新聞廢止之境,切望。”可見當時積欠《皇城新聞》訂閱費的情況非常嚴重。此後《皇城新聞》多次呼籲讀者繳納訂閱費,以維持該報的存續,以至於驚動了

大韓帝國政府,韓國內部(內務部)為此專門奉旨訓令各

郡守及時收繳《皇城新聞》訂閱費。高宗皇帝

李熙也在1904年先後下賜《皇城新聞》5000元和4000元的經費。

《皇城新聞》社長兼主筆張志淵

《皇城新聞》社長兼主筆張志淵關於《皇城新聞》的運營者,首任社長是

南宮檍,總務員是羅壽淵,兩人都是

獨立協會幹部。1902年8月31日,《皇城新聞》

股東會進行改選,

張志淵當選第二任社長,劉在頀任總務員。1905年4月選出金祥演任副社長,後又改選南宮薰任總務員。1905年11月《

乙巳條約》簽訂後,

張志淵因在《皇城新聞》上發表《是日也放聲大哭》一文而被

日本人抓走拘禁,《皇城新聞》也因此停刊80餘日。1906年2月13日續刊以後,南宮薰任社長,成樂英任總務員。同年5月18日股東會又選舉金相天任社長,金在完為總務員,1907年9月18日改選

柳瑾任社長,直至

日韓合併前夕的1910年6月11日。其後柳瑾突然辭職,由成善慶接任《皇城新聞》第6任也是最後一任社長,直至3個月後倒閉為止。《皇城新聞》的主筆(評論員)有

張志淵、

朴殷植、

柳瑾、

申采浩等人。其中張志淵在《皇城新聞》創刊幾個月的時間內任主筆,1901年回歸《皇城新聞》後到1905年因《是日也放聲大哭》而被捕的期間內任主筆,後又兼任社長;

柳瑾在1906年9月直1910年6月間任主筆,也是在多數時間兼任社長;

朴殷植自創刊以來就任主筆,到《

乙巳條約》後《皇城新聞》停刊為止,後在1908年初左右又復歸《皇城新聞》,直到

日韓合併為止;

申采浩自1905年被社長

張志淵聘為主筆,但不久後《皇城新聞》停刊,申采浩也轉移到《

大韓每日申報》上了。其他人員及分工因史料缺乏而不知其詳。

主要內容

概述

《皇城新聞》創刊後,在1898年9月6日的論說中寫道:“……有此新聞紙之設,則下情得以上達,而不至疾苦有所難宣,不亦快哉!蓋新聞紙之

記者,無位無權,然

盱衡世事,目格時艱,其立論公,其議事當,不避權勢,不畏奸豪,遇有悖理肯綮之處,皆得從容論議,寓規諫之意,陳事勢之機。敘事則質而不俚,曲而善達,隱寓予奪之旨,儼操筆削之權,公是公菲,有勸懲之意,何毀何譽,持月朝之評。……”即闡述了其下情上達、懲惡勸善的辦報理念。《皇城新聞》的創辦者之一張志淵更將報紙比喻為古代的

史官,強調媒體的責任感與使命感,他寫道:“今之報館者,即古之

太史之職,抑亦

野史之類也。每合史家之諸體,記述一紙之上,而殺活縱奪之權隱行於其中,後之作史者,不考據於

新聞,則其何以取征矣乎?雖然報館之責任如是綦重,操筆於其間者,必須謹慎詳核,高朗公平,以博一世之信用,然後可副

輿論之望,而買收公眾之歡心也。”這些言論反映出《皇城新聞》的編輯團隊對西方

新聞報導思想的消化。

《皇城新聞》的客群主要是

兩班、

儒生等當時

韓國的知識階層,而在發行之後,影響力迅速擴大,深受知識界的青睞與歡迎,據史料記載:“《皇城新聞》始刊行,以國漢文連綴成文,貶駁時政,譏斥人物,無所顧忌,四方爭先購覽”。因此《皇城新聞》不斷擴大版面,從最開始只有“論說”、“社說”(

社論)、“

官報”、“雜報”、“別報”、“外報”及“

廣告”這幾個部分,到1899年11月以後增加了“寄書”、“故事詞藻”、“拾遺欄”等供

儒生投稿的欄目,其尺寸大小也從4面(一面3段)23×31cm的體裁擴大到4面(1面4段)36.3×26.8cm的體裁。《皇城新聞》不僅廣泛報導和評論國內新聞,還大量介紹外國訊息,為此《皇城新聞》還專門與

英國路透社建立了合作關係。1899年《

獨立新聞》和《

每日新聞》相繼停刊以後,只剩下兩家韓國的報紙,即《皇城新聞》和《帝國新聞》,而使用純

韓文的《帝國新聞》的閱讀對象是中下層民眾與婦女,所以《皇城新聞》成為韓國上層人士獲取訊息的主要來源與依賴。1904年2月《皇城新聞》因經費問題一度停刊,

金允植由此產生“一國盲聾”的感慨,足見《皇城新聞》的重要作用。這種局面到《

大韓每日申報》創刊後才被打破。

宣揚國魂

在

愛國啟蒙運動時期,《皇城新聞》與《

大韓每日申報》同為主要的啟蒙陣地。它們的共同點都是在養成實力和開啟民智的基本路線下傳播近代文明、灌輸

民族主義,喚醒民眾的愛國心,但《大韓每日申報》的言論要更激進一些,而《皇城新聞》則略偏保守,試圖保存傳統的

價值觀,更注重維護

韓國的國粹。《皇城新聞》曾在一篇報導中寫道:“韓人之弊,頑固者必曰禮樂文物,一仿殷周古法,可以做

三代至治;開化者必曰政治教術,一遵歐米新法,可以致富強基業。是不過虛談之士而已。夫時移世變,古今判異,則三代文物,迂闊於今矣; 風氣俗習,彼此逈殊,則

泰西良法,枘鑿於我矣。毋論東西古今,但取其便良,參酌折衷,務須適合於時措之宜而已。韓國具韓人之文物,行韓人之法度,惟在圓融通活,不歸文具,須要實行而已。非法之無良,惟患其行之不實也。”這種“古今東西參酌折衷”的態度反映了《皇城新聞》的基本理念。

所以《皇城新聞》經常刊登韓國古籍及文人筆記中的一些典故,涵蓋歷史、地理、制度等各方面,以求傳承與發揚

韓國文化與國粹。而在韓國傳統思想文化中,《皇城新聞》更注重擷取

實學思想的精華。《皇城新聞》多次介紹

柳馨遠、

李瀷、

丁若鏞等人的學說與思想,尤其推崇

丁若鏞。《皇城新聞》還經常強調“實事求是”的重要性,也體現出其深受實學思想的影響。

在這種思想理念的指導下,《皇城新聞》熱衷於整理研究韓國的歷史文化遺產,如1903年2月28日論說“宜廣刊書籍”,1908年6月14日“舊書蒐集之必要”與12月18至20日連載的“舊書刊行論”等。在國史研究上,強調韓民族本位的

民族主義史學,其刊登的“西邊征服始末”(1903年12月6日)、“

高句麗廣開土王碑銘”(1905年10月30—6日)、“讀高句麗

永樂大王墓碑謄本”(1909年1月6日)都屬於此類。此外還有“我韓衣冠制度沿革考說”(1902年11月19—21日)、“我韓古今貨幣沿革考”(1903年2月15—13日)、“我韓疆域考”(1903年4月14—30日)、“田制結負考續”(1903年6月18—19日)等。《皇城新聞》透過推出這些文章來達成傳承

韓國文化和國粹的目的並作出很大貢獻,這與其出身

儒生的主筆

張志淵、

朴殷植的思想是分不開的。

《皇城新聞》之所以要弘揚韓國文化與國粹,歸根結底是為了祛除韓國民眾尤其是知識界殘留的

事大主義思想,宣揚韓國的“國魂”。《皇城新聞》在一篇報導中指出:“蓋勿論何種教科書,意以教育國民為主義,不容不將此韓國之精神,貫注於人人之腦髓,然後方可為韓國國民之教育,

日本所謂

日本人有日本魂,即此也。……我國之人,從前教育之書,一切用

支那文字;自少至長所讀習講究者,皆

支那之書籍而已。因此人人皆欽誦支那,服從支那,於是乎其

事大主義錮著腦根,牢不可破,所以萌依賴之思想而忘獨立之精神者,此也。”又曾批判韓國人學習

中國文化,全忘本國之國魂,導致“全國民族全無自強自立之思想,貞錮依賴他人之習慣,忠順奴我者,歡迎虐我者,慘當牛馬之辱、魚肉之慘,略無羞愧,不敢憤怒,實不可謂有國魂之民族也”,又謂“雖然,我邦神聖種族,豈其終迷不復耶?於是乎教育界有本國地誌與本國歷史之課程,以作幼年子弟之先入之學,此其還歸國魂之根基也;國文報紙與國文學校漸次擴張,此其發揚國魂之光線也;著述家小說傳記《

乙支文德傳》、《

金庾信傳》次第發行,此其普通貫注國魂之機關也。由此我二千萬民族個個保有完實其國魂,崇拜他族之謬習自然刋落,自強自立之基礎漸次鞏固,魂兮歸來乎!魂兮歸來乎!我其歡呼,我其歡迎!”這種重視本國歷史文化的國魂思想成為《皇城新聞》宣傳

民族主義的特色。

對日態度

《皇城新聞》雖然也是旨在恢復國權、追求獨立的愛國報紙,但在排日方面要比《

大韓每日申報》遜色許多。這一方面是因為其作為

韓國人辦的報紙,在

保護國體制下受

日本人鉗制的緣故;另一方面則是由於《皇城新聞》編輯團隊本身的理念。《皇城新聞》自創刊後,一直在宣傳

東亞三國連帶論,並主張由率先開化的

日本“力扶韓清兩國”。又曾就

三門灣事件論述說:“日本先見此機微,收精圖治,二三十年間,國富民強,可支保東洋一隅。大韓與清國尚今臥於夢中,忘世間之甲子。西人見此,欲浪激起大洋,兵艦商舶叢集東球海面。其大欲者清國,其次大韓也。故英、俄、法、德各其割據清國要害,措縱國權,掬取利益……竊想日本已開國,東洋三國互相救助,勿使權利見讓於西人,可俱全共保,洞悉無餘。”這些言論正符合

日本對外宣傳的口徑,但《皇城新聞》並非親日,而是真心希望

東亞獨立的三國相互扶持保全,故對日本的政策也頗有微詞。如其曾對日本挑起

甲午中日戰爭一事批評道:“現今東洋三國,互相顧恤,互相保護,乃可存全一局,稍有知覺者所共確言者也……然則向日日本以目前之利,失東洋大局之權,此吾所長嘆者也。古語曰:螳螂捕蟬,黃雀在後,此日本之謂也。”不過在《皇城新聞》中,仍是將日本作為合作對象甚至老師,而絲毫看不到認為日本乃中韓最大之威脅的觀點。

在

日俄戰爭前後,《皇城新聞》仍堅持東亞連帶論的立場。日俄戰爭前夕的1903年10月1日,《皇城新聞》刊登《日不得不戰》的評論文章,稱:“夫此韓、日、清之三國,相與有唇齒之勢,關係重大,今日本悉資其全國人口生命、產業經濟等諸般利益於韓清兩國,而若被俄人之侵奪沮遏,則非但其國產民命陷墜於困難沮敗之域矣,東洋之黃種全族將至殄滅之境矣,日本之不得不與俄一戰者,又此也。”日俄開戰後,《皇城新聞》又作評論道:“俄之政略在吞併

滿洲,割據北韓,要使東洋全局駸駸然輸入於其版圖而後已,此其

彼得之傳守家法也;日之主義雖在於擁護自家之利益,扶植自家之勢力,屹然操東洋之霸權,然而今其開戰,揭起義旅,以維持韓清之疆土保全自負義務,傾全國之兵,竭全國之力,肝腦塗地,

賈勇前進,其為我之計。扶我者親之,侵我者遠之,此固義理之當然也。”這種呼籲支持

日本抗擊

俄國、維護東洋

黃種人利益的“親日”論調在《皇城新聞》上還有很多,對當時

韓國人造成不小的影響。

是日也放聲大哭

是日也放聲大哭但是很快日本就露出了作為韓國掠奪者的真面目,《皇城新聞》亦逐漸覺醒了親日的迷夢。在1904年夏

日本要求

韓國轉讓全韓荒地開墾權時,《皇城新聞》就積極反對,對日本“求索太急”、“欺我太甚”而表示遺憾,並希望日本繼續站在東洋連帶的立場來“改邪歸正”。到1905年11月17日《

乙巳條約》簽訂後,韓國淪為日本

保護國,《皇城新聞》徹底看清了日本,於是社長兼主筆

張志淵發表了名垂青史的《

是日也放聲大哭》一文,開頭寫道:“曩日

伊藤侯之來韓國也,愚我人民,逐逐相謂曰:侯乃自擔周旋平日東洋三國之鼎足安寧之人,今日來韓,必也鞏固扶植我國獨立,勸告方略也。自港至京,官民上下,不勝歡迎,而天下事多難測者,千萬夢外,五條件自何而提出乎?此條件非但我韓,實釀出東洋三國之分裂兆漸也,伊藤侯之原初主意何在哉?”從中可以看出其長期受騙而對“東洋連帶”的希望徹底破滅的迷惘之感。其後張志淵被

日本人抓走,《皇城新聞》因此停刊80餘日。後來復刊之後,《皇城新聞》雖然也鼓吹

民族主義和愛國精神,但不敢再將筆鋒直接對準

日本,比如在1907年,《皇城新聞》雖積極回響

國債報償運動,卻說這不是排日而是親日,可見該報對日本畏首畏尾之態,《是日也放聲大哭》遂成為其排日愛國的絕響。而

英國人辦的《

大韓每日申報》則與之不同,成為以排日著稱的報紙,所以《皇城新聞》的影響力不如《大韓每日申報》。

反對義兵

《皇城新聞》作為

愛國啟蒙運動的代表勢力之一,對當時救亡運動的另一潮流——

義兵運動持激烈的否定態度,這不僅是基於

愛國啟蒙運動先養成實力、後獨立的立場,也與其對

日本的溫和態度相配合。例如在其1907年10月22日刊登的《再警告義兵》中寫道:

“嗚呼!國運不幸,義兵倡起者有之。執筆人已往亦屢屢警告諸君,尚未此悔悟,至愈愈蔓延。此專昧時機,自滅同族之誤見也。吾輩代表國民秉筆,豈可泯默傍觀乎?前者公言,義之一字,時勢之宜與事行之宜而稱義者也,若其時勢與事行皆不適宜,不可稱稱義也。試問今諸君之稱雲義兵,果然適宜時勢、適宜事行乎?……吾輩亦

愛國者也,若為國家,當必要之境遇,將不顧性命者也。而至此等無益之事,以傍人當勸告挽止也。然義兵諸君受容吾輩之忠告,各其深思保全生命,希圖實力之發展,歸家安業,稍稍期待國權之恢復,勿招今日自滅之禍,懇切祈望矣。”

這類文字在《皇城新聞》中還有很多,諸如“警告義兵之人”(1905年10月13日)、“宜亟行鎮壓義擾”(1906年5月22日)、“警告義兵之愚昧”(1906年5月29日)、“請質義兵者”(1907年9月10日)、“警告義兵諸君”(1907年9月25日)、“警告我義兵諸同胞”(1908年1月12日)等,這與當時敢於正面報導

義兵運動這種敏感問題的《

大韓每日申報》形成鮮明對照。《皇城新聞》也因此遭到批評,如時人評述:“(《皇城新聞》)凡載義兵之事必稱暴徒,若

安重根、

李在明(行刺

李完用者)必揭之以行兇者或兇犯,世人唾罵之曰:‘雖書以行刺者或

刺客,未為不可,而何其諂附

日本人與

李完用輩之甚也?’”這也是在

保護國體制下不得已的苦衷。

涉華言論

《皇城新聞》對歷史上的

中國及中朝關係持負面評價,這種論調是與《

獨立新聞》、《

大韓每日申報》等如出一轍,都是意在以

民族主義肅清

事大主義餘毒,樹立韓民族的主體性。如《皇城新聞》在一篇題為“民族主義”的論說中,先回顧了他們的

高句麗先祖“鏖退隋唐百萬雄師”的輝煌歷史,又說後來“文字經傳自

支那輸入以後,迂儒俗士見地太狹,主張崇拜支那主義,以為禮法惟出於支那,

道學惟行於支那,聖賢英雄惟產於支那,皇帝王霸惟起於支那。我

朝鮮者,不過海外之一蠻夷,甚至《

童蒙先習》開卷第幾章‘

漢武帝討滅之’句語,不啻認盜賊以為父也;‘

大明太祖高皇帝賜改國號曰朝鮮’語脈,便是拜鄰翁以為祖也。自幼習聞,靈腦為迷,頓忘本來面目。我民之對外思想,雖欲無衰落,得乎?”

對於當時的

清朝,《皇城新聞》亦以其不開化、不改革而加以批評,《皇城新聞》曾轉載

美國在華傳教士

林樂知的《清日兩國論》,其中說“清國幅員之廣大,幾同

歐羅巴全洲,生齒之繁多為世界第一,萬一如從當年如

日本遵行新法,其間三十年,何事不成?雄健猛戾,英、法、俄諸國必然畏伏清國之威力,何能對日本連戰連敗,當此羞恥?然則清國行西法,有百利而無一弊,奈何清國事事不然。”這無疑也代表了《皇城新聞》的觀點。1900年《皇城新聞》更曾發表“環球之人,無不痛罵清國之人士,視之如鹿豕者”的言論。此外《皇城新聞》對清朝政局與社會多有負面報導。然而,《皇城新聞》與鄙視清朝的《

獨立新聞》不同,《皇城新聞》基於其

東亞連帶論的立場,對清朝的遭遇給予同情,並對其可能的改革充滿期待,因此對清朝的批評頗有恨鐵不成鋼之感。

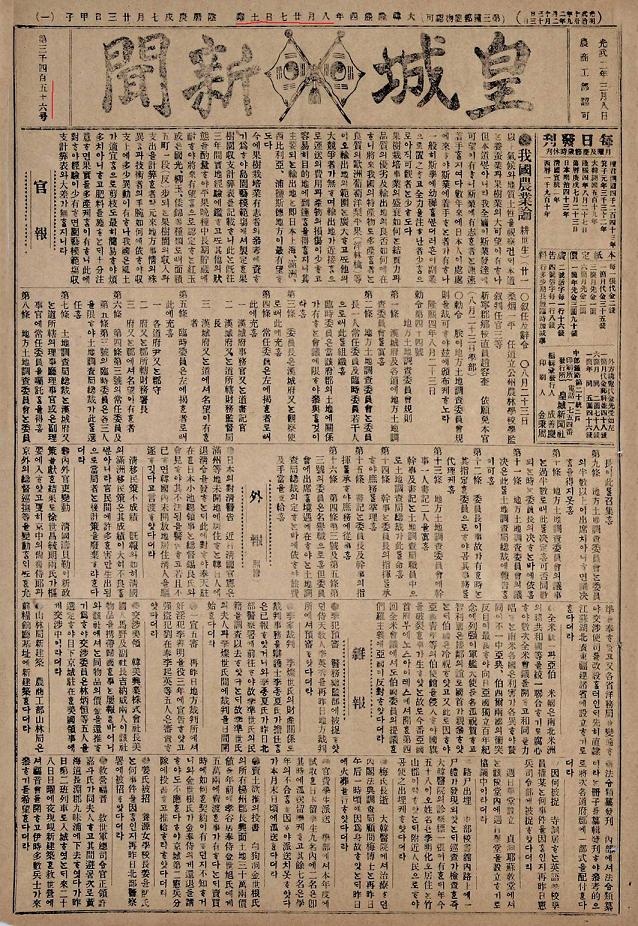

最後一號以《皇城新聞》題目刊行的報紙

最後一號以《皇城新聞》題目刊行的報紙等到

清末新政及

立憲運動時期,《皇城新聞》對中國的正面報導與評論逐漸多了起來。1906年,當聽說清廷實施官制改革後,《皇城新聞》評論道:“現今

支那,亦可謂亂極思治、苦盡得甘之時也”。儘管由於官制改革強化了保守勢力而使《皇城新聞》發出“龍頭蛇尾之改革”的喟嘆,但總體來說還是對清廷改革抱樂觀態度,曾高度評價

光緒帝與監國攝政王

載灃說:“嗚呼!

光緒皇帝御極三十八年之間,國家凡幾遭非常之奇變矣……乃及

攝政王朝,克遵先帝之遺意,著著進行

預備立憲,天下之顒望日新。……然則光緒皇帝以

立憲創立之功德,貽

支那四億萬人民無量之福祉矣!”

《皇城新聞》之所以正面報導

清末新政與

立憲運動,首先是基於其一貫秉持的

東亞連帶的理念,正如其所言:“夫在我東洋文明之大發展與平和之大幸福所基礎者,

支那版圖是也。為我黃種之前塗,不得不注目支那政界之如何,不得不企祝其政治漸臻佳良者也。”在《皇城新聞》上的一篇論述清朝改革的評論文章更闡述道:“就中東洋之安危與黃種之存滅有關係者,支那是也,蓋支那以擁有三萬里版圖、四億萬民族而成立之一大帝國也。若支那富強發達,抵敵歐米諸國之能力足,則有鞏固東洋之大勢之幸福;若支那一向腐敗不振,被歐米人瓜分之境遇,則我東洋諸國必至均受其敗之勢。……清國自道、鹹以來,政治腐敗,國力墮落,被海外諸國之蹂躪,至於

光緒朝而極矣。最近

攝政王當國以來,上下人心有發憤自強之態度,預備

憲政,獎勵教育與實業,復興

海軍,改革

陸軍,實行

滿洲之移民墾地,運動

國會速開,諸般事業稍稍振興,彼歐米諸國對清國亦不加強壓,而欲得歡心,是以外交程度實有進步之美觀矣。”其次是對

韓國命運的關心,這個理由也被《皇城新聞》說得很清楚:“至若吾韓,對支那之地理、人種、宗教、文學等有密接關係,故四千年歷史中治亂安危之影響、互相吸引之證據有之”,因此《皇城新聞》在讚美清朝立憲之餘,不忘呼籲“全國志士晝夜極力而研究之(

憲政)”;在看見清朝繡品出口時與滿洲種棉時,聯想到韓國的產業振興;在看見清朝推廣

簡化字學堂時,則進一步強調推廣

韓文(

國文)之必要。還有一點就是《皇城新聞》深受

梁啓超的影響,這也是當時

愛國啟蒙運動時期韓國知識界的普遍現象,由此他們對

立憲深感共鳴,而對

革命則抱敵視態度。在

光緒帝和

慈禧太后相繼去世以後,《皇城新聞》曾提出中國局勢的4種憂慮,分別是新舊爭端、滿漢衝突、革命會黨搗亂、列強乘亂干涉,又提出2種希望,曾遊歷外國、思想開明的攝政王

載灃繼續推行新政,然後按

光緒帝遺詔實行

憲政,最後寫道:“願皇天眷顧我東洋,使

支那大局不陷四種憂慮,得達二種希望,切切顒祝!”《皇城新聞》一直力挺清朝改革的態度與《

大韓每日申報》後來傾向革命的態度有所不同。

停刊倒閉

大韓帝國前期,《皇城新聞》與《帝國新聞》為碩果僅存的兩家

韓國報紙;

愛國啟蒙運動時期,《皇城新聞》又為僅次於《

大韓每日申報》的韓國第二大報。但正如前文所述,經費問題一直是困擾《皇城新聞》的痼疾,《皇城新聞》在運營期間屢次因經費不足而暫停發行,這是因為《皇城新聞》雖名義上實行先繳後售的規定,實際操作過程中卻是先發行再每月統一收費,導致很多讀者鑽空子,拖欠訂閱費。雖曾有高宗的支持,但也只能解燃眉之急,難作長久之計。1910年8月28日以後,由於《

日韓合併條約》的生效,

大韓帝國滅亡,“韓皇”降格為“李王”,故《皇城新聞》的“

皇城”二字也改稱“

漢城”。國家的淪亡與財政的困難使其無法支撐下去,於是不到20天后的1910年9月15日,《漢城新聞》徹底倒閉了。《皇城新聞》一共發行了3470號,在

韓國近代史與韓國新聞史上書寫了濃墨重彩的一筆。

《皇城新聞》創刊號

《皇城新聞》創刊號 《皇城新聞》社長兼主筆張志淵

《皇城新聞》社長兼主筆張志淵 是日也放聲大哭

是日也放聲大哭 最後一號以《皇城新聞》題目刊行的報紙

最後一號以《皇城新聞》題目刊行的報紙