基本介紹

- 中文名:葛浩文

- 外文名:Howard Goldblatt

- 國籍:美國

- 出生日期:1939年

- 職業:美國著名的漢學家

- 畢業院校:印第安納大學

- 主要成就:美國國家翻譯獎

古根海姆獎

蕭紅研究獎

人物經歷,主要成就,主要著作,主要譯作,關於莫言,人物言論,人物評價,

人物經歷

葛浩文年輕時不愛讀書,成天貪玩,喝酒、跳舞,“什麼亂七八糟的事都做過”。他在南加州長灘一所不怎么樣的公立學院念書,可能是學校里最差的學生,差點畢不了業。日後讓他覺得可笑的是,他這個差生基本上每門課都矇混過關,惟獨一門“亞洲歷史”一點也學不下去。第一堂課,老師剛在黑板上寫下幾個漢字,這位未來的漢學家就想:“學什麼中文?!我連英文都還沒學好呢!”

畢業後,身無一技,找不到事做,只好當兵。那是1961年,越南局勢日趨緊張,誰都明白在這個時候參軍有多愚蠢。22歲的愣小伙子進了海軍學校,絕大多數同伍都被派到太平洋艦隊的驅逐艦上,他卻給派到台灣當了一名通訊官。台灣是個什麼地方,在哪裡,他毫無概念。

在台灣服役,清閒得很,“什麼正經鳥事兒都沒幹”。但他終於被調到日本,上了一艘驅逐艦。下一個目的地,無疑是越南。

越南經歷可以說是葛浩文的成人禮。他猛醒過來,不能就這么斷送了年輕的生命,於是申請返回台灣。葛浩文講起這個決定了他一生的選擇時,借用莫言小說題目開玩笑說,留戀台灣是因為當地女人的“豐乳肥臀”留住了他。

這回他“學乖了”,不再吊兒郎當。一到台北,就請了一位跟隨國民黨到台灣的東北人學中文,“葛浩文”就是這個老師起的名字。

葛浩文發現自己頗有學習語言的天分。在台北待到退伍,沒有馬上回國,而是進了“國立”台灣師範大學繼續用功,直到得知父親患了癌症,才結束在台灣的“留學”生涯。

回國後,他又一次面臨就業困惑。有一天,遇到一個大學時的老師,問他:你會什麼?他沮喪地回答:什麼都不會。老師說:那你總會點什麼吧。葛浩文便說:會中文算不算?這位識才的老師當即建議他讀研究生,以中國研究為專業。申請了25所學校,只有一家錄取——舊金山州立大學。葛浩文在那裡首次接觸到蕭軍、蕭紅的名字。他聽導師說起,東北有個“二蕭”,兩人的愛情故事很曲折。他找來一本蕭軍的《八月的鄉村》,看過覺得不錯。這是他讀的第一本中國小說。 葛浩文與太太林麗君接受文匯報專訪

葛浩文與太太林麗君接受文匯報專訪

葛浩文與太太林麗君接受文匯報專訪

葛浩文與太太林麗君接受文匯報專訪碩士畢業,教了一年書,他認識到自己“除了中文什麼都不會”,決定攻讀博士。這一回,好幾個學校都要他,他挑選了印第安納大學,指導教授是柳亞子的公子柳無忌。在印第安納,葛浩文鑽研中國古典小說、元雜劇及魯迅和左翼作家的作品,既讀英譯本,也讀原文。

寫博士論文時,柳無忌讓他報選題。葛浩文先報了朱自清散文,柳搖頭;報田漢的戲劇,也搖頭;最終他想起“二蕭”來,告訴柳無忌,其父柳亞子跟蕭紅相熟。柳無忌一聽,來了興趣,催葛浩文“趕快寫”。

蕭紅——這個年紀輕輕就去世的女作家在十幾年的時間裡創作了大量的詩歌、小說和戲劇作品,但是在當時很少有人關注她的作品。於是《呼蘭河傳》成為了葛浩文翻譯的第一本中文小說。

主要成就

2009年獲得古根海姆獎。

2011年6月3日,在紀念蕭紅誕辰100周年舉行的首屆“蕭紅文學獎”上,葛浩文的《蕭紅傳》獲得蕭紅研究獎。

主要著作

《蕭紅傳》

微小說集《A Night in a Chinese Hospital》

編譯當代中國小說集《Chairman Mao Would Not Be Amused: Fiction from Today's China》

編譯當代中國詩集《Push Open the Window: Contemporary Poetry from China》

與劉紹銘合編《哥倫比亞中國現代文學文集》(The Columbia Anthology of Modern Chinese Literature)

主要譯作

端木蕻良《鴜鷺湖的憂鬱:短篇小說集》

劉恆《黑的雪》《蒼河白日夢》

格非《追憶烏攸先生》

陳村《屋頂上的腳步》

史鐵生《第一人稱》

多多《我到達西安那天》

池莉《細腰》

楊爭光《鬼地上的月光》

孔捷生《睡獅》 葛浩文翻譯的《廢都》英文版

葛浩文翻譯的《廢都》英文版

葛浩文翻譯的《廢都》英文版

葛浩文翻譯的《廢都》英文版王祥夫《油餅窪記事》

王蒙《選擇的歷程》

曹乃謙《到黑夜想你沒辦法》

陳染《嘴唇里的陽光》

謝豐丞《少年維特的身後》

古華《貞女》

英培安《我與我自己的二三事》

希尼爾《認真面具》 葛浩文翻譯的《荒人手記》英文版

葛浩文翻譯的《荒人手記》英文版

葛浩文翻譯的《荒人手記》英文版

葛浩文翻譯的《荒人手記》英文版黃孟文《床底下,迷茫》

王禎和《玫瑰玫瑰我愛你》

艾蓓《紅藤綠度母》

關於莫言

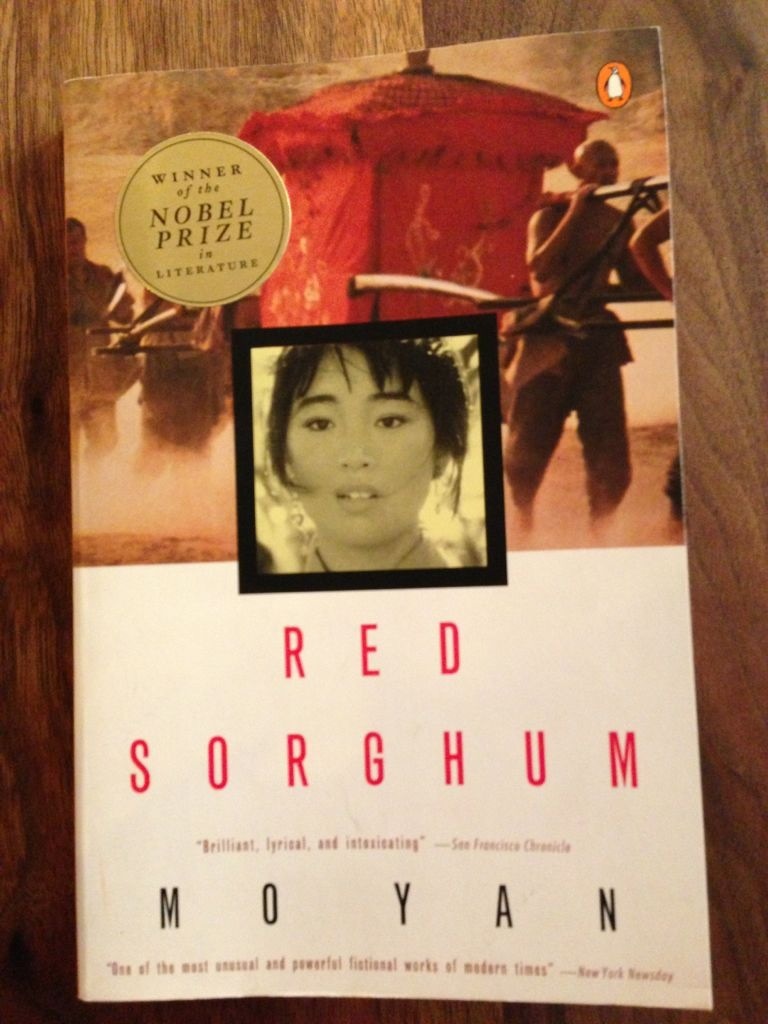

葛浩文:我最早讀到的莫言的小說是《天堂蒜薹之歌》,我很驚訝,也很喜歡,其中的愛與恨很能打動人。我就寫信給莫言,莫言回信說很高興我能翻譯他的小說。後來,我又讀到《紅高粱》,沒看幾頁,我就坐不住了,馬上跟莫言說,《天堂蒜薹之歌》是很了不起,但是我覺得做為他的第一本與英語讀者見面的作品,《紅高粱》會是更好的選擇。所以,我先翻譯了《紅高粱》,然後是《天堂蒜薹之歌》、《酒國》、《豐乳肥臀》、《生死疲勞》,還有一本中短篇小說集。 葛浩文和莫言

葛浩文和莫言

葛浩文和莫言

葛浩文和莫言葛浩文:我真心喜歡莫言的所有小說,並對翻譯它們樂在其中。我喜歡它們的原因各式各樣。比如, 《酒國》可能是我讀過的中國小說中在創作手法方面最有想像力、最為豐富複雜的作品;《生死疲勞》堪稱才華橫溢的長篇寓言;《檀香刑》,正如作者所希望的,極富音樂之美。我可以如數家珍,我正在翻譯《蛙》。

葛浩文:當我閱讀莫言的作品時,我時常會想到狄更斯(我知道他不是當代作家):他們的作品都是圍繞著一個鮮明道義核心的鴻篇巨製,大膽、濃烈、意象化而又強有力。與其作品相似的還有威廉·弗爾曼[註:當代美國作家]的《歐洲中心》[Europe Central暫譯名],莫言的《紅高梁》系列擁有同樣的宏大歷史敘述,他的《天堂蒜薹之歌》也同樣表達了對強權者獸行的猛烈抨擊。當然,還有那些莫言自己也比較喜歡的作家:現代主義的福克納、魔幻現實主義的加西亞·馬爾科斯,還有日本的大江健三郎。也別忘了另外一個“老派人物”:以市井狸語冷嘲熱諷著稱 的拉伯雷[法國16世紀作家]。

人物言論

“我跟很多翻譯都不一樣,我是憑靈感,我越想那些理論,那些具體的問題越沒把握,越覺得慌。我差不多看一句、看一段是什麼意思,然後就直接翻,再回頭對一下。如果太離譜了,那要去修正,太硬的話就把它松一點。我本人的問題就是越看越糊塗,越覺得有問題。我翻譯了30多年了,按說該越來越有把握,可是自信反而不如從前,唯一的辦法就是不去想這些。包括書評我也不太在意。有人會說這個翻譯很棒或者很差,其實他連中文都不懂,怎么能知道翻譯的好壞呢?經常有一些人得獎,說他們翻譯得如何好,可那是從西班牙文翻譯過去的,英文和西班牙文本來就有相似的地方,而且同是西方,因此美國人對小說里寫的生活也比較熟悉。但如果你是從阿拉伯文、中文或者日文去翻譯,情況就不一樣了。” 葛浩文

葛浩文

葛浩文

葛浩文“作者是為中國人寫作,而我是為外國人翻譯。翻譯是個重新寫作的過程。”葛浩文認識的很多作者都十分熟悉中國古典作品,但是到了翻譯手裡,並不一定能看出來那種古老的味道,這也難以避免。

“這可能是世界上我唯一做得好的事,”葛浩文(Howard Goldblatt)在採訪時謙虛地評介自己對翻譯中國文學的熱忱。

“我喜歡讀中文,我喜歡寫英文。我熱愛這個事業的挑戰性、模稜兩可性和不確定性,”

“我熱愛創造性和忠實於原著之間的衝突,以及最終難免的妥協。時不時地,我會遇到一本令人無比激動的著作,我就會全身心地投入翻譯它的工作中。換句話說,我譯故我在。天吶!”

“我天生就愛翻譯,翻譯是我的愛好。對我而言,翻譯就像空氣一樣,沒有翻譯,我就不能生活。”

人物評價

他的翻譯嚴謹而講究,“讓中國文學披上了當代英美文學的色彩”。

正對於任何一個有志於從事漢英、英漢翻譯的人來說,最有效、最直接的途徑是向翻譯大師"拜師學藝"——認真對照原作比讀翻譯大師的翻譯作品。就漢英翻譯而言,當今最好的老師莫過於葛浩文(孫會軍語)。

被譽為“西方首席漢語文學翻譯家”的葛浩文先生,用漢語寫的《蕭紅傳》新近獲得“蕭紅文學獎”。他赴哈爾濱領獎,途經香港先到了上海。因他剛剛譯完上海旅美作家貝拉反映二戰期間猶太人在上海避難的長篇小說《魔咒鋼琴》,特地藉此機會踏訪猶太人當年在上海生活的舊址,好對譯稿作最後的修訂。

葛浩文熟悉中國文學,因為他翻譯過大量中國現當代作家的作品,數量之多海外漢學家中無人可比。他與很多中國新老作家不僅熟悉,而且親如家人。有的作家到美國後就索性吃住在他家。但他為何如此低調,不願輕易在公開場合評述他們的作品或文學成就呢?從表層看,是他不願因此而得罪一些中國作家,從深層看與中國作家的心態有關。

葛浩文翻譯的《紅高粱》英文版

葛浩文翻譯的《紅高粱》英文版 葛浩文翻譯的《河岸》英文版

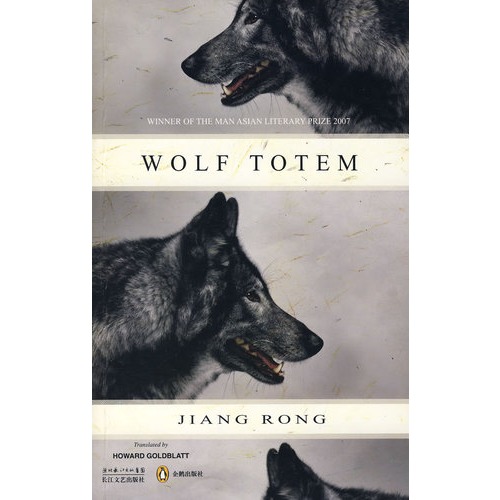

葛浩文翻譯的《河岸》英文版 葛浩文翻譯的《狼圖騰》英文版

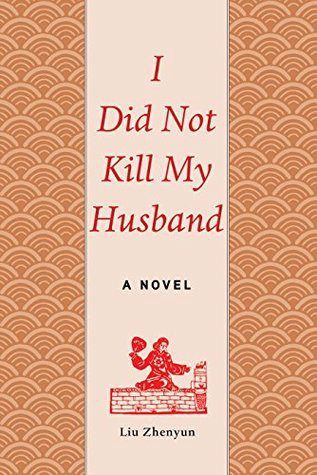

葛浩文翻譯的《狼圖騰》英文版 葛浩文翻譯的《我不是潘金蓮》英文版

葛浩文翻譯的《我不是潘金蓮》英文版