歷史沿革

遼興宗重熙十年,升為興中府。有大華山、小華山、香高山、麝香崖——天授皇帝(

遼世宗)刻石在焉、駐龍峪、神射泉、小靈河(今

小凌河)。統州二、縣四。

金朝時期:沿襲遼代,仍設興中府,隸屬

北京路。轄四縣三鎮。

行政區劃

遼代區劃

據《

遼史·地理志·

中京道》記載,興中府直轄四個縣,以及兩個下等刺史州。

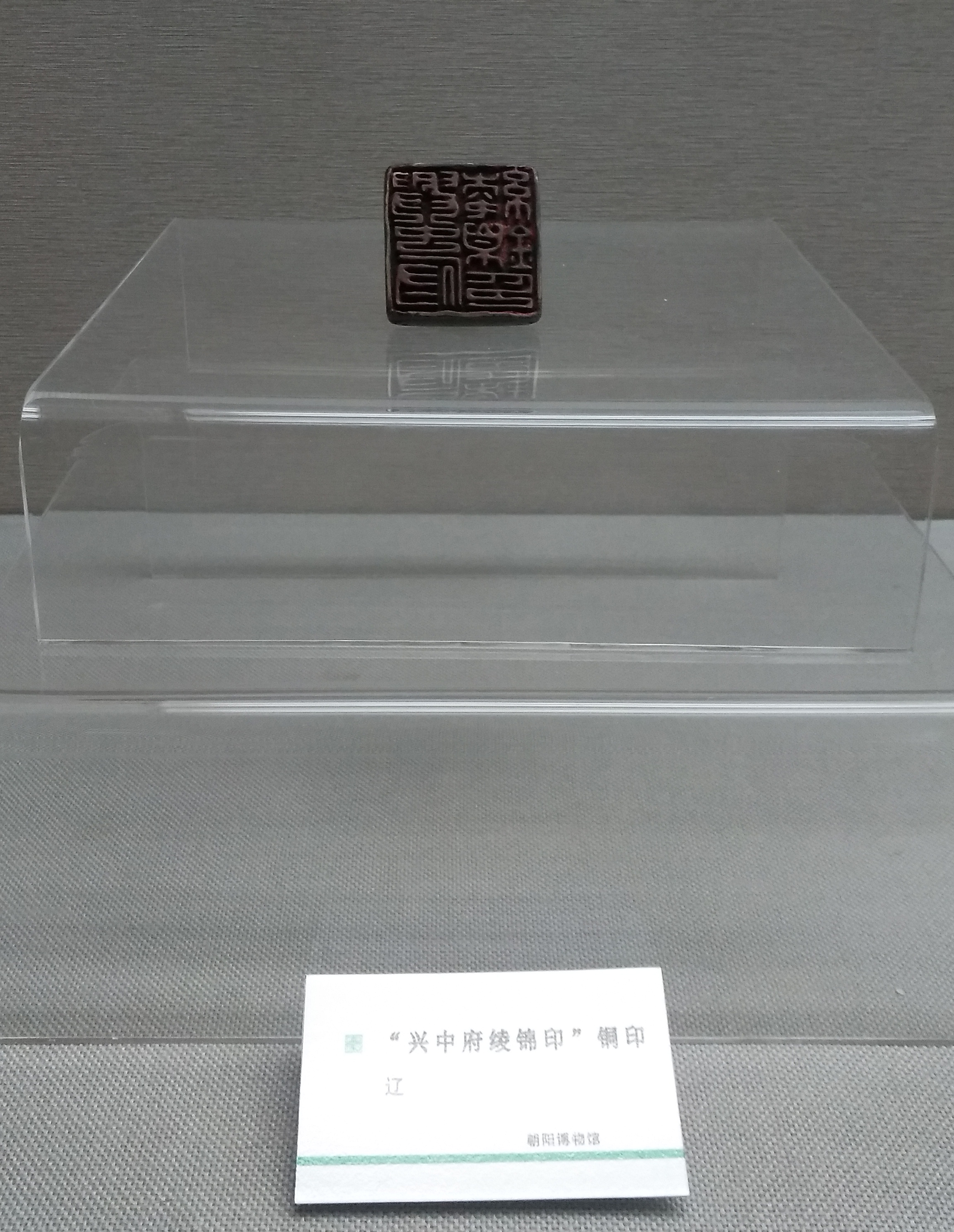

此外,遼代

建州地區出土的“

興中府綾錦印”證明,興中府除了直轄二州四縣外,對《遼史》中提到的建、霸、宜、錦、白川等五個

節度州區域也具有一定的管轄權。

遼代興中府區劃

縣級政區:

州級政區:

安德州。化平軍,下,刺史。以

霸州安德縣置,來屬。統縣一:安德縣。統和八年析霸城東南龍山徒河境戶置。初隸

乾州,更屬霸州,置州來屬。(現存

安德州城址,在今遼寧省

朝陽縣境內。)

黔州。阜昌軍,下,刺史。本漢遼西郡地。太祖平

渤海,以所俘戶居之,隸黑水河

提轄司。安帝置州,析宜、霸二州漢戶益之。初隸永興宮,更隸中京,後置府,來屬。統縣一:盛吉縣。太祖平

渤海,俘興州

盛吉縣民來居,因置縣。

金代區劃

《

金史·地理志·

北京路》記載:“興中府,散,下。本唐

營州城,

遼太祖遷漢民以實之,曰

霸州彰武軍,重熙十一年升為府,更今名,金因之。戶四萬九百二十七。縣四、鎮三。”

興中府直轄四縣三鎮。轄區範圍在不同時期有區別。另據《

金史》記載,興中府有

支郡:

建州、

錦州(後直接隸屬

北京路)。

金代興中府區劃

縣級政區:

永德。遼

安德州化平軍安德縣,世宗

大定七年更今名。北有凌河。鎮一:阜安。

宜民。遼

川州長寧軍,會同中嘗名

白川州,

天祿五年去“白”字,國初因之,與同昌縣皆隸焉。大定六年降為

宜民縣,隸

懿州。承安二年復置

川州,改徽川寨為徽川縣,為懿州支郡。

泰和四年罷州及徽川縣求屬。鎮一:鹹康,遼縣也,國初廢為鎮。

州級政區:

建州(興中府

支郡)。下,保靖軍刺史。遼初名軍曰武寧,後更,金因之。戶一萬一千四百三十九。縣一:永霸。本唐昌黎縣地。

錦州。下,臨海軍節度使。舊隸興中府,後來屬(後期直接隸屬

北京路)。戶三萬九千一百二十三。縣三:永樂。本

慕容皝之西樂縣地;安昌;神水。遼開泰二年置,皇統三年廢為鎮,大定二十九年復升為縣。有土河。

職官設定

遼代職官

《

遼史·百官志·

南面大蕃府官》所載興中府以及興中府學職官如下:

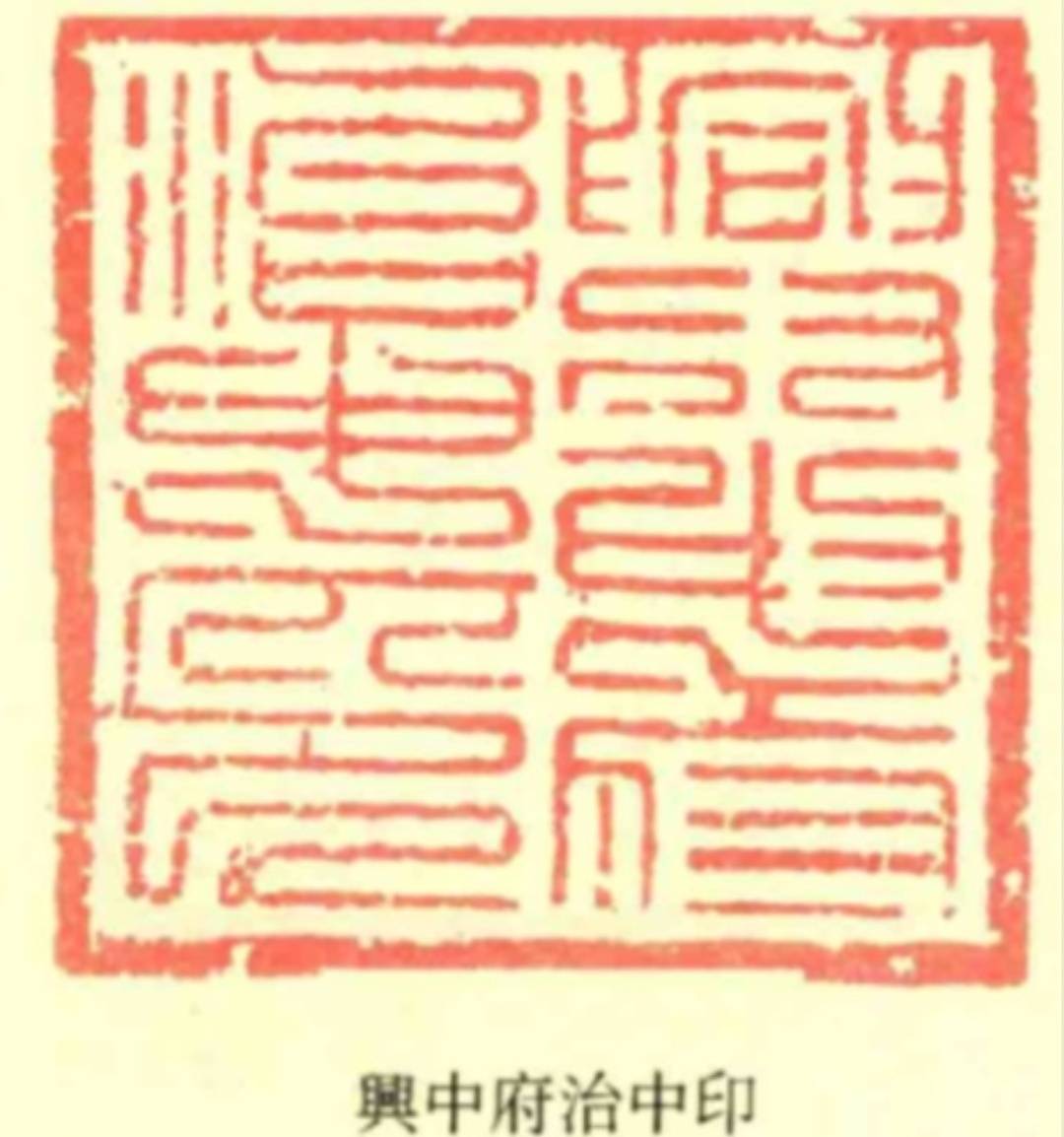

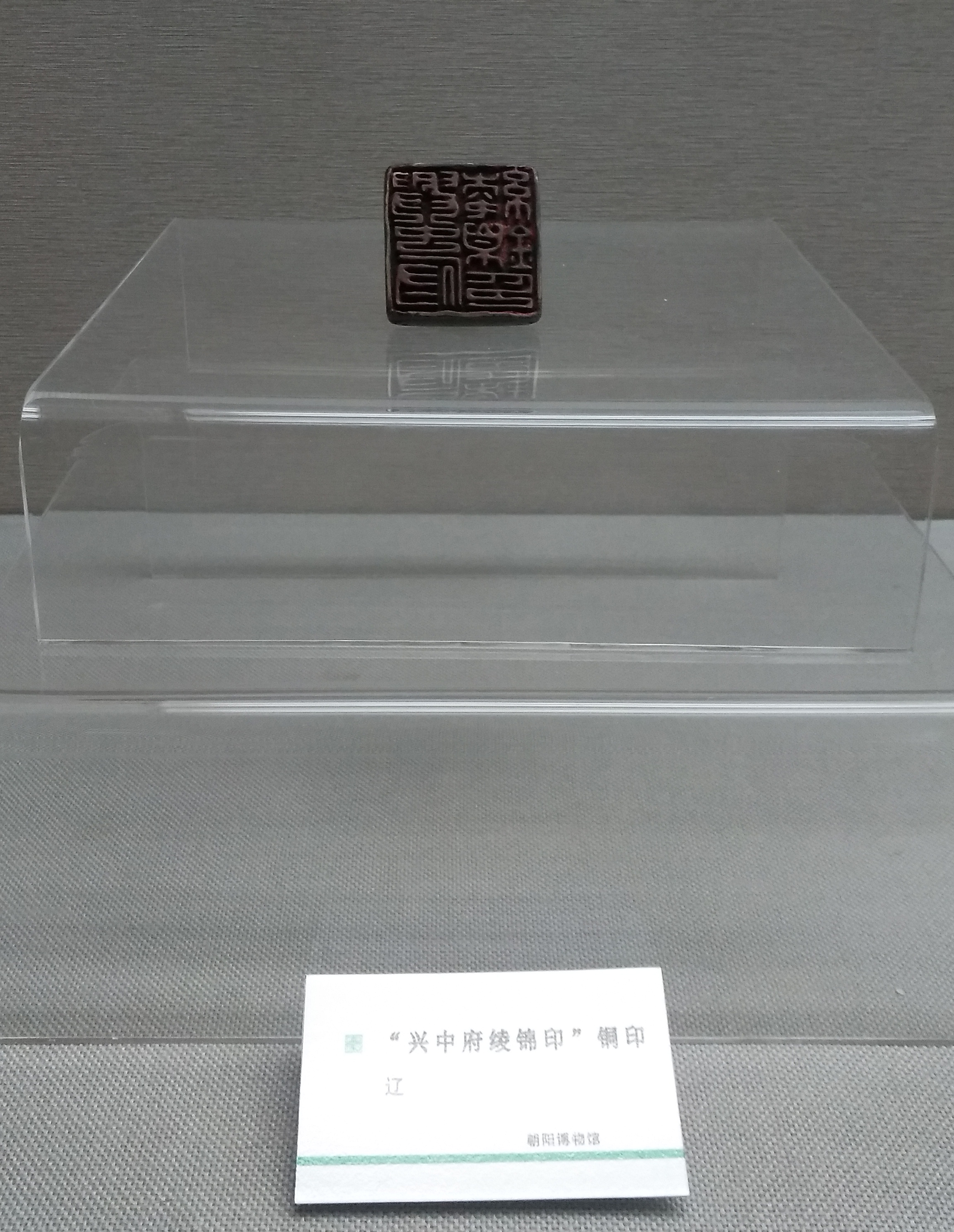

遼代官印“興中府綾錦印”

興中府:

知興中府事——

鹹雍元年見知興中府事

楊績;(為興中府長官。金代稱興中府尹。)

同知興中府事;(為興中府副長官。)

興中府學:

另據《遼史·百官志·南面方州官》所載興中府彰武軍節度使司職官如下:

興中府彰武軍節度使司:

節度使;(霸州升興中府後,或保留軍名,遼史仍錄興中府彰武軍之號,或由興中府長官兼任其職。)

同知節度使事;

軍事判官;

金代職官

《金史·百官志·諸府》所載諸府(謂非兼

總管府事者,興中府即是諸府之一)職官如下:

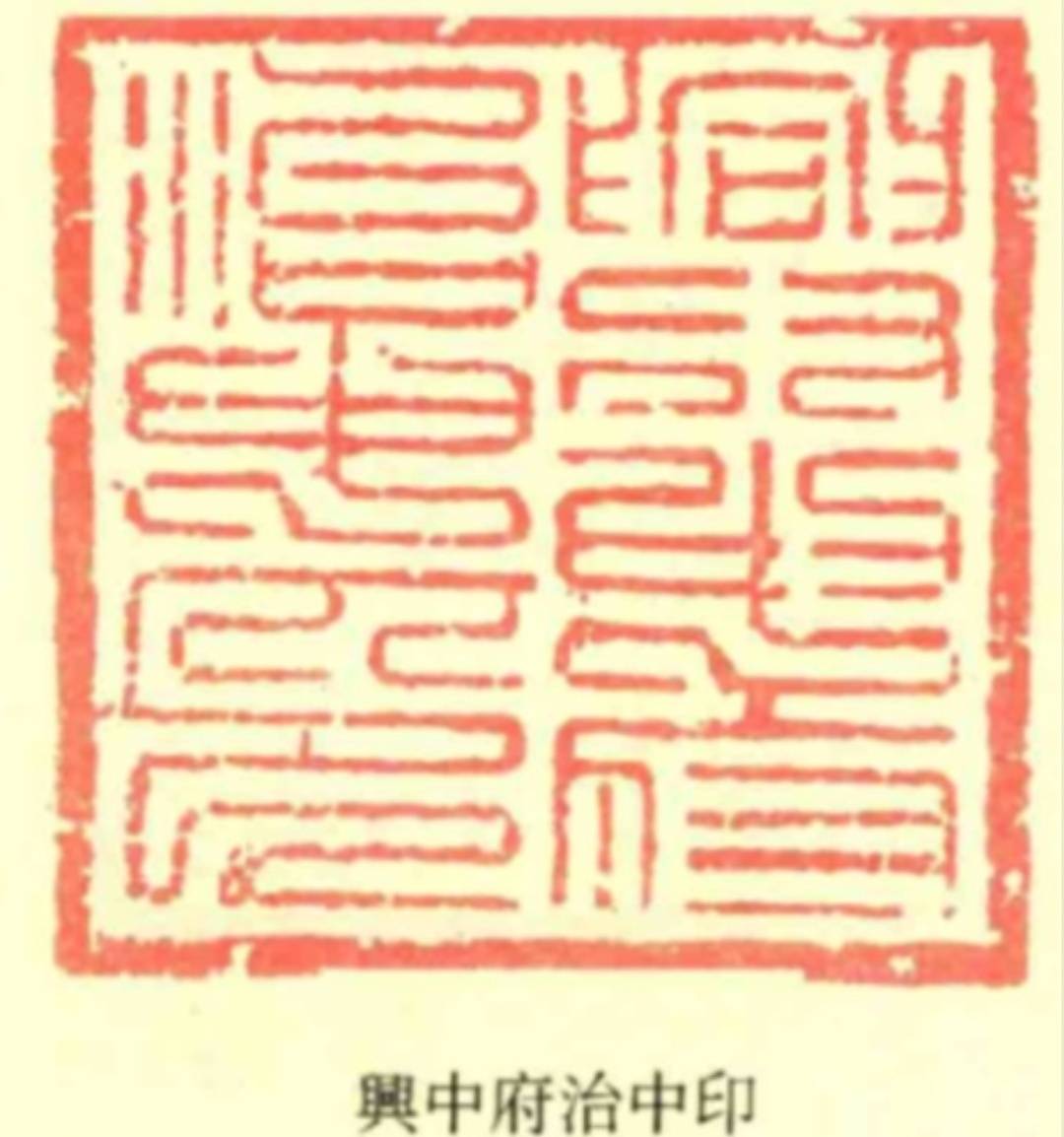

金代官印“興中府治中印”

尹一員,正三品。(即興中府尹,為興中府長官。)

府判一員,從六品。掌紀綱眾務,分判吏、戶、禮案事,專掌通檢推排簿籍。

府教授一員。

司吏。女直皆三人。漢人,若管十六萬戶四十人;十四萬以上三十八人;十二萬以上三十五人;十萬以上三十二人;七萬以上三十人;五萬以上二十五人;三萬戶以上二十人;不及三萬戶十七人。(金代興中府戶四萬九百二十七,可知應設司吏二十人。)

公使七十人。

歷任官員

見於《遼史》、《金史》、《元史》等文獻記載的歷任興中府重要官員如表所示:

歷史文化

文物遺存

2003年,遼寧省

朝陽市政府對

朝陽市老城區內的北大街及周邊地區進行拆遷改造,

遼寧省文物考古研究所配合改造工程,進行了考古勘探和發掘工作。從2003年7月-2004年12月,共發掘11個地點,發掘面積1萬餘平方米,揭露出多處

十六國時期至

清代的重要遺蹟。

該處

遼代門址疊壓在唐代門址之上,其方向和格局都依唐代之舊,但範圍有所縮小。門墩底部東西長約32米,南北寬20.5米。門墩外圍均用磚石包砌。門道寬5米,長20.5米,地面用大石板鋪砌,兩壁包鑲木板,其下置礎石,上承木柱,門道內堆積了大量的被燒成木炭的粗大立柱和紅燒土塊等,表明此建築最終毀於一場大火。推測該城門自

遼代改建之後沿用至

金元,廢棄之後沒有再重建。

1988年,

朝陽市文物部門在

朝陽縣木頭城子鎮徵集到一方官印。據

朝陽市博物館工作人員介紹,此印為當地農民墾種時挖出。該印為銅質,略呈長方形。印面

陽刻篆書“

興中府綾錦印”兩行六字,印文刻得較深。印背面無款記,背中央有一方柱狀執柄,柄頂部鑿刻一“上”字,以示使用時蓋印的正確方向。印文系鑄成,製作較粗,不工整。“興中府綾錦印”後被認定為

國家一級文物。

“興中府綾錦印”證明,

遼朝曾在興中府地區設有綾錦機構,管理當地絲織生產。而發現“興中府綾錦印”的朝陽縣

木頭城子鎮,正是興中府管轄下的

建州州治所在地。

“

興中府綾錦印”同時印證了史籍里描述的興中府地區較為發達的紡織經濟。據《遼史·地理志》記載:遼西的大小凌河流域“地宜

桑柘,民知

織紝之利,歲奉中國布帛,多出

白川州稅戶所輸”。所產的絲綢非常精美,有朝霞錦、雲霞錦、匹緞、細棉、綺羅綾等十大類近百個品種,被遼朝充作貴重禮品贈給宋朝或草原絲綢之路上的國家。連宋朝商人都大量採購遼朝出產的羅,稱之為“番羅”,在宋朝境內被當成奇貨。這使得遼代通往西方的交通路線成了名副其實的“草原絲綢之路”。

歷史文獻

《南贍部州大契丹國興中府東北甘草堝建塔葬

定光佛舍利記》,遼代。

著名人物

石天應:金末元初興中府豪強,興中府

永德縣人。

木華黎南下攻金,石天應率眾迎降,授興中府尹。從南征,命鎮守燕京。1221年,隨

木華黎攻陝西,升陝西河東路行台兵馬都元帥。次年,與金軍作戰,陣亡。

歷史意義

興中府是在

遼朝遷都中京之後設定的地方府一級行政單位,其行政地位類似如今的直轄市。

遼代除五京所在地,地方行政區很少設府,興中府是在

南面官中除京府外僅有的三個府之一。

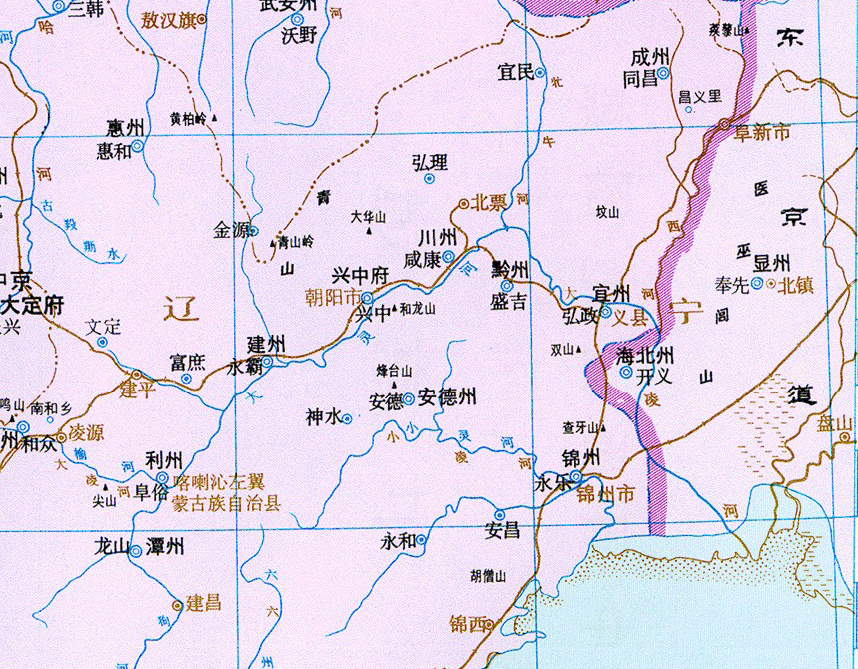

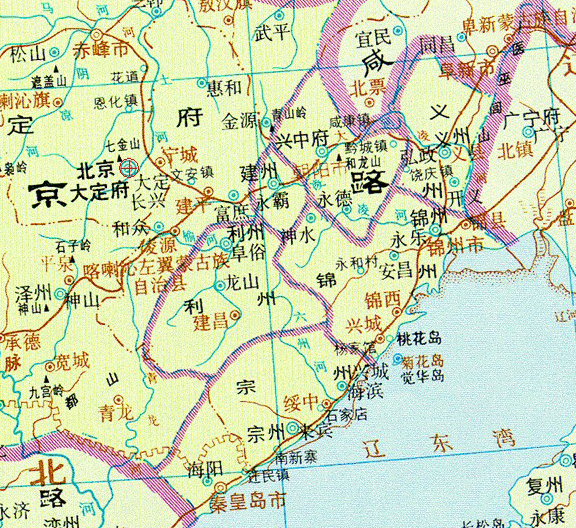

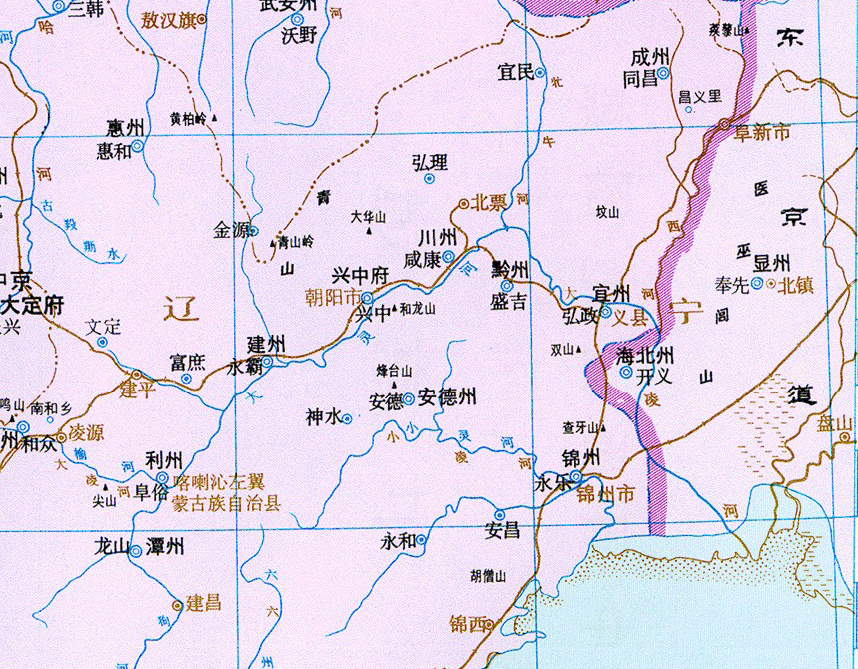

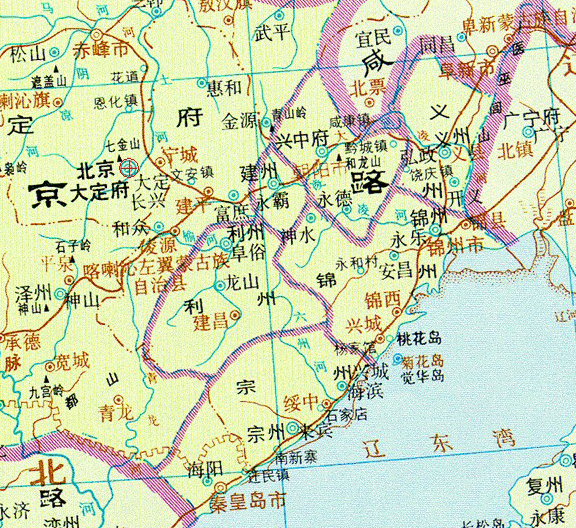

興中府上級政區中京道歷史地圖

興中府的設立,其主要目的在於維護和加強遼中京的統治中心地位,保障首都的經濟供應。興中府這一命名也寓含了遼國統治者意圖發展中京地區的用心。興中府的設定是遼王朝一次重要的地方政權

機構改革,它集中體現了遼地方政權建設與制度改革一些重要變化與特點。採用

南面官制,強調地方特色。設定綾錦機構,發揮地方經濟優勢。遼朝地方政權建設的不斷變革,反映了

遼朝統治者治國思想與觀念的轉變。

地理信息