作品介紹

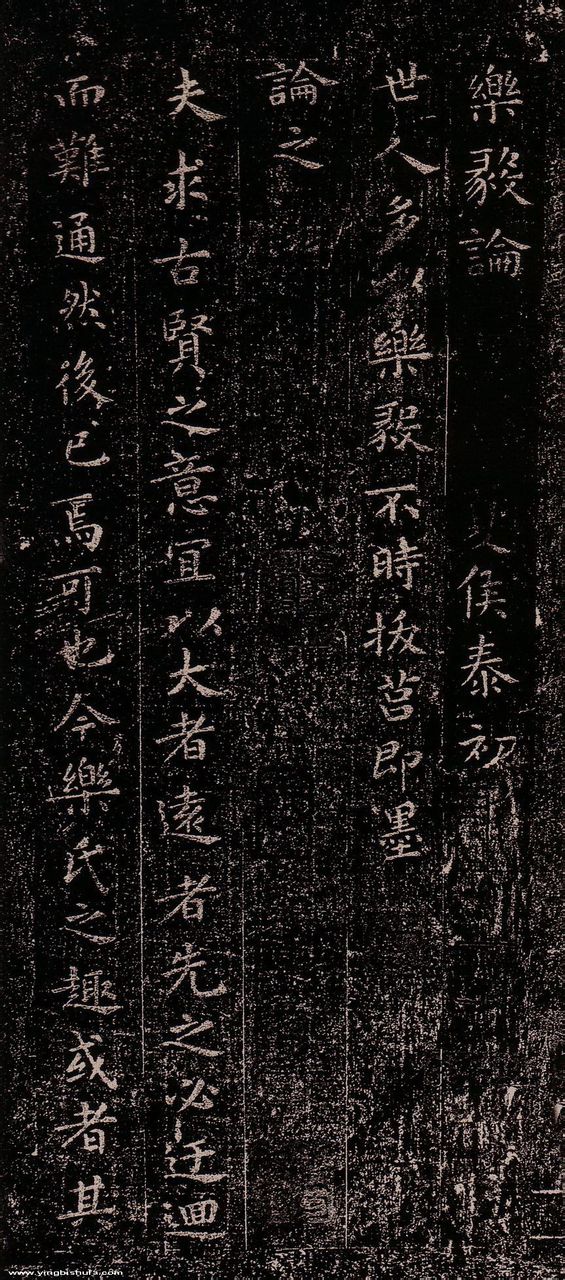

樂毅論

樂毅論王羲之書。

小楷。褚遂良在《晉右軍王羲之書目》將其列為第一。梁陶弘景說:“右軍名跡,合有數首:《黃庭經》、《曹娥碑》、《樂毅論》是也。”王羲之書皆有真跡,惟此帖只有石刻。

《

樂毅論》是三國時期魏

夏侯玄(字泰初)撰寫的一篇文章,文中論述的是戰國時代燕國名將樂毅及其征討各國之事。傳王羲之抄寫這篇文章,是書付其子官奴的。有人考證說,官奴是

王獻之。這一書跡,早在去東晉未遠的南朝曾被論及。

梁武帝在與陶弘景討論內府所藏的這篇書跡時說:“

逸少跡無甚極細書,《樂毅論》乃微粗健,恐非真跡”,陶弘景表示贊同,曰:“《樂毅論》愚心近甚疑是摹而不敢輕言,今旨以為非真,竊自信頗涉有悟。”那么,

梁朝內府的藏本,宜是摹本而非真跡。

儘管如此,陳、隋之際釋

智永卻視《樂毅論》為王羲之正書第一。據他說:“梁世模出,天下珍之。自蕭、阮之流,莫不臨學。陳天嘉(650——565)中,人得以獻文帝,帝賜

始興王,王作牧境中,即以見示。吾昔聞其妙,今睹其真,閱玩良久,匪朝伊夕。始興薨後,仍屬廢帝。廢帝既歿,又屬

餘杭公主,公主以帝王所重,恆加寶愛,陳世諸王,皆求不得。及天下一統,四海同文,處處追尋,累載方得。”

唐朝初年,《樂毅論》入於內府,曾經

褚遂良檢校鑑定,認定為真跡。褚氏著錄內府所收王羲之書跡,為 《右軍書目》,列《樂毅論》為王氏正書第一,並註明“四十四行,書付官奴”。

唐太宗最為寶重的書跡是《

蘭亭序》與《樂毅論》。唐內府收藏的《樂毅論》,最初摹拓分賜大臣是在貞觀年間。褚遂良《榻本(樂毅論)記》曰:貞觀十三年(639)四月九日,命直弘文館

馮承素摹榻,分賜

長孫無忌、房玄齡、

高士廉、侯君集、

魏徵、楊師道六人,“於是在外乃有六本。”

武平一《徐氏法書記》載:“至高宗又敕馮承素、

諸葛貞榻《樂毅論》及雜帖數本,賜長孫無忌等六人,在外方有。”摹本的傳布範圍,限於皇親國戚或近侍大臣而已,世人罕見其貌。

《樂毅論》墨跡本今已不傳,真跡則更不待言了。據唐韋述《敘書錄》稱,內府所藏的《樂毅論》,“長安、神龍之際,太平安樂公主奏借出外拓寫”,“因此遂失所在”。

徐浩《古蹟記》記載得更為具體一些,曰:後歸

武則天女太平公主,其後為一鹹陽老嫗竊去,縣吏尋覺,老嫗投之灶下,真跡遂永絕於世。宋朝程大昌肯定了這一說法,其所著《考古編》卷八謂:“開元五年(717)裒大王真跡為百五十八卷,以《黃庭經》為正書第一,無《蘭亭》、《樂毅》,則開元時真本不存明矣。今世傳本,必是摹榻,又未必正是當時傳本。按,褚遂良、武平一皆言貞觀中嘗敕

馮承素等榻本賜長孫無忌等六人,人間遂有六本,其內本之經褚河南敘錄者,凡接縫及卷首、卷尾皆印‘貞觀二年’以識。今傳本又皆無之,知是榻非原榻不疑也。”《

宣和書譜》著錄的《樂毅論》,恐怕就是程大昌所指的非原榻的再榻本。

另外,宋沈括在《

夢溪筆談》卷十七中還提出一新說,他認為“王羲之書,舊傳惟《樂毅論》乃羲之親書於石,其他皆

紙素所傳。唐太宗裒聚

二王墨跡,惟《樂毅論》石本在。其後隨太宗人

昭陵。

朱梁時,耀州節度使

溫韜發昭陵得之,復傳人間。或曰‘公主以偽本易之,元石曾入曠」。本朝高紳學士家,皇佑中紳之子高安世為

錢塘主簿,《樂毅論》在其家,予嘗見之。時石已破缺,末後獨有一 ‘海’字者是也。其後十餘年,安世在蘇州,石已破為數片,以鐵束之,後安世死,石不知所在。或雲‘蘇州一富家得之。’亦不復見。今傳《樂毅論》,皆摹本也。筆畫無復昔之

清勁。羲之小楷字於此殆絕,《遺教經》之類,皆非其比也。”沈括此說實際上是把傳世的石刻榻本追認到王羲之那裡,以他所見的刻石為原石。權作一說存之。

拓本

越州石氏本

日本東京國立博物館藏。傳為宋高紳任湖北轉運使時得《樂毅論》刻本殘石於秣陵,石存前半段二十餘行。沈括嘗親見,並認為是王羲之親書於石的刻石。宋

歐陽修《集古錄跋尾》卷四亦有類似沈括之說的記載:“右《樂毅論》石,在故高紳學士家。紳死,人初不知惜,好事者往往就閱,或模傳其本,其家遂秘密之,漸為難得。後其子弟以其石質錢於富人,而富人家失火,遂焚其石,今無復有本矣。”傳世的《樂毅論》,皆摹刻本。著名者,南宋有越州石邦哲《越州石氏帖》本,明朝有文氏《停雲館帖》本、陳巗《玉煙堂帖》本、

吳廷《余清齋帖》本、

王肯堂《郁岡齋帖》本,清朝有

馮銓《快雪堂帖》本。《越州石氏帖》本,僅存二十九行,帖首第一至五行下方缺一角,第一行“初”字,第二行“為劣是以敘而”六字,第四行“必迂迴”三字,第五行“其”字。第二十九行僅剩行末“海”字,亦稱“海字本”,與沈括所記相符,當是據高紳所藏殘石舊本摹刻。

余清齋帖本

北京故宮博物院藏。《余清齋帖》乃吳廷摹刻於明朝萬 歷二十四年(1596),摹刻皆精善,可惜刻於木板。但仍然是明朝叢帖名刻,

楊守敬認為“出明代諸集帖之上。”今初榻本,比之《停雲館帖》等,尤為難得。其中《樂毅論》帖,未有“異僧權”三字,其下又增刻“永和四年十二月廿四日書付官奴”一行。《珊瑚網》卷一錄

董其昌跋“梁摹《樂毅論》真跡”云:“余所見《樂毅論》宋榻本,及唐貞觀摹真跡,二本皆無'付官奴'三字,獨此有之。”董氏所見,可能是吳廷收刻《樂毅論》所據的原本。又,“異”為隋朝

朱異的押署,“僧權”為梁朝

徐僧權的押署,見唐

張彥遠《歷代名畫記》“敘自古跋尾押署”條。

原文莒

夏侯泰初

世人多以樂毅不時拔莒即墨為劣是以敘而論之。夫求古賢之意,宜以大者遠者先之,必迂廻而難通,然後已焉可也,今樂氏之趣或者其未盡乎,而多劣之。是使前賢失指於將來不亦惜哉,觀樂生遺

燕惠王書,其殆庶乎機,合乎道以

終始者與,其喻昭王曰:

伊尹放太甲而不疑,太甲受放而不怨,是存大業於至公,而以天下為心者也,夫欲極道之量,務以天下為心者,必致其主於

盛隆,合其趣於先王,苟君臣同符,斯大業定矣。於斯時也,樂生之志,千載一遇也,亦將行千載一隆之道,豈其當時,止於兼併而已哉,夫兼併者非樂生之所屑,強燕而廢道,又非樂生之所求也。不屑苟得則心無近事,不求小成,斯意兼天下者也。則舉

齊之事,所以運其機而動四海也,夫討齊以明燕主之義,此兵不興於為利矣。圍城而害不加於百姓,此仁心著於遐邇矣,舉國不謀其功,除暴不以威力,此至德令於天下矣;邁全德以率列國,則幾於湯武之事矣,樂生方恢大綱,以縱二城,牧民明信,以待其弊,使即墨莒人,顧仇其上,願釋干戈,賴我猶親,善守之智,無所之施,然則求仁得仁,

即墨大夫之義也,任窮則從,微子適周之道也,開彌廣之路,以待

田單之徒,長容善之風,以申齊士之志。使夫忠者遂節,通者義著,昭之東海,屬之華裔。我澤如春,下應如草,道光宇宙,賢者托心,鄰國傾慕,四海延頸,思

戴燕主,仰望風聲,二城必從,則王業隆矣,雖淹留於兩邑,乃致速於天下,不幸之變,世所不圖,敗於垂成,時運固然,若乃逼之以威,劫之以兵,則攻取之事,求欲速之功,使燕齊之士流血於二城之間,侈殺傷之殘,示四國之人,是縱暴易亂,貪以成私,鄰國望之,其猶犲虎。既大墮稱兵之義,而喪濟弱之仁,虧齊士之節,廢廉善之風,掩宏通之度,棄王德之隆,雖二城幾於可拔,覇王之事,逝其遠矣。然則燕雖兼齊,其與世主,何以殊哉?其與鄰敵,何以相傾?樂生豈不知拔二城之速了哉?

顧城拔而業乖,豈不知不速之致變(哉),顧業乖與變同,由是言之,樂生之不屠二城,其亦未可量也。

譯文

世人大多認為樂毅不能按時攻克即墨是錯誤的,因此,(我在此)記敘並論述他。

探求古代賢能的心意,應該先從大的方面和遠的方面想,一定是(先感覺)曲折難懂,然後方可領會啊。如今(對)樂毅之事的曲折有人還未能徹底了解,因而大多認為他錯了。這樣讓前代賢人在將來被人誤解不是很可惜嗎,看樂毅贈給燕惠王的信,他大概在謀略上是差不多了,合乎於仁道而且能始終如一。他告喻昭王說:伊尹流放太甲而沒有猜疑,太甲被流放而沒有抱怨,這是(因為)把大業放在最公正之處,並且是以天下為考慮了。如果想極盡仁道的度量,一定要以天下為己任,一定要使得他的君主興盛發達,與先君情趣相合,君臣同心協力,這樣,大業就能穩定了。在這個時候,樂毅的志向,是千年一遇啊,也將推行千年一遇的崇高仁道。哪裡是他拘泥於時局,僅僅為滿足兼併呢,兼併(齊魯)不是樂毅所希望的,使燕國強大而廢除仁道,也不是樂毅所希望的。不屑於苟且有成,也就心中沒有眼前的小事情了,不渴求小的收穫,這是意在一統天下啊。這樣看來,攻打

齊國是要藉此機會來撼動天下,討伐齊國的目的是要闡明燕王的仁義,沒有動用武力是為了謀求更大的利益。包圍城池而沒有加害於百姓,這樣仁慈之心將傳播很遠,攻打別國不為謀求(私人)功勞,除掉暴君不用武力,這樣,最高尚的美德就能普遍天下;率領其他諸侯國倡導仁道,近乎於商湯和周武王了,樂毅恰好弘揚仁道,放棄(攻打)兩個城市,讓百姓安生,表明誠信,來等待他們(齊國)出現弊端,使得即墨縣和

莒縣的百姓回頭怨恨自己的國君,(最後)願意放下兵器,像親人一樣依賴我們。善於守衛的智慧,(是)不要隨便做什麼事情,這樣,想要仁道就能得到仁道,(也是)即墨

士大夫的仁義啊。責任到了盡頭就會隨從,這是微子順從周朝的道理啊。開通更廣闊的渠道,來等待田單一類人(降服),助長容納善良的風氣,申明齊國士人的志向。使忠誠的人實現節操,明理的人顯著道義,天下昭彰,傳給後世。我的恩澤就像春光,百姓就如春草,道義光耀宇宙,賢能之人託付真心,鄰國之人傾心羨慕,天下嚮往,(都)想推戴燕王。隨著眾人的呼聲,兩座城邑一定會降服,這樣,霸王之業就可實現。即使停留在兩城,也會很快告喻天下。不幸發生變故,在當時形勢是不希望的,功敗垂成,乃是命中注定。如果用威勢逼迫,用武力攻打,則攻城只為求的暫時的功勞,讓燕國和齊國的士人在兩座城池間流血,拼殺形成很多傷殘,讓四個國家的人來看,這樣(是)用放縱殘暴替換戰亂,貪婪私利,鄰國看到,我們就成了豺狼。既丟失了用兵的意義,也喪失了扶弱的仁道,使齊國士人節操受損,廢除清廉優良作風。遮掩博大的度量,丟棄的是崇高的

王道,即使兩座城池能夠攻克,稱霸天下的事情也背離很遠了。再說,燕國即使兼併了齊國,對世人又如何誅伐?與(原來的)鄰敵又怎樣相處?樂毅難道不知攻克兩城很容易么,只是考慮到城池攻克時也就背離霸業了;難道不知不能迅速攻克會產生變故?只是考慮到背離了霸業與產生變故是一樣的。因此說來,樂毅沒有屠戮兩座城池,那也不是沒有道理的。

註:田單(生卒年不詳):媯姓,田氏,名單,

臨淄人,漢族,戰國時

田齊宗室遠房的親屬,任齊都臨淄的市掾(秘書)。生卒年不詳,後來到

趙國作將相。前284年,燕國大將樂毅出兵攻占臨淄(今山東淄博東北),接連攻下齊國七十餘城。最後只剩了莒城(今山東莒縣)和即墨(今山東

平度市東南),田單率族人以鐵皮護車軸逃至即墨。

樂毅論

樂毅論

樂毅論

樂毅論