貓兒山掌突蟾(māo ér shān zhǎng tū chán)

拉丁學名:Leptobrachella maoershanensis

為2017年確定命名的角蟾科掌突蟾屬一種。分布於廣西壯族自治區境內貓兒山,生活于海拔1500米左右的竹林。

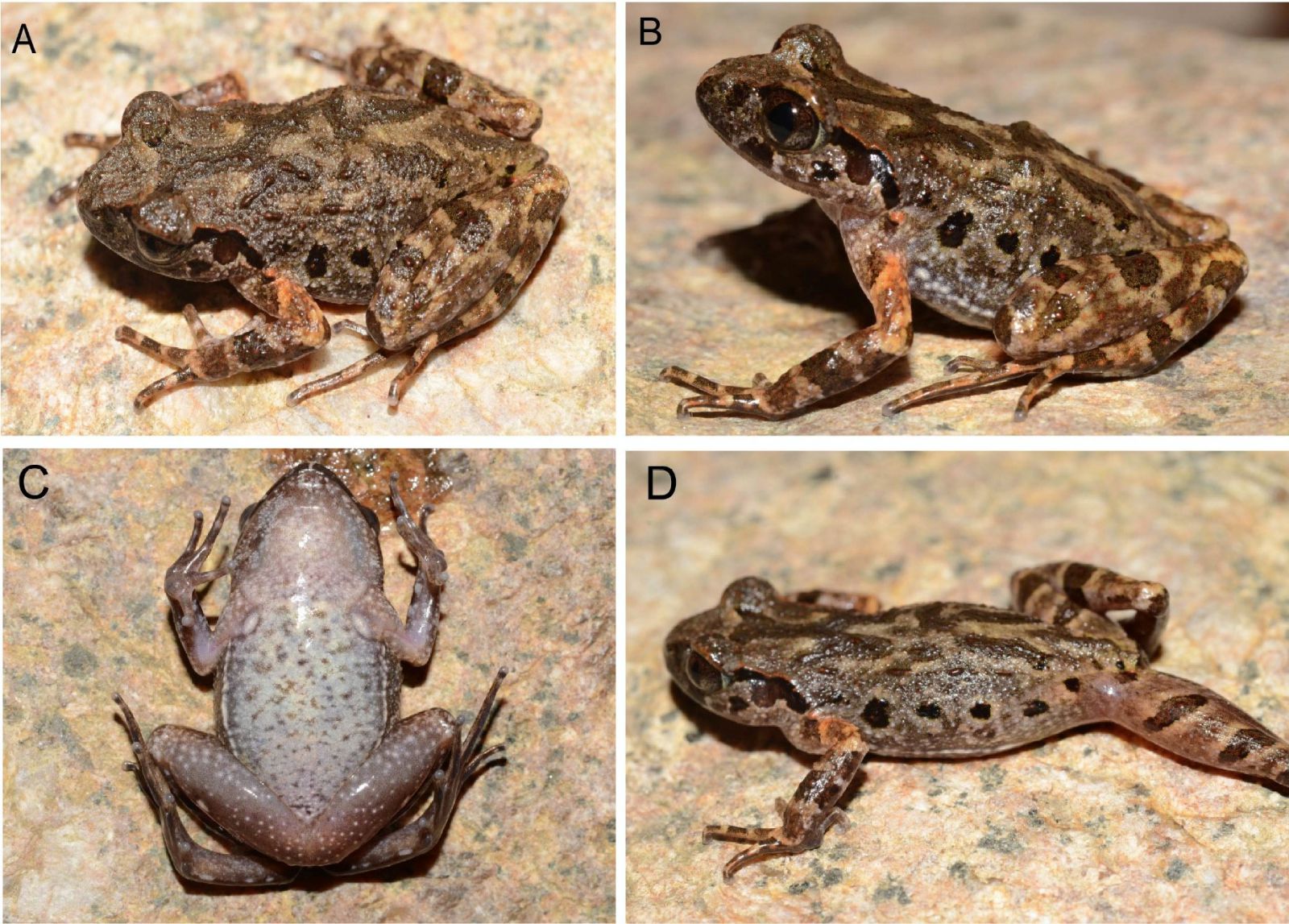

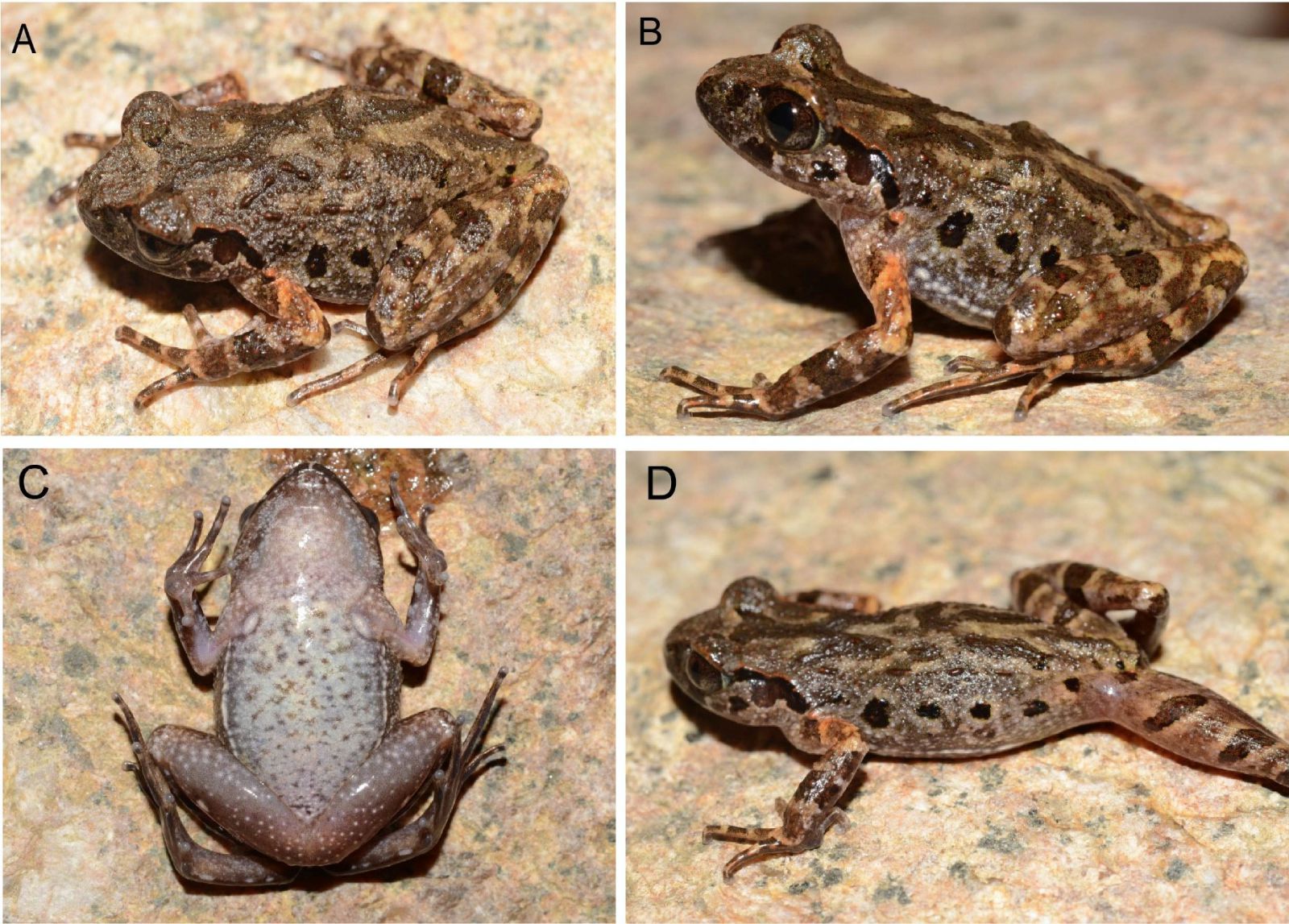

體型中等,雄蟾體長25.2-30.4mm,雌蟾體長29.1mm;頭長大於頭寬;鼓膜明顯;顳褶呈黑色且明顯;背部皮膚粗糙;其上分布著小疣粒和縱向的膚褶;身體側面有明顯的黑斑;胸腹部乳白色並伴有不規則黑點;四肢腹面從淺粉色到深紫棕色,散布著很多白點;腹外側腺體明顯,形成一條清晰的白線;指側無緣膜和蹼;趾有微蹼,緣膜窄;趾腹面的縱脊不明顯,在關節處不中斷;虹膜呈二色,上半部通常為明亮的橙紅色,下半部為銀白色。

基本介紹

- 中文學名:貓兒山掌突蟾

- 拉丁學名:Leptobrachella maoershanensis

- 二名法:Leptolalax maoershanensis

- 界:動物界

- 門:脊索動物門 Chordata

- 亞門:脊椎動物亞門 Vertebrata

- 綱:兩棲綱 Amphibia

- 亞綱:滑體亞綱 Lissamphibia

- 目:無尾目 Anura

- 亞目:變凹型亞目 Anomocoela

- 科:角蟾科 Megophryidae

- 屬:掌突蟾屬 Leptobrachella

- 種:maoershanensis

- 分布區域:貓兒山國家級自然保護區

形態特徵,分布範圍,

形態特徵

體型中等;吻端圓,略突出於下唇,吻棱明顯;鼻孔橢圓形,近吻端;頰部傾斜,眼大且突出,眼的直徑略小於吻長;瞳孔縱置,鼓膜、鼓環明顯,呈圓形,直徑小於眼的長度;顳褶明顯;舌長,後端缺刻小,無犁骨齒;雄蟾有內聲囊,開口呈裂縫狀;前肢細長,指細長,內蹠突大,呈橢圓形,外蹠突缺失,無婚墊;後肢長,後肢前伸貼體時,脛跗關節達吻端;指端圓形,略膨大;趾端圓且膨大,指無蹼和緣膜;趾有微蹼,緣膜窄。 貓兒山掌突蟾

貓兒山掌突蟾

貓兒山掌突蟾

貓兒山掌突蟾體背面黃褐色,其上有大的深棕色斑塊;兩眼間有1個大的倒三角形斑,與兩肩之間的“W”型斑連線;指、趾、小臂、附骨、大腿和脛骨的背面有棕灰色的橫條紋,但不明顯;背部皮膚較粗糙,其上有突起的小疣粒; 腹部皮膚光滑; 腋腺明顯,呈橢圓形,位於前肢基部;股後腺明顯,呈橢圓形,近膝關節; 身體側面有白色腺體組成的線。

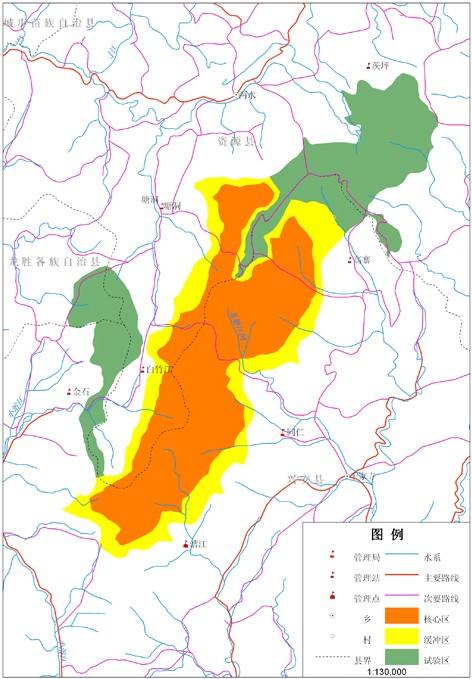

分布範圍

分布於廣西貓兒山國家級自然保護區,生活於竹林中、溪流邊,常躲於落葉下或石縫中,繁殖季節雄性晚上鳴叫,叫聲似蟲叫,較為刺耳。 貓兒山

貓兒山

貓兒山

貓兒山