孟氏大連蟾於1999年發現於北票上園,後於2003年由大連自然博物館收藏。為紀念大連自然博物館館長孟慶金研究員對相關研究所作出的貢獻,這一新物種被命名為孟氏大連蟾。屬名“大連”取自化石標本保存地點,種名“孟氏”即以姓氏贈與孟慶金研究員。

基本介紹

基本信息,保存狀態,個體特徵,相關研究,發現價值,

基本信息

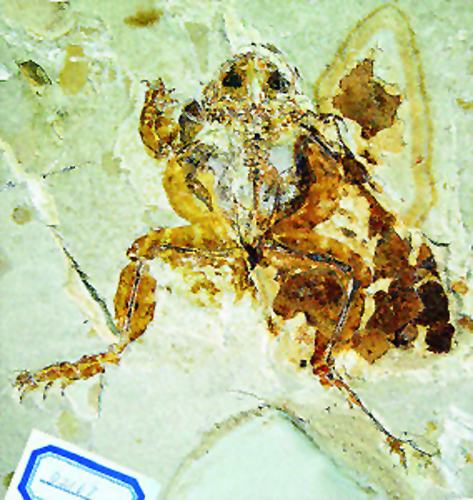

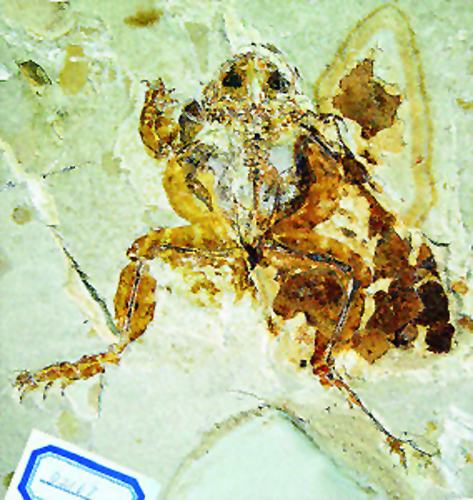

中文名稱:孟氏大連蟾 孟氏大連蟾化石

孟氏大連蟾化石

孟氏大連蟾化石

孟氏大連蟾化石拉丁學名:Dalianbatrachus mengi

生存年代:白堊世早期

地層層序:晚侏羅世—早白堊世義縣組下部

保存狀態:完整個體

化石編號:D2167/2166

保護級別:國家一級

模式種:孟氏大連蟾(D. mengi)

保存狀態

化石為模式標本,保存完美,正、副模對開兩塊。化石標本不僅骨骼保存相當完整,而且皮膚和肌肉印痕保存清晰,在兩棲類化石特別是無尾兩棲類的保存中,是罕見的珍品。

個體特徵

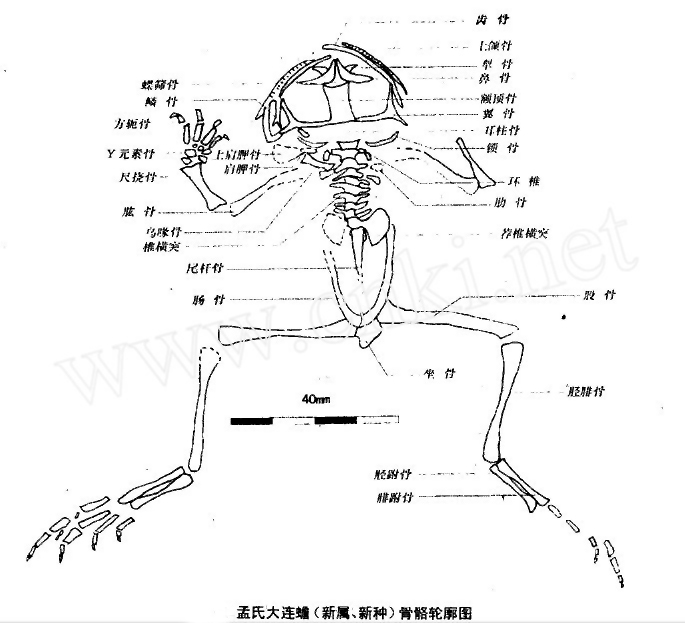

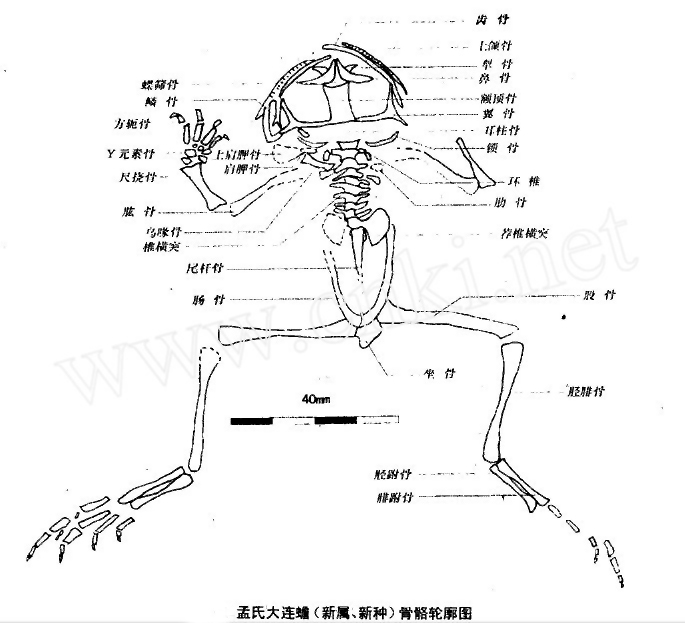

孟氏大連蟾標本全長132mm,是中型蛙類化石,但與葛氏遼蟾、三燕麗蟾和北票中蛙相比較大。該標本以其尾桿骨較長,超過薦前椎的總長度,脛腓骨與股骨等長和跗節長小於脛腓骨長的一半等特徵而區別於葛氏遼蟾與三燕麗蟾。與身體相比,孟氏大連蟾的頭骨大且寬大於長。其鑑定特徵是上頜骨上具密集的梳狀細齒,額頂骨癒合。肩帶弧胸型,椎體後凹型,薦前椎9枚,前3枚軀椎具有短的肋骨。薦椎橫突寬闊,呈大的扇形。尾桿骨長於薦前椎總長度。前肢粗短,後肢細長。脛腓骨與股骨等長,跗節長小於脛腓骨的一半。 孟氏大連蟾骨骼輪廓圖

孟氏大連蟾骨骼輪廓圖

孟氏大連蟾骨骼輪廓圖

孟氏大連蟾骨骼輪廓圖相關研究

三燕麗蟾的尾桿骨長短於薦前椎總長,而孟氏大連蟾(新屬、新種)的尾桿骨長超過了薦前椎的總長度;孟氏大連蟾的尾桿骨橫突短而寬,三燕麗蟾的尾桿骨長而窄;孟氏大連蟾的烏喙骨為鏟形,三燕麗蟾的烏喙骨為棒狀。此外,它們的各骨骼比也不相同。並且孟氏大連蟾與現在的蟾蜍相比要胖,腦袋和脖子也相對要粗,骨骼要細,這意味著它沒有現代蟾蜍和青蛙靈敏,而其前肢比三燕麗蟾要發達,這說明孟氏大連蟾後肢的跳躍能力可能還不及三燕麗蟾。

發現價值

孟氏大連蟾的發現命名使大連第一次在遼西熱河生物群中獲得新物種命名的殊榮。而且在遼寧北票四合屯一帶先後發現的葛氏遼蟾、三燕麗蟾及北票中蛙,更是刷新了中國中生代沒有無尾兩棲類化石的記錄,同時也填補了鋤足蟾科和盤舌蟾科化石的空白。

孟氏大連蟾復原圖

孟氏大連蟾復原圖