基本介紹

- 中文名:晉紙帖

- 類別:中國書法

- 年代:宋崇寧二年

- 規格:縱24.7厘米,橫41厘米

基本資料,法帖釋文,作品簡介,作者簡介,備註,

基本資料

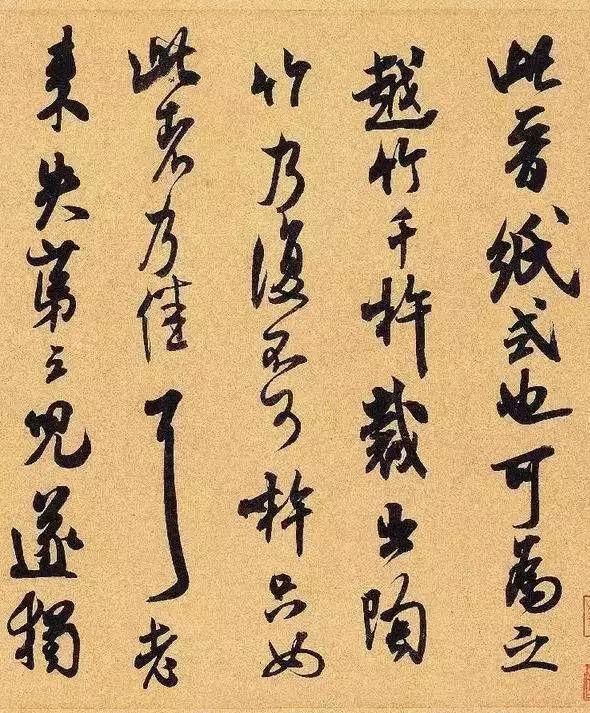

【作者】米芾

【規格】紙本,冊頁,行書,縱24.7厘米,橫41厘米。

【現藏】台北故宮博物院

法帖釋文

此晉紙式也。可為之。越竹千杵裁出。陶竹乃復不可杵。只如此者乃佳耳。老來失第三兒。遂獨出入不得。孤懷寥落。頓衰颼。氣血非昔。大兒三十歲。治家能幹。且慰目前。書畫自怡。外無所慕。二曾常見之甚安。芾頓首。

作品簡介

1102年底開始,米芾先後擔任蔡河撥發、太常博士的職位,由於正是繁華的京師與附近地區,他特別有機會收藏到重要的書畫作品,也認識書畫鑑賞與交易的同好,成為他鑑賞、收藏書畫的精華時代。然而,米芾卻同時遭逢人生的苦痛,因為他最疼愛的幼子不幸過世,對他來說是莫大的打擊。

米芾在三十餘歲所書的《叔晦帖》,曾提過他鐘愛的三個兒子:“鰲兒、洞陽、三雄”,而“鰲兒”是指長子米友仁,“三雄”則為幼子米友知。米芾在年過五十歲後,遭逢到前所未有的家庭變故,先是小女兒於1100年過世,接著更沉重的打擊則是幼子米友知於1103年的早卒,《晉紙帖》就提到這段遭遇。對於幼子的過世,米芾受到很大的打擊與傷痛,嚴重影響身體的健康;他並提到大兒子米友仁還好正值年少,尚能維持家業。在三個孩子當中,米芾對於幼子米友知特別疼愛,據說他能幫父親米芾代筆,年少才高,然而卻不幸早逝,由此更能想見米芾何以會哀痛逾恆了。

米芾:“余嘗硾越竹,光滑如金版。”知其曾經親自加工越竹紙,以獲得品質精良的書寫用紙。米芾亦撰有《評紙帖》一卷,批評當時造紙者為求潔白而多用灰粉,致使紙質粗澀、受墨不凝、運筆礙滯等狀況,意在推行古代造紙法。

作者簡介

米芾(1051年-1107年) ,字元章,號襄陽漫士、海岳外史。祖籍山西,遷居襄陽,有“米襄陽”之稱。史傳說他個性怪異,喜穿唐服,嗜潔成癖,遇石稱“兄”,膜拜不已,因而人稱”米顛”。他六歲熟讀詩百首,七歲學書,十歲寫碑,二十一歲步入官場,確實是個早熟的怪才。在書法上,他是“宋四書家”(蘇、米、黃、蔡)之一,又首屈一指。其書體瀟散奔放,又嚴於法度,蘇東坡盛讚其“真、草、隸、篆,如風檣陣馬,沉著痛快”;另一方面,他又獨創山水畫中的“米家雲山”之法,善以“模糊”的筆墨作雲霧迷漫的江南景色,用大小錯落的濃墨、焦墨、橫點、點簇來再現層層山頭,世稱“米點”。為後世許多畫家所傾慕,爭相仿效。他的兒子米友仁,留世作品較多,使這種畫風得以延續,致使“文人畫”風上一新台階,為畫史所稱道。米芾究竟以書為尚,還是以畫為尚,史家各有側重。

備註

據趙希鵠《洞天清錄集》說法,晉代的北紙用橫簾抄紙,所以紙紋為橫向,質地松而厚,稱為側理紙。南紙用豎簾,因此紋路為豎。二王真跡多使用會稽豎紋竹紙,紙的高度約一尺許,長度約一尺半。

《海岳名言》:“幼兒友知,代吾名書碑及手書大字,更無辨。”可知友知嘗為米芾代筆。米友仁生於1074年(宋熙寧七年),故此帖書於1103年(崇寧二年)。