基本介紹

景點歷史

文筆峰位於雲南麗江壩西南,土語稱之為“撫魯納”,意為“黑銀石山”。文筆山景區由十二個景點組成,以文峰寺為主要代表。地理位置位於雲南麗江壩西南的文筆峰,土語稱之為“撫魯納”,意為“黑銀石山”,海拔3462米,與北向玉龍雪山...

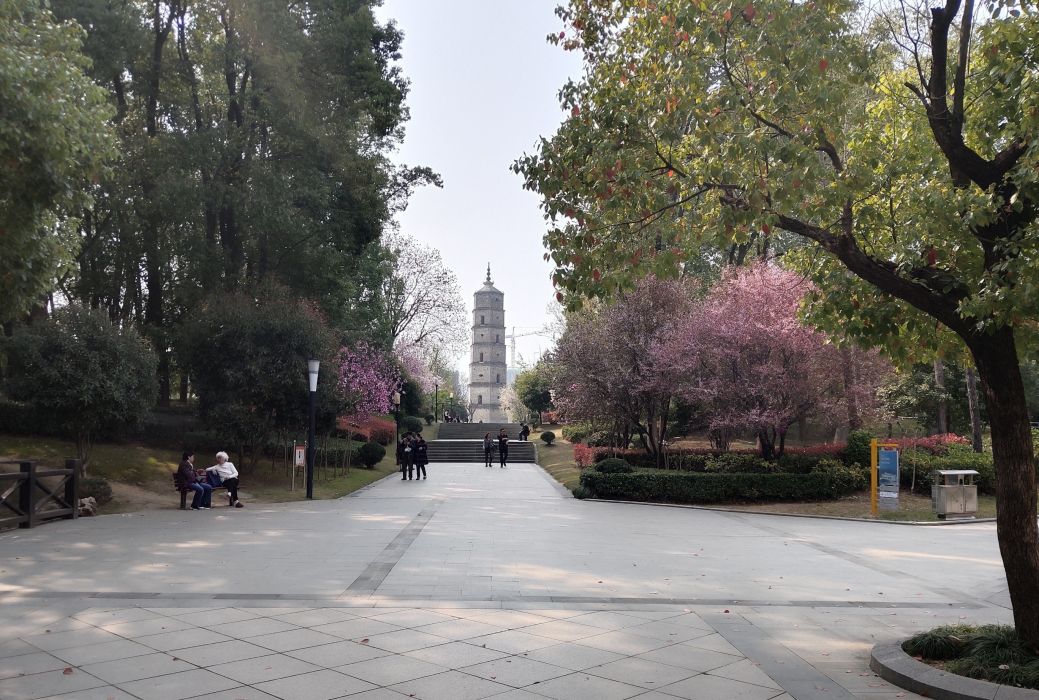

文筆峰位於湖北省京山市文峰公園,建成於清代.光緒五年(公元1879年)開工,於1882年7月29日落成。這座高塔六面七層,高十丈余,石階125級旋轉而上,塔身以青石、巨磚砌成,頂端安裝有巨大銅尖頂,顯得雄偉挺拔,神采飛揚。底層門首...

不過更像是一支毛筆,又名文筆峰。相傳是醴陵侯江淹留下的五彩神筆。在山岩下原有石井,泉水從石壁中沁出,甘冽醇和,相傳飲用後令人心智頓開,如醍醐灌頂,故稱為醍醐泉。歷史傳說 關於醴陵侯,有一個“江淹得筆聰”的成語故事。說...

崑山春秋吳國時名為鹿城。文筆峰位於江蘇省蘇州市崑山市玉山鎮玉峰山紫雲岩之頂,為紀念崑山第一位狀元南宋秦國公衛涇所建。是一座醒目的碑塔,高5.5米,清末重修。民國初,在原石筆外敷水泥加固,鐫刻“文筆峰”三篆字。趙朴初賜翰重題...

數百年來,文筆峰一直都是宜春人登高覽勝的風景點。登上矗立於秀江之濱、盧洲之尾的文筆峰,舉目四眺,美麗的宜春景色盡收眼帘。東面,田野鬱鬱蔥蔥,牛耕羊叫,人們在辛勤勞作;南面,仰山層層疊疊,隱隱綽綽,展示著別樣風景;北面,...

文筆峰風景區位於麗江壩西南的文筆山,土語稱之為“撫魯納”,意為“黑銀石山”,海拔4350米,與北向玉龍雪山遙相呼應,各領風騷。文筆山形如一支巨筆直指雲霄,挺拔俊秀,故名。文筆山腳依傍文筆海,宛如一池蕩漾碧墨,山中有水,...

海南文筆峰盤古文化旅遊區,位於海南省定安縣龍湖鎮丁湖路6號文筆峰山麓,為定安縣境內東南約20千米處,是一座集旅遊觀光、休閒娛樂、道教養生、宗教朝聖和文化研究為一體的大型文化旅遊區,占地面積1000畝,始建於2003年。海南文筆峰盤古...

銅仁文筆峰 銅仁文筆峰在銅仁城南的對岸,其峰高插入雲端,陡峭如削。旅遊信息 每當旭日東升,朝霞偶爾掩映在山巔之上,天幕就像五色紙一樣絢麗多彩,不愧為銅仁城的一大奇觀。如櫞巨筆在五彩天幕揮灑潑墨,其景不愧為銅仁一大奇觀。

文筆山位於廣西欽州市靈山縣境內,海拔501.5米。靈山縣英位於靈山腳下而得名。文筆山離縣城僅8公里,與縣城的六峰山遙相呼應,在縣城舉目南望就可以看到;還因為文筆山是靈山縣一個具有歷史文化古蹟的山嶺,其山頂的文筆峰在民間有著...

文筆峰塔位於廣西壯族自治區欽州市靈山縣境內,建在海拔501.5米的文筆山頂,文筆峰是一座向上漸收的梯級形八面體峰塔,現有19層,每層高33厘米,共6米多,每級寬18厘米;八角形的塔底每層邊寬4.5米,周長36米左右;頂級邊2米,...

文筆峰道家文化苑,坐落在距海南省海口46公里處的定安文筆峰境內。文筆峰與定安南麗湖山水相依、行意相生,自古被視為“南溟奇甸”人文之大成的象徵,也是海島人文景觀的一個縮影。簡介 文筆峰道家文化苑,坐落在距海南省海口46公里處的...

文筆峰 《文筆峰》,明代梁子壽作品。作品原文 作者簡介 梁子壽,南海人。明世宗嘉靖間諸生。

《黃山文筆峰》這幅山水畫作品創作於1981年。此作品是中國著名山水畫家張大千先生名作之一,作者以著名黃山為主題而創,整幅畫描繪了黃山奇峰全部景象。作品簡介 《黃山文筆峰》圖畫上鈐印是:張爰、大千父、辛酉、摩耶精舍、兩到黃山...

寬城文筆峰公園位於寬城滿族自治縣縣城西南出口,瀑河河邊,由高低錯落的八座山體組成,原名岔溝門山。山頂的建築”寶塔“已經完工,給美麗的寬城增添了一道更加靚麗的風景。夜晚寶塔大放光明,遠觀如空中玲瓏寶塔。地理位置 寬城文筆峰公園...

文筆峰道家文化苑,坐落在距海南省海口46公里處的定安文筆峰境內。文筆峰與定安南麗湖山水相依、行意相生,自古被視為“南溟奇甸”人文之大成的象徵,也是海島人文景觀的一個縮影。千百年來,這裡沉澱了豐富的文化內涵,誕育了許多聞名...

文筆峰塔位於湖北南漳縣蠻河南岸、玉溪山北麓,距縣城1公里。建於清道光年間。1958年一度改作高爐煉鐵。1971年拆磚建電影院。1988年重建此塔。建於清道光年間。1958年一度改作高爐煉鐵。1971年拆磚建電影院。1988年重建此塔。文筆...

文筆峰村 文筆峰村是湖南省花垣縣麻栗場鎮下轄村。所獲榮譽 2021年11月,被中共湖南省委實施鄉村振興戰略領導小組辦公室授予“湖南省省級鄉村振興示範創建村”稱號。

塗寨文筆峰不以雄強聲震遐爾,不以峭拔播名四鄉,而以其深厚的人文底蘊知名惠郡。簡介 據說明初惠安首任知縣黎笏上任伊始,坐堂辦公即煩躁不安,某日猛抬頭,見縣堂正中所對山峰平肩無首。閱過千山萬水、深諳風水易理的黎太爺心驚...

紫金文筆峰 是聞名於縣內外第一秀峰,文筆插雲---曾賦予紫金縣八大景之一。整座峰巍峨崛起,莊重渾厚,呈“金”字形。雖岩石作基,而林木隱翳,蔚然深秀,毫無岩石披露之象。

文筆峰塔,位於海南省澄邁縣馬村鎮文大村北二公里處,為海南現存唯一的九層塔。文筆峰塔,乂名文峰塔,在老城鎮馬村地K文大村北2公里處。明崇貞六年(1633年)由文大村村民籌款修建,坐北向南,四角九層仿樓閣式石塔,塔基為四...

文筆峰塔建於清光緒壬午年(1882年),高33米,六面七層,青石砌成,青磚壘身,寶剎做頂,自下而上,逐層內收,每層三門三窗,隔層相對。底層門首可刻有“青雲直上”橫匾。內有石梯登頂,沿125級石階旋轉而上,在頂層設佛龕,...

晉城文筆峰塔位於晉城火車站附近的一個山崗上的一個寺廟中,建於明朝萬曆三十七年,塔高三十七米。文筆峰塔,建於明朝萬曆三十七年,由澤州知州鄭際明,以及司政判官、吏部等仝建。塔分九級高三十七米,八角,以五行、八卦、九宮等周易...

文筆凌雲是銅仁城的一大奇觀。每當旭日東升,朝霞偶爾掩映在山巔之上,天幕就像五色紙一樣絢麗多彩。景點概況 文筆峰在銅仁城南的對岸,其峰高插入雲端,陡峭如削。每當旭日東升,朝霞偶爾掩映在山巔之上,天幕就像五色紙一樣絢麗多彩,不愧...

《登文筆峰》是明代王弘誨創作的一首五言古詩。作品原文 登文筆峰 炎洲窮滅沒,岡巒互參次。卓矣文筆峰,崚嶒拔平地。壁立無因援,絕巘削如刺。丹梯入鳥道,秀色天門侍。始歷尚逶迤,望望轉穹邃。陰洞引奎芒,石几繡霞帔。含...

雙髻山又名文筆峰,有“高在雙髻山,夢在雙髻山,登在雙髻山”之稱,雙髻山山路曲折而上,一年四季多處雲霧瀰漫之氣候,一上雙髻山有種來到世外桃源之感覺,這裡空氣新鮮,遠離人間車馬人流的喧鬧,沒有思想情仇是非自我,更有一...

文峰塔,亦名文筆峰,又稱凌雲塔。是應城市僅有的一座古塔,塔址位於應城市南郊四華里處的沙崗村。倚塔遠眺,富水風光,盡收眼底。文峰塔歷經明、清多次毀於兵禍,至清同治十年(1871年)又重修建保存。20世紀90年代末,應城市委、...

數百年來,在宜春民間廣泛流傳著這樣一首婦孺皆知的順口溜: “東門筍,南門塔,西門鼓樓洞,北 門秀江橋。”其中所說的東門筍,就是文筆峰。文筆峰是一座磚塔,因位於城東,並且形狀似竹筍,宜春人把它通俗化,稱其為東門石筍。歷史...

南北一看似古代官帽,東西方向一看像巨型毛筆,故而也叫文筆峰,苗語地名“仁寶彎”。文學底蘊 獨特氣勢的尖岩山,曾經引來無數文人騷客的歌吟。西晉文人左思,遊覽名山大川,寫下無數山水名文。他描寫尖岩山留下的“尖山似筆,倒寫...