涉及領域

基於這樣的認識,音樂傳播研究是在一個龐大的音樂文化歷史與現實空間中開展的新的科學思維活動。它起始於音樂的傳播現實,展開於音樂傳播內容、傳播媒介與音樂客群及相關的社會、歷史、文化、科技背景,最終指向對象的特徵、特質、概念的相互關係以及相關規律。

如果我們僅把西方上世紀傳播學中的拉斯韋爾5W模式、盧因的“把關人”概念,以及霍夫蘭的《傳播與說服》、李普曼的《公眾輿論》、帕克的《移民報刊及其控制》、拉扎斯菲爾德的《人民的選擇》、霍金斯的報告《自由而負責任的傳媒》、施拉姆的《大眾傳播學》、麥克盧漢的《理解媒介》等死死地緊抓,並將其作為音樂傳播研究、音樂傳播學的唯一理論依據和理論資源,使音樂傳播學始終圍繞著他們過去的指揮棒展開,這條路也許是走不通的,以致音樂傳播學不可能發展和前進。

當然,西方上世紀的傳播學,理所當然地應成為音樂傳播學研究者的知識基礎。不熟悉傳播學理論,不了解傳播學理論,是不能很好地進行音樂傳播學研究的。對傳播學的熟悉和了解,可以促使我們的音樂傳播學研究開拓新的領域,催生新的創見,走向新的前沿。

在音樂傳播現象的歷史發展軌跡中,在音樂傳播媒介相繼疊加的客觀現實中,在媒介的發展與音樂風格、內容變化的因果關係中,以及在音樂產業(文化工業)與大眾傳媒相互制約、相互依賴的實踐中,人們對多種現象逐步梳理成章,逐步比較歸類,逐步發現其本質與規律。

這是一項漸進積累、漸進深入、漸進成熟的音樂傳播研究活動。在這些研究活動里,音樂傳播的治學思維,應當在廣闊的音樂文化領域中發現科學靈感,鎖定研究對象和利用學術資源。

音樂傳播學研究,起碼可以在如下的領域中進行深入和開創性的思考。

文化遺產

聯合國教科文組織於2003年10月17日通過了《保護非物質文化遺產公約》(Convention for the Safeguarding of the IntangibleCultural Heritage)。其中對“非物質文化遺產”的定義是:“指被各社區、群體,有時是個人,視為其文化遺產組成部分的各種社會實踐、觀念表述、表現形式、知識、技能以及相關的工具、實物、手工藝品和文化場所。這種非物質文化遺產世代相傳,在各社區和群體適應周圍環境以及與自然和歷史的互動中,被不斷地再創造,為這些社區和群體提供認同感和持續感,從而增強對文化多樣性和人類創造力的尊重。在本公約中,只考慮符合現有的國際人權檔案,各社區、群體和個人之間相互尊重的需要和順應可持續發展的非物質文化遺產。”根據這樣的定義,“非物質文化遺產”包括五方面:

口頭傳統和表現形式,包括作為非物質文化遺產媒介的語言;

表演藝術;

社會實踐、儀式、節慶活動;

有關自然界和宇宙的知識和實踐;

傳統手工藝。[2]

2006年6月和2008年6月國務院分兩批公布了國家級非物質文化遺產名錄,其中民間音樂文化類包括河曲民歌、蒙古族長調、蒙古族呼麥、當塗民歌、巢湖民歌、畲族民歌、弦子舞、鍋莊舞、熱巴舞、日喀則扎什倫布寺羌姆、苗族蘆笙舞、蘇州評彈、四川清音、山東大鼓、黎族竹木器樂、口弦音樂、川江號子、南溪號子、木洞山歌、川北薅草鑼鼓、侗族大歌、永安大腔戲、四平戲、川劇、湘劇等546個民歌、歌舞、民間器樂、說唱音樂、戲曲音樂樂種。[4]

以上的“非物質文化遺產”幾乎涵蓋了中國全部的民族民間音樂。把中國傳統的民族民間音樂以“文化遺產”來定性,一則說明了它們久遠的歷史屬性,二則說明了它們在當代文化潮流包圍中所具有的珍稀的文化價值,三則說明了這些“非物質文化遺產”可能面臨著全面泯滅的命運。因此,文明的國家、文明的社會、文明的人都將以保護文化遺產,以和這種可能的泯滅現象進行抗爭,來作為自身的神聖使命並體現其社會職責。在保護自然生態的同時,我們更要關注我們人類的精神生態的資源。

在音樂傳播研究的視野中,這些音樂類的非物質文化遺產,它們蘊涵的歷史傳承價值、藝術審美價值、科學認識價值、社會文化價值集中體現在其音樂風格、內容和形態的形成、發展與流變的過程之中。

在中國幾千年的農耕時代里,民間音樂、傳統音樂的傳播活動在非大眾傳媒條件下所用的媒介與載體,是記憶、唱本(詞譜)和戲台。人們通過移民傳播、宗教傳播、商道傳播、戰爭傳播等渠道[5]來實現這些媒介與載體的功能,並體現這些音樂形態的價值。然而,隨著時空距離的增長,這些民間音樂、傳統音樂的變異性繁衍,形成了一種最原始的藝術複製現象。原始的藝術複製現象,是音樂文化遺產中多種風格形成的基因。

在大量音樂類的非物質文化遺產中,我們會尋求到研究這種“基因”的更多標本。

什麼是音樂藝術複製現象?筆者認為,音樂藝術複製,是藝術的社會存在基礎。今天的音樂藝術複製,和早期的音樂藝術複製是有本質區別的。今天的音樂藝術複製,是媒介複製;早期的音樂藝術複製,是表演複製。而表演複製的基本模式一直沿襲到了今天。

因此,我們觀察這種“基因”,研究這種“基因”,把這種原始的藝術複製現象和後世的“精確性”的藝術複製現象聯繫起來比較和分析,就會從音樂傳播研究的軌跡中,得到很多新的思想啟發。

音樂科技

在音樂科技領域中,所有的音樂科學技術活動,與音樂傳播活動緊密相關。這些音樂科技活動的本質,是在強化與促進音樂傳播,是一種實現“意向性的音樂作品”(茵加爾登語)向具體音樂作品轉換的不可缺失的手段。

音樂科技活動之一,是為了實現音樂作品的現實存在而去創造、生產物質技術基礎。如人聲的科學訓練[6]和多種樂器製造,以及當代電子音樂創製中軟體、硬體的發展。

音樂科技活動之二,是為實現音樂作品傳播、流動而進行的媒介運用、發展和創新的科技實踐。如錄音技術的發明、廣播電視的發明、網際網路的發明、雲計算的發明等。

面對這所有的音樂科技實踐活動,我們的音樂傳播研究,應當從技術的理性,上升到文化的理性,或從工具的理性,上升到價值的理性。下面我們以錄音技術為例。

音樂錄音技術的發展只有一百多年的歷史,但是,人們對這種聲音記錄技術的理想,卻已非常久遠了。早在西方古代神話傳說中人們就認為,記錄聲音是神的三種重要力量之一。而其他兩項神力,是挑起戰爭與製造饑荒。根據蘇格蘭西北部山區和赫布里底群島古老的蓋爾人(Gaels)神話,有一個李弗林(Leevellyn)王,能控制這三種神力。由此可見,記錄聲音,是一種理想的社會實踐手段,人們早已嚮往之。[7]前面我們提到,早在愛迪生之前一百年的中國清代乾隆年間,中國人也在幻想和實踐著對聲音能量的管理、對聲音的存儲和記錄。對於《子不語全集》上的有趣的“竹筒錄音”記載,是著書人袁枚的理想呢,還是婺源江秀才真正的實踐活動(無論成敗與否),還有待學者們進一步深入考察。但這段文字充分說明,人類思考錄音、追求錄音技術,已是人類文明發展的大勢所趨。

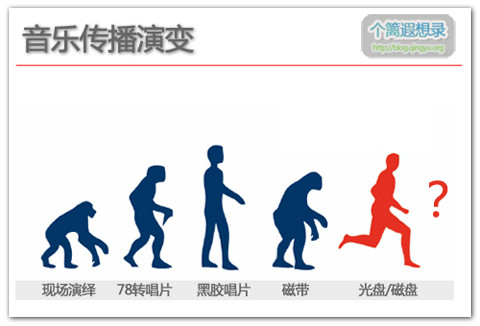

聲音記錄技術最後為愛迪生所突破。在這項技術逐步發展和完善的進程中,它最終結束了人類狩獵、農耕時代音樂傳播的原始藝術複製歲月,啟動了人類藝術“精確”複製時代。錄音技術的發展,引發了全球音樂文化產業的爆炸性增長。在上世紀歐洲的法蘭克福學派中,阿多諾(T.W.Adorno)和本雅明(W.Benjamin)關於藝術複製問題的論爭,已充分地反映出錄音技術出現後,在人類音樂傳播歷史進程中亮出的一把“雙刃劍”。

這把“劍”的正面,是音樂產業的發展、音樂風格更替與風格融合的速度加快;這把“劍”的另一面,是人們藝術思維、觀念、行為模式的改變,它導致了相關的傳統文化不可逆轉的歷史走向。

愛迪生在實現聲音能量的管理、發明留聲機之時,曾寫過一篇文章,描述留聲機將給後世人類帶來的好處。在他想像的留聲機10大類特點中,均是給人們的生活、家庭、學習、工作帶來的公益性利益。[8]但他根本沒有想到,他的科學發明,客觀上推動了藝術的民主化、大眾化、普及化進程,並給世界的音樂文化產業帶來了無窮無盡的商機。以愛迪生為代表的發明家們的重大研究突破,其實質是為後世音樂商品價值在地球上爆炸性地膨脹吹響了嘹亮的號角。音樂文化產業的價值增長,隨著唱片的複製、發行而直線式地上升。

錄音技術、唱片技術在一百多年中不斷地發展,人們在這種音樂音響的摹擬複製中,聽覺審美需求也在不斷地、悄悄地發生變化。從早年習慣唱針摩擦聲槽的“碴、碴”聲音,到根本不能容忍這種聲音;從單聲道的幼稚的音樂感受,到對雙聲道立體聲的追求、對環繞立體聲的追求……但就是這樣的一些“不容忍”,就是這樣的一些“追求”,使得人們在音樂文化消費領域,產生了對唱片的“依賴癖”。這種“依賴癖”也將反作用於唱片的研製與生產。

音樂文化消費領域對唱片的依賴,已經發展成為一種頑固的思想觀念和理論觀念而進入相關的文藝理論和音樂美學理論之中。比如,人們認為錄音產品就是音樂作品;比如,人們認為唱片還原出的音樂音響就是音樂作品。這些觀念能否根本地揭示音樂藝術的本質?錄音在人類音樂傳播活動中的本質又是什麼?音樂傳播研究提出的這方面的討論與思考,將從人類為什麼追求錄音行為、錄音後果本質分析的角度進行展開和深入。

與此同時,音樂文化與錄音技術的關係、音樂文化與錄音技術本質的區別與聯繫,以及隨著錄音科技的發展,當錄音製品成為一種藝術形態時,錄音藝術的本質及其在藝術大家庭中的地位和作用等問題,也將隨著音樂傳播學在此領域的深入發展而逐步清晰。

當然,今天人們認為,唱片已“死”。其實,這種現象是傳統的“物理唱片”發行、銷售量的大幅度下滑,是傳統唱片產業價值的“死”。在音樂的網路傳播現實中,“虛擬唱片”或“自助唱片”正如雨後春筍般發展,生存於全世界的網民文化生活之中。這個事實說明了,錄音技術的傳播手段不會消失。正因為它不消失,它才是我們以音樂傳播的視角,在音樂科技領域思考技術理性和文化理性、價值理性關係的重要對象之一。

大眾傳媒

在音樂傳播研究中,我們對此第三個領域的提出,即是已經正視了音樂藝術在現當代的高度、極端的複製化傳播。這個複製化的傳播,其傳播的聲源基礎,均是基於錄音技術。

在通過無線電波傳播的音樂中,絕大多數是錄音製品(現場轉播的除外)。這些“靜態化”的音樂錄音成品,在廣播系列的音樂傳播中,展衍出多種用途。最重要的有兩類。其一是音樂作品的自身性演繹,即現場表演的音樂作品(包括錄音棚表演)變成錄音製品後,通過無線電廣播仍以原音樂作品的意義、原音樂作品的標題或曲名進行傳播;其二是音樂作品的參與性演繹。在參與性演繹中,音樂作品基本上失去了獨立的意義而為其他內容服務,比如,廣播劇音樂、廣告音樂、欄目音樂、背景音樂等等。這些音樂的意義將從屬於其他節目主題。

在第一類廣播音樂中,儘管它是以原音樂作品的意義、原音樂作品的標題或曲名進行傳播,但是它可能已失去了音樂文化社會存在最本質的東西。如音樂作品形成的視覺、空間因素,音樂作品存在的生命力流動等。關於這個問題,我們將在其他的討論中進一步展開。

在第二類廣播音樂中,由於它是參與性演繹,由於它是從屬於或並列於某廣播節目諸多聲音的音樂聲音成分,因此不可能對它的社會存在本質做出等同於自身性演繹的追究。但是,從音樂傳播的理論研究視角,觀察、分析這類音樂的存在意義與價值,卻又是必要的。

電視音樂,是在無線電廣播音樂基礎上的進一步複雜化。因為與傳入客群耳朵的音樂音響同步進行的,還有傳入客群眼睛的視頻形象。這種視頻形象,有一部分是與音樂文化的存在意義同步的,即人們耳朵聽到了音樂,同時也看到了群體或個體在運動性地表演產生這種音樂。

而有一部分視頻形象是和音樂文化的存在意義不同步的,即人們看到的視頻形象,不是看到群體或個體在表演所聽到的音樂,而是其他各種視頻形象,如電視劇故事片中的情節性描述、主人公的心理或性格描述、片頭或片尾主題歌的出現等等,這時人們看到的畫面,不是此刻群體或個體音樂的表演,而是與音樂情緒相關的劇中人物的表情、行為,以及劇中的人際互動、劇中的社會互動。

以上的兩類視頻畫面所對應的音樂,其實就折射出了音樂的錄音(可能含錄像)製品在電視系列的音樂傳播中,同樣也展衍出了多種用途。其中一種仍然是音樂作品的自身性演繹,即音樂的現場實況。在這種現場實況的視覺形象中,我們似乎已感覺到了音樂作品的社會存在,但是它是一種摹擬性的、影像的存在,是一種非現實性的存在,一種不能進行現場互動反饋的存在。

音樂的錄音製品的另一類重要的用途是它的參與性演繹。它參與進入電視的音畫體系之中,或主導畫面(如“音樂電視”——以音樂來決定動態畫面的存在),或被畫面主導(如電視劇音樂——由劇情展開的畫面,決定了音樂的性質)。但是,不管是主導畫面還是被畫面主導,音樂不存在自身獨立的意義,它的意義體現在音畫體系之中。

當歷史進入了20世紀90年代以後,音樂的網路傳播時代開始了。音樂的網路傳播,幾乎已將人類所有的音樂傳播形式“合成”在一起——樂譜、錄音唱片、電影、廣播、電視。但是,惟獨音樂的現場表演傳播、舞台表演傳播卻無可取代、無可顛覆、不會消失。這是為什麼呢?這是一個非常有意義的現象和非常有意義的話題。

從音樂傳播學的角度研究以上這些現象,具有學術的前沿性。我們從大量非物質文化遺產中的音樂文化品種里,能看到這種音樂的現場表演傳播、舞台表演傳播給人類音樂文化播下了藝術繁衍的種子。其後,隨著技術的發展,特別是到了19世紀末,一種大面積、大規模的“精確性”藝術複製時代開始了。音樂文化的“精確性”藝術複製,始於錄音技術發明,發展於廣播、電視的出現,興盛於當今的網路媒體時代。不管這種藝術複製創造了何等輝煌的經濟業績,積累了何等豐厚的社會財富,強化或挽回了多少文化和精神的話語權,但是,它畢竟處在音樂現實表演的對立面,與現實表演的音樂成了兩種本質不同的音樂文化。而在我們的非物質音樂文化遺產中,音樂的現場表演傳播、舞台表演傳播所播下的“種子”,卻在頑強地進行生命的繁殖、發展與成長。

在研究這兩種本質不同的文化,從媒介的角度分析、比較這兩種文化的“異中之同”或“同中之異”的過程中,在這些“同”和“異”的本質追尋中,我們將會深入地認識音樂這種社會文化現象在傳播的實踐中怎樣發展,怎樣變異,怎樣分流。

音樂美學

在音樂傳播技術的發展過程中,錄音技術這把“雙刃劍”,已引發法蘭克福學派內部的爭論。法蘭克福學派代表人物阿多諾與本雅明之爭,本質上是藝術機械複製給藝術發展帶來進步還是倒退之爭。兩方各執一端的言辭,涉及藝術現象是藝術“自律”還是商業“他律”的問題。

而今天,當我們從音樂傳播學的角度,思考音樂傳播媒介,思考錄音技術時,許多過去的音樂美學問題又重新在我們面前出現。比如,音樂作品的存在方式問題。

波蘭哲學家、美學家羅曼·茵加爾登(1893—1970)在他的《音樂作品及其本體問題》中認為,“不是每一部音樂作品都是記錄下來的”,如民歌和某些即興演奏的作品就未經樂譜記錄;“同一部作品可用各種總譜(樂譜)體系記錄下來”;“當我們聽到……音樂作品時,總譜則完全留在音樂作品之外……總譜……甚至也不加入音樂作品的組成”;羅曼·茵加爾登的結論是:“總譜……不同於音樂作品。”[9]我們則認為,總譜肯定不同於音樂作品,也當然不是音樂作品。過去,人們都犯了這個習以為常的、可以理解的錯誤,認為樂譜就是音樂作品。那么總譜(樂譜)是什麼呢?茵加爾登並沒有回答。但是,他卻說:“總譜之所以創造出來,是為了大量不同的人能夠藉助於它來演奏同一部音樂作品。”[10]茵加爾登雖然沒有站在音樂傳播學的視角看待音樂樂譜的本質,但是從他的這段言論中,無疑能解讀出這樣的含義:總譜,就是一個重要的音樂傳播媒介。

今後,由於有了這個“樂譜即媒介”的音樂傳播媒介觀,可能很多問題都能順理成章地得到解決。

在中國古代音樂美學遺產《杏莊太音補遺·序》中,我們能見到比茵加爾登更早的論述:

或曰:“八音協而神人和,五聲具而鬼神上下,其道微矣。譜跡而粗,不足以該道之妙。今之按譜而為琴者率泥其跡而莫詣其神,攻其聲而莫極其趣,而琴之道殆荒矣。”無似曰:“不然。譜,載音之具,微是則無所法。在善學者以跡會神,以聲致趣,求之於法內,得之於法外。極其妙則為游魚出聽,為六馬仰秣,為匏巴,為伯牙矣。神而明之,存乎其人也,安恤其譜之有無哉!先賢有言曰:‘大匠與人以規矩,不能使人巧。’茲刻也,固初學之師,大匠之規矩也。惟青於藍者得之。”[11]

因此,用音樂傳播學的觀點,可以肯定地說,音樂傳播媒介——樂譜,不是音樂作品。因為樂譜是用視覺的符號,記錄作曲家觀念中的音高邏輯走向(如五線譜、簡譜),或用詳細的文字記錄琴曲的演奏手法,如左右手的指法、弦序、徽位等,來還原古代琴家觀念中的音高邏輯走向的(如原件收藏於日本的《碣石調·幽蘭》文字譜)。[12]

這樣一來,一個新的、有趣的問題又提出來了:既然作為一種音樂視覺符號的樂譜不是音樂作品,只是音樂傳播媒介,那么,19世紀末錄音技術出現後,其後的唱片製品,比如貝多芬的《愛格蒙特序曲》唱片,它是不是貝多芬的音樂作品呢?

唱片是一種新的音樂傳播媒介,其實質是用摹擬錄製的實際音樂音響,替代音樂廳的現場演出音響,以此來進行傳播。因此,唱片通過留聲機或以後的各種播放還原設備釋放出的音響,其實也是一種符號,一種音樂作品的聽覺符號。

在這種唱片音樂——音樂作品的聽覺符號中,很多現場演出的精細的東西、主體性的東西(如人氣、情緒、與音響同步的空間表演等)沒有了。

順著這條思路,既然音樂傳播媒介不是音樂作品,唱片不是音樂作品,那么,音樂作品到底是什麼呢?這個問題的提出,其實就是音樂美學中音樂作品存在方式的問題,與存在方式相關聯,音樂作品的本質特性問題也將重新提出。這樣一來,我們在前面“音樂的大眾傳媒領域”所指出的問題——音樂傳播媒介發展到今天,“惟獨音樂的現場表演傳播、舞台表演傳播卻無可取代、無可顛覆、不會消失。這是為什麼呢”——將會具有深刻的理論與現實意義。

以上這些問題的提出,將會從音樂傳播學的角度,開拓出音樂學研究的嶄新空間。

音樂編輯

編輯,與中國古代“編纂”、“編撰”、“編修”等詞意義相近,是一種把眾多文本材料蒐集起來予以整理加工,並形成新的文本,記錄於傳播載體的工作活動方式。隨著人類社會的發展、傳播內容的增加,除文字元號外,聲頻信號、視頻信號、圖像信號等相繼進入了傳播領域。這樣,編輯活動的內涵擴大了。按當代編輯學的分類,編輯可分為印刷媒體(或平面媒體)編輯(圖書編輯、期刊編輯、報紙編輯)、電子媒體編輯(無線電廣播、電視編輯及其他電子出版物編輯)和網路媒體編輯等。

在音樂傳播鏈條中,音樂編輯活動橫跨於各類媒體之中。按照傳播學經驗學派的框架,音樂編輯可以與盧因的“守門人”理論(或“把關人”理論)、李普曼的“探照燈”理論對應。但是,在音樂傳播學中,我們所關注的、帶創新點的視角,卻是在整個音樂傳播歷史中音樂編輯從胚胎、萌芽,發展到今天的音樂文化產業創意的過程。這條歷史的主線,是音樂傳播研究的主體內容之一。

在音樂文化發展史和音樂傳播史中,人的音樂編輯行為,依附著人的音樂傳播行為。在音樂編輯的思維發展過程中,從懵懂、盲目,到理性與冷靜,音樂編輯思維總是與音樂傳播價值、音樂文化價值和音樂產業價值的發展緊密相連。在這樣一個意義上,音樂傳播鏈條上的音樂編輯環節,是一個時代、一種社會條件下受政治文化、經濟文化、宗教文化、軍事文化、大眾文化等方面綜合制約的環節。

從文化理性和價值理性出發,將會發現音樂編輯行為在音樂傳播鏈條上的目的、意義、手段和價值。

音樂文化產業

音樂文化產業在當代,本質是由強勁的、不同性質的兩翼主體支撐的。

其一,音樂傳播媒介產業。包括音樂報刊產業、樂譜產業、唱片產業、廣播產業、電影產業、電視產業、音樂網路產業、音樂文化的物資技術基礎等。

其二,音樂表演產業。廣義的音樂表演產業,包括各種風格、體裁、類型的音樂舞台表演、戲劇戲曲表演和其他民間音樂表演。

人類的音樂歷史長河,從涓涓細流開始,已流到了今天的波瀾壯闊、水天一際之勢。早在那涓涓細流的時刻,我們就看到音樂傳播活動的開始。在這最簡單、純樸的音樂傳播鏈上,開始出現了音樂交換和商品性的萌芽。但是,這種交換是隨意的、個體的、零散的和緩慢的。在錄音技術發明之前,歐洲的樂譜印刷商、音樂演出商把音樂的商品化進程推進了一大步,但並沒有形成產業化的規模,因為他們沒有根本地控制音樂作品的生產。只有當錄音技術發明、唱片出現後(音樂的大規模複製),音樂產業化系統才逐步形成。音樂的產業化發展,建立在音樂傳播鏈條之上;特別是當代傳媒技術的發展,使音樂文化的產業運作和大眾傳媒緊密地咬合在一起,由此形成了一個龐大而複雜的文化體系。在這個體系的台前,是藝術和社會文化價值;而在這個體系的台後,是技術、商業價值和利潤。這樣一來,音樂傳播學對音樂文化產業的研究,就具有濃郁的音樂文化特色和傳媒特色。在這種特色中,也會體現出價值理性的滲透。

音樂智慧財產權

從理論上講,音樂文化產業的運轉,是在智慧財產權嚴格制約下的運轉。更具體地說,是在音樂著作權和相關許可權制約下的運轉;更形象地說,是當人們在音樂傳播鏈條上有所作為時,在必須遵守的準則和規則下的運轉。這個準則和規則,就是著作權法。因為,當社會對音樂文化的需求量越來越大,對音樂文化產品質量的要求也越來越高時,音樂傳播活動也就會越來越豐富,也就會形成多種多樣的音樂文化產業群、多種多樣的人的價值和利益所在。當這些價值和利益受到磨損和衝擊,就會產生矛盾和糾紛。為了使音樂產業群轉動得更加流暢、更加規範和高效率,我們就必須防止環節之間的摩擦、糾紛和扯皮。音樂傳播學對音樂傳播活動中人的行為規範的研究,具有很明顯的現實意義。

在音樂傳播的歷史發展中,在音樂傳播媒介的歷史發展中,總會有多種多樣的價值、利益受到磨損與衝擊,發生各種矛盾、糾紛。其中有一個很重要的歷史原因和歷史責任,就是“規範”滯後於音樂傳播媒介的發展,由此,導致了處於新媒介環境中的當事人對“規範”的誤讀,這就形成了相應的矛盾。研究著作權“法規”與音樂傳播媒介在歷史上的“同步”與“非同步”現象,是在音樂的智慧財產權領域中進行音樂傳播研究的有趣而富有現實意義的課題。

音樂客群

音樂傳播學對音樂客群的研究,第一,是將其放在一條發展的、變化的、歷史的音樂傳播鏈上的研究。這樣,我們將會關注到不同歷史時期音樂客群在接受音樂傳播時的不同狀態和不同特點。歷史地觀察,概略地說,音樂傳播活動與音樂客群這兩大範疇,出現著“參與——分離——回歸”的模式。深刻地分析這種模式,是在傳統音樂史學、民族音樂學和音樂社會學基礎上的新的探索。

第二,今天,這種“回歸”,在音樂客群的冬粉群體中表現得尤為明顯和突出。冬粉們作為“盜獵者”(詹金斯語),自己即在解讀、創編音樂文化並制約傳媒音樂文化的走向。詹金斯認為,生產者和消費者、觀眾和參與者、商業運營和家庭手工製造之間的界限消失了或模糊了,冬粉成為了一個顛覆全球文化的社會網路。“粉都(fandom,即冬粉群體——筆者注)成了一個參與性文化,這種文化將媒介消費的經驗轉化為新文本、乃至新文化和新社群的生產。”“冬粉不光擁有從大眾文化攫取、借用的殘留物(remnants),還擁有一個用媒介提供的符號性原材料打造的自己的文化。”[13]

當代音樂冬粉的這種“參與”,就是早期原始音樂文化在當代傳媒技術下的一種“回歸”、一種映射、一種本質。當代的音樂冬粉文化現象,源於當代多種媒介的音樂傳播,紮根於音樂文化產業的消費群體,影響於音樂傳播鏈條的各種環節。與此同時,冬粉群體創造了音樂文化產業的價值,也帶動了其他經濟的發展而形成了自身的“冬粉經濟鏈”。“冬粉”,在音樂傳播研究中,成為一個極具前沿性的討論話題。

音樂批評

所謂批評,是對事物進行評論、評判,對相關事物加以分析比較,評定其是、非、優、劣,並對事物的缺點和錯誤提出批評者的意見。今天我們面對的音樂批評,也就是人們對音樂文化事物,或創作、或表演、或巨觀的文化現象,進行是、非、優、劣的評判,以促進社會音樂文化的健康有序發展的活動。

音樂批評活動與社會音樂傳播活動有著天然的聯繫。在最基本的音樂傳播模式中,音樂傳播者和音樂客群的關係猶如兩個圓相交。這兩個圓相交的現象標誌著傳、受雙方的雙向信息交流。

音樂傳播者以音樂唱奏表演的形式將音樂傳遞給音樂客群,而音樂聽眾又以接受音樂信息後的情感、情緒反應以多種信息形態直接或間接地反饋回傳播者那裡。這種正向傳播與反向傳播(反饋)的雙向信息交流是音樂傳播的本質,也是音樂傳播現象所遵循的客觀規律。

音樂傳播是一種互為逆向的雙向傳播。正向傳播的是音樂,反向傳播的是與音樂相關的其他信息——人們接受了音樂以後的情感、情緒反應或以語言的形式表達出的這種反應。這些信息解除了傳播者發出信息後出現的“疑惑和不安”,這種信息的“倒流”,促進了音樂傳播者對客群接受音樂後的反應的了解。在這裡,反饋是受傳者向傳播者發出的傳播信息,其功能是讓傳播者確認、肯定、否定或修正其傳播行為。

音樂批評活動分感性階段和理性階段。

以上,我們討論了音樂傳播學或音樂傳播研究可能涉及的領域,由此可見,音樂傳播研究所指,極其寬廣與前沿。

下面,我們可進一步討論思考音樂傳播學與傳播學、音樂學的關係。

關係學科

與傳播學

有一個流行的觀點或流行的思維方式:大凡提到音樂傳播學,我們就立刻注意到了傳播學,西方傳播學中的人物、論著、論點、觀點、概念、模式也就可能成為了音樂傳播研究的唯一理論依據和理論資源。由此,音樂傳播研究的出發點、展開面和歸宿點總是離不開上世紀西方傳播學的影子。

對象不同、領域不同,我們就不能用原有的對象、領域得出的結論,來解釋新的對象與領域。西方傳播學,它們是以上世紀的新聞和為新聞服務的大眾傳媒作為背景與對象,由此而上升、抽象出來的理論,它絕不能機械地搬運到當代的、音樂文化和娛樂文化的傳播研究中。更何況,傳播學中歐洲批判學派的出現,本身就對經驗學派傳播學在方法、動機上提出置疑。國內有學者也指出,西方傳播學者在研究中存在著明顯的局限性。

比如,“他們不適當地把傳播放到人類第一等重要的地位去認識,從而排斥了人類的生產能力這一主要標誌;他們把傳播行為的發生和發展分別歸之於人的本能和科學技術的進步,而不把他們和社會生產方式聯繫起來予以考察;在研究傳播事業的社會控制時,又往往不能徹底揭示社會內部的深刻矛盾等等。”[14]

因此,音樂傳播學和傳播學是各自的兩個獨立的學科。

當然,正如筆者本節開頭所強調,從另一方面看,西方上世紀的傳播學,理所當然地應成為音樂傳播學研究者的知識基礎和觀念基礎。不熟悉傳播學理論、不了解傳播學理論,是不能很好地進行音樂傳播學研究的。對傳播學的熟悉和了解,可以使我們的音樂傳播學研究,開拓新的領域,催生新的創見,走向新的前沿。

與音樂學

音樂學是音樂文化系統中最根本的基礎理論學科,是人們對音樂文化現象各個側面、各個階段的不同思考和認識。當這種思考、認識的成果到了一定積累的時候,這個學科也就成立起來了。早從歐洲的古希臘時期和中國先秦時期起,人們就從不同的側面思考音樂文化現象,從而逐步形成了一個較為龐大的音樂學學科群,如音樂美學、音樂社會學、音樂心理學、民族音樂學、比較音樂學、音樂教育學、音樂治療學、音樂史學、音樂考古學、音樂形態學、律學、音樂聲學、音樂創作研究、音樂表演研究、音樂欣賞與音樂評論等。這些音樂學下屬學科的形成與出現,是隨著歷史的推進、科學技術的發展、人們思想認識的發展而逐步疊加的。

音樂傳播學是在音樂學發展過程中,在當代音樂傳播媒介迅速發展的前提條件下出現的。在當代,音樂文化的內涵、品質、數量、質量和社會音樂價值觀、審美觀與傳統相比,已經發生了劇烈的變化。在此,人們模糊地認識到,發生這一切變化的根本原因,也許是音樂傳播媒介的出現、切入、干預和壟斷,也許是人們對藝術、技術複製的強烈依賴。為此,人們不得不反思音樂現實存在的根本條件是什麼,不得不反思這個根本條件的物質基礎是什麼,不得不反思這個物質基礎與人的關係是什麼。這樣,音樂傳播學出現的思想基礎和技術基礎也就逐漸形成了。音樂傳播學,將要接觸音樂傳播媒介自身的特點極其發展;將要接觸音樂傳播現象中媒介所導演出的新型時空關係;將要接觸音樂傳播媒介與音樂生產者、音樂消費者的多種互動關係;將要接觸音樂傳播媒介與音樂作品、音樂表演的互動關係……

由此可見,音樂傳播學是音樂學中人們研究音樂文化現象的又一個新的側面,它不是研究音樂與意識形態的關係(如音樂美學、音樂史學、音樂心理學、音樂教育學),不是研究音樂與社會的關係(如音樂社會學、民族音樂學),不是研究音樂的物質材料特點(如音樂聲學、律學、樂器學),不是研究音樂形態及其構成(如旋律學、和聲學、對位法、曲式學等作曲技術理論)。這個新側面就是音樂的傳播:人的音樂傳播活動、人的音樂傳播行為以及這些活動和行為的內在運行機制。因此,音樂傳播學研究音樂傳播現象的本質及其規律。

音樂傳播學是音樂學在當代深化發展條件下出現的一個新興子學科,發展的子學科,前沿的子學科。音樂傳播學絕不是孤立、游離於音樂學之外的學科,它除體現出明顯的傳播、傳媒特色之外,也明顯地體現出音樂學特色。在研究方法、研究對象上都與傳統的音樂學有著一脈相承的聯繫,並吸取傳統的音樂史論研究中豐富的理論資源與成果。

前面指出音樂傳播研究起碼所涉及到的九個領域,已經體現出音樂傳播學將充分地利用音樂學各學科的研究成果、研究資源以及周邊人文學科的相關理論。同時,音樂傳播學所研究、涉及的問題,可能將對傳統音樂美學、民族音樂學中的某些論點提出新的討論、新的解釋。

音樂傳播學,是一門專門研究音樂文化體系中音樂傳播現象的學科。音樂傳播現象,則是由音樂表演者、創作者、音樂客群、音樂傳播媒介、音樂傳播媒介操作者等有機組合的一個音樂傳播體系及其運轉的現象,在運轉中實現了音樂的現實存在、功能和音樂的多種價值。音樂傳播學將以音樂傳播媒介發展為軸心(零媒介→多種媒介),解析、透視、深究音樂傳播體系及其運轉,進一步發現音樂文化現象發展的本質和規律。同時,因為音樂傳播現象是一個歷史發展的現象,音樂傳播體系也是一個歷史發展的體系,音樂傳播媒介更是一個歷史發展的媒介,因此,基於歷史發展觀,我們必然要將較多的學術、技術領域納入音樂傳播學的視野,從而給我們帶來新的認識空間、新的思想啟發並形成新的知識體系。

四、國外的音樂傳播研究動向

在音樂傳播研究領域,中國與西方是同時起步。這可能是基於經濟發展的全球化、通訊技術發展的全球化和中西方傳播媒介發展的同步。然而,如果從中國“音樂傳播學”命題提出的20世紀80年代開始,直到90年代出現的一系列涉及音樂傳播的文論起算的話,[15]中國音樂傳播學研究起步則可能更早一些。

20世紀90年代以來,西方一些權威的出版社開始關注音樂學中的新的學科方向。其中,最重要的是對音樂文化中音樂傳播現象的多層面思考。為此已經出版了一系列的學術討論專著、文集。這些學術文論有力地推動了音樂傳播新學科的建設和發展。如:

尼古拉斯·庫克(Nicholas Cook)著的《分析音樂的多媒體》(Analysing musical multimedia,克拉倫登出版社,英國牛津;牛津大學出版社,紐約,1998年);

克里斯·理察(Chris Richards)著的《青少年精神:媒體教育中的音樂和身份》(Teen spirits:musicand identity in media education,UCL出版社,倫敦,1998年);

羅伯特·阿爾布萊切特(Robert Albrecht)著的《繆斯的媒介:音樂的傳播方式、媒體和文化變遷》(Mediating the muse:a communications approach to music media, and culturalchange,漢普頓出版社,新澤西,2004年);

多蘿茜·邁爾、雷曼德·麥當勞、大衛·J·哈格里夫斯(Dorothy Miell, RaymondMacDonald, David J. Hargreaves)共同主編的《音樂傳播》(Musicalcommunication,牛津大學出版社,紐約,2005年);

肯頓·奧哈拉和貝利·布朗(Kenton O'Hara and Barry Brown)共同主編的《共同消費音樂:音樂消費技術中的社會和協作因素》(Consumingmusic together : social and collaborative aspects of musicconsumptiontechnologies,斯普林格出版社,荷蘭,2006年);

羅伯特·米克里茨(Robert Miklitsch)著的《再論阿多諾:批評理論、流行文化、聲像媒體》(Rollover Adorno: critical theory, popular culture,audiovisual media,紐約州立大學出版社,2006年);

麥可·D·艾爾斯主編的《賽博的聲音:視覺音樂文化論文集》(PeterLang, Cybersounds: essays on virtual music culture,紐約,2006年);

希拉·維特利、安迪·貝內特和斯坦·霍金斯(Sheila Whiteley,Andy Bennett andStan Hawkins)共同主編的《音樂、空間和場域:流行音樂和文化身份》(Music, space and place : popular musicand cultural identity,阿什蓋特出版社,英國漢茲,2004年);

西蒙·弗里斯(Simon Frith)主編的《流行音樂:媒介和文化研究中的關鍵概念(第2集,搖滾樂的時代)》(Popular music: criticalconcepts inmedia and cultural studies. Volume II, The rock era,羅德里奇出版社,倫敦,2004年);

馬克斯·帕迪遜(Max Paddison)著的《阿多諾的音樂美學》(Adorno's aesthetics of music,劍橋大學出版社,紐約,1993年);

提亞·德諾拉(Tia DeNora)著的《阿多諾之後——音樂社會學再思考》(After Adorno : rethinking musicsociology,劍橋大學出版社,紐約,2003年);

提亞·德諾拉著的《貝多芬和天才的形成:維也納的音樂政策》(Beethoven and the construction ofgenius: musical politicsin Vienna, 1792-1803,加州大學出版社,伯克利,1995年)。

以上書目可清楚地窺視出國外新的音樂學研究動向。和傳統的音樂學研究方向相比較,它們已經給人帶來耳目一新之感,其研究對象和領域較為寬廣。其中《分析音樂的多媒體》(1998)、《青少年精神:媒體教育中的音樂和身份》(1998)、《繆斯的媒介:音樂的傳播方式、媒體和文化變遷》(2004)、《音樂傳播》(2004,文論集)、《共同消費音樂:音樂消費技術中的社會和協作因素》(2006)等,集中討論音樂的傳播媒介及其媒介本質,以及傳媒音樂引起的文化變遷等問題。有的書目介於音樂社會學與音樂傳播研究之間,如《阿多諾之後——音樂社會學再思考》,其中涉及媒介、複製和音樂文化產業。由牛津大學出版社2005年出版的《音樂傳播》文論集,書中刊發了世界多所大學學者們在音樂學新領域中的一些新思索。其中包括了對音樂傳播的一般性介紹以及音樂傳播在具體的音樂行為中的表現形式,如音樂劇、兒童音樂的樂譜創作、音樂記譜、音樂治療中的音樂傳播價值、音樂表演中的身體語言、歌唱活動的傳播形式、音樂教育中的音樂傳播、電影音樂傳播、音樂傳播與商業活動等。

在這些文論中,國外學者們在現實中發掘多種觀察研究對象。在音樂的表演、商業、教育、代際、音樂形態、音樂心理等多種環節,均能以音樂傳播為思考中心,找到恰當的研究點。這些在傳統音樂學研究中是不可能做到的。而這些也正是當代音樂學理論緊密聯繫實際的有效渠道。如英國學者安德瑞C·諾斯和大衛·哈格里弗斯的論文《商業環境下的音樂傳播》(Musical communication incommercial contexts),全文以商業行銷性音樂(在電梯、商店、餐廳等公共場所內,供應方主動向人們提供的音樂,也就是公共場所內的背景音樂)為線索,從背景音樂對消費行為的影響、音樂與商業環境的匹配性、音樂與時間感知的關係、工作場所和結論五個方面對背景音樂進行了細緻、具體的研究,進而分析背景音樂對消費者消費行為以及雇員工作表現的影響,剖析商業環境下的音樂傳播問題,同時在某種程度上為商家制定相關的音樂行銷策略提供了依據。

[1]見曾遂今《音樂作品存在方式、音樂表演空間與舞台:音樂傳播媒介的廣義解讀》,載《黃鐘》2011年第4期。“狹義的媒介現象”,是指只限於依靠“媒介”的音樂傳播。這種“媒介”,是狹義的音樂傳播媒介認識觀中的媒介。狹義的音樂傳播媒介認識觀,就是排除了音樂表演空間、音樂表演舞台來認識音樂傳播媒介。這些音樂傳播媒介是樂譜、唱片和電子媒介等。這種媒介觀的認識基礎,是基於對音樂作品認識的簡單化和片面化,是基於“音樂是時間藝術”的傳統觀念。人類錄音技術的出現和發展,強化和加深了這種認識的簡單化和片面化,也為“音樂是時間藝術”帶來了技術支持。

[2]引自王文章主編《非物質文化遺產概論》,文化藝術出版社2006年版,第52-53頁。

[3]資料來源於“中文百科”。

[4]引自苑麗、顧軍著《非物質文化遺產學》“附錄”,高等教育出版社2009年版。

[5]見馮光鈺《傳播學與中國少數民族音樂研究》,載《音樂傳播》2009年第2期。

[6]聲樂,我們可以將其看作一種特殊“樂器”形成的音樂。人體器官雖然不可修整、不可移動、不可扭曲,但我們可以在科學的認識、科學的訓練、科學的感覺融合中,充分駕馭人的聲帶和人的體內腔體,形成美妙的、音色各異的聲樂。

[7]《神話與史詩》(Mytheset epopees,1968),轉引自[法]賈克·阿達利著《噪音:音樂的政治經濟學》,宋素鳳等譯,上海人民出版社2000年版。

[8]見[法]賈克·阿達利著《噪音:音樂的政治經濟學》,宋素鳳等譯,上海人民出版社2000年版,

第127頁。

[9][波]羅曼·茵加爾登著《音樂作品及其本體問題》,自楊洸譯稿,轉引自蔡仲德著《音樂與文化的人本主義思考》,廣東人民出版社1999年版,第193頁。

[10]轉引自蔡仲德著《音樂與文化的人本主義思考》,廣東人民出版社1999年版,第194頁。

[11]轉引自蔡仲德著《音樂與文化的人本主義思考》,廣東人民出版社1999年版,第194頁。

[12]章華英著《古琴》,“人類口頭與非物質文化遺產叢書”,浙江人民出版社2005年版,第33頁。

[13][美]亨利·詹金斯著《文本盜獵者:電視冬粉與參與性文化》,轉引自陶東風主編《冬粉文化讀本》,北京大學出版社2009年版,第54頁。

[14]作者系熊澄宇、李峰,見“中文百科”。

[15]馮光鈺:《中國音樂傳播學:與改革開放同行》,《音樂傳播》2009年第1期。