所謂電結晶過程就是指從陽離子在陰極放電出現自由原子形成結晶核,到構成晶體並在陰極表面形成金屬層為止的全過程。

基本介紹

- 中文名:電結晶

- 外文名:electrocrystallization

- 拼音:diàn jié jīng

- 別稱:電沉積

- 主要形態:層狀、稜錐狀、塊狀等

- 套用學科:冶金術語

概述,電結晶過程,晶面的生長過程,晶核的發生,影響電積層結構的因素,主要形態,電鍍液的組成,

概述

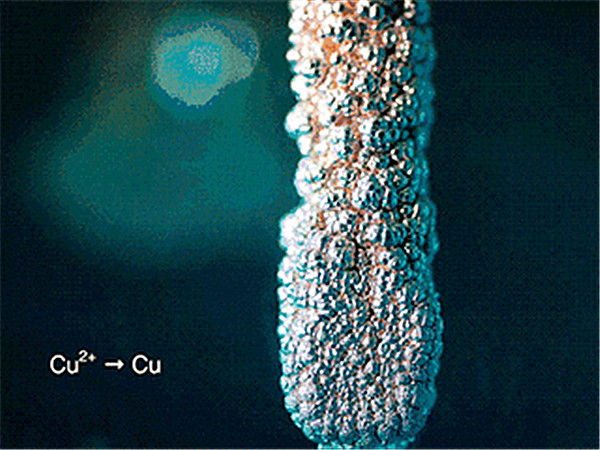

銅陰極沉積物結晶顆粒的大小和晶體之間聯繫的緊密程度,對陰極銅質量影響甚大。當結晶顆粒粗大時,晶體之間的聯繫鬆弛,間隙較大,在這些間隙里容易機械的粘附某些雜質,致使陰極銅的雜質含量增高。相反,顆粒細小而緻密的沉積構造,就可以避免雜質的機械污染。

所謂電結晶過程就是指從陽離子在陰極放電出現自由原子形成結晶核,到構成晶體並在陰極表面形成金屬層為止的全過程。通常把電結晶過程看作是由幾個獨立階段構成的。從立體晶核的形成開始,晶核的生長是以一定速度進行的,並且沿著金屬薄層的每一面周期性的產生和傳遞來完成,隨著新的(平面的)晶核的形成,在界面上形成了金屬層。

陰極極化作用直接影響著沉積物的結晶組織。即欲使結晶核心形成,必須要消耗附加能。也就是說,只有在較高的陰極極化作用下進行電解時,使晶核的生成速度大於晶核的成長速度,才能促使生成細小結晶的金屬沉積層;反之,在不大的陰極極化作用下電解時,結晶核心形成的速度便降低,因而所獲得的沉積層較粗,甚至出現異形結晶;但若陰極極化過大,使晶核生成速度過快,來不及成長為晶體,結果得到的是非晶體的粗疏的海綿物。

電結晶過程

金屬離子在陰極上的電積與電結晶過程是緊密相聯的,而電結晶又是一個相當複雜的過程,即使在最簡單的情況下,例如生成的電積面只是原有晶面的繼續發展,這一過程也至少是由放電及結晶兩個過程所組成。實際電沉積過程往往還涉及新晶粒的生成問題,因此情況還要複雜一些。影響晶面和晶核生長速度的因素很多,如溫瘦,電流密度、電極電位、電解液組威(絡合劑、陰離子、有機添加劑等)等等都是,它們對電積物的結構、密緻程度等都有很大的影響。這裡我們主要介紹兩方面的內容:討論原有晶面的繼續生長過程以及新晶粒的生長條件。

晶面的生長過程

眾所周知,即使在理想晶體的表面上各點也是不等位的,因而電結晶過程只能在析出能量較低的少數私生長點’’或“生成線”上進行。

根據這樣的晶面生長模型就有兩種可能的機理: ’

①放電過程在“生長點"上發生。此時放電的金屬原子即行排列在金屬晶格上。按此機理,放電過程與結晶步驟是同一的。

②放電過程是在晶面上任何地點上發生,而形成晶面上的“吸附原子’’,然後這些吸附原子通過表面擴散作用移到“生長點”上。

按照這種機構放電過程與結晶過程是分別進行的。

對於第②種機理,若吸附原子向“生長點"擴散為一控制性步驟時,則在陰極設化時就會出現由於吸附原子表面濃度超過平衡時的數值,使電極極化,出現了“結晶超電壓"。

根據原子擴散原理,顯然只有由於生長點附近放電而形成的吸附原子才具有較大的機會能擴散到生長點上來實現結晶過程,這就造成電極上電流密度的分布不均勻。因此,對於某些金屬的電積過程,為生成完整的晶面, “結晶超電壓"是一種不利的因素。

但是,例如在  體系中的情況正好與上述情況相反,在鉛電極上因通過外電流而生成的吸附原子以很快的速度達到生長點而實現結晶過程。這時吸附原子的表面濃度與平衡數值比較不會有多大改變,此時外電流的分布也是比較均勻的。這種吸附原子與晶格原子之間存在快速交換對生成完善的晶面是有利的。在實踐中觀察到鉛電極表面具有“自動平滑化”的能力,可能與此有關。

體系中的情況正好與上述情況相反,在鉛電極上因通過外電流而生成的吸附原子以很快的速度達到生長點而實現結晶過程。這時吸附原子的表面濃度與平衡數值比較不會有多大改變,此時外電流的分布也是比較均勻的。這種吸附原子與晶格原子之間存在快速交換對生成完善的晶面是有利的。在實踐中觀察到鉛電極表面具有“自動平滑化”的能力,可能與此有關。

上述是按理想晶面生長的情況,而實際晶面情況可能有所不同。例如,在理想晶體生長過程中,每當一層晶面長滿而必須開始另一層時需要先產生能量較高的二度晶核,為此應出現周期性超電壓增大。但是,在實際晶體生成時卻完全觀察不到這種現象。看來主要的區別在於實際晶體中總是存在大量的位錯。如果晶面沿著這些位錯生長,特別是螺旋位錯生長,就不需要建立新晶面。

晶核的發生

金屬離子在電極上還原時不但可能引起原有晶面的生長,還可以生成新的晶粒。如果電結晶過程主要按前一種機理進行,則生成的電積層是由粗大的、晶粒所組成。如果電結晶過程中能大量生成新的晶粒,由於每一晶粒的幾何尺寸是比較小的,這時電沉積層往往就比較密緻。由此可見,新晶粒的生成速咬是決定電沉積層結構的重要因素之一。

我們知道,自飽和溶液中生成新的晶粒或是自飽和蒸氣中凝結而得到新的液滴都不能在平衡狀態下實現,而是需要一定的“過飽和度’’(偏離平衡)才能以可察覺的速度進行。在電結晶過程中為了要生成新的晶粒也需要一定的相應於上述“過飽和度"的“超電壓”。

為什麼在新的獨立相生成時總要出現這種過飽和現象呢?

首先應當了解“偉相"(例如大的晶體)與“微相”(例如細小的晶體)有著不同的化學位;由於後者比前者有著更大的表面,因而每一克分子物質也就有著更大的表面能與總能量。由於這種能差別,微小的晶體具有較大的溶解度,微小的液滴具有較高的蒸氣壓,而由微晶組成的金屬電極也就具有較負的電極電位。在大晶體的飽和溶液中對微晶而言是不飽和的,因而它們也是不穩定;同樣在大晶體的平衡電極電位下微晶也是不穩定。不難理解,只有過飽和溶液中微晶才是穩定的;而且電位愈負,可以穩定存在的微晶的臨界尺寸也愈小。如果偶然生成的微晶沒有達到這種臨界尺寸,則這種微晶就會很快的再溶解,而極少有機會繼續長大。因此,對於結晶過程(或電結晶過程)而言,這種具有臨界尺寸的微晶就相當於“活化過渡狀態”,而形威這種大小微晶所需要的能量就相當於結晶過程的活化能。形成這種大“’微晶的速度也就是新晶粒的形成速度。在過飽和度較大的溶液中或是在較負的電極電位下,由於微晶的臨界尺寸較小,它們的形成功也較小,因此新晶粒的形成速度就要大一些。

對於在理想晶面上二度晶核的形成速度與超電壓間的關係為:

式中:a,b均為常數。由此可見,隨著超電壓卵的增大, 新晶核的形威速度將迅速增大。

綜上所述,如希望得到由數目較多的晶粒所組成的電沉積層(一般說來這種沉積層也是較緊密、細緻的)就必須增大電極的極化。及之,在平衡電位附近得到的電沉積層往往是由粗大的晶粒組成。

影響電積層結構的因素

增大電流密度,可以提高電極的極化,從而得到密緻的金屬電沉積物。在生產條件下為了強化生產過程,力求增加電流密度,不過必須受到某些條件限制。在高電流密度下,放電離子在陰極附近的濃度很稀薄,擴散不能保證供應,結果可使晶體向著此種離子濃度較大的液層方向生長,形成樹枝狀、放射狀等結晶。超過一定限度的電流密度,使得雜質和氫氣同時析出。氫離子的放電常常使陰極附近溶液的酸性減小,甚至成為鹼性,增加了形成金屬氫氧化物或鹼式鹽沉積的危險,這時得到的沉積物質量變壞。

為了增大極化,最好能設法減小電極反應本身的可逆性。在電鍍工業中大量使用各種含有絡合劑(特別是氰化物)的溶液來獲得性質優良的鍍層,就是符合這一原理。只有電極反應可逆性比較小的金屬(如 、

、 i等)才有可能自簡單溶液中以比較均勻、平滑的形式電積出來,但在這種情況下獲得的鍍層的質量比自絡合物溶液中獲得的終究還是要差一些。

i等)才有可能自簡單溶液中以比較均勻、平滑的形式電積出來,但在這種情況下獲得的鍍層的質量比自絡合物溶液中獲得的終究還是要差一些。

提高極化的另一個有效的方法是加入各種表面活性物質。在電結晶過程中這些物質的作用是多方面的,除了減小放電步驟的可逆性外,這些物質還可以吸附在原有晶面上,特別是生長點上,因而減慢了晶面生長速度。此外,由於表面吸附作用能減低表面能,加入表面活性物質可以降低微晶的形成功,這也是有利於新晶核的生成。但使用這種方法的缺點是電沉積層中往往因此而含有較多的有機夾雜物。

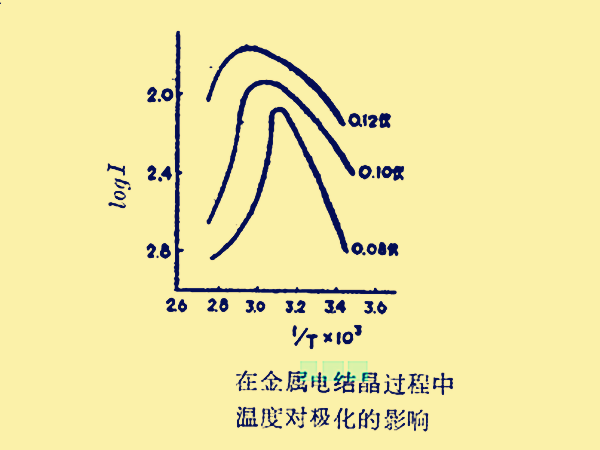

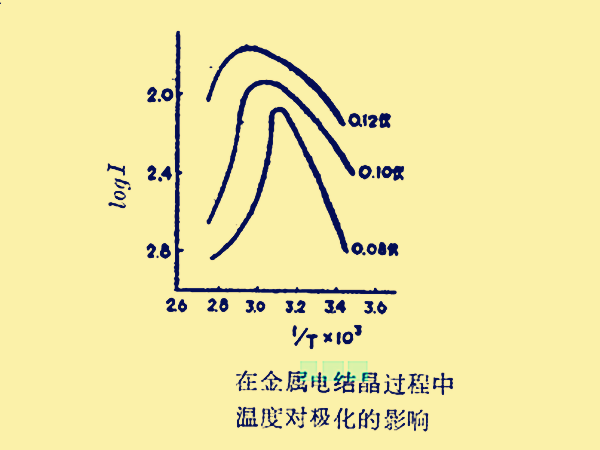

升高溫度對電沉積物結構的影響有兩個相反的作用,一方面它能促進擴散,因而能阻止在高電流密度下生成樹枝狀或海綿狀的沉積物,另方面能增大晶粒的成長速度而有利於析出大結晶的沉積物。其次,升高溫度能降低氫的超電壓,有利於氮的析出而使溶液的酸性減低,因而也就便於生成鹼式鹽沉澱。在適當溫度下,上述三個因素中第一-令因素常占優勢,能改善沉積物的質量,但在較高溫良時,相反質量變得較差。

溫度對極化亦即對電結晶的影響可以通過溫度與電流強度的對數的關係來表示。對電化學極化和濃差極化而言,從實驗中得知 成一直線關係。

成一直線關係。

但對於金屬的電結晶過程,它們間的關係不是直線,而是具有最高點的曲線,如圖右圖所示。曲線的最高點的溫度就相當於形成晶核速度最大時的溫度。

主要形態

在電結晶的早期研究工作中,非常注重描述晶體生長的各種形態,使用Nomarsky干涉相襯顯微鏡和偏振光測量技術,觀測到主要有以下幾種形態:

(1)層狀。層狀是電結晶生長的常見類型。層狀生長物具有平行於基體某一結晶軸的台階邊緣,層本身包含無數的微觀台階,晶面上的所有台階沿著同一方向擴展。層狀的形成是微觀台階聚攏作用的結果。層狀形態的台階平均高度達到50nm左右就可觀察到層狀結晶生長,有時每層還含有許多微觀台階。

(2)稜錐狀。電沉積層表面有時呈稜錐狀,常見的有三稜錐、四稜錐和六稜錐。稜錐狀是在螺旋位錯的基礎上,並考慮到晶體金屬的對稱性而得,稜錐的對稱性與基體的對稱性有關,錐面似乎不是由高指數晶面構成,而是由巨觀台階構成的,錐體的錐數不定。

(3)塊狀。如果基體的表面是低指數面,層狀生長相互交蓋便成為塊狀生長。然而塊狀生長更常被視為稜錐狀截去尖頂的產物,截頭可能是雜質吸附阻止晶體生長的結果,截頭稜錐向橫向生長也可發展成塊狀。

(4)屋脊狀。當溶液很純時,屋脊狀生長主要出現在(110)面上,如果溶液不純也可能出瑚在其他取向的晶面上。屋脊狀生長的形成機理有待進一步研究,不過有人認為屋脊狀生長是層狀生長的一種特殊形式。屋脊狀是在吸附雜質層存在的情況下,層狀過程中的中間類型,如果加入少量表面活性劑,屋脊狀可以在層狀結構的基底上發展起來。

(5)立方層狀。立方層狀是介於塊狀與層狀之間的一種結構。

(6)螺旋狀。在低指數面的單晶電極上偶然可以觀察到螺旋狀的生長形態。在銅和銀的電結晶情況下,只有當溶液的濃度很高時才能出現螺旋狀生長。此種生長對表面活性物質很敏感,採用方波脈衝電流可以增加螺旋生長出現的機率。螺旋狀是指頂部的螺旋形排布而言,它可以作為帶有分層的稜錐體出現,台階高度約為l0nm,台階間隔為1一l0nm,而且隨電流密度的減小而增大。

(7)晶須狀。晶須狀是一種長的線型單晶體,在晶鬚生長時,側向生長几乎完全受到抑制、故沒有側向分支現象。晶須在相當高的電流密度下,特別是當溶液中存在有機物的條件下容短形成。而且溶液中必須有雜質(添加劑)存在。

(8)枝晶狀。枝晶狀是一種針狀或樹枝狀結晶,是呈苔蘚狀或松樹葉狀的沉積物,其空間構型可能是二維的或三維的。枝晶實際上是單晶的構架,枝晶的主幹與枝權同晶格中的低指數晶向平行,主幹與枝權的夾角是固定的。它常常從低濃度的簡單金屬鹽和熔融鹽中得到,當電解液中有特性吸附的陰離子時,也容易獲得枝晶。枝晶凸出物的生長速度比電極表面其他位置的生長速度快得多,其基本原因是在枝晶頂端的周圍存在球面擴散場,而在電極表面的其他位置上是平面擴散的,前者的擴散流量比後者的大。枝晶頂端的曲率半徑越小,球面擴散流量越大,因此球面擴散有利於細小枝晶的生長。鉛的電沉積生長屬於枝晶生長,改變溶液濃度或液膜厚度,枝晶側枝的長短、粗細、大小亦發生變化,這主要取決於沉積體周圍金屬離子的數量和離子的傳輸速度。

不過,枝晶的頂端越細,表面能對電極反應速度的影響越大,故為了達到最大生長速度,移晶頂端的曲率半徑必須保持某一最佳值。

電鍍液的組成

工業上採用的大多數電解液是電解質水溶液為鍍液,也有用有機溶劑或熔鹽為電解質進行電鍍。周期表中大約有30多種金屬可從水溶液中電沉積,而Li, Na, K, Be, Mg, Ca則不能從水溶液中電沉積,而必須採用非水溶液或熔鹽。

一般電鍍液組成如下:

1)主鹽-即被沉積金屬的鹽;

2)被沉積金屬的絡合劑;

3)提高導電性的導電鹽;

4)加入穩定劑以防鹽的水解;

5)緩衝劑以穩定PH值;

6)改善鍍層物性的組分;

7)幫助陽極溶解的組分,主要是破壞“鈍化”,促進陽極溶解,維持金屬離子濃度相對穩定;

8)加入某些特殊添加劑,以達到某種目的:如光亮劑、整平劑、潤滑劑、應力消除劑、硬化劑等。

影響鍍層質量的主要因素有:

①電流密度。在低電流密度時,鍍層晶粒較大,反之則生成很多小晶粒,鍍層細密,但電流密度過大會出現枝狀晶體和氣孔。

②絡合作用。加入絡合劑,增大過電位使鍍層結晶緻密,而且光滑美觀。

③有機添加劑。由於有機活性物吸附作用(如硫脲,聚乙二醇)可使鍍層晶格緻密,色澤光亮;加入表面活性劑可以減少針孔和麻點,有的具有整平作用。

④PH值。PH值太大會引起沉澱,過小會使氫放出,引起氫脆,使鍍層質量下降。

幾種典型的電鍍過程:

(1)單金屬電鍍;

(2)合金電鍍;

(3)複合電鍍;

(4)熔鹽電鍍。