雍正安南勘界案是指發生於雍正二年(1724年)至雍正四年(1726年)中越兩國就邊界勘定問題引發的一場外交糾紛。

基本介紹

- 中文名:雍正安南勘界案

- 發生時間:雍正二年(1724年)

- 截止時間:至雍正四年(1726年)

- 國家:中越兩國

簡介,背景,劃界爭執,意外結局,資料注釋,

簡介

關於雍正年間中越勘界的問題,學界研究成果較為豐富(對清朝和安南在劃界問題上的劃界依據、原則及影響劃界的決定性因素等的探討)。史料彙編中稱此次勘界、劃界過程為“雍正安南勘界案”。

背景

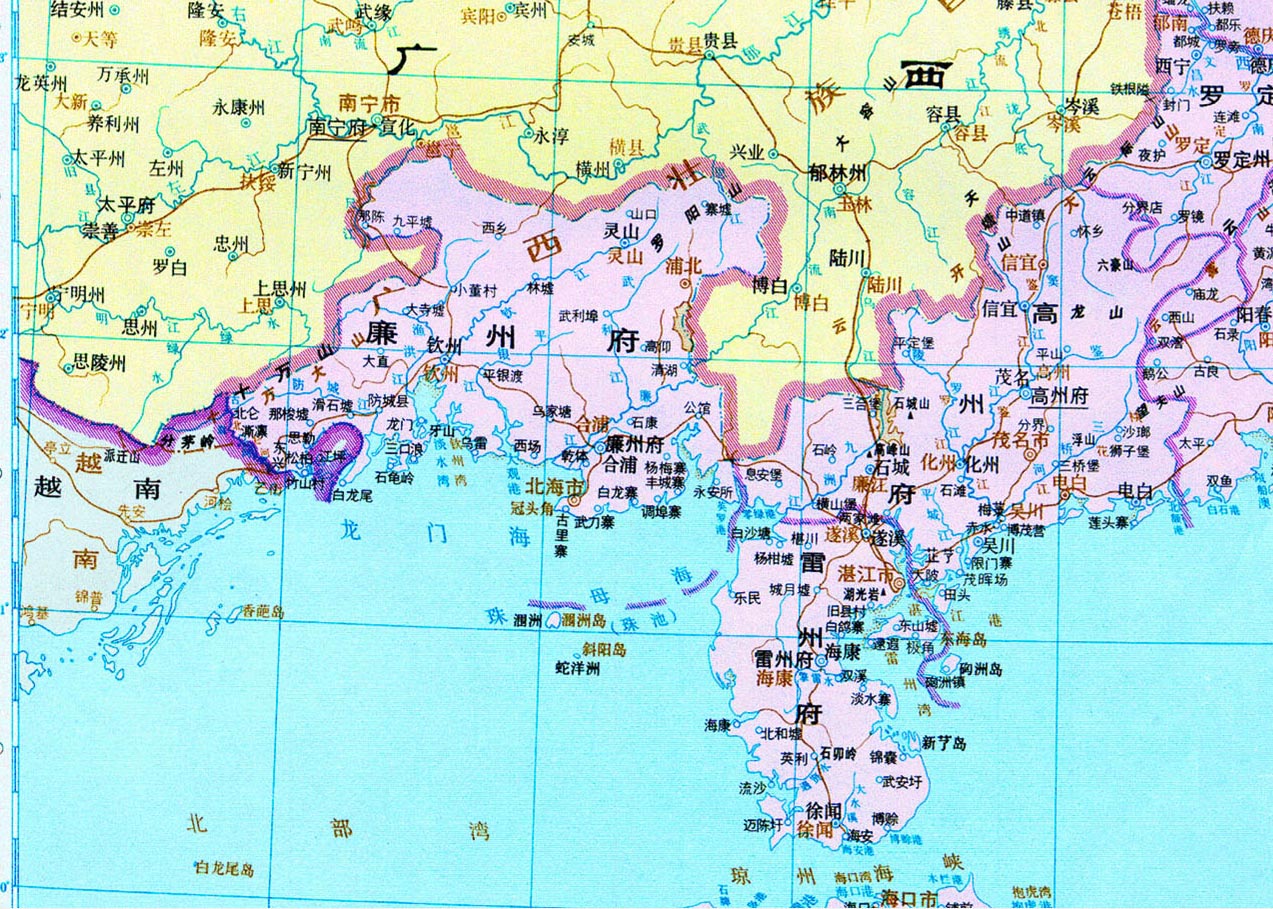

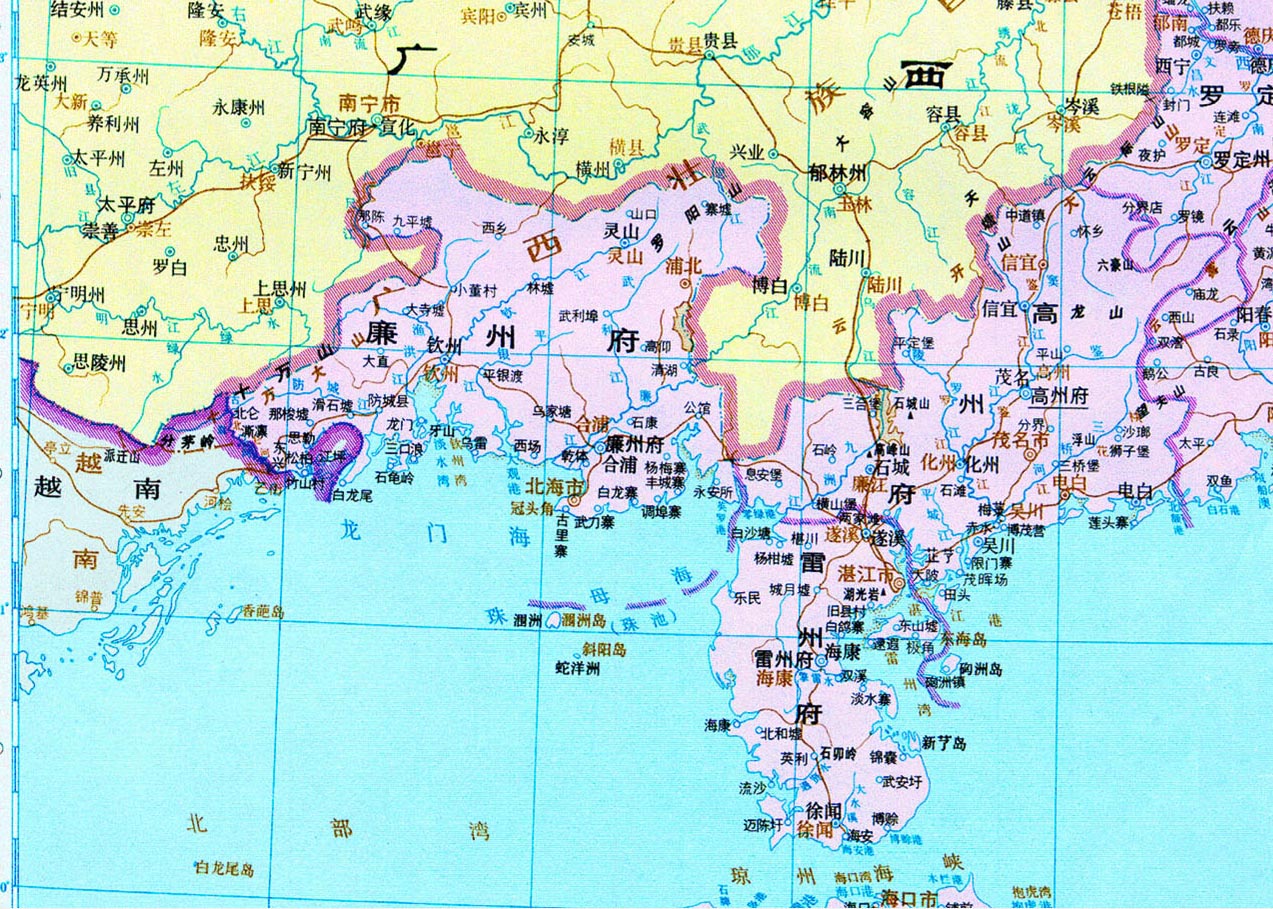

雍正二年(1724年)底,雲南因開採開化府逢春里都竜銅礦而清查地界,最初發現安南方面以小賭咒河混稱原來為界的賭咒河,侵占內地土地、人口。雲貴總督高其倬稱“疆境一百餘里內有六寨,人口田糧俱歸交趾,迄今四十餘年”,並陳述多年來地方隱匿不報的原因:“歷來知而不言者,因竜銅廠廣產銀、銅,內地及外彝俱往打礦,貨物易消,貿易者亦多。總兵設汛稽查,暗中抽私利,恐說出舊界則一經清查,此弊亦露。”高其倬派開化鎮總兵馮允中清查,雖“總兵閻光瑋尚阻撓隱蔽”,但最終還是查出“六寨舊納糧額及塘房舊址”,並“移咨安南國王”。⑤ 安南方面立刻做出反應,“交趾遣陪臣鄭鏡查界,帶兵數千紮營伊境”。⑥

雍正三年(1725)正月,高其倬在馮允中再次勘察後上奏稱:“(馮允中)親身踏量至都竜廠之對過鉛廠山下一百二十九里,又查出南狼、猛康、南丁等三十四寨亦皆系內地之寨,被交趾占去,不止馬都戛等六寨,據《開化府志》及土人之言,皆以此鉛廠下即系舊界內一小溪即賭咒河,但此溪甚小,不應與外國分界之處指如此小溪,且謂之河。復細查《雲南通志·圖考》內刊載開化二百四十里至交趾賭咒河為界,因細問土人過都竜廠一百餘里有一大河,今交趾人呼為安邊河,以道里計之正和一百四十里,此方是賭咒河,以此為界方始符合。”據此,高其倬認為“若以舊界,應將二百四十里之境徹底取回,交趾之都竜、南丹二廠皆在此內”,同時也認為交涉會有一定的難度,“交趾倚此二廠以為大利,必支吾抗拒,且必謂臣等圖其礦利捏辭陳奏”。⑦ 但雍正皇帝似乎對此興趣不大,並告誡高其倬說:“交趾舊界有遠近互異等情。朕思柔遠之道,分疆與睦鄰論,則睦鄰為美;畏威與懷德較,則懷德為上。據云,都龍、南丹等處在明季已為安南所有,是侵占非始於我朝也。安南自我朝以來,累世恭順,深屬可嘉,方當獎勵是務,寧與爭尺寸之地,況系明季久失之區乎?其地果有利耶,則天朝豈宜與小邦爭利!如無利耶,則又何必與之爭!朕居心惟大公至正為期,視中外皆赤子。且兩地接壤連境,最易生釁,尤須善處以綏懷之,非徒安彼民,正所以安吾民耳。即以小溪為界,庸何傷?貪利幸功之舉,皆不可為訓。悉朕此意,斟酌行之。”⑧

就在奏摺往復的過程中,高其倬在雍正皇帝還沒有批示的情況下,派馮允中率軍在斜路村之馬鞍山立碑、分界並派兵駐防。安南對此則以該國國王的名義上奏雍正皇帝,稱:“臣國渭川州向與雲南開化府接壤,以賭咒河為界。河之西歸開化府,河之東歸渭川州聚龍社,忽接雲貴總督移咨臣國:‘聚龍、斜路村等六寨皆系開化府,屬內地,向為都龍土目占侵,至今四十餘年,合行清立疆界。’臣已具文回復。隨有開化總鎮親來斜路村之馬鞍山,去賭咒河一百二十里就立界碑,設立房屋,分兵防守。臣備錄情由,謹具奏聞。”⑨ 針對這種情形,雍正皇帝諭旨:“覽王奏雲南省官員於斜路村等處立界碑、造兵防等語,此事王未奏之先雲南貴州總督高其倬方差員勘界之時即已摺奏矣!朕念安南累世恭順,王能恪繼職守,可嘉。且此地乃棄自明朝,安南之民住居既久,安土重遷,恐有流離之苦。朕心存柔遠,中外一視,甚不忍之,已視。批令其將斜路村等處人員撤回,別議立界之地,務期允當。諒茲時所批已到,必另有料理矣。王但自共厥職以綏爾民,靜候可也,這所奏懇恩情節知道了。”⑩

基於雍正皇帝諭旨,高其倬不得不放棄收回所有失地的想法,重新進行劃界。於是,清朝和安南的勘界案便發生了。

劃界爭執

高其倬撤回駐防斜路村的清軍,但又認為“自鉛廠山下小溪以內,土田又糧額可憑,疆界有塘基可據,失去僅四十餘年,彼處之人知之者多,應以小溪為界”,同時表示“仰體皇上至公至正,中外一視之聖心,安靜辦理”,不敢有“貪利幸功之念”,(11) 遂與安南方面重新進行勘界。雍正三年(1725)十一月高其倬“委廣南知府潘允敏前往開化會勘交界,並咨安南國王亦遣員定期會同查勘”,安南方面則是“國王已遣陪臣恭迎敬請諭旨到彼國,並遣陪臣胡丕績、武公宰前來會勘”。以後的勘界並不順利,在馬伯汛至鉛廠山下小河這四十里地方雙方存在爭議。

綜合分析已有的資料,高其倬提出以鉛廠山下小溪立界的依據有四:其一,實地勘察中所得實物證據,即“塘房舊址”;其二,文獻資料,即《開化府志》、《雲南通志》等志書,以及糧冊;其三,實地調查所得訪問資料,即“土人所言”、“彼處之人知之者”;其四,當地風俗,即“六寨之人現皆衣窄袖之衣”。(12) 安南方面對此並不認同,但也沒有提出反對的理由,僅僅堅稱“此地是伊國舊境”,(13) 不肯勘查立界。於是,雙方爭執不下。

雍正四年(1726)四月之後,雲南巡撫鄂爾泰接辦邊界事務,他也堅持以鉛廠山下小溪為界,並詳述其理由:“查滇南通志,開化府南二百四十里至賭咒河與交阯界,其地即今都龍關等處。前督臣高其倬於交趾分界一案議復舊疆,特奉恩命俯念安南國王累世恭順,且其地失在明朝,著別議立界,仰見聖度優容懷柔外藩至意,隨於雍正三年三月十一日委廣南知府潘允敏前往踏勘,安南亦遣土目武公宰等會同,自開花丈至鉛廠山溪流僅得一百二十九里,非其所謂賭咒河,彰彰明矣。但既奉有諭旨,又窺鉛廠山形勢,兩山高峙,中貫一溪,據險相守,中外截然。因議就近立界,不復深求。皆仰我皇上如天好生之仁,竊意安南聞之必感激涕零,輸誠恐後矣!不圖竟已奉旨撤回人員,即系畀予土地並鉛廠山內地而悉據之。查鉛廠山以內,舊有馬都戛、斜路村、布都阿、空白泥、牛呼黑、牛把黑等六寨俱隸開化,實征糧額,父老半能記憶,又其居民皆剃頭辮髮,不類交人,其為內地炳然可據。”(14)

鄂爾泰提出劃界的依據又增加了一條,即地理形勢:“鉛廠山形勢,兩山高峙,中貫一溪,據險相守,中外截然”。其餘則基本上沿襲高其倬的觀點,只是在風俗上又有所補充:“居民皆剃頭辮髮,不類交人”。對此,安南方面上奏雍正皇帝進行抗辯並陳述其理由。安南方面提出劃界的依據有二:其一,地理形勢,即“自賭咒河東三十里是鞍馬山即斜路村之馬鞍莊,又二十三里至叄土山是斜路村之扶釐莊,又自馬鞍山南經十里至鉛廠是斜路村之聚歌莊,又二十里為斜路村,又二十里為麻須村,又三十里為扶空村,又二十五里為扶尼村,又十里為爾呼村,山川條理,絡繹相連,若指諸掌”。但安南方面提出的地理形勢卻與清朝方面提出的地理形勢截然不同,僅僅是當時該地理區域內的狀況而已。其二,當地風俗,從衣著、裝飾打扮等方面認為此地風俗類安南國,當屬安南疆土,“其間邑里相望,凡土著居民皆並穿本國衣服,椎髻徒跣,老稚相同。”並對高其倬等人所引當地風俗提出質疑,認為他們“意在曲護,援以一二農人,飄零傭賃,蹤跡浮萍而指為內地土戶”。並且,安南方面否定了此前清朝方面提出的兩條依據,即志書資料和實地勘察所得實物,“漫引抄本志書、無憑汛地”。(15)

針對安南方面的陳詞,鄂爾泰進行反駁,以證明志書資料的可靠性和合法性:“(安南)至今仍復有漫引抄本志書之語,獨不思今之志書古之典籍也,古之諸侯所恃以守其封疆者厥惟典籍。今之大臣所恃以受其封疆者厥有志書。按滇省通志於康熙二十二年奉旨纂修大清一統志,前督部院蔡纂成抄本,具題送部,康熙三十年前督部院范更加考訂,特疏刊刻久已頒行,豈至今日獨抄本可據耶?貴國僻處偏隅,見聞孤陋,未應妄肆譏議也。試考之志書疆域志載雲,開化府南二百四十里至交趾賭咒河,其志中輿圖所載亦同今日自開化城南至鉛廠山下不過一百六十里,以步弓計之不過一百二十九里,則貴國之私侵內地亦甚彰明矣。”(16) 其後,安南方面又致函兩廣總督、雲貴總督,不再否認志書的可信與否,而是斷章取義地引述高其倬、楊加功等的咨文,混稱大、小賭咒河,否認“稅冊”、“塘基”的可靠性,但均遭到清朝方面的一一反駁。(17)

雙方之所以如此繁瑣地爭論這些問題,無非是因為這關係到邊界劃定的合法性問題。通過這些依據,不妨分析一下雙方劃界所秉承的原則。

首先是清朝方面秉承的原則有三。其一是自然因素。鄂爾泰提出的“鉛廠山形勢,兩山高峙,中貫一溪,據險相守,中外截然”就是這一原則的充分體現,以自然要素作為劃分邊界的依據,是最早的一種邊界形式,即便是在現代也是劃分邊界重要的原則之一。其二是政治因素。前文高其倬所依據的“塘房舊址”等實物證據,《開化府志》、《雲南通志》等志書以及糧冊等文獻資料,還有“土人所言”等實地調查所得訪問資料,都無非是想以此證明這些地方曾經屬清朝管轄之下而已。其三是文化因素。無論是高其倬所說的“六寨之人現皆衣窄袖之衣”,還是鄂爾泰所說的“居民皆剃頭辮髮,不類交人”,都是從文化的角度來說明此間和內地的相同,以便為劃界提供依據。這一因素也是現代劃界的重要原則之一。

相對於清朝而言,安南方面劃界的依據則顯得薄弱,僅僅提出上文列出的兩條依據,但是也體現了兩個原則。其一是政治因素。安南方面所謂的“山川條理,絡繹相連,若指諸掌”是指當時該地理區域內的狀況,無非是試圖證明其地當時已經隸屬於安南方面;但這根本無法駁斥清朝方面提出的依據,所以安南認為清朝方面“漫引抄本志書、無憑汛地”,實質上是拒不承認此前清朝在此的管轄權。其二,文化因素。安南提出的“其間邑里相望,凡土著居民皆並穿本國衣服,椎髻徒跣,老稚相同”,無非也是為劃界提供有利的證據而已。但是安南所列情況卻與清朝官員的說法截然相反,並指責清朝方面所提供的信息“意在曲護,援以一二農人,飄零傭賃,蹤跡浮萍而指為內地土戶”。關於這一點孰是孰非,我們當前已無從判斷,但是從繁瑣的爭執可以看出雙方對此的格外在意。

在現代,由於邊界形成的原因多種多樣,劃分邊界的標準也各不相同,但歸納起來,世界上有大致有三種邊界類型:自然邊界(就是以自然要素作為劃分邊界的依據一般以獨特的地貌特徵為根據,如高山、海洋、河流、湖泊、沙漠、森林等)、人為邊界(是指以民族、宗教信仰、語言、意識形態、心理習慣等因素作為依據劃分的邊界)和幾何邊界(以經度或緯度等數理位置而劃分的國界,不考慮地表上的人文和自然狀況,又稱數理國界)。

意外結局

雍正四年(1726年)四月,鄂爾泰接辦邊界事務並提出劃界方案時指出:“若復待其差員然後定界,伊必不能決斷,反於事無益。臣已遵旨飭文武各員速於鉛廠山下立界設關,不許少施凌辱,不許帶兵丁,使彼得託詞藉口。而規模務須壯麗以屬觀瞻,工程務須堅固以垂久遠。”(19) 這一建議得到雍正皇帝的肯定批覆後,只派潘允敏一人帶領夫役工匠前往建造,並撥兵四十名駐防關口,又於阿空隘等四寨各安兵十名以備稽查,此外不許帶一兵一卒。安南方面“始而畏疑,聚集五千人在都龍關,又將馬郎坡所設營盤撤回添設兵卒。帶槍炮於鉛廠山對面屯紮,增置卡房”。八月初一日,潘允敏豎起“奉旨立界建關”的大旗,“鼓吹升炮,動土開工”,刊刻大石壁碑,書“大清雍正四年五月初四日欽奉聖旨於鉛廠山立界,凡河水上流以內村寨俱系中土,外彝不得越境侵擾”。又在各寨經路樹立六通界碑,各書“欽奉聖旨於鉛廠河一帶立界建關,凡客商來往俱由關口,不得私自經小路出入,如敢故違,把守兵役捆拿解究不貸”。安南方面“見名正言順,且無一兵,無所藉口,膽落智窮,遂漸次解散”。於是,立界建關一事就此結束。而一直擔心立界建關會引發衝突的雍正帝得知此事後,頗感驚訝,朱批曰:“此事更奇料理矣,亦出朕之望外,大笑覽之,但此事朕尚不敢信。”(20)

清朝方面已經立界建關,這次勘界案似乎可以告一段落。但是,事情卻遠沒有那么簡單,以致出現意外的結局。

安南方面並不甘心,不斷上書清廷反對以此立界,但均遭到清朝方面的反駁。於是安南方面“交涉的態度由從前的辯解變為對抗,希望以此作為對雲南官員的報復措施,以引起清廷的注意”。(21) 雍正五年(1727)六月十六日,南天祥派人將雍正帝的敕書帶到安南都龍關,但其土官黃文綏拒接迎領,理由是“我國王行文,凡天朝公文不許擅接,奏過國王方敢迎接。且總督發回我國文章,又行文申飭,所以我國王行文,凡雲南公文一概不接”。由此引發了清朝沿邊官員的憤慨,主張對安南進行剿討。然而雍正帝的態度卻大出人意料,其對鄂爾泰奏摺的批道:“備其不虞之逆則可,若進滅其國以復漢唐舊制,朕不忍也。朕縱不為天下先,此事原發在我,當日高其倬舉行此事,若先請而舉早無事矣,不應一面舉行原未奏聞,該國表文到來,朕方知也。又因初次安南國所奏進呈甚覺無禮,又便高其倬結此事實,因無奈曲從四十里鉛廠河立界請,便卿接任,亦不得已之事。朕當日一見該國王奏章,即知其此事必生釁端,接後卿數次之奏,所以有‘出朕之望外’之諭。朕再四籌畫,不如特遣天使申明事情大義,伊便少有不恭處,朕意當隱忍,再加詳悉開導,若必執迷戀此尺寸疆土,況系伊國數百年盤踞之地,論理論情皆不應為之事,便將此數十里地界賜他,無損於國體,更表朕之仁政也,何妨乎?”(22)

而沿邊文武官員對此卻忍無可忍,紛紛要求對安南進剿。(23) 也就在此時,安南方面態度卻來了一個一百八十度大轉彎,派工部右侍郎阮仲意等迎接敕書,“敬備龍亭、儀仗,結隊出(都龍)關,恭迎天旨”,在鉛廠河關外“三跪九叩,山呼萬歲,鼓樂彩旌”,把敕書迎進都龍關,“齎赴宜京”。(24) 隨後,安南國王的陳謝表文,曰“安南國王臣黎維祹謹奏:十二月初二日臣接領敕諭,焚香披閱。喜懼交並。竊臣國渭川州與雲南開化府接壤原以賭咒河為界。即馬伯汛下之小河臣國邊目世遵守土,臣罔知侵占內地為何等事,且未奉詔書,是以備因陳奏。旋奉敕諭,令撤回斜路村等處人員,別議立界之地,仰蒙慈照,欣幸無涯。今復奉敕諭,定於鉛廠山小河立界,諭臣勿恃優待之恩,懷無厭之望,自乾國典,臣咫尺天威,彌深木谷。目今鉛廠山經廣南知府先已設關門、築房屋、立界碑,臣國邊目、土目遵臣嚴飭,帖然無言。臣竭誠累世,向化聖朝,蒙聖祖仁皇帝柔懷六十餘年,今恭逢皇帝陛下新膺景命,如日方升,且薄海敷天莫非臣土,此四十里地臣何敢介意有所觖望也?茲荷綸音曉諭誠切,臣感戴聖恩欣躍歡忭惟願萬方拱命,聖壽無疆,聖朝千萬年太平,臣國千萬年奉貢。”據此,雍正皇帝認為此奏“感恩悔過,詞意虔誠”,於是決定“特沛殊恩,將雲南督臣查出之地四十里賞賜該國王”,並派杭奕祿、任蘭枝前往宣諭。(25) 此旨一出,就連向來謹慎的鄂爾泰也表示反對,上奏道:“安南屢行劫奪,曾不數世,故貪頑性成、狡獪習慣,示以恩則逞心,懾以威則伏膽。今明侵占內地,妄意年遠難稽,一奉詰問反據為外地,自稱屈抑,至趕妄誕放肆,並謂天朝之志書不足憑,試思雲南現有志書猶不足憑,該國所據何以為憑者曾有何事?雖屢柬申訴,並不能明辯一語,則其情偽可知。況既已設關立界,附近小國誰不聞知?今忽四十里之地仍復還給,是既設之關尚且可退,其並無關隘之處,又誰能理論?臣竊恐附近酋長相率效尤,數十年後必將起釁端,實不敢不慮。”(26) 但是此時的雍正皇帝根本聽不進去。

安南方面得知雍正皇帝將派杭奕祿、任蘭枝前來“賜地”,行文廣西巡撫韓良輔,稱“感戴天恩,喜逾望外”,並派范謙益等“迎接天使”。(27) 雍正五年六月十六日,在三跪九叩的隆重場面中,杭奕祿宣讀了“賜地”敕諭。(28) 就這樣,歷時三年多的爭端就戲劇性的結束了。

原本已經立界設關,卻因雍正皇帝的一句話全部否定了,其理由竟如此的荒唐可笑。但是考慮到整個劃界過程,此舉也就並不意外了。雍正帝的一段話或許完全可以體現出其對整個劃界的態度:“朕前令守土各官、清立疆界,原屬行之於內地。未令清查及於安南也”。也就是說,從一開始,雍正帝就並未真正想與安南劃界。等到高其倬提出劃界方案時,雍正帝直接放棄明朝丟失的土地而令其重新劃界,但“又恐高其倬固執己見,復命接任總督鄂爾泰秉公辦理”。及至鄂爾泰定界於鉛廠山下小河,較之舊界已縮減八十里時,雍正帝認為“誠為仁至義盡,此皆地方大臣經理邊疆,職分所當為者也”。同時又指出:“朕統馭寰區,凡屬臣服之邦皆隸版籍。安南既列藩封,尺地莫非吾土,何必較論此區區四十里之壤!若該國王以至情懇求,朕亦何難開恩賜與。祗以該督臣兩次定界之時,該國王激切奏請過於觖望,種種陳訴甚為不恭。該國王既失事上之道,朕亦無從施惠下之恩,此天地之常經,上下之定體,乃王之自取。非朕初心也。”雍正皇帝之前同意鄂爾泰的劃界方案,只是因為之前安南國王態度的不恭,而及至“知該國王深感朝廷怙冒之仁,自悔從前執迷之誤,踴躍拜命,詞意虔恭”後,“朕覽閱之餘甚為嘉悅。在王既知盡禮,在朕便可加恩。況此四十里之地,在雲南為朕之內地,在安南仍為朕之外藩,一毫無所分別,著將此地仍賞賜該國王世守之”。(29)

雍正皇帝之所以持這種態度,究其原因關鍵還是在於清王朝和安南屬於宗藩關係,在許多問題的處理上要受制於這種關係。關於這一點,柳岳武曾一針見血地指出:“不僅此時的清帝仍以‘天下共主’信念處理它同安南之間的關係,而且安南方也以小天下的心理去處理它同外部的關係。因此,雙方雖在分疆劃界上可能採取較為務實的做法,並力求將邊界問題弄清楚,但因受傳統天下觀之影響,雙方反倒將這一本應徹底弄清楚的邊界問題,進一步模糊化。就清朝而言,則體現為它從大國君主恩齎屬國出發,主動放棄原本屬於自己的土地與子民,以體現其對屬國的懷柔;而就安南而言,它本已將邊界某塊土地占為己有,但結果也在宗主國懷柔賜予的影子下,勉強地承認了這一賜予的事實。”(30) 因此,最高統治者的政治觀念或者說是文化心態就成為了此次劃界的決定性因素。

資料注釋

① 參見周振鶴:《體國經野之道:中國行政區劃沿革》,中華書局1990年版。

② 參見胡英澤:《河道變動與界的表達——以清至民國的山、陝灘案為中心》,《中國社會歷史評論》2006年第2期;馮賢亮:《明清時期中國地方政府的疆界管理——以蘇南、浙西地域社會的討論文中心》,《歷史地理》第21輯,上海人民出版社2006年版,第92—108頁;張偉然:《歸屬、表達、調整:小尺度區域的政治命運——以“南灣事件”為例》,《歷史地理》第21輯,上海人民出版社2006年版,第172—193頁;謝湜:《從“區劃”邁向空間——清代江南蘇松常三府的分縣和並縣研究》,《歷史地理》第22輯,上海人民出版社2007年版,第111—139頁;徐建平:《湖灘爭奪與省界成型——以皖北青冢湖為例》,《中國歷史地理論叢》2008年第3期;徐建平:《明國時期鄂皖贛三省沿江邊界調整與江堤維護》,《史林》2009年第4期;徐建平:《行政區域整理過程中的邊界與插花地——以民國時期潼關劃界為例》,《歷史地理》第24輯,上海人民出版社2010年版,第89-110頁。

③ 參見尤中:《中國西南邊疆變遷史》,雲南教育出版社1987年版,第165—236頁;李國強:《中越陸路邊界源流述略》,《中國邊疆史地研究導報》1989年第1期;木芹:《清代中越邊界雲南段述評》,《中國邊疆史地研究報告》1991年第1、2期合刊;龍永行:《中越界務會談及滇越段勘定》,《中國邊疆史地研究報告》1991年第3、4期合刊;孫宏年:《清代中越宗藩關係研究》,黑龍江教育出版社2006年版,第192—217頁。

④ 參見故宮博物院編:《史料旬刊》之《雍正安南勘界案》,北京圖書館出版社2008年版。

⑤ 雲貴總督高其倬:《奏與交趾疆境不清查勘待定折》(雍正二年十一月十六日),中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(4),江蘇古籍出版社1991年版。

⑥ 雲貴總督高其倬:《奏報交趾派遣陪臣帶兵查界折》(雍正二年十二月二十二日),《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(4)。

⑦ 雲貴總督高其倬:《奏報交趾舊界詳細情形折》(雍正三年正月二十六日),中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(4)。

⑧ 《世宗實錄》卷31,雍正三年四月己丑。

⑨ 《世宗實錄》卷31,雍正三年四月己丑。

⑩ 《諭安南國王》(此諭無年月可考,當系雍正三年秋冬間所頒),故宮博物院編:《史料旬刊》第4期《雍正安南勘界案》,北京圖書館出版社2008年版。

(11) 雲貴總督高其倬:《奏遵諭辦理交趾疆界事宜折》(雍正三年五月初六日),中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(4)。

(12) 參見《高其倬折》(雍正三年十一月十二日),故宮博物院編:《史料旬刊》第1期《雍正安南勘界案》。

(13) 《高其倬折》(雍正三年十一月十二日),故宮博物院編:《史料旬刊》第1期《雍正安南勘界案》。

(14) 《鄂爾泰折》(雍正四年三月十二日),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(15) 《安南國來柬》(原名),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(16) 《鄂爾泰咨覆安南國》,故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(17) 參見《安南國來柬》、《安南國王來柬》、《咨覆安南國》(原名),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(18) 參見王恩涌等編著:《政治地理學:時空中的政治格局》,高等教育出版社1998年版,第72—77頁。

(19) 《鄂爾泰折三》(雍正四年九月十九日),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(20) 《鄂爾泰折四》(雍正四年十二月二十一日),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(21) 孫宏年:《清代中越宗藩關係研究》,第210頁。

(22) 《鄂爾泰折八》(雍正五年八月初十日),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(23) 參見雲南提督郝玉麟《奏報勘明與安南邊界情形折》(雍正五年九月十六日),廣西巡撫韓良輔《奏報預籌合剿安南事宜折》(雍正五年九月二十二日),廣西提督田畯《奏請率兵會剿安南折》(雍正五年九月二十五日),兩廣總督孔毓珣《奏擬挑選精銳兵弁親督進剿安南折》(雍正五年九月二十九日),中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(10),江蘇古籍出版社1991年版。

(24) 雲貴總督鄂爾泰:《奏報安南國王迎請敕諭情形折》(雍正五年十一月十一日),中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(11),江蘇古籍出版社1991年版。

(25) 《世宗實錄》卷65,雍正六年正月己卯。

(26) 雲貴總督鄂爾泰:《奏復安南事宜折》(雍正六年二月初十日),中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(11),江蘇古籍出版社1991年版。

(27) 參見《安南國來柬》(雍正六年四月初九日),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(28) 參見《孔毓珣折》(雍正六年六月二十八日),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(29) 《世宗實錄》卷65,雍正六年正月己卯。

(30) 柳岳武:《傳統與變遷:康雍乾之清廷與藩部屬國關係研究》,巴蜀書社2009年版,第248—249頁。

② 參見胡英澤:《河道變動與界的表達——以清至民國的山、陝灘案為中心》,《中國社會歷史評論》2006年第2期;馮賢亮:《明清時期中國地方政府的疆界管理——以蘇南、浙西地域社會的討論文中心》,《歷史地理》第21輯,上海人民出版社2006年版,第92—108頁;張偉然:《歸屬、表達、調整:小尺度區域的政治命運——以“南灣事件”為例》,《歷史地理》第21輯,上海人民出版社2006年版,第172—193頁;謝湜:《從“區劃”邁向空間——清代江南蘇松常三府的分縣和並縣研究》,《歷史地理》第22輯,上海人民出版社2007年版,第111—139頁;徐建平:《湖灘爭奪與省界成型——以皖北青冢湖為例》,《中國歷史地理論叢》2008年第3期;徐建平:《明國時期鄂皖贛三省沿江邊界調整與江堤維護》,《史林》2009年第4期;徐建平:《行政區域整理過程中的邊界與插花地——以民國時期潼關劃界為例》,《歷史地理》第24輯,上海人民出版社2010年版,第89-110頁。

③ 參見尤中:《中國西南邊疆變遷史》,雲南教育出版社1987年版,第165—236頁;李國強:《中越陸路邊界源流述略》,《中國邊疆史地研究導報》1989年第1期;木芹:《清代中越邊界雲南段述評》,《中國邊疆史地研究報告》1991年第1、2期合刊;龍永行:《中越界務會談及滇越段勘定》,《中國邊疆史地研究報告》1991年第3、4期合刊;孫宏年:《清代中越宗藩關係研究》,黑龍江教育出版社2006年版,第192—217頁。

④ 參見故宮博物院編:《史料旬刊》之《雍正安南勘界案》,北京圖書館出版社2008年版。

⑤ 雲貴總督高其倬:《奏與交趾疆境不清查勘待定折》(雍正二年十一月十六日),中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(4),江蘇古籍出版社1991年版。

⑥ 雲貴總督高其倬:《奏報交趾派遣陪臣帶兵查界折》(雍正二年十二月二十二日),《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(4)。

⑦ 雲貴總督高其倬:《奏報交趾舊界詳細情形折》(雍正三年正月二十六日),中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(4)。

⑧ 《世宗實錄》卷31,雍正三年四月己丑。

⑨ 《世宗實錄》卷31,雍正三年四月己丑。

⑩ 《諭安南國王》(此諭無年月可考,當系雍正三年秋冬間所頒),故宮博物院編:《史料旬刊》第4期《雍正安南勘界案》,北京圖書館出版社2008年版。

(11) 雲貴總督高其倬:《奏遵諭辦理交趾疆界事宜折》(雍正三年五月初六日),中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(4)。

(12) 參見《高其倬折》(雍正三年十一月十二日),故宮博物院編:《史料旬刊》第1期《雍正安南勘界案》。

(13) 《高其倬折》(雍正三年十一月十二日),故宮博物院編:《史料旬刊》第1期《雍正安南勘界案》。

(14) 《鄂爾泰折》(雍正四年三月十二日),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(15) 《安南國來柬》(原名),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(16) 《鄂爾泰咨覆安南國》,故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(17) 參見《安南國來柬》、《安南國王來柬》、《咨覆安南國》(原名),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(18) 參見王恩涌等編著:《政治地理學:時空中的政治格局》,高等教育出版社1998年版,第72—77頁。

(19) 《鄂爾泰折三》(雍正四年九月十九日),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(20) 《鄂爾泰折四》(雍正四年十二月二十一日),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(21) 孫宏年:《清代中越宗藩關係研究》,第210頁。

(22) 《鄂爾泰折八》(雍正五年八月初十日),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(23) 參見雲南提督郝玉麟《奏報勘明與安南邊界情形折》(雍正五年九月十六日),廣西巡撫韓良輔《奏報預籌合剿安南事宜折》(雍正五年九月二十二日),廣西提督田畯《奏請率兵會剿安南折》(雍正五年九月二十五日),兩廣總督孔毓珣《奏擬挑選精銳兵弁親督進剿安南折》(雍正五年九月二十九日),中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(10),江蘇古籍出版社1991年版。

(24) 雲貴總督鄂爾泰:《奏報安南國王迎請敕諭情形折》(雍正五年十一月十一日),中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(11),江蘇古籍出版社1991年版。

(25) 《世宗實錄》卷65,雍正六年正月己卯。

(26) 雲貴總督鄂爾泰:《奏復安南事宜折》(雍正六年二月初十日),中國第一歷史檔案館編:《雍正朝漢文朱批奏摺彙編》(11),江蘇古籍出版社1991年版。

(27) 參見《安南國來柬》(雍正六年四月初九日),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(28) 參見《孔毓珣折》(雍正六年六月二十八日),故宮博物院編:《史料旬刊》第2期《雍正安南勘界案》。

(29) 《世宗實錄》卷65,雍正六年正月己卯。

(30) 柳岳武:《傳統與變遷:康雍乾之清廷與藩部屬國關係研究》,巴蜀書社2009年版,第248—249頁。