基本介紹

- 中文名:許林邨

- 出生日期:1913

- 逝世日期:2005

- 名:枝海

概況,個人生平,個人成就,居家簡樸,“一粟草堂”,一粟草堂 萬卷書香,淡泊一生 果敢有時,人民藝術家,老舍先生第一碑,高古雋永 平淡生活,年長之後,

概況

書法家,愛好書法。

個人生平

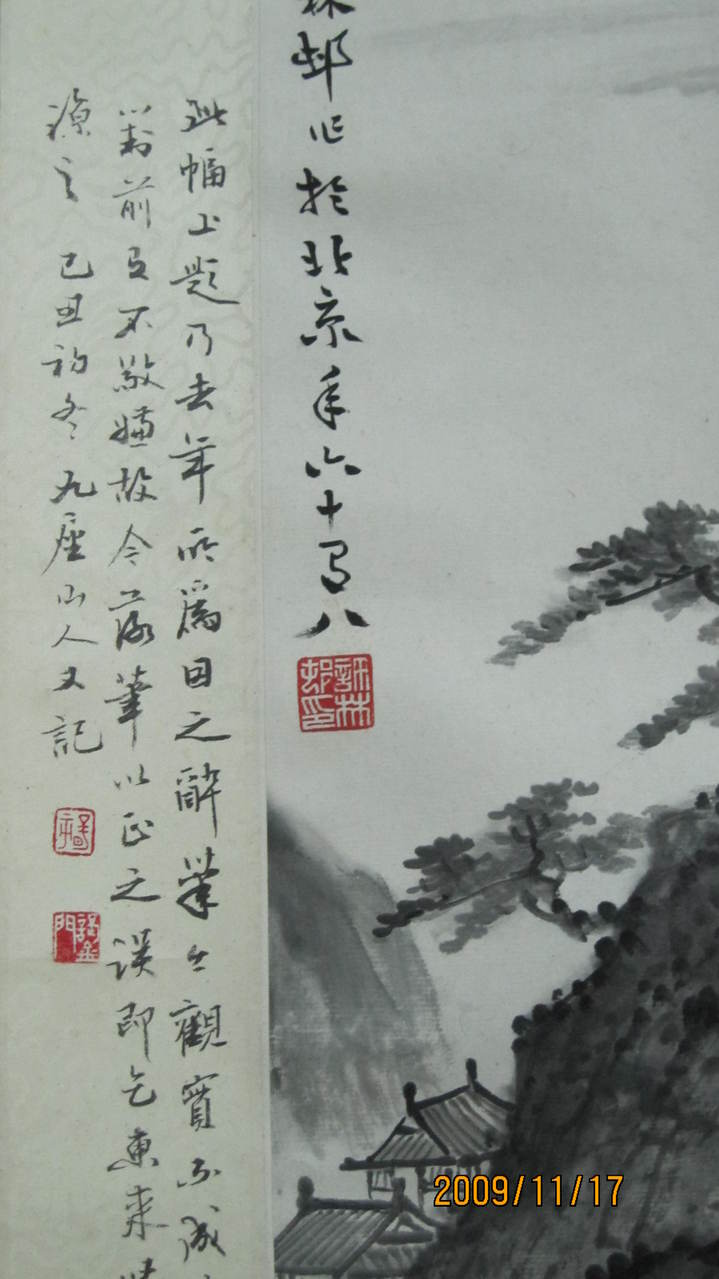

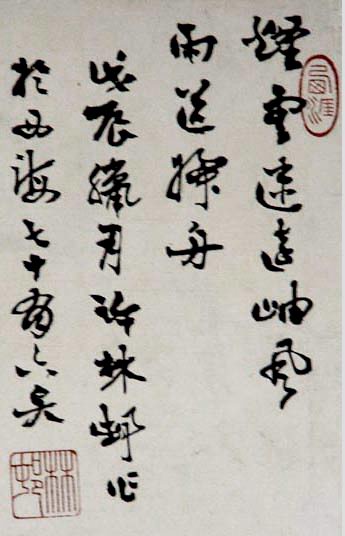

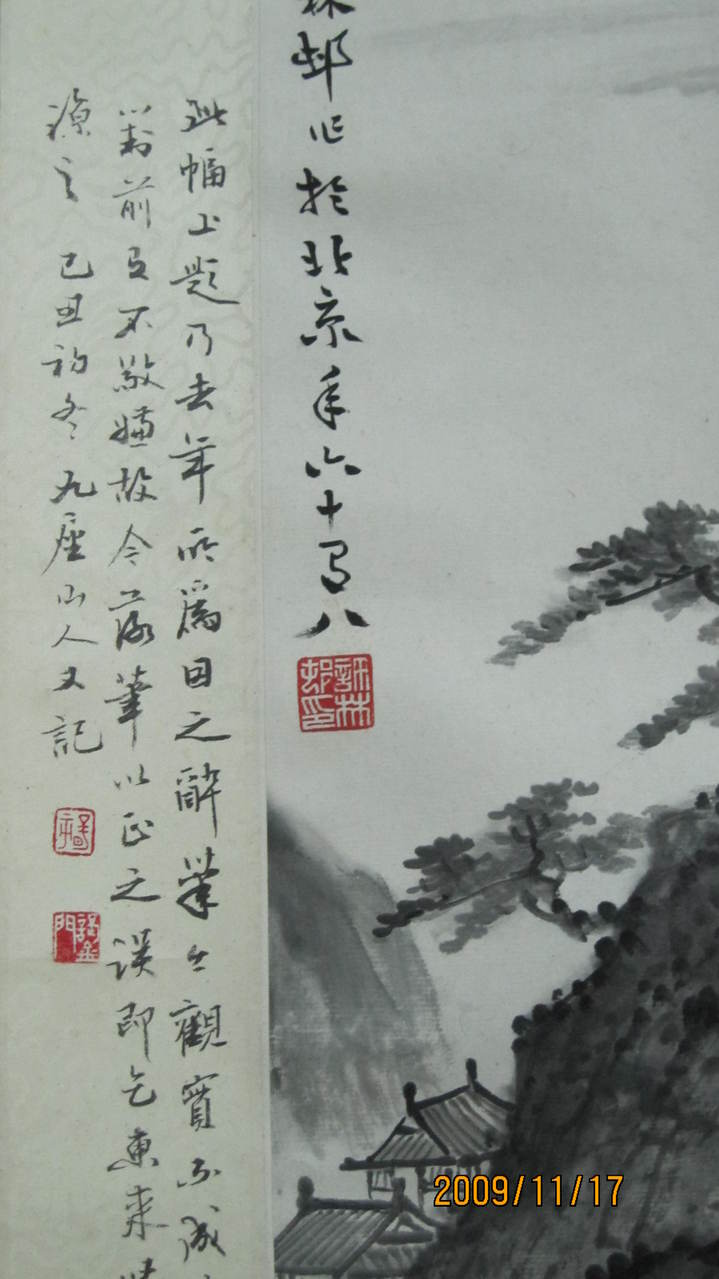

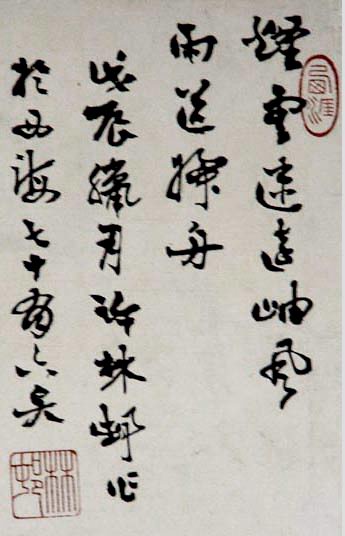

1966年“文革”期間,他痛聞老舍先生憤然投北京太平湖自盡。他出於對這位人民藝術家的敬愛,在那嚴峻的環境下,不顧個人安危,在老舍先生逝世周年之際,用家中一塊石碑,以魏書正中題刻“老舍先生辭世處”,上款刻“人民藝術家六七年周年紀念”,下款刻“許林邨敬立”。並在一天深夜,與同情者、畫家吳幻蓀共同將碑立於太平湖畔,並行禮致敬,可稱是一個小小的追悼會。事後有青年白鶴群者,在湖邊偶見此碑,感於此舉,特為拓片留存。老舍先生平反後,原碑已失。於是國家照拓片原樣複製一尊,在“老舍先生創作生活九十年紀念展”大廳展出。一時觀眾莫不為許林邨之冒險義舉撫膺讚許。老舍夫人胡絜青與其子舒乙曾為此專程向他致謝,絜青老人並贈以“大智大勇,無所畏懼;小巷小民,金石為開”四句題詞。

個人成就

黨的十一屆三中全會以後,百廢俱興。他以極大的熱情從事書畫篆刻工作,培養許多愛好書畫的青年,並被聘為海淀老年大學書畫教師。現在其書畫作品被毛主席紀念堂和中南海收藏陳列。在香山公園、北海公園、北京動物園、魯迅博物館等地都有他的書畫篆刻之作。許林邨為北京書法協會會員、北京中國畫研究會、北京詩詞學會書畫會理事、齊白石藝術研究會理事、北京海峽兩岸書畫聯誼會、北京文物保護協會理事。北京楹聯學會會員;京華印社顧問。1987年被聘為北京市文史研究館館員。

居家簡樸

許林邨居家簡樸,為學不倦,不以名傲,不以藝驕。可稱是“斯是陋室,惟吾德馨”。他的畫室中央至今還掛著當年書法名家張伯英為他書寫對聯“識淵魚之所樂,駕天馬以同游。”文史館老館長張國基在1990年九十八歲時,題贈其畫室《一粟草堂》匾額。詩人潘淵若贈詩一首:“三世論交豈偶然,不求聞達隱湖邊。朝朝汲引清泠水,好與兒孫溉硯田。”這正是許林邨為人和從事藝術事業的寫照。

2005年10月31日12時50分許先生因病辭世,享年92 歲。

“一粟草堂”

入冬以來,積水潭的湖水變得格外深沉,湖邊小院“一粟草堂”寧靜如昔,枯乾的棗樹孤單地守候在院角,北廂房的窗上依然斜映著竹葉婆娑的剪影,而它們的主人如今卻已悄然遠行。

屈指數來,著名書畫家許林邨先生和他的書齋“一粟草堂”隱身於此已60餘載。

一粟草堂 萬卷書香

“卜居積水,世守硯田”。

在許林邨先生家院門上,由他自己題刻的這八個奇絕的隸書大字,常引得偶過的路人駐足觀望。木質的院門歷經歲月雕琢,朱色退盡,古蹟斑駁中韻味別樣,被這扇“有魅力”的木門吸引,總有人前來拍照合影。在許林邨先生去世之前,已過百歲的“一粟草堂”正近危年,領導屢次提出要給他換間大房子,北京文史館也多次提出要為他修繕房屋,都被他謝絕了。許先生的想法很簡單:住慣了,離不開這兒了。

平日裡,許先生很少出門,終日潛心讀書習字作畫。他精於山水,擅寫魏碑,刻印、琢硯、雕紫砂壺都是他的絕活。許先生酷愛讀書,精通古詩詞,著有《唐宋詩詞書法賞析》,對鑑定古字畫也有很深的造詣。

淡泊一生 果敢有時

許林邨一生淡泊名利,寫字畫畫、生活起居都極守規矩,絕不做出格的事情,就連在打滿紅格的宣紙上寫字,無論筆畫多長,收筆總是恰到好處,從不出紅線。為此,許先生落得一個老實人的名號。可他在上世紀六十年代卻做了一件極為“出格”的事情,至今談起令人感嘆不已。

1966年,老舍先生含冤慘死。1967年初,劇作家吳幻蓀滿懷悲痛地來與許林邨“閒談”,說:“你會刻碑,咱們給老舍先生立塊碑怎么樣?”許林邨說:“老舍是人民藝術家,我很敬重他。他死得冤啊!死後怎能沒人祭奠?縱然有殺身之禍,我也要讓老舍先生在九泉下感到一些欣慰。”主意已定,立碑的事拍了板。

人民藝術家

好不容易備好了一塊上等的漢白玉,可怕被人發現,白天人多眼雜不能動手,只能等到後半夜,趁家人在外間睡熟,把書房的門帘一放,就著昏黃的燈光,許林邨開始忙活了。那時的“氣候”異常緊張,老百姓為免“惹事”,忙活完了早早就睡了,一入夜,街上異常安靜。他怕驚動街坊四鄰,不能像平時那樣敲鑿,只能一刀一刀地刻。為了減輕鑿子的聲響,用力時必須格外小心。就這樣,很多天過去,紀念碑終於完成了:碑身題鐫“老舍先生辭世處”,上款為“人民藝術家”,在當時政治鬥爭空前慘烈的情況下,刻這樣的碑文實可謂凜然大義。更令人稱奇的是,下款為“六七年周年紀念許林邨敬立”,不僅要立碑,竟然還敢堂堂正正地把自己的大名刻在碑上!

誰都知道這樣做的後果,一經發現,不是抄家,就是亂棍打死。而他以文弱書生之軀,竟有此壯舉。老舍先生去世後,大家都感到悲憤難平,但是又會有什麼行動呢?由誰行動呢?一個平時規規矩矩的人,連寫字都不敢出格的人,這次出了大格!這是中國知識分子的風骨!

老舍先生殉難的周年祭日,1967年8月24日凌晨,天空漆黑一片,許林邨和吳幻蓀用一輛竹製童車載著石碑出發了。倆人不敢耽擱,一口氣走到老舍先生投湖的岸邊,迅速撥開雜草將碑立了起來。兩人站在碑前,難以按捺心中的傷痛,不覺間淚水奪眶而出。早已將生死置之度外的許林邨,終於和這位文壇巨人,在這樣一個特殊的時刻“重逢”了。

老舍先生第一碑

1986年,恰逢老舍誕辰85周年,市政府在京舉辦老舍先生生平展,根據白鶴群的拓片複製的紀念碑和老舍先生的著作一同展出。許林邨先生也觀看了展覽,紀念碑被陳設在展廳二樓,許先生不顧年邁,上樓看了那碑。老舍的夫人胡絜青先生讚譽許林邨:大智大勇無所畏懼,小巷小民金石為開。

高古雋永 平淡生活

據許先生女兒大瑟回憶,一年之中無論寒暑,許林邨先生都要堅持每天洗兩次頭,邊洗邊按摩。洗了頭揉腳心,從沒間斷過。在親友眼中,要說好脾氣,真就數許林邨了。有次,友人抱著孩子到許林邨家做客。三歲的孩子一進門就闖了禍,打破了一隻景德鎮的細瓷茶杯,客人立馬紅了臉,連聲數落孩子,許先生卻伸出修長的手往空中一揮,寬厚地笑道:“好哇,好哇,茶盅打碎了好哇,我就愛聽這茶盅打碎的聲音。有三種聲音最好聽,撕綢子、打茶盅、小孩叫娘第一聲!”

友人二次來訪,許先生早吩咐女兒準備好了糖果:“小孩子剛打外地來,沒吃過什麼好東西,怪可憐的,給些朱古力嘗嘗吧。”朱古力?從沒聽說過!當時友人只知道有糖,哪知道世界上還有個“朱古力”?其實,即便在當時的京城裡,朱古力也並未時興,許先生自己的孩子平時也難得吃上這“洋奢侈品”。

許先生平時潛心治學,家務事全由太太操辦。如遇院門口有賣菜的,從不買菜的許先生卻一定要“買”,實際上是假借回屋取錢的機會給賣菜的人取兩個饅頭。許先生買菜別具一格:專挑別人不要的往家拿。為此他可沒少受家裡人埋怨。可許先生常說:“買菜不能挑好的拿,否則挑剩下的菜人家賣給誰去?”

那時許先生並不寬裕,惟一的收入是給美術紅燈廠繪畫片,往出口的紅燈上裝飾蘭竹山水,畫幅十六開大,畫小工夫不小。畫一個八分錢,貴的一毛錢。全家六口人的生活全賴於此。

許林邨先生排行老三,街坊孩子們都愛親熱地叫他“三大爺”。窮街坊回家沒有路費,就直奔“三大爺”屋,報告一聲:“三大爺,我該回去了!”“三大爺”便心照不宣地掏出一毛錢塞到他手裡,回回如此。那時節,一毛錢可不算個小數目。

對自己的種種善舉,別人提起,許林邨先生頗不以為然,卻總對晚輩說起,老友徐子才先生從不當面施捨,而是隔著自家院牆拋錢出去救濟門外的窮人。許先生說:“他這是不忍心看見別人給自己磕頭作揖啊,這樣的人才值得尊敬!”

年長之後

2005年春夏,92歲的許林邨依然思維敏捷,談吐機智。每次與友人見面,天下大事、時髦名詞,他隨口道來。友人告辭,他必定送到大門口,彬彬有禮。友人走出很遠,回頭看他,他還在招手。友人又走遠了一些,覺得他該回去了吧,回過頭一看,他卻還站在原地呢。

2005年10月,許先生髮燒住院,家人和朋友們都以為他很快會回到他的小書房,繼續用他那枚放大鏡看書、和老友談笑。然而,這一次他卻沒有和大夥揖手作別,這或許是許先生惟一的一次“失禮”吧。