原文

蘭之味,非可逼1而取2也。蓋在有無近遠續斷之3間,純以情韻勝。氳氳4無所,故稱瑞5耳。體兼彩6,而不極於色,令人覽之有餘,而名7之不可;即善繪者以意取似,莫能肖8也。其真文王、孔子、屈原之徒,不可9得而親,不可得而疏者耶?

注釋

1.逼:接近,迫近

2. 取:這裡是嗅取(蘭的香味)。

3.之:的

4.

氳氳(yūnyūn)無所:瀰漫飄忽,沒有一定的地方。

5..瑞:吉,善。

7.名:表達

8.肖:模擬……的神韻

9.不可:不能,不夠

翻譯

蘭花的香氣,不是逼近可以聞嗅品賞的;是在似有似無,忽遠忽近,時斷時續之間,純粹以情韻取勝,瀰漫飄忽,沒有一定的地方,所以被看作吉祥的芳草。蘭花,兼有各種顏色,但它的色彩素淡清純、含蓄溫潤,決不是奼紫嫣紅、艷麗眩目的,使人總有無窮的視覺愉悅和心靈的感受,卻又難以用語言來表達;蘭花的形態意趣,即使是善於繪畫的人,也只能憑自己的體會來描繪蘭花的形狀,不能與蘭花的神韻相同。蘭花恐怕就是

周文王、

孔夫子、

屈原大夫的同類,不可以親近,但又是“不可以一日無此君”的。

作者

張大復(約1553—1630) 名彝宣,字元長,晚號寒山子又號病居士,明朝

蘇州崑山(今屬江蘇)興賢里片玉坊人。明代作家。

年十七,赴鄉試,不售,至中年則棄之,以諸生設管授課,後多以病止。潛心古文,猶重東坡文章,獲其風骨。廣交士林,與歸有光,王世貞,陳繼儒等當時名儒相與交接。廣蒐虞,崑山先賢事跡,編纂成書。又與當地人士結社論文,從事創作。生平著述有《張氏先世紀略》《崑山人物傳》《崑山名宦傳》《噓雲軒文字》《聞雁齋筆談》《梅花草堂筆記》及《志遺》《靈薈》等等。尤其以《梅花草堂筆記》著稱於世,以隨筆形式寫日常見聞與生活瑣事,文筆清雅簡潔,靈動有韻致。

他的文章被譽為“震川(同鄉歸有光字)後一大家”。

陳眉公在《梅花草堂筆談》序中有這樣一段話:“元長貧而不能享客而好客,不能買書而好讀異書,老不能徇世而好經世,蓋古者狷俠之流。讀其書可以知其人也。”與他交往較多的

湯顯祖,在一封信札中也說:“讀張元長先世事略,天下有真文章矣。”

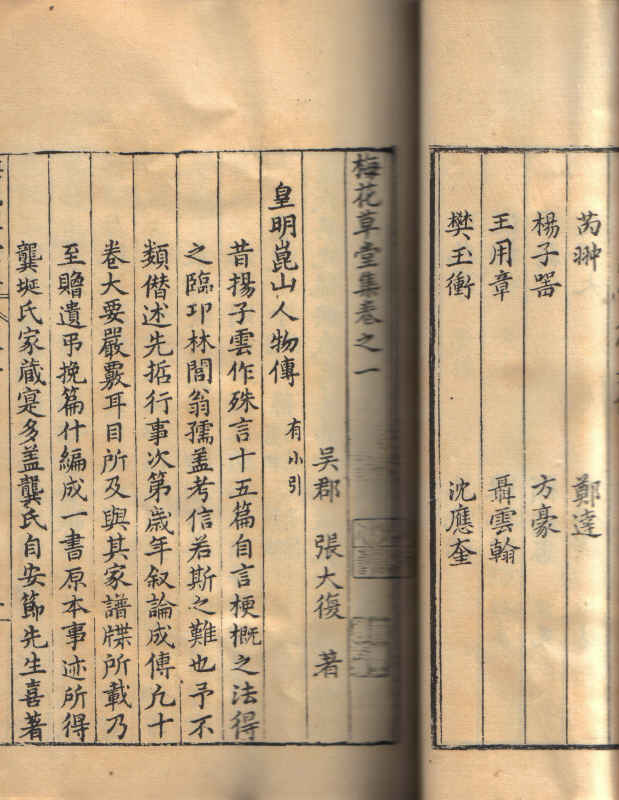

梅花草堂集

張大復,字元長,

江蘇崑山人,喜交友,好讀書,

博學多識,為人曠達,興趣獨特,正如其友

陳繼儒為《梅花草堂筆談》作序所說:“元長貧不能享客而好客,不能買書而好讀書,老不能詢世而好經世,蓋古者狷狹之流,讀其書可以知其人矣”,他以所著《梅花草堂筆談》

聞名於世。

此書共八百五十三則,上自帝王卿相,下至士庶僧侶,樹木花草,飛禽走獸,塵世夢境,春夏秋冬,皆在筆談之內,從中可以領略到時代人物的風貌和社會習俗,清新人們的耳目,由於其間記有錢穀、屯田、

漕河、海運的經世之事,故亦足備考史之資。

《梅花草堂筆談》中,亦有些稱頌明室盛世的作品,如第十三卷《泰昌初》篇,展現出了一派和平的景象:“泰昌初發帑罷稅,何論

邊徼關梁?舞洶湧,即窮巷婦女稚子皆有生氣,爾時斗米百三十錢,民間不見疾苦,垂白三老,喜談朝政,大行詔下,莫不欷覷掩涕,

如喪考妣,果有此事”。文中充滿了對明王朝熱愛

留戀之情,應當指出:《梅花草堂筆談》在清代流行的版本,已經經過張大復之孫庭貽及錢繼章等人校訂補編過的,必然流露出流連和懷舊之情,其孫安淳在序言中明確寫道:“諸君子

師友淵源之類

相慕,皆傾心我先大父高風

道韻,每出遺文,共相恭訂,輒相與

嘆慕資嗟,流連不置,淳竊私心自悲,更自幸也,夫生遭

鼎革,國破家亡,回首玉峰,

七葉故廬鞠為茂草,迄無一椽為容俎之地,良足悲矣!獨白卷詩文巋然獨存,詎非九原大幸哉!”這段悵恨敘述,流露出極大的反清情緒,所以此書在清乾隆年間被列為禁書。

“情物

名理,往往與

甘言冷語相錯而出”,是此書主要特色,如第十一卷《中庸》篇,作者以“鑿池畜魚而日取”食魚和“數錢買魚放生”作為不善和善兩種事例,但是作者進而寫道:“不養不殺,是謂菩薩,噫!中庸其至矣乎,民鮮能久矣!”眾所周知,《中庸》乃儒家經典之一,中庸之道,是儒家倫理思想,指處理事情不偏不倚,無過不及的態度,認為是最高的道德標準,所謂增之一分則太長,減之一分則太短”,凡事都要

不瘟不火。而《筆談》作者卻把它與

老莊的無為而治相混淆,並非作者不曉“

中庸”之義,而是有意歪曲,又如第十四卷《不可使知》篇,寫道“名教聖人亦時時衝口吐出其言曰:‘民可使由之,不可使知之。”

夫不可使知者何故?昔

長樂老見王都興廢都不關心,夫亦知其所不可使知者耶!”“民可使由之,不可使知之”,這是

孔聖人愚民的觀點而長樂者乃五代

馮道的自號,馮道一生歷任唐、晉、漢、周四朝、相六帝,可謂

統治者中的“

不倒翁”了,作者用馮道的處世態度,來譏諷和批駁孔聖人的愚民觀點,是多么具有說服力啊!它不僅抨擊了“民可使由之,不可使知之”的謬論,而且也揭示出統治者只知保全自己的極端自私的處世觀,再如第二卷《舉業》篇,作者採用議論和問答形式寫道:“舉業盡可寄興,予實無所得。嘗代為之以視練川李子,李子曰:‘君病應爾,何有以儒生酸腐之技肆其從來未刻之談,不虞招妒何!”‘予

意可然,恨非儒生耳,果儒生肯拾己落之唾耶!’”

由此可見,作者對

儒學是極為深惡痛絕的。《筆談》還喜以

古論今,揚善伐惡,如第一卷《

唐子畏》篇,作者以直抒胸臆的手法寫道“我觀古昔之英雄,慷慨然諾杯灑中,義重生輕死知己,所以與人成大功,吾觀今日之才彥,交不以心惟以面,而制斟酒酒未寒,而未變時心已變。”這種心面不一的才彥之惡習,作者認為是社會使之然:“士抱不世之才,偶遭

負俗之累,委身草澤,與賣菜傭編戶而處,而角巾

措大,猶指之為狂為佻也,不亦悲夫!”作者在第一卷《夢》篇中,通過僧人佛印燒豬待子瞻,子瞻猶伴曉雲眼,醒時吃酒醉時唱,勘破人間棒與禪的詠唱,表露出其遺世而獨立的思想情趣。

《筆談》中還有一些篇章記錄的是日常生活,富有生活情趣,如《卷一》中的《品樂》、《試酒》、《食桔》、《食筍》等,茲錄如下,以見一斑。料理息庵,方有頭緒,便擁爐靜坐其中,不覺午睡昏昏也。偶聞兒子聲書,心樂之,而爐間■,而爐間■如松風響,則茶且熟矣。三月不雨,井水若甘露,竟扃其門而以缸器相遺,何來惠泉?乃厭

張生饞口,汛之家人輩云:舊藏得

惠水二器,寶雲泉一器,丞取二味,品之由令兒子快讀李禿翁《焚書》,惟其極醒極健者,回憶壬寅五月中,著屐燒燈品泉於

吳城王弘之第,自謂壬寅第一夜,今日豈能此耶!

《品泉》這一段開篇幾句描繪出一副其樂融融的家庭畫面:在沸茶的咕咕聲中,父親昏然欲睡,忽然聽見兒子

朗朗的

讀書聲,不由“心樂之”,但接下來作者笑鋒一轉,回憶起和友人在吳城“燒燈品泉”的“壬寅第一夜”,於是命兒子朗讀

李贄的《焚書》,因為“其極醒極健者”,那一聲“李禿翁”里飽含了多少惺惺相惜的深情啊!

又如《食筍》篇:

凍筍出土中,味醇而滑肥而不滓,蓋所謂純氣之守也,入春未十日,而筍理硬,食後猶存齒頰間,塵化之漓也,出胎稚子便解觸忌乎,書此一笑。

還有一些篇章寫到風光花草,皆短小精煉,而清賞可玩,如《卷十》的《霽》、《月華》、《薔薇》等等:“朝來霽色可喜,庭間卉物茁然,豈所謂怒生者耶?陰寒所勒,得雨由滋,見日則長,物之道也,作詩曰:親香草木生如怒,我潑

湯茗味政新,從此韶光知幾許,風風雨雨

莫愁人。

風雨如晦,意日坐息庵中,無

佳思,既就寢,而小婦言月下

五色雲燦燦如綺,其初

白雲飛耳,著月則麗而色各殊,

周環如

輪蓋,月華也,月者,水之精,其華應在雨後,秋冬間多有,春亦采耶,豈久旱而

雨水氣映發,固亦宜乎,乙卯二月十六日。

三日前將入郡,架上有薔薇數枝,嫣然欲笑,心甚憐之,比歸,則萎紅寂寞

問雨,隨風說矣,勝地名園滿幕如錦,故不如空庭裊娜若兒女驕痴婉戀,未負有自我之情也。

一句“嫣然欲笑”就寫活了薔薇的嬌弱柔美的花姿,作為

風流自賞的名士,《筆談》中還有很多描寫花卉的篇章,如《卷三》中的《千葉綠梅》:“梅之品萼綠者最。然予故未見千葉綠梅也,昨歲正月二十九日遇於魏孝廣書舍之南,歌香

鮮綠,英英逼人,燃燈照之,光態浮瑩,時有吳生構彈,

沈生吹簫,李生度曲,予素不解飲酒,竟沉醉,今忽一年矣,寒威且輕,

梅萼再敷,偶想見其處,以語虛山

王維烈,輒寫一幅見投,命兒子掛息舫中,潑調山價賞之,覺香氣

馥馥從壁間出,蓋丁未之之日也,面對“奇香鮮綠,英英逼人”的千葉綠梅,又有諸生吹彈作樂,連“素不解酒”的作者也沉醉了。這實在是

酒不醉人人自醉啊,難怪一年之後看著畫,都覺得能聞到縷縷香氣呢。

賞花飲酒、煮茗品泉,是這些名士所傾心的,與古代高人雅士談詩論畫,則是他們所嚮往的,《筆談》中《卷一》的《言志》篇就很清楚地表達了這種人生願望:“淨煮

雨水潑

虎丘,廟後之佳者連綴數缸,坐重樓上望

西山,爽氣窗外,玉蘭樹初舒嫩綠,照月通明,時浮

黃暈,燒筍午食,拋卷暫臥,便與

王摩詰、蘇子瞻對面縱談,流鶯破夢,野香亂飛,有無不定,杖策散步,

清月印水,隴麥翻浪,手指如水,不妨敞裘著羅衫外,敬問天公肯與方便否。”這恐怕是

中國歷代知識分子人生畫面的最高理想,但究竟能否真正實現?又有幾人能夠實現?那真是只能“敬問天公肯與方便否”了。

《筆談》中還有一些篇章記錄了家人好友的事情,取材雖小,而其人其事活然欲生,躍然紙上。如《卷七》中的《吾女》:

沈聲遠門之甫畢,復為鄰火延燒其家,老少子女爭保囊物而吾孝伯獨移二稚避火竹林下,動止如常,斯亦不愧吾家女也,人言

貧累重乃不知以處憂患,故獨輕。乙卯之日,通過人人爭著保財,而孝伯“動正如常”,在火災中救出兩個小孩子的事跡,一個臨危不亂,鎮定自若的婦女形象便出現在眼前。難怪作者要不無自豪地說:“斯亦人愧吾家女也”,還有的記述了一些異人異事,如《卷一》的《顧道民》“江上顧道民,往來常澗間,與一人

面善,雅非相好也,一日復過之,見其人子母相抱哭,其哀,道民問故,其人曰:吾父小逐十一於

下邳有傳言父卒死,而家窮,甚不能遂赴所在,故悲耳“道民慰之,曰:“姑自寬,稍停當有的耗”後七日來報,“汝父其無恙,則已索其父乎書出懷中,嘆慰而去,道民日行六百里,頃刻能?敢百器,又能數日不食,異人也,一時莫詳其異雲。雖然“莫詳其異”,但顧道民的

古道熱腸,為素不相識僅僅

面善的人排憂解難,一樣令人感動。

與其他名人

士大夫一樣,《筆談》中也涉及到一些考據考證,如《卷二》中的《寒食》:“

介子推被焚事,左史皆無之,其說見於

劉向新序司馬彪讀漢書、

周舉為

太原令,乃以寒食禁菸,人多疫死,遂移介子推,正禁菸三日,真是白日說鬼話耳,子稚有知,未有不笑倒地下者,

晉文公封子推

綿上之田,曰以惡吾過,夫

歐信而可證矣,安有恨於無祿,逃之介山不出,至於燔木以死乎:

周書司炬氏仲春以木鐸火,禁於國中,注云為季春將出火也,此是寒食的處:“且不論這寒食的由來之說到底哪個更可信,可以知道的是,當時確有寒食節這一民間節日。現存《梅花草堂筆談》除收入《梅花草堂集》外,還有單行本。