基本介紹

- 中文名:古榆陽城

- 參考文獻:《水經注》

- 文化年代:臨清地域歷史

- 類型:考古

坐落及規模,歷史及消亡,沿革及屬性,

坐落及規模

古榆陽城到底位居何方?舊的史志有著不同的記載。清乾隆《臨清直隸州志》云:“漢榆陽古城在故清淵北。”《水經注》云:“淇水東北逕榆陽城北。”據此,民國《臨清縣誌》載:“榆陽既在清淵北,今當在呂寨(今臨西縣最北端的一個村莊,在清淵古城東北)一帶,惜故址已不可辨識。”

在這裡,有必要首先對清淵和淇水作一說明。清淵,歷來是臨清縣的別稱。它始設於漢高帝初年,屬魏郡(漢高帝十二年置,治所在鄴縣,今河北臨漳西南)轄。經後人考證,清淵縣治所在今河北省館陶縣清陽城。清淵的轄地主要是今天的臨西縣域和今河北館陶、山東冠縣的北部部分區域。淇水,古為黃河支流,自河南北部北流,過清淵、榆陽,在榆陽北一帶東北流入今衛河。曹魏以後為衛河支流。此水即後人所說的“朱家河”。它自今館陶來,至今臨西縣賀伍莊一帶入縣境,過馬爾寨、西馬鳴堂村北,東北流,注入今衛運河。

根據清乾隆《臨清直隸州志》“漢榆陽故城在清淵北”的記述分析,當有兩種解釋:一是民國《臨清縣誌》記載,址在清淵縣域的北端,即今天的呂寨北一帶。二是址在故清淵縣治所以北的某地。

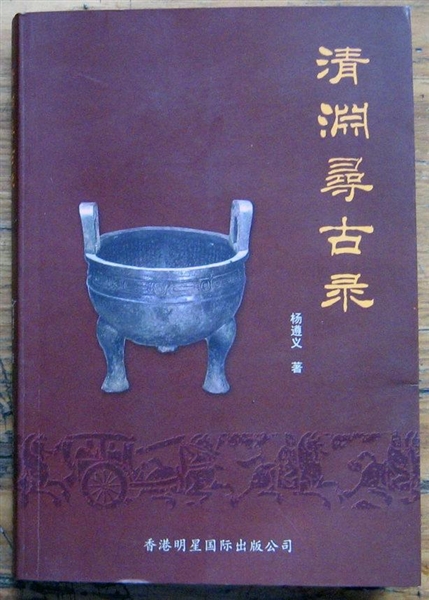

筆者楊遵義在前曾寫過《漢榆陽城考》的文章,並載入拙作《清淵尋古錄》一書中。文章依據民國《臨清縣誌》的觀點,把榆陽城定位在今臨西縣呂寨村北一帶。文章雖千方百計自圓其說,但卻自覺論據甚不充分。特別是經過後來多年的考古調查更知此說不能成立。因為在今呂寨村北乃至周邊一帶,既未發現漢代城址,又未見到大量的漢代墓葬埋藏。雖有幾座零星的漢墓被發現,但據今天考證,也為東漢的墓葬。所以,把這一帶定為西漢榆陽故城址,實在是武斷、牽強。再者,漢代乃至以後,中原地區皆百里設縣,40里設治(不是確數),這是歷代的設治規律。如果說古榆陽在呂寨北一帶,從地理位置上說,也是不太可能的。因為從漢清淵城的今館陶縣清陽城到今呂寨一帶相距百里,根本就不符合當時的建治習慣。所以,民國《臨清縣誌》所載的榆陽治在呂寨北一帶,不過是沒有任何考古依據的猜測和假說,此論點是錯誤的,其論據也是站不住腳的。

既然清乾隆《臨清直隸州志》把漢榆陽城定格在漢代清淵之北,卻又不在呂寨一帶,那么,漢榆陽究竟在什麼地方呢?近經數年對今臨西全縣全方位的考古調查,此城面貌初現端倪。

2007年.臨西縣西馬鳴堂村窯場在村東南臨館渠內取土的過程中,暴露了大面積的文化層。經初步調查,此遺址東西寬約2000米左右,南北長因沒有進行大面積的考古發掘,難有確數。不過,根據對緊鄰其南的幾處戰、漢遺址分析,此遺址南北長應在2000米以上。此遺址上部有唐代墓葬,唐墓之下為文化層,文化層在今地表下8米以上,其厚度為2米左右。2米左右的文化層內,明顯地包含著上部的漢代文化和下層春秋末期和戰國文化兩部分。如此豐富的文化內涵和如此大的面積,當系古代城址無疑。但此遺址是否就是漢榆陽城遺址呢?答案是肯定的。其論據有六:一、清乾隆《臨清直隸州志》明確記載:榆陽在清淵城北,此遺址恰好距於清淵(治今館陶縣清陽城)之北,方位明確。二、除榆陽城外,歷代史志在漢清淵縣域沒有其他的城市記載。三、秦、漢以後,百里為縣,40里(不是確數)設治,此遺址距漢清淵城正是40里左右。符合當時的建制標準。四、根據專家判定,漢代的縣城規模一般在1300米——1600米左右,而此遺址東西寬在2000米左右,是一處典型的縣級以上的城市規模,惜未進行大面積的考古發掘,以確定城牆遺存。五、此地居於古淇水之陽,符合古人城依水而建,民依水而居的習慣模式。也符合《水經注》“淇水東北逕榆陽城北”的記述。六、此遺址豐富的出土物及大量的瓦片、陶鬲、陶豆等遺存說明了其延續年代。而其周邊諸多戰、漢遺址及墓葬的現身也認證了此遺址的城市屬性。

綜上所述,今西馬鳴堂遺址當為漢榆陽古城無疑。

歷史及消亡

民國《臨清縣誌》載:“清淵舊志古蹟有榆陽城,或當時為清淵分地歟。”此說告訴我們,清淵舊志上即已有古榆陽城的記述,這裡儘管沒有說明是什麼時候的舊志,但至少可以說明此城古已有之,此一大概念是肯定的。至於它的歷史能夠追溯到什麼時候,考古調查回答了這一問題。

在榆陽古遺址的考古調查中發現,此遺址深達2米的文化層中含有大量的歷史文化信息。2米左右不一的文化層又大致分為兩層。上面的文化層為漢代文化層,其中含有遍地的繩紋和菱形紋、方塊紋等紋飾的板瓦,繩紋筒瓦,繩紋和幾何紋陶罐、陶缸等器皿的殘片。還見有漢五銖錢、帶有“趙平、趙翁孺”名號的雙面印文的穿帶印、典型的西漢青銅帶鉤等,又見有許多雜亂的人骨。漢文化層下面是戰國和春秋文化層混雜,出土有繩紋陶瓦、陶鬲和陶釜、陶豆等建築及日用生活器皿的殘片。文化內涵豐富。豐富的文化層和出土物告訴我們,榆陽古城應始於春秋晚期,興於戰國,盛於西漢,至西漢末年或東漢初年亡於戰亂,其存在歷史約千年左右。

在2009年全國第三次文物普查過程中,曾對此遺址的局部進行了調查,但因時間緊,任務重,所以其調查不夠深入,只見到上面暴露的戰漢文化層。沒有也不可能進行深入的發掘,又沒有考察此遺址的全貌,更沒有明確它的屬性,故此只認定了此遺址為“戰、漢遺址”。

在距古榆陽城之東南約1000米左右的今范莊村,也發現了略晚於西馬鳴堂遺址的遺存,文化層厚度為80厘米左右,此遺址首次發現戰國雙面粗麻布紋平瓦(或曰磚),還見有粗細繩紋陶罐、陶豆等遺存。從器物遺存之豐富來看,此遺址應為戰、漢時期的一處重要聚落或陶作坊遺存。

距榆陽城南2000米的今萬莊萬和宮處,也是戰、漢時期的歷史遺存。萬和宮遺址發現了大面積的繩紋板瓦、筒瓦,當系西漢早期建築遺存。又見有散落遍地的漢代五銖錢、戰國刀幣、漢代青銅軍司馬印、鐵制兵器、鐵甲等戰場印痕。還見有散落遍地的屍骨等,以及尖底瓶等陶器和原始青瓷器皿。綜合分析,今萬和宮遺址應為戰、漢時期的一處戰略要地和漢代的一處古戰場。同樣可為佐證的還有萬莊村西北500米處的修老官寨遺址,見有商周至漢代文化層。漢文化層中也出土有大量的鐵甲。與萬莊相鄰,居於今萬莊村南的修棗科村發現有西周甲骨。與修棗科緊鄰的秦白地,數年前也發現秦、漢時期的拍印粗繩紋陶壺等遺物。這些豐富的漢及漢以前的文化遺存說明,榆陽古城及其以南(北從今西馬鳴堂,南到秦白地一帶),是漢及漢以前文化的富藏區。同時還說明,此域應為古榆陽屬地。

值得說明的是,古榆陽城及以上數處古遺址有著一些共同的特點:一是這些古遺址的下限都是兩漢之交。二是古榆陽城和今范莊、萬莊、修寨等漢文化層都見有大量的雜亂的屍骨,其中萬莊、修寨兩處古遺址都伴有鐵甲等兵器出土。三是榆陽古城發現的漢代青銅帶鉤和萬莊發現的“軍司馬印”都在人骨之側,說明均系該人隨身之物。軍司馬印側的人骨系一無頭屍骨,屍骨上還著有鐵甲、箭簇、和佩劍等兵器。以上三點足以說明,榆陽古城及其周邊的古遺址都毀於兩漢之交的一場慘烈戰爭。那么,這又是怎樣的一場戰爭呢?

據史志記載,西漢末年和東漢初年,古清淵域戰事不斷,但較大的戰爭當有兩次。

一是西漢成帝時鐵官徒蘇令的起義。西漢末年,階級矛盾日趨尖銳,社會險象環生。漢成帝即位不久,在今山東、河南等地就相繼爆發了多次農民起義。其中山陽(今山東金鄉)鐵官徒(為防止逃跑而帶著鐵鏈子打鐵的奴隸)起義的蘇令軍聲勢最為浩大。他們活動於北方十幾個郡、國之中,誅殺長吏,縱放囚犯。奪取庫中兵器,糧食、衣物,還殺了東郡(戰國秦王政五年置,治今河南濮陽西南,今聊城八縣屬之)太守,汝南(今屬河南)都尉等。黃河以北十幾個郡、國都在他們的掌控之中,其中有可能包括古榆陽城(時為侯國)。因為在當時,榆陽是一個中原地區規模較大而比較富庶的侯國,所以,必然在他們的攻占目標之內。

二是東漢初年,劉秀與邯鄲王王郎及劉秀與銅馬軍的角逐,此地也是重要戰場。據民國《臨清縣誌》“大事記”載:(漢)“更始二年(24年),銅馬賊數萬入清、博,光武擊之。”此條記載雖未詳述,但此時此地的拉鋸戰時間之長,戰爭之殘烈,亦是少有的。至今,在今臨西域還有著劉秀在此作戰的許多傳說,其中就有“劉秀走南陽,狗咬觀星莊,雞叫馬鳴堂,天明下堡寺”的典故。上述三個村莊是一條自東而西的直線,說明了劉秀在此曾經戰鬥過的足跡,也說明了他在這一帶活動給後人留下的深刻印象。

榆陽古城是否毀於這兩次戰爭的某一次或者是其它戰爭,難以定論,有待於今後的進一步考證。不過,榆陽古城毀滅於兩漢之交的戰爭,卻是為諸多出土文物所證實的。

沿革及屬性

民國《臨清縣誌》載:(漢)“昭帝封太常江德為榆陽侯。”江德者,乃西漢昭帝時期中央機構“三公”、“九卿”中的九卿之首也,西漢稱太常,東漢時期稱太常卿。時太常江德因功被漢昭帝封為榆陽(國)侯。榆陽國屬縣級侯國,但他的食祿則由太常的比兩千石升為兩千石,銀印青綬,比當時縣令的食祿(六百石至一千石)多出一倍以上,實際上和一個郡守享受同樣的待遇。所以說,西漢時的榆陽屬於一個縣級的侯國,而其政治地位卻遠比縣令要高的多。

按西漢時的建制,在一個縣級侯國中,君侯與縣令同設。君侯為銀印青綬,縣令則為銅印黑綬。如上述,在古榆陽城的考古調查中,曾發現一個木製印盒的印痕(木製印盒早已腐朽,只見其形),並由四枚精緻的青銅釘子釘住,盒內藏有鐵器製件和一方青銅穿帶印,印面長闊各1.5㎝,高0.5㎝,雙面印文,一面為“趙平”,一面為“趙翁孺”。印文為小篆書體,字型遒勁,印文深竣,經鑑定,應為西漢早期遺物。由此可見,所謂趙平者,應為榆陽城的一代縣令或其他官員,絕非一般平民。 出土的古錢幣

出土的古錢幣

出土的古錢幣

出土的古錢幣民國《臨清縣誌》還有清淵路氏的記載:“按王俊歸志,謂路氏出自姬姓,堯封於中路,(即今中原地區),歷虞、夏稱侯,子孫以國為氏,漢符離侯路博德始居陽平(漢清淵屬之),世為清淵(人),至南北朝,仕宦鼎盛。”縣誌中詳細記述了漢符離侯路博德先祖的封地,得姓來源,以及路博德始居陽平清淵等情況。當時,清淵周邊百里,封王之地只有榆陽,可見路博德的先祖或許即居榆陽(因當時還沒有清淵的建制),至榆陽遭兵焚後,路氏一族即避居榆陽之西五里的今下堡寺。此村莊,至今尚有路氏傳人。今下堡寺路氏,縣誌和譜牒記載明晰,傳承有緒,系路博德後裔無疑。後路博德因軍功升至伏波大將軍,居官長安。《漢書》中記載說:漢元鼎五年(前112年),漢武帝派大將軍(金印紫綬,掌兵、戰之事)路博德、楊仆等率兵十萬餘,自湘、贛、黔、桂分道出擊,翌年********南粵國。由此可見,漢武帝時的路博德是清淵人物的佼佼者。路氏先祖,不少人皆在虞、夏及其後封侯,有的人是否為榆陽侯,不得而知,尚需專家、學者進一步研究考證。 出土的古錢幣

出土的古錢幣

出土的古錢幣

出土的古錢幣從以上人物的敘述中可知,有漢以來,榆陽城應始終是一個以侯國的身份出現的城市。從春秋戰國時期,榆陽即頗具城市規模的現實來看,春秋末期,榆陽之地至少是諸侯國大夫的采邑。據史載,春秋末年,諸侯國內有大夫采邑(宗族的封地),當時的一個采邑實際上就是一個小國。其中,大的采邑,一般擁有兵車一百乘,稱為“百乘之家”。而古榆陽就應是一個“百乘之家”。這樣一個“百乘之家”的采邑,其規模和人口即可稱為是一個大邑了。後來,經秦的殘酷剝削與八年的楚、漢戰爭,再加上大饑荒、人相食,戰國時的大邑尚存不過兩千戶,人口可警的減少了。直到漢景帝時,榆陽等中原地區的人口才大體恢復到戰國時的水平。此時榆陽侯國的轄地應為今臨西縣的臨西鎮、下堡寺鎮、白地辦事處等數個鎮、辦事處的部分村莊。

綜上所述,榆陽之地,春秋末乃至戰國時當為采邑(邑),漢稱侯國,直到兩漢之交最後消亡於戰爭。從此,千年的榆陽古城慢慢地淡出了人們的視線。

西漢高帝時期,我域設立清淵縣,其治所在榆陽城南略偏西相距40多里的今館陶縣清陽城。此時除榆陽轄地外,今臨西縣其他大部地域歸清淵縣轄。這種國、縣分治的局面一直持續到西漢末年或東漢早年榆陽侯國的最後滅亡。至此,今臨西地域始歸一統。

後來,南北朝時期的後趙和北魏,兩次設立臨清縣(以臨清河之意,故名),治設榆陽城東十里的今臨西縣倉上村東的臥牛坑和南北“月窪”一帶。那么,為什麼新設的臨清縣沒有在榆陽舊城設治呢?因為當時榆陽之後的淇水已塞,而黃河北流在今倉上一帶形成了屯氏別河,隋代,煬帝又大致依漢屯氏別河的走向開了永濟渠,古人根據“依水建城”的理念,所以三百年後設立的臨清才治移今倉上。從此,臨清縣治所在今臨西域持續存在了797年。到金天會五年(1127年),因水患和永濟渠東移等原因,治遷今衛運河東原堂邑縣地的曹仁鎮。從此把臨清這一千年古縣名丟在了今衛運河東,而原臨清卻在1964年區劃時以居於金代以後臨清以西之意,改名曰“臨西”,縱觀古清淵域縣名及治所的變更,不得不說是一個戲劇性的收場。而古榆陽城,則始終是漢清淵(臨清)歷史上一顆璀璨的明珠。

作者簡介:

楊遵義,男,1946年生,原任臨西縣農村工作部部長。2002年離崗後即從事全縣的文物調查工作,並出版了《清淵尋古錄》等著作。

萬文禮,男,1983年生,河北中醫學院畢業,熱心文物和考古,現為中國收藏協會青銅器專門委員會會員、河北省收藏協會會員。

張 霞,女,1984年生,大專文化,現任臨西縣文保所所長。

在遺址筆者手拿隨處可見的古陶片給記者看

在遺址筆者手拿隨處可見的古陶片給記者看