下迪村

山西省稷山縣下迪村故稱清源城,據《左傳·僖公十八年》,晉桓公路經此地建清源城。距今已有2000多年歷史。封建時代設下迪鎮,民國後改為下迪村。

基本介紹

- 中文名稱:下迪村

- 別名:清源城

- 面積:7620畝

- 人口:4338口人

地理位置,文化歷史,組織機構,

地理位置

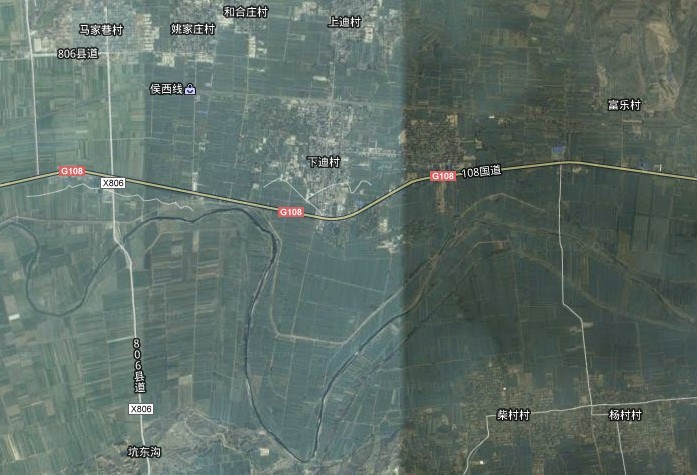

下迪村位於稷山縣城西20華里處108國道北,北依古上迪黃土高崖,南臨滔滔汾水,東鄰富樂村,西靠和合村,全村有9個居民組,985戶,4338口人,黨員90名,占地面積7620畝,其中耕地3250畝。上世紀60年代末,因汾水泛濫殃及村莊,該村村民在黨和政府的關懷下,同和合村、姚家莊村、馬家巷村、西薛村村民進行了村落遷移、重建家園的基建工程,經歷十多年的艱苦奮鬥,舊貌變新顏,如今在改革開放的今天,更呈現出一派繁榮昌盛的新局面。

文化歷史

清源城歷史悠久,人傑地靈。遠在上古時期,河槽地帶是一片“天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊”的沼澤地。勤勞的華夏民族繁衍於黃河流域汾水堤畔,定居於黃土高原的河谷處,后稷教民稼穡農耕於此,留下傳統美德。隨著自然界的變化,人們逐水而居,向周圍擴散耕種,因居住集中,離耕地較遠,漸漸形成了諸多自然村落。

水是生命之源,哪裡水多條件好,哪裡居住的人就多。清源城土地肥沃,便在這一帶形成了一個較大的自然村。據下迪村村名簡介碑記載:“晉桓公建清源城於此。”清源城舊址建於古上迪,即古城,現侯西鐵路線南,西有城埠一角依舊,長約20餘米,寬約3米。後因汾水下退,人們逐漸向南定居於晉陝官道兩旁,街道呈東西走向,素有“下迪街兩頭翹,中間有個稷王廟”的傳說。

周圍城埠封閉甚嚴,文物古蹟頗多,既有繁華的五門,又有眾多的廟宇。五門即北門、南門、東門、小南門、大南門;廟宇自東向西有龍王廟、石牌樓、三關廟;東門有“陽平的舞台,寧翟的鐘,下迪的東門賽過京”之美譽。其他建築按八卦方位,西北有玉皇閣,北有稷王廟,東有龍王廟,南有火神廟。漫長的遠古時期,汾水流域洪水泛濫,風沙蔽日,給人民製造很多災難,為了消災免難,先人們依據五行生剋原理,把火神當做自己的保護神。每年正月二十九,是清源的傳統節日,十里八方百姓,都來這裡進香朝拜,以賀神功。南有小南門、大南門之分,東南火神廟東有文昌閣,聳立在清源城巽地。

清源城,街南街北大路小巷門庭若市,店鋪林立,熱鬧非凡,城中還有熱鬧的夜市和早市,稷王廟院是城中的娛樂場所,那裡有戲劇雜技和武術表演,遠近四方商人,都在這裡匯集,買賣貨物。臘月二十三是清源城一年中最大的古集會,市場非常活躍,經濟尤為發達。

1840年,中英鴉片戰爭爆發,三元里人民抗英,金田起義,太平天國定都南京(稱天京),捻軍(公元1853年~1868年),一部分人北上。1867年(清同治六年)冬,西捻軍在張宗禹的率領下,由陝西向河北進行戰略轉移,從吉縣小船窩東渡黃河南下,經河津入稷山,農曆十一月二十三,占領陽史、西薛、下迪、南陽等村,因為清軍圍追堵截,只停留了一夜,急行東去。捻軍沿路殺富濟貧、開倉放糧,一些富豪商家聞風喪膽,東躲西藏,將財產紛紛向翟店轉移。清源城內廟巷、張家巷的富商也被鬥了出來,他們無處藏身,都輾轉南移,越過汾水過翟店,時值鹹豐年間(公元1851年~1861年)與同治年間(公元1862年~1874年)。清源城的經濟一天天衰落下來,時有“倒了下迪鎮,富了翟店鎮”之說。

民國初年,下迪鎮更名為下迪村,日寇侵華與閻錫山二戰區時期,下迪建過編村、治村。新中國成立後人民掌握政權,下迪村則成為管轄河槽12個自然村的辦公中心(公社所在地)。農業學大寨期間,清源城殘留的土城牆全部被剷除。改革開放後,公社改為鄉,辦公地址仍在下迪村。本世紀初,撤鄉並鎮,下迪鄉所轄的12個自然村,均歸屬稷峰鎮管轄。下迪村仍是一個有四五千口人的大村。上世紀90年代初,為活躍經濟,重新立有逢五、逢九等集會。

清源城文化十分繁榮,戲曲堪稱精緻,以家戲而著稱方圓數十里,戲曲盛行於明末清初。每年的正月二十九,是清源古城人民的傳統節日,當日的文藝會演有鼓車、高蹺、抬閣、戲劇、武術等表演,百花齊放,競相鬥艷。既有古老的神話傳奇人物,又有吉祥物藝術品,同時還有逗人的滑稽小品等。

清源城文藝會演古時分10桌:一為東祥桌,二為雍和桌,三為挹(yi)秀桌,四為朝陽桌,五為三垣桌,六為致和桌,七為坤寧桌,剩餘其他桌(迎旭桌、仁和桌、乾一桌)均合稱為西三桌,一二三桌合稱為東三桌。

現由於村落遷移,原先的文藝組織隨之發生了變化,文藝會演今分為8個會:永樂會、同樂會、古城會、桃園會、中源會、東興會、東盛會、東聯會,使古老的清源城增添了青春活力。

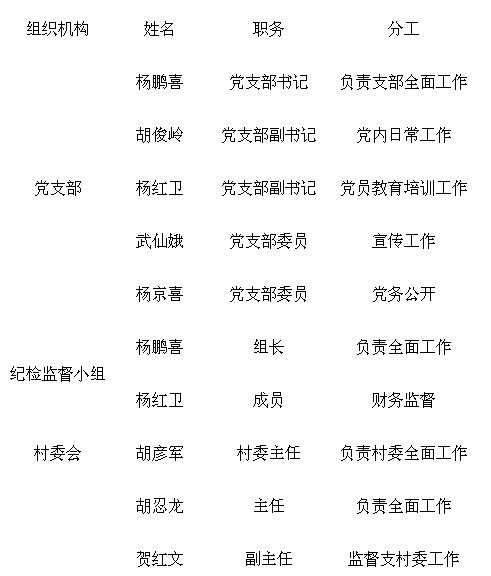

組織機構

下迪村2012年組織機構、人員分工及聯繫方式