粵北話是指粵北客語方言,粵北是客家大本營地區,客家方言是該地區最為通行的方言。

基本介紹

基本信息,歷 史 淵 源,具體分布,

基本信息

粵北是漢語方言相當複雜的地區,客家話是該地區最為通行的方言。根據粵北地區移民來自不同的地域,比較粵北各方言點語音的異同,將粵北東北部的南雄、仁化、始興一帶的方言劃歸客方言,看作贛南客家方言往粵北方向延伸的老客家話,而自樂昌、曲江、汝源、英德而至佛岡、清新一帶粵北中軸的方言則劃為新客家話,這是符合粵北客方言分布的實際的。

熊正輝同志曾把粵北的客家話劃分為粵北片和粵台片的韶南小片兩個地區。包括南雄烏逕和仁化長江在內的粵北東北部方言也應當劃歸為該地區的客家方言

粵北片 共6個縣市

樂昌市、仁化縣、翁源縣、始興縣、南雄市、陽山縣

粵北片的客家話與江西南部的客家話 粵北土話以及湖南南部的土話接壤,方言之間相互影響,所以粵北片的客家話與同是廣東省的粵台縣 粵西片 海陸片方言聲調系統都不一樣。內部缺乏一致性。

歷 史 淵 源

據《簡明廣東史》西晉永嘉年間已有少量中原人經鄱陽湖沿贛水進入粵北(含曲江),今粵北客家話人口多與今福建省閩西南地區有淵源關係,大部分客家話村民都稱自己祖先來自福建省,能說得較具體一些的則稱來自福建上杭縣瓦子街或福建瓦子街。遷徙年代一般早者始於宋,晚者止於明末清初,其中以元末明初遷入者為多。有直接從福建遷來者,亦有經今江西湖南兩省或粵東、粵北各縣輾轉遷來。宋代較早徙粵北境內的客家人,是翁源崑山和周陂的部分陳姓人氏。對於一些自稱祖先於清代從粵東、粵北各縣遷來的客家村民,再追究其淵源,仍然會與福建發生淵源關係。

具體分布

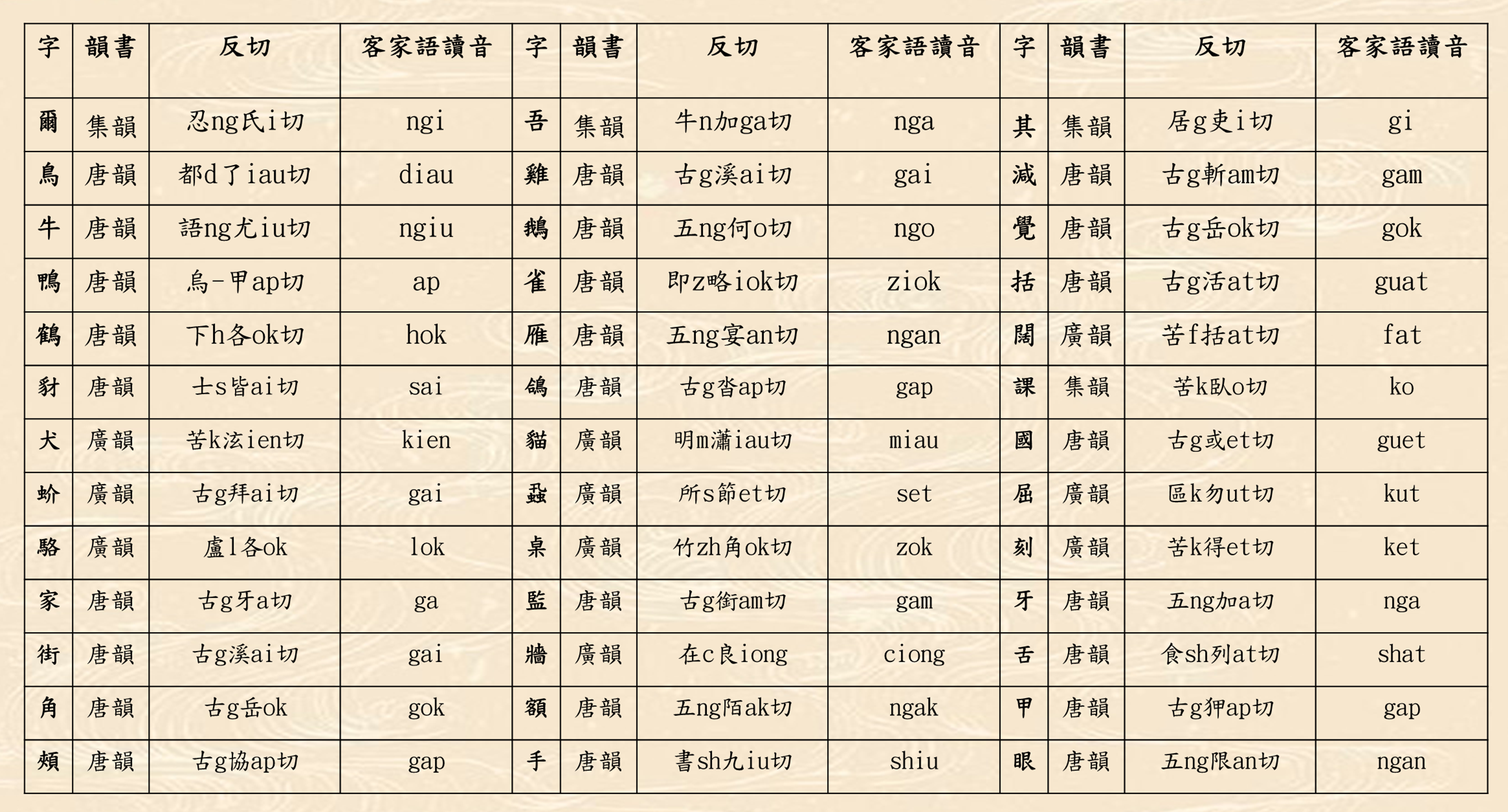

韻書與客家語

(一)客方言

粵北的客方言,分布面很廣;翁源、始興二縣,為純客方言區;曲江、仁化、乳源、英德四縣,客方言區占多數;南雄、樂昌、連縣、陽山、連南、連山六縣,客方言雖不占優勢,但相當部分鄉鎮、尤其在縣城,客方言基本可以通行。因此,客方言是粵北的主要漢語方言。按語音類型區分,劃分為兩大片:

1.廣東客家方言粵台片韶南小片

這種客方言的韻母系統,“m.n.η.p.t .k”六個韻尾齊全。除集中在韶關市區外,大多分布曲江、英德二縣境內,使用人口約90萬人。其中:韶關市東郊、北郊農村,使用人口約3萬人。

曲江全縣23個鄉鎮都有分布,馬壩、大塘、火山、楓漳、靈溪、沙溪、烏石、樟市、羅坑、鳳田、江灣、大橋、周田、黃坑、龍歸等鄉鎮以客方言為主,白土、白沙、重陽、犁市、梅村等鄉鎮也有部分民眾使用。使用人口共265380人(農村228180人,城鎮和廠礦37200人)。

英德縣分布在橫石水、青塘、黃陂、橋頭、大鎮、白沙、魚灣、橫石塘、沙口、下石太、石扶鋪、石牯塘、西牛等鄉鎮,附城、張陂、水邊、大灣、沙壩、波羅、望埠、青坑、大洞、九龍、明逕等鄉鎮也有部分民眾使用。使用人口約590000人。

2.廣東客家方言粵北片

這種客方言的韻母系統,“m.n.η.p.t.r六個韻尾不全。主要分布在始興等11個縣,使用人口約145萬人。其中:

始興縣;全縣都是客方言區,分布在太平、城南、頓岡、沈所、澄江、馬市、陸源、城郊、深渡水、羅壩、都亨、北山、花山、司前、隘子等各鄉鎮。使用人口215800人。

南雄縣:主要分布在瀾河鎮,全安、黎口、主田、古市等鄉鎮也有部分民眾使用。

全縣使用人口約有4萬人。

翁源縣:全縣都是客方言區,分布在龍仙、南浦、附城、礫下、周陂、三華、廟墩、官渡、六里、紅嶺、壩仔、岩莊、江尾、松塘、翁城、新江各鄉鎮。使用人口319430人。

乳源縣:分布在附城、侯公渡、一六、龍南、大橋、紅雲、大坪、洛陽、古母水、大布等鄉鎮,桂頭、柳坑的漢族人民也有部分使用。使用人口123900人。

仁化縣:分布在螢塘、仁化鎮、石塘、附城、長江、扶溪、聞韶、城口、紅山、丹霞等鄉鎮,使用人口142821人。

樂昌縣:分布在廊田、五山、九峰、兩江、大源等鄉鎮,長來、蜜口兩鄉的武江之東及羅家渡的南部也是客方言區。使用人口約310000人。

連縣:分布在縣城、附城、九陂、龍潭及龍坪、朝天、高山等鄉鎮,使用人口92000人。

陽山縣、分布在江英、高峰、犁頭、嶺背、黃坌、小江、秤架、大崀、青蓮等鄉鎮,黎埠也有部分漢族人民使用。使用人口約13萬人。

連南縣;分布在縣城三江與寨崗二鎮,以及寨南鄉北部等地,使用人口53826人。

連山縣:分布在縣城古田鎮和福堂、肖溪、小三江、田心、上帥、香寮等鄉鎮,使用人口約3000人。

另外,連縣有一種類似客方言的“阿B”話,只流行於縣城和附城,使用人口28000人。曲江縣亦有一種近似客方言的“蟻仔”話,僅在白土鎮五、八隊流行,使用人口140人。仁化縣還有一種洶源話,雜有客方言和粵方言的音調。這部分居民在1958年從河源縣遷來,分布在董塘鎮的紅星、五四、星光、東升數村,使用人口3525人。