“知德故里”指明代易學家、理學家、著名詩人來知德的故鄉——重慶市梁平縣。來知德,字矣鮮,號瞿塘,明嘉靖四年(公元1525年)出生於四川梁山仁賢鄉(今重慶市梁平縣仁賢鎮宏山村)。

基本介紹

- 本名:來知德

- 字號:字矣鮮

號瞿塘 - 所處時代:明代

- 出生地:四川梁山(今重慶梁平)

- 出生時間:1525年

- 去世時間:1604年

- 主要作品:《周易集注》《來瞿唐先生日錄》等

1.來知德故居,2.來知德墓遺址,3.知德公園(在建),4.來知德銅像,5.故里旅遊,雙桂堂,雙桂湖,蟠龍洞,東山國家森林公園,百里竹海,6.來氏淵源,7.來氏易學,8.來氏家風,焚據恤貧,義還遺金,清節可風,盜不侵仁,恪守孝悌,

1.來知德故居

來知德故居今梁平縣仁賢鎮宏山村,又名釜山。

釜山是淺丘中像覆鍋一樣的圓形土山。後枕展翼欲飛的白鶴岩,前瞻雄臥的梁山八景之一的赤牛城,左右淺丘時斷時連,平展伸延,氣勢開朗。農舍點點,翠竹蓬蓬,阡陌縱橫,山青水綠,荷蓮田田,稻香陣陣。其間鑲嵌著一條川東上成都的青石大道。人來人往,不時馬過轎迎,給寧靜的田園風光,點染出一派生機。宅前約百步,流淌著波光粼粼的清溪河,小巧的石拱橋(來家橋)橫跨兩岸,構成一幅小橋流水、田舍嘉禾的田園佳景。來夫子講學的釜山堂遺址猶存,與其出生地緊鄰。造訪於此,仿佛逸士高風猶存。

2.來知德墓遺址

位於梁平工業園區內,占地11.4畝,立有來知德紀念碑。目前已規劃占地55畝,計畫修建知德墓保護公園。

3.知德公園(在建)

擬新建來知德紀念館,重建釜山書院、來公祠等。

4.來知德銅像

位於梁平縣石馬山公園內。

5.故里旅遊

雙桂堂

雙桂堂又名“福國寺”、“萬竹山”,由破山海明禪師於清順治十年(公元1653年)創建,因有兩株桂花樹而得名,是全國重點寺廟、市級重點文物保護單位,享有“西南佛教禪宗祖庭”之美譽。

雙桂湖

雙桂湖景區位於雙桂旅遊區內,距雙桂堂5公里,距縣城3公里,與渝萬高速及縣城至雙桂堂的旅遊公路跨界而過。雙桂湖總面積7365畝,其中水面面積1800畝,水位高程118.3-186.3公頃,長於東西而狹於南北。

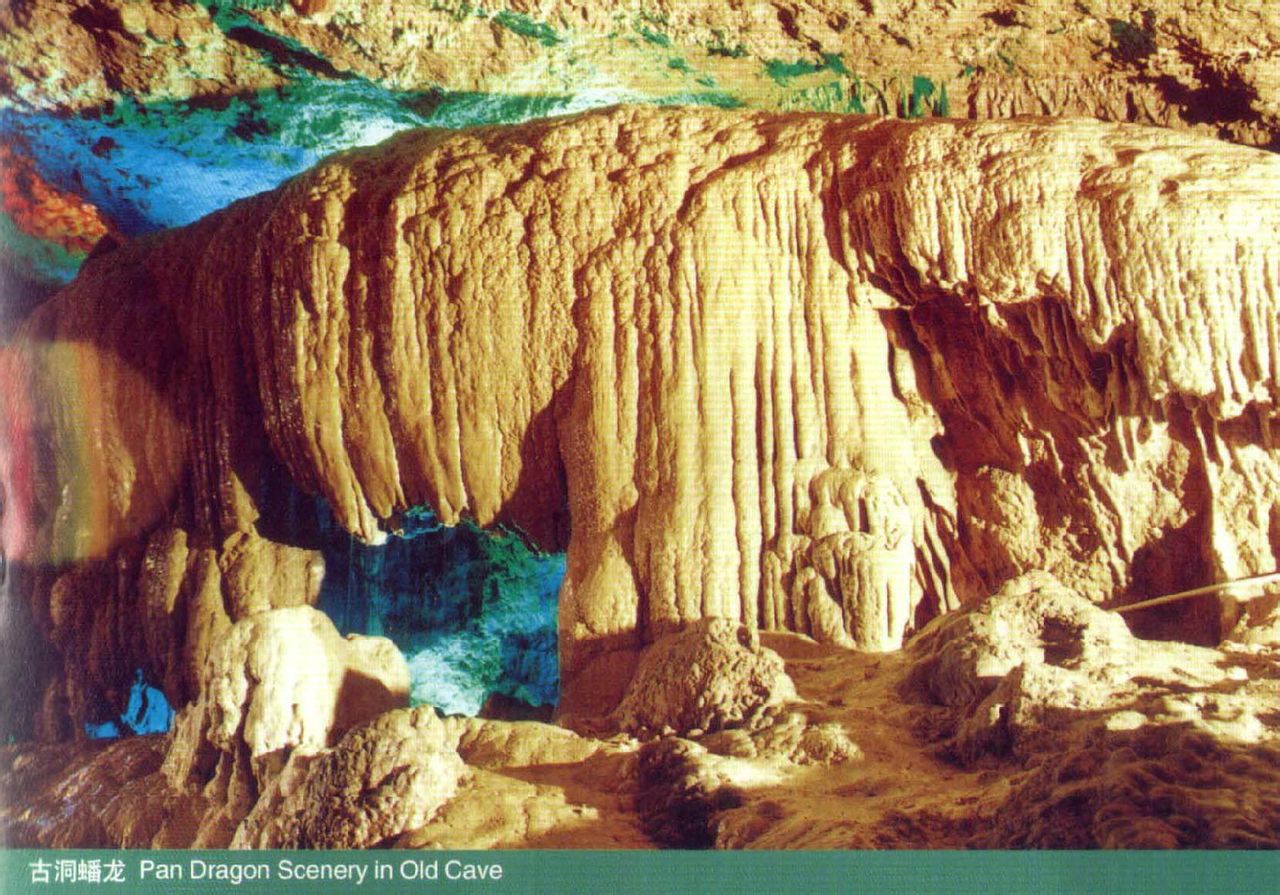

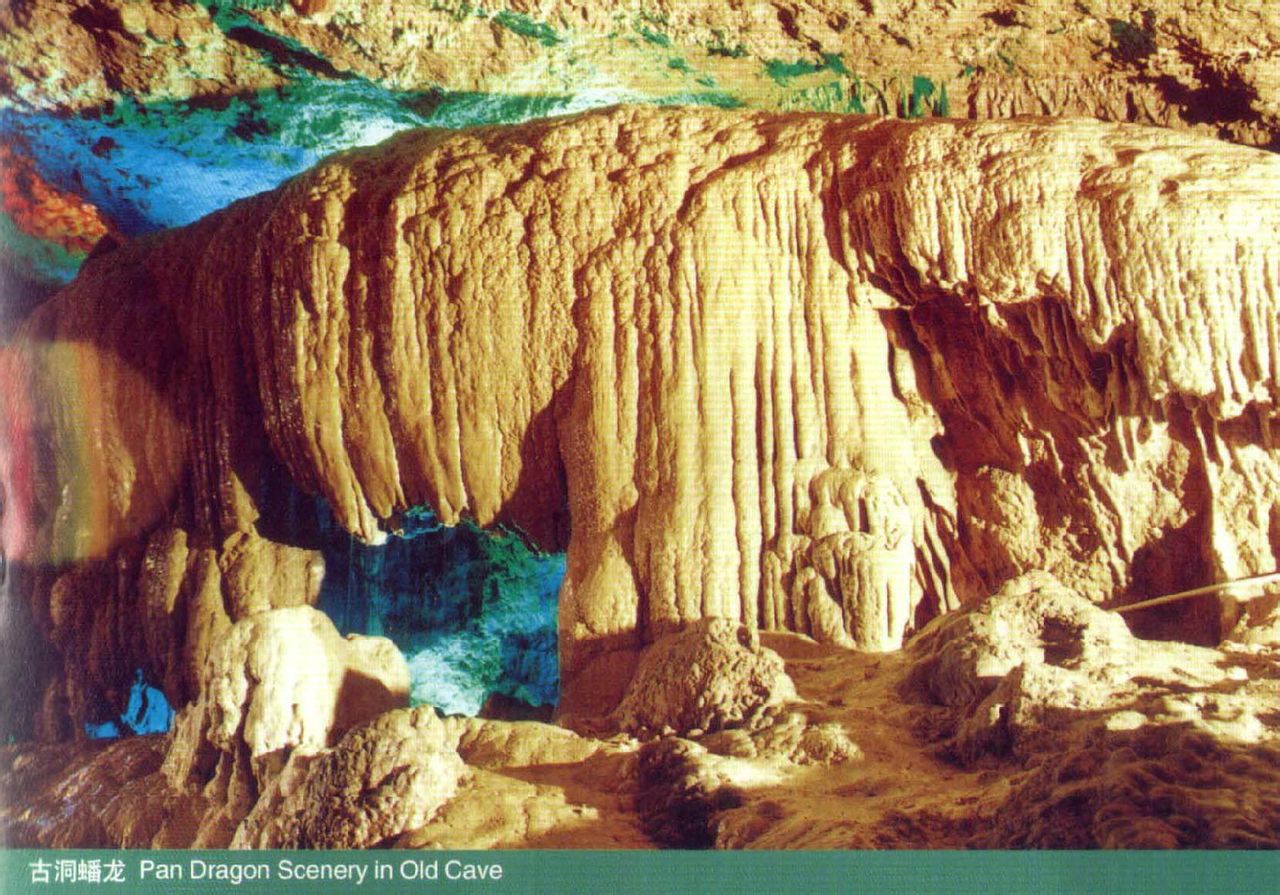

蟠龍洞

蟠龍洞位於梁平縣城南部,距縣城16公里。主要景點有:古洞蟠龍、“雌雄銀杏”、鄭家洞、崖泉瀑布、百步梯、斗大黃荊。

東山國家森林公園

東山國家森林公園共有自然、人文景觀74處,森林面積3780公傾。由菩薩頂、蟠龍洞、東明湖等三大景區組成。

百里竹海

百里竹海市級風景名勝區也稱為觀音竹海市級風景名勝區,位於梁平縣西北部。景區集竹林、山水、人文於一體,融“雄、奇、險、秀、幽、絕”於一身。有明月湖、百竹園、觀音洞、農村中小學生素質教育基地、天星塘、竹豐天池、小峨眉山、貓兒寨革命老區、狐狸嘴等50餘個景點。

6.來氏淵源

來知德這位掘遺啟後的注《易》大師,出生於蜀東梁山(今重慶市梁平縣)沙河鋪(仁賢鎮)。來姓是梁山世稱高、古、塗、來四大望族之一,然考其族譜,亦非土著,乃是元代移民。其先祖原籍越國蕭山(今浙江省蕭山縣)後遷湖北麻城。元末順帝時,其先祖來泰,西山來家洞,後代定居於此。因子孫繁衍,分支遷居梁山各處。其四世孫志高一支,遷居沙河鋪與老營場交界處釜山(今梁平縣仁賢鎮宏山村),即夫子之誕生地也。

7.來氏易學

“來氏易學”指明代生於四川梁山(今重慶梁平縣)來知德的獨樹一幟的易學成就和注《易》的學術思想。

來知德(1525—1604),字矣鮮,號瞿唐,四川梁山(今重慶梁平)人,明代理學家、易學家,著名詩人。嘉靖三十一年(1552)舉人,屢上公車不第,遂“杜門謝客,窮研經史”,隱居求志,著述為樂。其晚年,朝廷特授翰林院待詔,不赴,敕建“聘君仁里”石坊。著有《周易集注》《來瞿唐先生日錄》,分別收入《四庫全書》和《續修四庫全書》。後世尊其為“一代大儒”、“崛起真儒”,建來公祠以祀。其學術思想和文學創作,別開生面,卓然成家,易學成就更是獨樹一幟,時稱“絕學”,“孔子以來未曾有”,對後世影響至深,研究者遍及海內外。

來氏易學集中見於來知德所著《周易集注》《來瞿唐先生日錄》等。其中《周易集注》的學術價值最高,其內容具有樸素唯物主義思想,充滿了辯證法。上世紀40年代,我國天文學家劉子華先生,在法國巴黎大學的博士論文《八卦宇宙論與現代天文——一顆新行星的預測(即第十行星)》,就是運用《周易集注》中象數演繹太極圖的原理寫成的。

此外《大學古本釋》等著作,發前人之所未發,不但對宋代程顥、程頤、朱熹等理學家的著作有所批評辨證,對聖人孔子、孟子的一些說法也能獨抒新見,可見其學術研究之深。

古今研究《易經》主要有兩大流派,一是象數派,一是義理派。來氏易學是繼孔子以後,用象數結合義理注釋《易經》取得的巨大成就,至今仍是國內外易學研究者的必讀書目之一,世稱絕學。

8.來氏家風

來知德聰明好學,恪守家風,謹守孝悌,仁愛鄰里,為人真正,淡泊名利,其學術和人品,對世人影響深遠。這裡舉幾個發生於來知德家庭的真實故事:

焚據恤貧

夫子的曾祖來昭,習詩書,步士林,領歲薦監生,入仕林文林郎,出任雲南省宜良縣令。居官清慎勤能,清名素著。晚年致仕,回歸梁山息養田園,仁愛之懷益著。眼見貧親困戚,尤其那些向他借貸過錢糧的人,生活貧困,時日難工,哪有償還債務的能力?一向樂善好施的來昭心想,不如把他們請來,當面一把火,燒了那些借據,好讓他們解除負債未還的思想憂慮,各安生理,也盡一點和鄉親、睦鄉鄰的心意吧。

於是,他粗備酒食,還在廳上擺一盆炭火,邀請那些欠債的窮親戚來家。他靜坐著等待,直到那些臉帶菜色的窮親戚陸續到齊後,他便叫他們上座吃飯,並殷勤地勸酒,一直等到親友們吃完飯時,他才向大家說明他請客的原由。說完就做,當眾按名驗約,讀一張,燒一張,直到讀完燒完……堂中感激之聲此落彼起,大家從心靈深處崇敬這位焚據恤貧的好人。

仁聲傳播四方,雖是仿效的戰國時馮諼代孟嘗君焚券舊事,但開創了梁山縣仁賢家聲的先河。

義還遺金

來昭生子尚廉,樂善好施,繼承來氏家鳳。尚廉生子來朝,夫子之父也。因義還遺金,被朝廷敕封義士,賜鄉名為仁賢,建石碑於道旁,這就是沙河鋪改名“仁賢鄉”(現梁平縣仁賢鎮)的緣由。直到今日,來朝義士譜寫的感人鄉曲,仍流傳在民間。夫子曾祖來昭,從他焚券扶貧後,家中積蓄已盡。祖父尚廉又樂善好施,常說:“兒孫自有兒孫福,莫為兒孫做馬牛。”到生父來朝成家後,生計難以自給,便告別農耕,遷去沙河鋪塘鋪(街上),經營小棧(旅店),用夫妻勤勞的雙手,操持店務謀生。

在那時局不太平,官兵行行,馬蹄得得,夫役串串,匆匆爬行在塘鋪街頭時,來氏小棧的店門,也半開半閉的苦熬著。一天黃昏,一個商人模樣的中年人,背著一個不大的包袱,操著外地口音,住進了客店,並把隨帶的包袱交給了主人保管。主管默默地吃過晚飯,早早地關門歇息了。

一更、二更在沉悶的時光中流逝,在快到三更時,街上突然響起嘈雜的人喊馬嘶聲,“抓力夫”的吼聲,夾雜著打門砸物的可怕聲,嚇壞了睡後驚起的來氏小店主客三人。來朝叮嚀其妻說:“你守屋,我和客人出去躲一躲。”接著,後門一聲輕響,主客二人悄悄地出去了。只有來妻莫可奈何地忐忑不安的守候著。

邀天之倖,來氏雞行店未受到驚擾,迎來了平安的黎明,來妻帶著一夜的疲憊不安窺視著後門,終於盼回了滿身塵土的丈夫。

“客人呢?”來妻不禁搶先問丈夫。

“慌七忙八的亂跑,各找各的藏身處,跑散了。”來朝答道。

“天快亮了,客人想必會找回來的。”來朝補充說。

第二天的整個白天,來朝夫婦都是在盼望和念叨中度過的。

晚上,一燈如豆,簡陋臥室的木床上,放著那還未回讓路的客人留下的那隻包袱。來朝從床上包袱拿在手中掂了一掂,摸了又摸,憑他開店的經歷,估計著對妻子說:

“包袱中像是銀子”。

“打開來看。”來妻隨口說。

“動不得,包袱是客人的,客人不在,怎能隨便打開”他把眼睛一瞪,瞅著妻子不滿意的說。

“我是想看一下是啥東西,好收檢。難道我還想瞞他一點東西。”來妻辯解說。

“原物歸原主,是開店人家千百年傳下來的規矩,是決不能違犯的。如果把包袱打開來看了,他歪起心說話,你說咱辦?處事為人虧心的事不做,防人之心也不可無。話醜理端,你想想看。”

“對,對,還是你想得周全,那你就想法檢好囉。”

在夫妻默默沉思中,來朝手中拿著那個包袱,聯想到祖父的為官清正,致仕後還焚據恤貧;父親的樂善好施,歷歷在目。來氏忠厚傳家的家聲不能玷污,人窮志不窮,昧心利已虧心事決不能休憩,這才是正人君子。於是,下決心保存好這個包袱,等待客人來領取。

在那動亂的歲月,如何把包袱保存好,成了他們夫婦的難題。來朝獨自漫步在店裡苦苦地冥想著。抬頭望見供奉來氏昭穆的神龕,靈機一動,想出了辦法:把包袱平放在神龕上,當成菩薩的座子,菩薩擺在上面,前面用香爐燭台遮掩,站在地上是看不見包袱的。銀子又不怕薰火燎,強盜也不會想到神龕上有寶,還未聽說過偷家神的蠢賊哩。他不禁啞然失笑了。計謀一定,便如法炮製。再站在地上往上一看,只見香爐、燭台、菩薩,不禁會心的笑道:“穩委!穩委!”

倏忽三年過去,夫妻倆是在遵循“天理良心”的古訓中默默度過的。

一天中午,店內來了一位空著雙手,行色匆匆的中年客人。見了來朝也不打招呼,先是長長地嘆了一口氣,隨著便道:“三年了,三年了。”相視之下,來朝覺得來客似曾相識,但總又回憶不起是誰。相對片刻,客人又是長長地嘆了一口氣,開口又是“三年了”。來朝疑慮地望著他說:“客官,有事請講。”客人在激情稍稍平靜後,經過短暫思考,試探的說道:“我姓王,新寧(開江人)人,三年前的一天黃錯,投宿寶店,交了一個包袱給來老闆保存。那天晚上三更時候,街上兵拉夫,我與來老闆一同從後門出去躲避,跑出去不多遠,水火不容情,我在路邊小便,來老闆往前面直了。誰知我命運不好,被隊伍的總爺拉去當了力夫,開差到了川外。為了活命,一時當夫,一時當兵,總是無法逃回四川。苦扎苦掙熬過三年,終於逃脫劫難,有幸生還。有緣再踏寶地,請問來老闆還記不記得起我暫存包袱的事?”

這件討還三年前投宿放包袱的奇事,早驚動了小街的鄉親四鄰,圍上一屋來看稀奇。來朝也逐漸回憶起客人的音容笑貌,他當然坦然笑道:“客人所說的話不假,神靈保佑,包袱原物存在。但店家的本份,也是防止錯還外人,請王客官當眾寫出包袱內所存東西的清單,數目多少?再當眾打開包袱清點交還,免生是非。”

客人寫好清單後,來朝從容地從神龕上取下那個積滿厚厚灰塵的包袱,放在地上,讓人眾當場清點。一打開包袱,白花花二百兩紋銀擺在眾人眼前,連零星的銅錢,也原封未動。事實說明,主人、客人都是兩不欺心的忠厚君子。來朝欣慰地了卻了三年來的一件心事。客人激動得眼含熱淚顫抖著雙手捧著包袱,只是連聲說:“好人!好人!”他們心裡明白,二百兩紋銀,可值三五口人一份家業呀!等候的時間也不是三月五月,而是三年喲。

清節可風

嘉靖三十一年(1552),來知德以儒學生員中理經科鄉試第五名,按規矩,可由鄰里鄉人出資建舉人牌坊。他卻為鄰里著想,不圖虛名,對御史請辭。御史準辭,即書贈“清節可風”,並送給他30兩銀子作路費,亦被謝絕。

盜不侵仁

來知德嚴於律己,對人謙和,謹慎獨處。客住京城時,有鄰家女子愛慕他而甘心獻身,他斷然拒絕。(有一回)喝醉了酒,有人騙他把妓院當成了旅館。來先生睡醒發現後,半夜立即跑回了住地。有人寫信詬罵詆毀他,他只是微笑著燒掉,絕無怒色。有子孫要尋找詆毀的人理論,他說:“你們的修養還沒達到一定高度,見了那種人,未免穢物入心。”住在釜山堂時,即使晚上不關門,憑他的美德感染鄰里,連強盜都不曾侵犯他家。

恪守孝悌

來知德重仁仗義,教育同族子弟供養父母的吃穿,而且循循善誘;助貧安葬,扶危濟困,體恤他人如同愛憐自己。他購買莊園來提供長兄生活的物資,建築房屋來讓長兄實現安家立業的志向。出入必定伺候,吃飯必定陪同。參加宴會,如果缺少長兄,來先生堅決不會獨自前去。長兄在世時,即使食物粗糙,他也無不高興地吃;吃穿用度,從來不分你我。對待長兄特別忠厚敬重,即使年滿七十,尊重兄長的禮儀也毫不苟且,幾十年如一日。