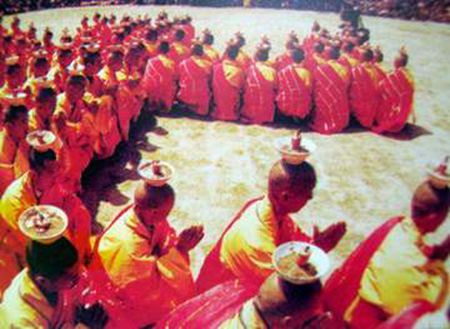

河南三門峽市的“百佛頂燈”。 三門峽湖濱區向陽村的“百佛頂燈”為三門峽黃河風情表演中的一個絕活。一百名和尚身披袈裟、頭頂碗燈、手搖芭蕉扇、走著梅花步表演民間絕技。“百佛頂燈”以高、難、險著稱,主要靠眼力、頸力,動中有靜,靜中有動,講究一個“穩”字。那虔誠、滑稽的神態足以讓人感覺到“佛光無邊”。

基本介紹

- 中文名:百佛頂燈

- 又名:和尚頂燈

- 起源:東漢早期

- 地點:三門峽

基本信息,歷史起源,傳承,發展,演出成就,

基本信息

拜佛頂燈起源於河南三門峽市,相傳為東漢時期佛教傳入我國,素以高、難、險著稱,是三門峽黃河風情表演中的一個絕活。

歷史起源

相傳,東漢時期,佛教傳入我國,位於長安、洛陽之間的陝州早受到影響,一時間寺院林立。有一位高僧奉旨到京都(洛陽)講經,途經陝州,各寺主持、方丈聞訊跪道迎留講經。因其學問廣博,使聽者如醉如痴,當京都復旨催促,眾人才知誤了大事,連夜送高僧入京。時值正月,各寺僧眾百餘人,手持燈籠,隆重送別,引來不少民眾圍觀。佛教有一規矩,即見俗人便雙手合十,口稱“阿彌陀佛”,可眾僧手提燈籠,一時不知如何是好,便止步不行。為難之機,機靈和尚,從燈籠中取出燈碗來,放在頭上頂著,既能照明,又能騰出手來,高僧便口頌:“善哉!善哉!”眾皆效之。後來每逢正月,陝州城眾僧人便頂著碗燈,在城內講經數夜,招徠聽眾,光大佛門。久而久之,頂燈便在陝州城流傳下來。 百佛頂燈

百佛頂燈

百佛頂燈

百佛頂燈“百佛頂燈”在元宵節前後表演,供民眾觀賞。

傳承

百佛頂燈,又名和尚頂燈,是流傳於黃河三門峽(古陝州城)一帶的一種大型民間舞蹈和傳統的社火形式。

依據民間傳說和挖掘整理出的史料來看,百佛頂燈起源於東漢早期。相傳永平10年,有一位高僧(竺法蘭的弟子)奉旨到京都(洛陽)講經,途徑陝州,各廟住持、方丈聞訊後跪道迎留。高僧見盛情難卻,便小住一日,設台講經。因其學問淵博,道行精深,且廣引宏論,使聽者如痴如醉,一連3日皆不食不睡。當京都復旨催促,眾人才知誤了大事,連夜送高僧入京。時值正月,各廟方丈、住持、僧眾百餘人,手持燈籠隆重送別,引來不少民眾圍觀。佛廟有一規矩,即見俗人便雙手合十,口稱“阿彌陀佛”。可眾僧手提燈籠,不知如何是好?高僧見狀,便止步不前。為難中一和尚靈機一動,從燈籠中取出燈碗來,放在頭上頂著,這樣既能照明又能騰出手來,高僧便口頌“善哉、善哉”,於是眾皆效之。後來,每逢正月,陝州城的眾僧便頭頂燈碗在城內講經,吸引聽眾,光大佛門。久而久之,頂燈便在陝州城一帶流傳下來。一些有武功的僧人還把練武的動作融入頂燈,如鑽板凳、上高台等。一些佛教樂人也給頂燈注入了民間鑼鼓鼓點和秧歌的動作,使百佛頂燈初具藝術表演的雛形。

發展

解放後,特別是1960年三門峽水利樞紐工程建成,下閘蓄水後的陝州古城成為淹沒區,百佛頂燈被民間藝人遷移到向陽村繼承下來。每逢正月,或三五人或七八人地為民眾表演。這一大型民間舞蹈之所以近兩千年仍流傳不衰,除了它具有僧俗同樂的特點外,另一重要因素就是其表演形式靈活,“高、難、奇、險”,可觀性強。

改革開放後,本著“古為今用”的原則,湖濱區文化局經過對百佛頂燈數年的挖掘和整理,在原有舞蹈動作的基礎上精心排練,增加了太極拳、少林拳、團體操、戲曲台步等藝術造型,使之變得更加完美和好看了。頂燈打拳,體現了和尚練武強身的特定生活習性;太極頂燈,既具有場面的流動感,也打消了觀眾對燈碗是否粘在頭上的疑問;團體操則一改過去單一的圍圈表演和馬路行走表演,成了今日的十幾人或上百人的舞台表演或大型團體演出。尤其是在多次參加國內民間舞蹈表演及為外賓表演的活動中,百佛頂燈深受國內外有關專家、內行及廣大民眾的好評和喜愛。表演時,100名光頭小伙身披黃僧袍,外罩紅袈裟,頭頂點燃著燈油芯或蠟燭的大瓷碗,在不斷轉換的鼓點的指揮下,跳躍舞蹈,時而托燈在手,時而頂燈頭上,時而款款台步,時而大步流星。燈流、人流,卷如浪擊絕壁,展似大河奔流,充分顯示了“九曲黃河十八彎,直下三門(神門、鬼門、人門)走東海”的壯觀景象。最後,在疾如暴風驟雨的鼓點催促下,“書寫”了一個巨大的“佛”字!

演出成就

1991年5月,《百佛頂燈》首次以一百人的規模表演,扮演“和尚”的是湖濱區向陽村的農民。他們從一個缺乏藝術修養的農民發展到訓練有素的表演者,經歷了一個脫胎換骨的磨鍊過程。表演時必須全神貫注,“眼觀六路、耳聽八方”,要有整體觀念和音樂節奏感。每次表演前“和尚”需淨髮,使頭面的光亮和燈光相映生輝,以增強觀賞的效果。1991年底廣州“中華百絕博覽會”上,《百佛頂燈》被評為“百絕之首”,譽為“中華國粹”並獲博覽會表演金獎。美國、日本、台灣、香港等多家電視台與製片商相繼錄製了專題片。

1992年9月,《百佛頂燈》參加鄭州國際少林武術節開幕式的表演,有這樣一個壯觀奇特的場面:一位身材魁梧的老“方丈”手擎一面寬2.2米、長3米書有“佛”字的大旗做先導,8名小“和尚”分別打著“四海昇平、僧俗同樂”的幡旗緊步其後,在強烈而富有節奏的鼓樂聲中,100名身著鵝黃僧袍,下穿大紅燈籠褲,外罩鮮紅袈裟,胸前佩戴大串佛珠,足登長襪鞋的“和尚”列隊出場。但見他們閃閃發亮的光頭上,頂著燃有蠟燭的粗瓷大碗,步伐沉穩,瀟灑自如,相互穿插組成方陣。先是頂燈習武操練拳術,手、眼、頸、腰、腿協調一致。隨之託燈在手,以太極八卦的招式閃、轉、騰、推、拿、運燈。隨著鼓點節奏的變化,百名“和尚”井然有序,先後組成“X”、“武”字圖形和“羅漢疊塔”、“砥柱矗立”、“碧波浮蓮”等造型。後又在急促的鼓點配合下,“和尚”們以唐宋舞姿快步圓場,飛龍走蛇,首擺尾隨,遙相呼應。步如行雲流水,燈似繁星點點。忽然畫面靜止,一個巨大的“佛”字呈現在觀眾面前。此時,燈火按筆畫順序先後起落、縱橫交錯、搖曳閃爍,宛如一位高明的書法大師在揮火疾書。恢弘的氣勢,壯觀的場面,令觀眾目不暇接,心眩神迷,拍案叫絕。“和尚”們出色的表演給中外賓朋留下了難忘的印象。《百佛頂燈》的音樂伴奏主要用三面大鼓。鼓點的演奏根據舞蹈內容而定,突出節奏的快慢對比,強弱對比,使之激情歡愉、熱情奔放,從而渲染和烘托舞蹈氣氛。