基本介紹

- 書名:牛的印跡

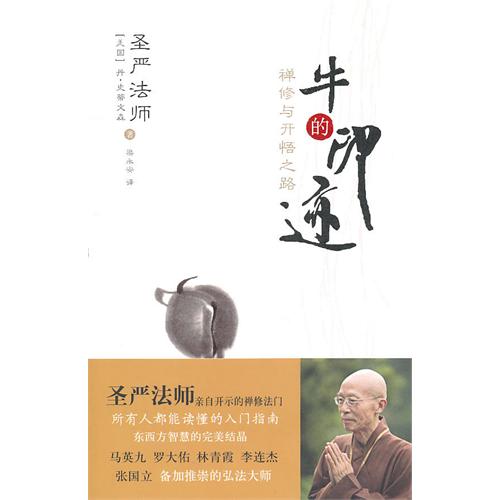

- 作者:聖嚴法師

- ISBN:9787544716574

- 出版社:譯林出版社

- 出版時間:2011-3-1

- 開本:16開

內容簡介,目錄,聖嚴法師簡介,

內容簡介

所謂“牛的印跡”,可追溯至十二世紀禪宗著名的“十牛圖”。該系列畫作以牛與牧牛人為主軸,生動描述了禪修的次第。畫中,牧牛人代表修行者;牛可視為想吃路邊欲望野草的煩惱心,同時也象徵著開悟心或人人本具的佛性。“十牛圖”描述了歷經尋找、發現、馴服與騎牛歸家的過程,其中的每一幅畫代表了修行人所必經的階段,其寓意是,我們能透過參禪,馴服不羈的心,並實現人的佛性。

《牛的印跡(禪修與開悟之路)》總集了聖嚴法師在禪堂教導禪修的課程內容與禪七講話。內容完整,次第分明,理論與實踐並重,如同指向月亮的手指、渡人到達彼岸的擺渡,無疑有助於習定修慧,走上開悟之路。

目錄

序言

聖嚴法師簡介

第一部分 導言:禪宗與佛教的修行

第一章 禪與“空”:禪與傳統佛教的方法

禪宗與佛教的“空”觀

對應不同修行階段不同的修行方法

第二章 修禪與調攝身心的原則

有效禪修的先決條件:調身

有效禪修的先決條件:調息

有效禪修的先決條件:調心

修行進?的七階段

第二部分 漸法中的三無漏學

第三章 佛教的戒律與禪修

第四章 五停心觀

數息觀

不淨觀

念佛觀

四無量心觀

因緣觀

界分別觀

第五章 修慧:四念處

四念處作為一種禪修的方法

四念處與四諦及不同層次空性的關係

第三部分 禪宗的頓法

第六章 禪宗與頓悟法門

頓悟與漸悟

禪宗

第七章 參公案與看話頭

公案的用處

話頭的用處

溫和的方法?強力的方法

第八章 默照禪

默照禪的歷史淵源

作為修行法的默照

修默照的先決條件與提醒

修默照的方法

有關默照禪的問與答

第九章 禪修的先決條件

頓法的基本先決條件

佛教的戒律與出家和在家之道

內在條件:取得進步四種必要的心理狀態

第十章 何謂禪師

擁有正見

透過禪修獲得開悟體驗

在正統的法脈里得到傳法

具有福德因緣

懂得觀機逗教和適應眾生的方便法門

第十一章 十牛圖

《十牛圖》

聖嚴法師簡介

為時代發願:聖嚴法師及其以“解行並重”實現人類潛能之使命。

——丹·史蒂文森

佛法多彩多姿,適化無方,凡不能統攝總貫,不能始終條理,都會犯上偏取部分而棄全體的過失。這種家風,使佛教走上空疏貧乏的末運!

——印順法師,《成佛之道》

聖嚴法師在中國台灣和美國兩地傳道授業迄今超過二十年。在台灣和海外的中國佛教徒之間,他的名字是用不著介紹的。他撰寫了大量學術性與通俗性的佛學著作,在中國佛教徒中擁有廣大讀者,他所創立的“法鼓山”是台灣三大佛教組織之一。他也是新加坡、馬來西亞和中國香港(最近還包括了中國大陸)佛學團體邀訪的常客。在西方國家,聖嚴法師的知名度也許還不是特別高,這部分是因為他行事低調,但更大原因似乎是,美國和歐洲的禪圈子都誤認為禪宗在中國早已絕跡。

聖嚴法師自承,他本人和其教誨都是時代的產物——一個面對巨大挑戰與急需轉型的時代。很多對他的價值觀大有影響的人物,都是具有進步思想的僧人,其中包括了太虛大師(1890—1947)及其弟子印順法師。然而,一些思想較保守的僧人,如禪宗的虛雲法師(卒於1950年)和來果禪師,律宗的弘一大師,淨土宗的改革者印光大師,以及天台宗的諦閒(1857—1931)與亻炎虛法師(1875—1936),對聖嚴法師都有著相同的影響力。儘管使用的方法不盡相同,但上述所有法師,都以獻身於振興佛教的僧團而馳名。

處在新舊兩個世界的夾縫中,宗教革新對這些僧人來說是別無選擇的。那是一種迫於嚴峻形勢的需要,被殖民者、現代科技、戰爭和革命所翻覆的世界將此強加到他們身上。從古老的清王朝覆滅到中華人民共和國成立這段期間,中國發生了翻天覆地的變化,而這些變化既有令人沮喪的一面,也有令人雀躍的一面。它們讓人沮喪,是因為一切熟悉的舊事物都瀕臨淘汰。社會與經濟的動盪粉碎了佛教僧團習以為常的平靜。由於失去了傳統的經濟來源,僧團被迫尋找維持其運作的新方法,根本無暇顧及能否維繫繁盛時代的佛教傳統於不墜。另一方面,現代化又讓一些具有進步思想的僧侶產生再造世界的願景,認為說不定這是一個可以讓佛教脫離封建壓迫、實現真正潛能的契機。

一如同輩的許多佛教僧侶一樣,聖嚴法師常常指出“發願”的重要性。“願”這個字,除了有傳統菩薩“悲願”的寓意以外,對聖嚴法師來說,它還具有社會實踐的意涵。根據聖嚴法師的觀點,世界不應該只被視為個人尋求解脫的場域,相反的,為了打造一個光明的未來,為了建設一片“人間淨土”,佛教徒必須伸出雙手,去形塑周遭的世界。接下來要介紹的便是,聖嚴法師發現這個“願”和追求實現這個“願”的過程。不過,聖嚴法師一定會認為,那並不單單是他個人的生平故事,因為他的命運,只是一個更大的命運的一部分,亦即中國被迫進入現代世紀的歷史命運。另一方面,這個故事又有其專屬的意義,因為那是聖嚴法師交會過的無數人所共同形塑而成的。就此而言,聖嚴法師的生平,可說是求新求變集體精神的證言——這種精神,被二十世紀前半葉混亂的歷史事件所喚醒,且已在當代的華人社會裡,推動出了異常蓬勃的佛教復興。

聖嚴法師出生於1930年上海外圍一戶貧苦農人家庭,在家裡排行最小。長江的反覆泛濫加上家裡沒錢租地耕種,所以幾個兄姊都得出外謀生。聖嚴因為體弱多病,加上年紀尚小,所以繼續待在母親身邊。國小時因家境惡劣,學業時斷時續,最後讀到國小四年級就輟學。十三歲那一年,他家人偶然得知,附近狼山廣教寺的方丈想找個小沙彌。父母徵得聖嚴同意後,就讓他到廣教寺當小沙彌。他的師父名叫朗,,,慧,曾就讀於安徽九華山的江南佛學院,而這表示,朗慧法師理應比廣教寺的其他僧人更有前瞻性眼光。儘管如此,據聖嚴法師回憶,他在廣教寺所接受的訓練相當傳統,除了背誦佛事用得著的經文以外(主要是《禪門日誦》),幾乎沒有關於佛理和修行的教育。

聖嚴法師發現背誦《禪門日誦》相當困難,不管他多努力,就是記不住內容。朗慧法師見聖嚴毫無進展,認定他業障太重,吩咐他對觀音菩薩進行額外的禮拜,以減輕業障。但因為每天的雜務都是排得滿滿的,所以聖嚴只好比別人早起和晚睡,挪出時間早晚各禮拜觀世音菩薩五百次。這樣的修行持續了半年,然後有一天,當他正在叩頭時,忽然感覺有一股滋潤的甘露從天而降,澆貫他全身。“我感覺到通體清涼舒適,”他在《佛心》里回憶說,“似乎整個世界都不同了。頭腦變得明澈清楚,記憶力增強,學習能力增進,背誦再不是難題了。我從此深信觀世音菩薩的慈悲加被,更重要的是,心底生起某種承擔佛法的責任感。”這個經驗,讓他對觀世音菩薩產生了堅定的信仰,這種信仰也在日後幫助他突破許多不同的人生關口,包括了他想要閉關潛修卻苦無資助者的時候,在日本求學遇到經濟困難的時候,以及後來計畫創立法鼓山經費不足的時候。所以,遇到面臨困難的信徒向他求教,聖嚴法師常常會建議他們念誦觀世音菩薩的名號。

1946年,隨著抗日戰爭結束,寺方派他和其他幾個小沙彌到位於上海的下院大聖寺,透過佛事為寺方募款。接下來兩年的大部分時光,十六歲的聖嚴法師都是日復一日忙著為付費的施主誦經、拜懺和放焰口。在其自傳《歸程》中,聖嚴法師以辛酸的語氣回憶了這一段歲月。他當小沙彌已經幾年了,但家裡卻因為太窮,買不起僧裝供他穿著(廣教寺原規定小沙彌在落髮時應有這樣的僧裝),因此,聖嚴法師只能穿著補了又補的俗服(外披一件水紅色的麻布七衣)去趕經懺。大聖寺的小和尚都會被派到施主家做法事,往往還得在兩三戶人家之間來回趕場。他們從不知道自己念誦的經文是什麼意思,也沒有時間學習或修行。這段時間,大聖寺賺了不少錢,但寺方卻從未想過要為聖嚴這些小沙彌提供適合的衣服與裝備。這樣的經歷讓聖嚴法師後來認為,這一類佛事乃是對佛教理想的最大貶損,並禁止他在台灣的佛寺因金錢理由從事這一類活動。

聖嚴法師落腳於大聖寺的同一年,太虛法師的一些弟子在上海的靜安寺創辦了一所新的佛學院。由於佛學院有一個老師從前是廣教寺的僧人,聖嚴法師在他的推薦下,接受入學考試並獲得錄取。這裡課程的設計效法太虛大師不分宗派的精神,採取一種兼容並蓄的方式,這種精神又可回溯至明朝的蕅益智旭法師(1599—1655)。靜安佛學院大部分老師都是和太虛法師多少有點關係的人,其中包括了南亭法師、道源法師和仁俊法師。儘管靜安寺的生活清苦,課程的設計也未盡完善,但在聖嚴法師的回憶中,那裡的學生都因為有機會接觸到佛教的歷史和各宗派(華嚴、天台、唯識、中觀、淨土、律宗、禪宗)的學說而振奮不已。這都是他們很多人從前一無所知的。

修行也是靜安佛學院的重要課程之一,而除了坐禪外,拜懺也是修行的重點。不過,靜安寺的拜懺卻有別於大聖寺。因為,追隨太虛大師的改革精神,靜安寺把拜懺的重點放在自我開發上,而不是為了施主或往生者服務。儘管如此,聖嚴法師還是認為,他所獲得的訓練未盡如人意。他在《佛心》一書里回憶說:

我們是有打坐,卻不是很清楚正確的方法。因此,想從中獲得任何真正的力量是很困難的。我們猜測,大概要花上好幾年的工夫,才能夠獲益。我記得就連釋迦牟尼也花了六年時間修行。我也記得,二十歲出家的虛雲大師到了五十歲還在修行(當時他還沒有大名遠播)。

那些擁有深刻禪修體驗的人,或者被認定已經開悟的人,從不說明自己的體驗是怎么樣的。當他們彼此交談時,使用的是奇怪的語言,意義飄忽,難以捉摸。我們的同學之中,有幾個年紀大一點的,曾經在禪堂待過若干年。當我請教他們有關修行的事情時,他們會說:“喔,那很容易,只要盤腿坐著就行。坐到腿不會痛就表示有所成。”有時候,寺里的比丘會給我們一個公案去參,但總的來說,那裡並沒有系統性的禪修訓練。

有一次我在學期中去打了一次禪七。我就是坐在那裡,直到香板傳來信號,要我們進行經行為止。沒有人告訴我經行要怎么個行法。我們之間流傳一個說法,除非一個人能夠打坐到“漆黑桶底脫落”,否則是沒有資格去見師父的。

有時在打坐中我會想:“打坐時我該做些什麼?應該稱名念佛嗎?還是做些別的?什麼才是真的打坐呢?”我反覆問自己這些問題,只覺得滿腹疑團。不過,在靜安佛學院念書那段期間,我的疑團從未獲得解決。

1949年,上海的僧團亂成一片。知名僧人靠著與高官要人的關係逃到了台灣,而年老和年幼的僧人只能自求多福。這時候,上海街頭開始出現了募兵前往台灣的海報。在一些年長僧人的敦促下,聖嚴法師和很多同道脫下了僧袍,報名入伍。當年春天,他隨部隊到達台灣。接下來十年(1960年止),他都在軍中服役,軍階逐漸往上升,並一直不放過任何可以進修的機會。

在十年的軍旅生涯中,聖嚴法師對佛教一直念茲在茲。他與舊日的同道或老師繼續保持聯絡,而且常常在佛教雜誌上發表文章。他也發現自己對佛理和修行的問題愈來愈關心,對出家生活愈來愈懷念。回顧這段時間的心靈狀態,他形容自己是一個“問題人物”:

我過去的疑團一直沒有獲得解決,各種困擾紛至沓來。我覺得佛教教義中存在著很多矛盾,是我所無法解決的。這讓我非常困擾,因為我對佛教有著很深的信仰,相信佛經里的話是不會錯的。諸如“什麼是開悟?”、“什麼是佛性?”的問題一直壓迫著我。我渴望可以知道答案。

潛藏著的疑問一直在那裡。我在工作時,它們會消失,但在我修行時,這些叫人窒息的疑問又會去而復返。這樣的情形持續了很多年,直到二十八歲那一年才有所改變;當時,我遇到生平第一個真正的老師。

一個轉折點出現在1958年。這一年聖嚴因緣湊巧,認識了靈源法師(1902—1988),他是著名的虛雲法師(1840—1959)的法嗣,是個相貌堂堂而謎樣的人物。有一天,聖嚴法師赴高雄佛教堂拜訪,剛好靈源法師也在那裡作客。晚上,他們被分配到同一個通鋪夜宿。當聖嚴法師準備就寢時(他當時還是個俗家人),卻看到靈源法師“挺著個大肚子”,開始打坐起來。這讓聖嚴法師覺得自己也應該坐禪而不是睡覺,於是就坐到了靈源法師旁邊。不過,他的心思卻無法集中,各種疑問不斷萌生。聖嚴法師這樣回憶當時的情景:

我仍然被那些疑問壓迫著,拚命想讓它們安靜下來而不可得。但他(指靈源法師)看起來卻相當自在安詳,似乎對這個世界一點疑問都沒有,於是我決定向他求教。

他耐心聆聽我訴說許多疑問和困惑。我滔滔不絕說了兩三個小時,但他沒有回答任何一個問題,一直只是說:“還有嗎?還有其他的嗎?”見他不回答任何問題,我極為氣惱,急著想要得到答案。但突然間,他嘆了口氣,大力用手掌打在床沿的硬木板上,說道:“你哪來那么多問題!放下來,放下來,我們睡覺吧!”

這些話讓我恍如遭到電擊。我通體流汗,感覺就像一場重感冒馬上獲得治癒。我感到壓在身上巨大的重量忽然離我而去。那是一種非常舒服和有安撫性的感覺。我們坐在那裡,不發一語。我快樂極了。那是我人生中最愉快的夜晚之一。第二天,我繼續感受到無比的快樂,整個世界變得煥然一新,就像我是第一次看到它似的。

這時候我體認到兩個對修行來說不可少的要點。第一就是必須等待因緣。有些事情不是你能完全掌控的,其中包括你自己的業、其他人的業與環境因素等等。你必須等待它們以某種方式聚合在一起,才可期待此次修行會有所精進。想要在修行上能有一躍千里的進步,你必須等待這個業緣的出現。

其次,要達到有效的修行,必須運用有效的方法,並接受一位夠資格老師的從旁指導。從出家開始,我已花了十五年的時間修行。我覺得太長了。過去,當我請老師指引我時,他們只會說:“你努力用功就是。除此之外還有什麼好說的呢?”但我現在明白了,努力固然很重要,但要讓努力得出成果,得先符合兩項前提:有好方法和好老師。

聖嚴法師與靈源法師的這場會面,對他重返佛門具有決定性的影響。此後,他一直與靈源法師保持聯絡,並從靈源法師那裡繼承了臨濟宗的法脈。不過,就在同一年,聖嚴法師也遇到了生平最重要的一位老師:北投中華佛教文化館和農禪寺的主持東初法師(1907—1977)。在1960年的新年,東初法師授予聖嚴沙彌十戒;翌年,接受具足戒,成為正式的比丘。

從許多方面來說,東初法師都是位不同凡響的僧人。他既是太虛法師的學生,也從智光法師(1889—1963)那裡傳承了曹洞與臨濟二宗的法統。智光法師是江蘇焦山定慧寺的監寺,曾受學於楊仁山所創設的祇園精舍。因此,東初法師除了身受傳統的禪學訓練以外,也得到佛教改革派的精神薰陶。不過,初遇到東初法師時,聖嚴對他的個人背景所知甚少,就只是被他那不同流俗的風度和談吐所吸引。

東初法師於1977年12月在台灣圓寂,當時聖嚴人在紐約布朗克斯區的大覺寺。聖嚴回憶起東初圓寂當晚的情形,他的敘述讓我留下深刻的印象。聖嚴就寢前都會禪坐幾小時,那是他每日例行的功課。但那個晚上,他卻發現自己的心神無法安定下來。他反覆想到自己所屬法統的問題。一種強烈的力量驅策他,第二天一早便前往藏經閣,搬出許多書籍,想理清晚近曹洞宗略顯隱晦的法統傳承。那之後不久,他就接到來自台灣的電話,告訴他東初法師圓寂的訊息。多年以後,當我掛單在東初法師位於台北近郊的農禪寺時,湊巧從一些老比丘尼身上得知這個故事還有另一個部分。東初法師圓寂當晚,他沐浴後換上乾淨的袍子,並交代寺里的女尼明天早上不必費事為他準備早點。第二天早上,她們發現東初法師以坐禪的姿勢直挺地坐著,卻已經斷了氣——和我們在古代高僧的傳記里讀到的一模一樣!

總而言之,聖嚴法師從兩年親炙東初法師的生活中深獲教益,雖然同時也吃盡了苦頭。當中華佛教文化館和農禪寺的比丘尼回憶起聖嚴法師當時所受的訓練時,都聳聳肩、搖搖頭說:“苦,太苦了!”聖嚴法師自己則回憶說:

跟隨他(東初法師)的兩年間,是我生平最難熬的時光。他不斷找我麻煩,讓我聯想起密勒日巴從他師父瑪爾巴那裡受到的對待。例如,他會叫我把所有行李搬到一個房間,稍後,又叫我搬到另一個房間去。再過一會兒,又叫我搬回原來的房間。有一次他叫我把一面窗給封起來,在另一面牆開一扇新的窗。如此一來,我就得跑到位於佛寺上方很遠的磚窯去搬磚。寺里煮食都是用瓦斯爐,但師父卻常派我去收集一種特殊的木柴,供他泡茶之用。他經常因為我把柴劈得太大塊或太小塊而責備我。這一類的事情不勝枚舉。

在修行的事情上,他給我的指導同樣反覆無常。當我問他該怎樣修行時,他叫我坐禪。但過了幾天,他又會引用一位著名禪師的話說:“你是無法靠打磨一塊磚頭而獲得鏡子的,而你也無法靠坐著而成佛。”然後他會吩咐我改坐禪為禮拜,但過幾天以後又說:“你這樣做跟狗吃屎有什麼分別!去讀佛經吧!”我讀了兩星期佛經後,他又譏笑說,禪宗的列祖認為佛經這東西只是用來慰藉傷心的人。他會說:“你不是很聰明的嗎?寫篇文章給我看看吧。”等我把文章寫好,交到他手上,他卻把文章撕掉,說:“裡面的想法全是抄襲來的。”然後他會用挑釁的語氣,叫我用自己的智慧,寫些有創意的東西。

我跟他同住的那段歲月,他禁止我在房間裡放毯子,並說比丘晚上應該是要打坐的。如果累了,可以打打盹,卻不應該享受床或毯子的舒適。這就是他訓練我的方法。我做的任何事情——哪怕是他所吩咐的——他都認為是錯的。雖然很難將他對待我的方式視為一種慈悲,但那確實是慈悲。如果不是受過這樣的鍛鍊,是不可能有所成就的。我也從他那裡體會到,學佛是很嚴格艱苦的,而且人在修行時應該凡事靠自己。

跟隨東初師父兩年後,我就到山中閉關潛修去了。離開前,我告訴他我發願要艱苦修行,無負佛法。他卻回答說:“錯了!什麼是佛?什麼是法?最重要的是無負你自己!”

有一次東初師父告訴我:“師父與弟子的關係就像父與子,就像老師與學生,但也像朋友。師父也許可以指導、批評和矯正弟子,但弟子必須為自己的修行負責。師父是無法像母親一樣,事事為弟子操心的。師父只能把弟子帶到路上,弟子必須靠自己的雙腳走完全程。”

最後,東初師父告訴我,一個修行者必須福慧雙修。一個人獨自修行,固然可以修得定與慧,但他必須謹記,還有其他有情需要佛法的滋潤。他說:“控制好你自己。當你控制好自己,就可以自由自在地與大眾和諧共處。”

師從東初法師兩年並從他那裡獲得傳法以後,聖嚴法師決定閉關潛修,以加深自己的修行。早先,1961年重新剃度後不久,聖嚴法師曾在高雄附近的朝元寺住了一段時間,他發現那裡的環境相當優美。不過,會選擇朝元寺附近作為閉關之地,還有一個重要原因:之前住在那裡的時候,他經歷了生命中第二個最奇妙的體驗,並從此深印腦海。

初到朝元寺每日的功課是早上拜《淨土懺》,下午拜《大悲懺》,晚上再坐禪。聖嚴法師覺得這樣的安排對於安頓自己的身心很有幫助。不過,體力勞動也是朝元寺每天的例行功課之一。有一次,身體並不強壯的聖嚴被分派到一項工作,就是把十大箱的書搬到二樓藏經樓。當他搬著搬著的時候,一個問題突然從腦海里冒了出來:“誰在搬書?”聽到這樣一問,聖嚴法師驟然感到那個正在搬書的人消失了,連帶著提出這問題的自我也一起消失了。聖嚴法師在幾小時後回過神來,發現書已經在不知不覺間全部上架,而且排列得井井有條。

對於一個有心閉關的人來說,朝元寺四周的山脈看來是一個上上之選。那裡不只風景極優美,而且人跡罕至,環境清幽。然而,因為才剛受戒成為比丘,所以他找不到信徒出錢資助他去蓋閉關的小房子和準備生活起居的必需品。為了解決這個問題,他每天都拜《大悲懺》和稱念觀世音菩薩名號。過不了多久,智光法師的一位俗家弟子向他伸出了援手,再加上朝元寺的支持,聖嚴法師閉關的基本需求就齊備了。

1963年,三十四歲的聖嚴法師開始了人生的第一次閉關(他一共閉關兩次,各為期三年)。這期間,他把修行的重點放在拜懺(他形容這種修行的方法猶如“晾乾骯髒衣服”)。每天起床後,他會先拜《大悲懺》,整個早上的時間,都用來禮拜。下午,他會撥出兩小時讀《大藏經》。他第一部讀的是《阿含經》(這是效法印順法師),其餘的時間則是繼續拜佛(阿彌陀佛)。晚上的功課是坐禪。若干年後,他說明了這種安排的用意。他指出,閉關潛修的人承受很大的壓力,哪怕在展望或動機上有最微不足道的偏差,都有可能帶來非常嚴重的後果。如果一個人過度沉迷坐禪,卻沒有先淨化自己的願,以及靠著持戒奠定穩固的基礎,就會產生障礙。如此一來,不但無法達到開悟的效果,說不定反而會生病、發瘋,甚至死亡(中國有關僧尼閉關時走火入魔的記載比比皆是)。

聖嚴法師這樣描述了他的閉關生活:

閉關的前半年,我把重點放在懺悔和禮拜,以除去身上的重業。智光老和尚教我先拜《法華經》,後拜《華嚴經》。每讀一個字,我就念一句經題和拜一拜。拜《法華經》時,我念的經題是“南無法華會上佛菩薩”(意謂“皈依於法華會之諸佛與菩薩”),拜《華嚴經》時,我念的是“南無華嚴海會佛菩薩”(意謂“皈依說出《華嚴經》時數量如海之諸佛與菩薩”)。我就是這樣拜完整本經的。我每天禮拜五小時,然後打坐,有時候也會稱名念佛。

從閉關一開始,我的心就是平靜穩定的,沒有波動起伏。我感到非常快樂,就像回到了家一樣。我一天只吃一頓,吃的菜經常是山上種的番薯嫩葉。我住的是間帶個小院子的房子。屋後靠山壁,屋前是個人工砌成的斷崖,可以遠眺。雖然我只能在小院子裡活動,但從來沒有被禁錮的感覺。

到後來,我減少拜懺的時間,花更多時間在打坐和讀佛經上,這期間也寫了不少東西。那六年過得非常快,幾乎是不知不覺的。

據聖嚴自己描述,他用於坐禪的方法與佛教典籍所提倡的修行技巧相當不同。他沒有修習觀心和觀身的方法,沒有參禪(即鑽研禪宗公案),也沒有念佛或觀佛。事實上,他認為這些傳統的方法無一適合自己的處境。他採取的是“只管打坐”,修的是沒有方法的方法:“無念法”。在進行這樣的打坐時,“心不在內、不在外、不在中間”。多年以後,他體認到這種方法“疑似曹洞默照禪” 。

聖嚴法師把他閉關時的這種修行歸於傳統佛教的理想:“解行並重”(或“定慧雙修”)。為達到這個目的,他在修行以外每天輔以讀經,慢慢把《大藏經》里最重要的經和論都讀過一遍。在所有讀過的佛經中,他覺得最有啟發性的是《阿含經》和《般若經》。

在第二次閉關期間(1966—1968),聖嚴法師開始大量寫作。他在這個階段最重要的一部作品《戒律學綱要》,是對佛教戒和律的概覽。此書是以現代的論述與分析風格寫成,反映出二十世紀六十年代晚期一種新的、嚴謹的治學風氣已經在台灣佛教界蔓延開來。這個發展,部分是由印順導師等有進步思想的改革派僧人所促成的(印順導師被很多人公認是台灣光復以後最有影響力和原創性的佛教思想家)。聖嚴本身就是印順導師的景仰者,不過,他在談到自己的思想發展時,卻特別推崇日本佛教學術界的影響(他透過作家楊白衣、張曼濤和師父東初法師介紹而認識到日本的佛學研究)。

意識到日本的學院訓練有可能是復興中國佛教的契機,東初師父力促聖嚴結束潛修,到日本的佛教大學留學。1969年,三十九歲的聖嚴向東京的立正大學申請攻讀佛學研究的碩士課程,獲得接受。他的指導老師是日本研究中國佛學最德高望重的學者氣本幸男。聖嚴兩年內完成了碩士論文,研究的題目是《大乘止觀法門》——一本被認為是天台宗的慧思(515—577)所撰寫、具有高度爭議性的著作。東初師父本來是希望聖嚴在取得碩士學位後馬上回台灣,但氣本幸男因為欣賞聖嚴的聰慧與宗教熱忱,勸他留下來繼續攻讀博士學位,而聖嚴也同意了。

遺憾的是,氣本幸男在聖嚴作出讀博士班的決定後不多久就過世了,讓聖嚴頓失一位扶持者。“這時期我面臨了經濟困難,好幾次都打算回台灣去。但我的導師卻慰勉我:”道心之中有衣食,衣食之中無道心。”聽到這話以後,我就開始每天禮拜觀世音菩薩。奇怪的是,沒多久就收到一位來自瑞士匿名者的贈款,足夠讓我付學費和生活開支。到現在我還不知道這位捐贈者是誰。”最後,聖嚴的博士論文在金倉圓照和野村耀昌兩位教授的指導下完成,研究對象是明末清初有影響力的天台宗革新者蕅益智旭。聖嚴選擇研究這個題目並不是偶然的,因為除了相關的研究相當少以外,蕅益智旭也以其前瞻性的兼容並蓄精神,受到太虛大師和虛雲老和尚等有革新傾向的僧人的推崇。

留日的七年間,對修行興趣濃厚的聖嚴主動接觸了很多主流與非傳統的日本佛教組織,其中包括了像原田祖岳系的禪、法華信仰系的孝道教團、立正佼成會和靈友會這些“新興”的團體。他參加過真言宗的密法、日本本土的禪道教,也參加過在曹洞宗和臨濟宗的本山或地方性禪寺舉行的攝心與禪修訓練。在日本接觸過的佛教人士中,他最難忘的是伴鐵牛禪師(原田禪師的弟子,以禪法嚴厲著稱),日後,他語帶感激地回憶說:

我到他位於北陸的佛寺打過好幾次冬季禪七。因為地處日本北部,所以四周的環境非常嚴苛。另外,那位禪師好像是故意找碴似的,不斷叫助手打我。但在日本,他們卻是讓我受益最多的人。有一次,他對我說:“你們學者都是我執和煩惱很多的人。你的業障很重。”

最後,伴鐵牛禪師授給了聖嚴法師“印可”,並鼓勵他到美國去傳法(到美國傳法成了愈來愈強烈的念頭)。

1976年,聖嚴法師在沈家楨和美國佛教會的邀請下到了美國,住在紐約布朗克斯區的大覺寺接引信徒。他停留了兩年,直到1978年東初師父圓寂,需要他回台灣接掌中華佛教文化館和農禪寺為止。自1978年迄今,聖嚴法師每年都會把時間平均分配給台灣和紐約兩地的信眾,兩地各輪流住三個月。他在兩地進行的活動基本上是一致的:包括了主持禪七、初級和中級的禪修班、定期的周末法會、佛教教義的特別班,以及主講為周遭小區開設的講座。不過,台灣方面的僧團要比美國的禪修中心更強調佛教教義和禮儀,而且會舉行許多一般美國佛教中心所沒有的活動,如念佛的禪七法會和拜《大悲懺》與《梁皇懺》等。

雖然過去二十年來聖嚴法師都把他的時間平均分配給美國和中國台灣,但他始終特別關懷畢生的計畫:“復興中國佛教和提升中國人”。為了找到並教育可以落實這個願景的人才,聖嚴法師和其他幾位僧侶在1981年於台北華崗的中國文化大學創辦了佛學研究所。四年後,他獲得台灣地區教育部門的核准,在北投重建這個研究所,成為獨立的中華佛學研究所。目前,中華佛學研究所提供的是三年制的碩士課程。傑出的畢業生可獲得資助,前往歐洲、日本和美國攻讀博士學位,以準備日後回台灣負起教育後進的責任。

1990年,聖嚴法師購買了一片可以眺望台北市北方海岸的山坡地,並重新命名為法鼓山。法師的心愿是把法鼓山發展為一個集佛學院(包括大學部和研究所)、國際會議中心和國際禪修中心(包括提供想要閉關的人適當環境)於一體的佛教根據地。組織的建立以及課程的籌設,可說是聖嚴法師本人一生經驗的結晶,是他不同人生階段——在中國大陸當沙彌、在東初法師門下當弟子、在南台灣閉關潛修、在日本念研究所——所見所思的反映。

不管是在美國還是在中國台灣,聖嚴法師所追求的都是同一個“願”:利用佛法來提升人類,實現“人間淨土”的理想。他相信,這樣的和諧是不能透過強迫統一和泯滅差異而產生的;它來自一種草根性的努力,透過發現同中之異和異中之同而獲得。達到這個目標的手段則是佛教所說的“定慧雙修”或者“解行並重”。

大體上可以說,“慧”指的是對自己和周遭世界的深入了解;“定”指的是堅守我們最珍惜的價值與真理。透過開放性的“行”與“解”,每個人理論上都可以發現自己的“願”,而無須接受由國家、種族、性別和宗族所外加的價值觀。“解”可以帶領我們過一種反省的生活,擴大對自我和周遭世界的知解;“行”可以把這種知解深植於內心,讓我們達到言行合一。透過這樣的“解行並重”,就可以找出一條與世界互相貫穿的生命道路,負責任而睿智地實現自我。

在聖嚴法師看來,這樣一個實現自我的旅程,乃是佛教對世界性人本思想的了解與溝通所做的主要貢獻。聖嚴法師和其他亞洲思想家對西方人本主義的主要批判在於,它太過於強調個人,因而流於自我中心主義——這個弱點具體表現在繼承笛卡爾或康德的遺風,相信有一個與世界分離的“自我”。以佛教的觀點,這個所謂的“我”以至世間的一切,歸根究底都是“因緣所生”(即緣起),這表示個人對意義和自我實現的追求,是無法離開全人類、社會和自然環境的改善而獲得的。這就是一種“人間”的人本主義,也是體認“淨土就在人間”的一種表述。在聖嚴法師看來,這正是大乘佛教菩薩道的精髓所在。