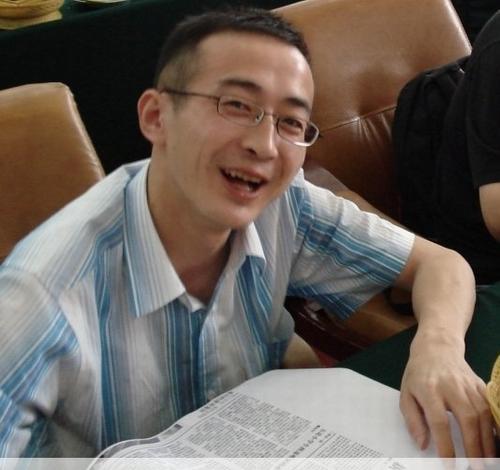

於立生,男,80後,生於江東,游居湘西。專欄作家。學生時代就發表過詩文百餘首。現經常發表評論文章,言論以謀稻粱,小說以遂心志。2001年大一逃學;04年浪跡中始寫言論(時評、雜文)。

基本介紹

- 中文名:於立生

- 國籍:中國

- 出生地:江東

- 職業:專欄作家

- 性別:男

- 性別:天蠍座

- 生日:11月16日

- 現居地:江蘇南通

代表作品,自傳小說,精彩文章,

代表作品

學生時曾在《兒童文學》、《揚子江詩刊》等發表詩文百餘。有千字文散見《新京報》、《雜文報》、《南京晨報》等。

自傳小說

現忙於首部長篇半自傳體小說《蟋蟀》(初擬名)之創作。

精彩文章

日前中國文聯副主席馮驥才建議將“春節”申遺,並稱當放在我國申遺的首位,因為無論是文化價值還是精神內涵,春節都是中華民族最大的非物質文化遺產;這樣可以提高人們對春節文化保護的全民自覺,增強文化自信,促進中華民族四海一家的認同感和親和力。(據2月11日《人民日報海外版》報導)

春節是非物質文化遺產,但並不意味著凡非物質文化遺產都要申遺。不然,以我國“地大物博,歷史悠久”,恐怕就要“申”不勝“申”,申來申去申不完了。實際上,聯合國教科文組織於1998年通過決議設立非物質文化遺產評選,對申報的基本條件亦有規制:一是須有藝術價值;二是處於瀕危狀態;三是有一個完整的保護計畫。春節具有藝術價值無庸諱言;是否已有一個完整的保護計畫雖不好說但也總還可制定;但是否就已經“瀕危”了呢?

“爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。千門萬戶曈曈日,總把新桃換舊符。”(王安石《元日》)。事實上,春節年復一年,國人都在過著,且還曾衍生出“千家萬戶看春晚”的新民俗,而今呢,則是春晚不僅是央視辦,各省衛視辦,連網易、新浪等各大入口網站都在齊相辦,各視頻網站上的“民間春晚”話題和視頻也是“亂花漸欲迷人眼”。“見微知著”,即以此一端來說,就可見春節也是“苟日新,日日新,又日新”,隨著時代車輪的滾滾前進,內涵和表現形式都在不斷變化發展豐富著,隨時注入新元素的。

馮副主席說:“搶救非物質文化遺產,不僅要救山村鄉野里那些有失傳危險的古老藝術,也要救人們不經意中可能丟失的‘年味’。”;但是既與聯合國教科文組織所設定的基本申報條件尚不相吻合,理念上存在距離,就是申報,又有幾多勝算呢?

申遺就好比把一件物事放進博物館,當然並不當是擺在那裡做做樣子;而是在於保護。但既是如此,俗話說:“最佳的防守就是進攻”,又有言曰:“運動著的,即有生命熱力”;春節分明就擺在每個國人的心裡,活在廟堂之高更活在尋常巷陌,從現實世界以至虛擬空間,那么將春節申遺,還有必要么?還是說,馮副主席是稍過杞憂,舉“輕”若“重”了點呢?

申不申遺,春節都喜慶!