研製歷程,歷史背景,研製目標,研製進展,系統組成,總體設計,飛船構型,搭載能力,設計參數,發射動態,首次發射,飛行情況,成功著陸,技術創新,設計特點,七大技術,新型構型,容積提升,噸位加大,回收利用,總體評價,

研製歷程

歷史背景

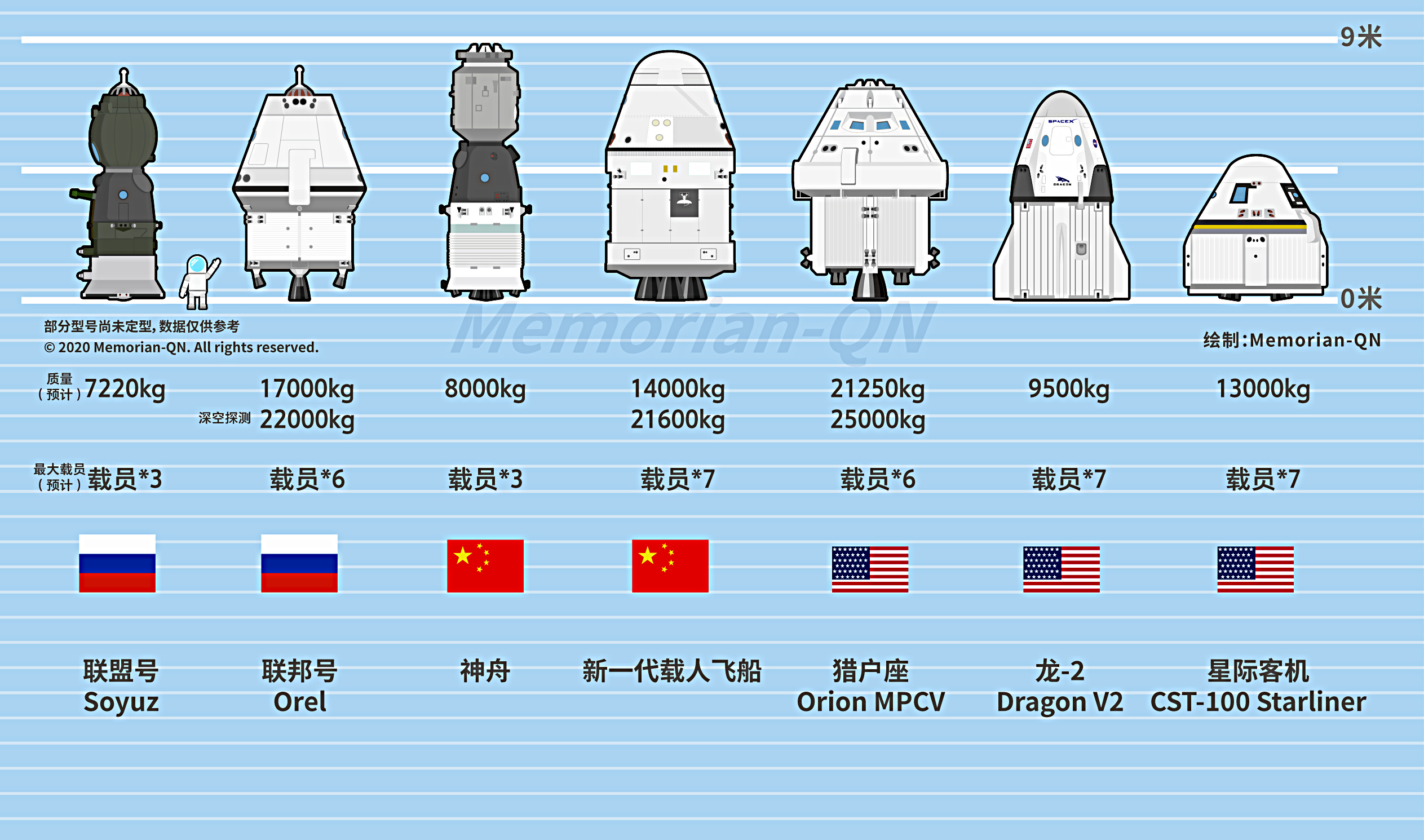

進入21世紀,美國、俄羅斯等國都在研製新一代載人飛船,以實現載人天地往返運輸飛行器的更新換代。為滿足載人航天后續發展需求,中國也在積極開展新一代載人飛船研製。

自1961年蘇聯東方號宇宙飛船第一次將人類送入太空以來,經過半個多世紀的發展,人類已經基本掌握了近地空間的長期生存技術。載人航天后續發展將主要有兩大方向:一是拓展在軌服務、科學研究等套用,體現載人航天的套用價值;二是瞄準更遠的目的地,拓展人類太空生存空間。

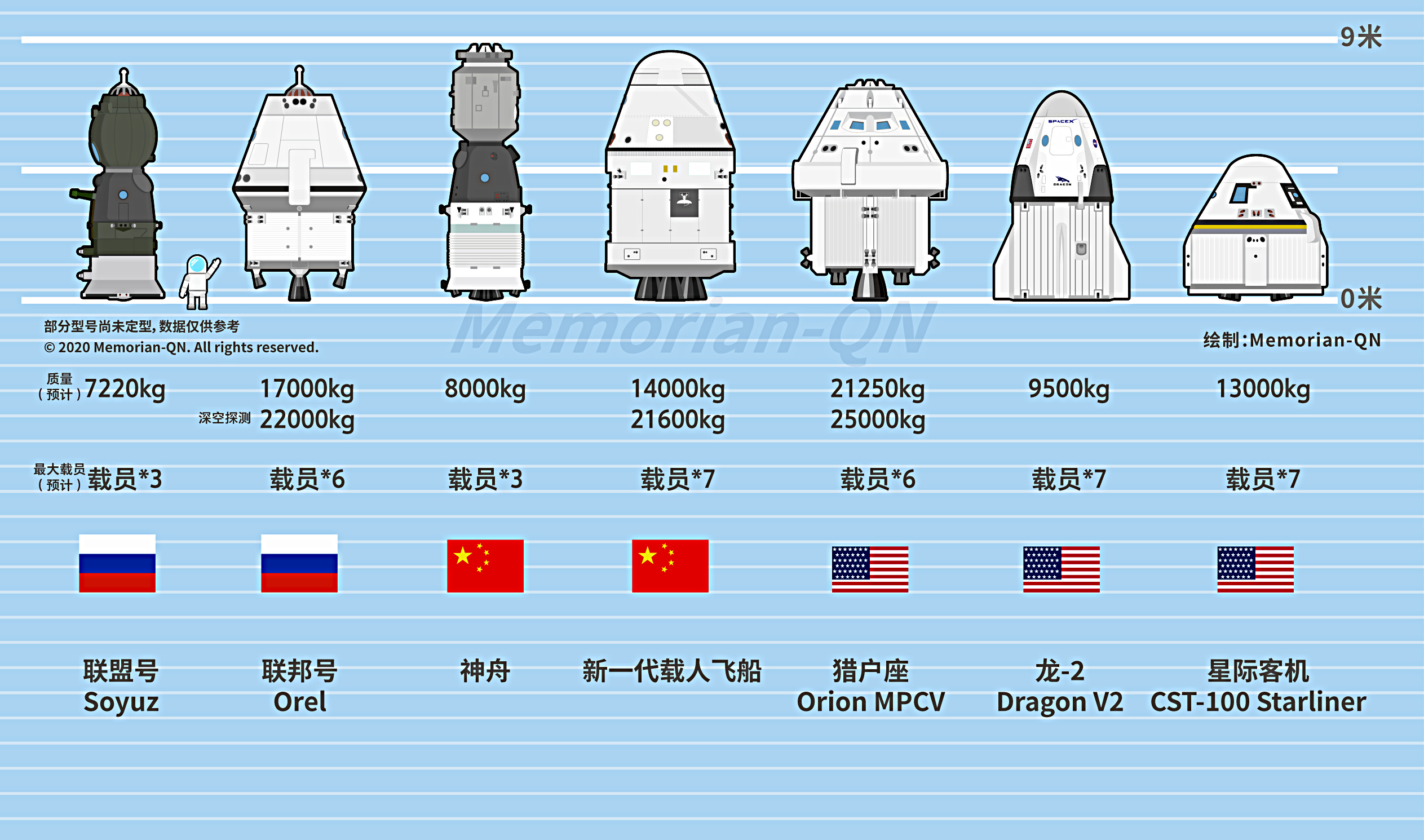

載人天地往返運輸能力是體現一個國家自由進出空間的水平,是衡量一個國家載人航天能力的標誌。世界上已經過多次載人飛行、技術狀態已成熟的天地往返載人太空飛行器只有俄羅斯的聯盟飛船和中國的神舟飛船。自2011年美國太空梭退役以後,國際載人天地往返運輸領域進入了更新換代的高潮時期,美俄等國都在加緊研製新一代載人飛船,美國在近年成功開展了載人龍飛船兩次載人飛行試驗。中國根據載人航天后續發展需求,立足中國國情,也開展了新一代載人飛船研製,並開展了相關飛行試驗及先期技術驗證。

研製目標

中國的神舟飛船在高可靠、高安全的設計思想指導下,截至2019年成功經過12次飛行,先後將12名(17人次)航天員順利送入太空並安全返回,已發展成為標準的載人天地往返運輸飛行器,並服務於中國載人空間站建造任務。在當前背景下,中國還需研製新一代載人飛船,主要有以下幾個方面需求:

1、開展載人登月等載人深空探測任務的需要;

2、提升中國空間站運營效能的需要;

3、天地往返運輸技術持續發展的需要。

中國新一代載人飛船要既能進行近地軌道飛行,又能執行載人登月任務。

研製進展

1、結構輕量化設計與分析研究。重量是飛行器設計的一項重要指標, 尤其對於飛往月球的深空探測飛行器來說, 系統重量極其敏感, 將直接影響包括運載火箭和飛行器在內的整個工程系統的代價。在飛行器系統重量中, 艙體結構重量占較大比重。需在識別發射、在軌、再入返回和著陸等全程複雜載荷條件並建立載荷譜的基礎上, 研究制定合理的結構設計準則體系, 使得結構設計裕度在合理範圍內, 既不欠設計也不過設計;同時開展結構材料安定性準則研究, 並考慮空間、承載、功能、接口等多約束, 進行大集中載荷傳力路徑、基於筋條連續的壁板加筋結構、相關結構部件等的構型與詳細參數最佳化設計與分析。

中國新型火箭發動機

2、可重複使用技術體系研究。在前期可重複使用技術方案可行性研究的基礎上, 深入研究結構類、電子設備類及推進類等三類產品的可重複使用技術體系。對於艙體結構等結構產品, 由於產品在多次承受任務剖面載荷譜下會因結構疲勞而產生損傷, 因此需要研究結構的損傷狀態定位、表征與檢測方法, 以及損傷容限設計與壽命評估技術。綜合考慮殘餘應力、廣布損傷、材料及工藝分散性等因素的影響, 建立基於損傷的結構壽命預測方法, 建立基於機率的結構性能與可靠性評價體系, 制定損傷檢測規範、斷裂控制規範、結構重複使用性能評估流程, 建立重複使用設計準則與設計方法。對於電子設備類產品, 需研究設備在全任務環境應力情況下的設備失效模式、機理, 以及基於產品履歷信息的可靠性評估理論與方法, 為設備可重複使用設計、驗證和評估提供基礎。對於推進類產品,需要開展氣瓶、貯箱、管路、閥門、發動機等推進系統產品地面線上維護測試及重複使用評估方法研究。

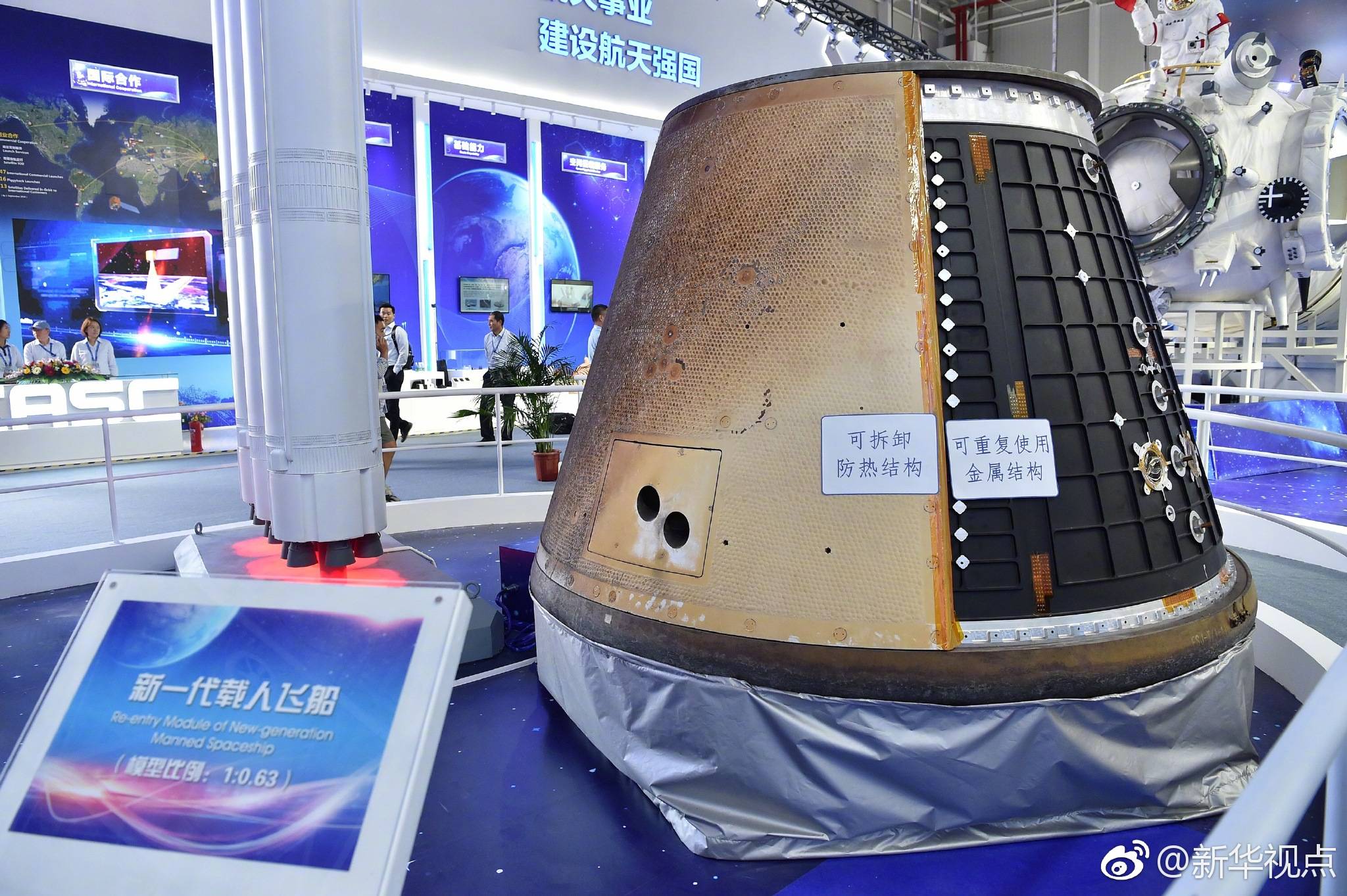

3、防熱材料燒蝕機理研究。前期已通過飛行試驗驗證了新型材料體系防熱結構的基本燒蝕性能和可用性, 但新材料的燒蝕傳熱現象在機理分析和計算方法上的研究還不夠, 還需結合新一代載人飛船返回艙在輻射加熱與對流加熱耦合效應疊加的載入飛行環境條件下, 從微觀角度分析燒蝕過程中材料組分變化、熱解氣體反應流動特性, 建立熱化學燒蝕模型, 並開展模型中關鍵參數對預測結果的敏感性分析, 以修正模型,提高防熱材料燒蝕過程中溫度分布、燒蝕後退量、碳化層厚度、熱解層厚度等計算數據的預測精度, 最終建立該防熱材料的燒蝕特性參數及設計資料庫, 更好地指導工程套用。

4、返回艙氣動力熱特性研究。新一代載人飛船返回艙為倒錐狀鈍頭體新氣動外形, 與神舟飛船返回艙鐘罩狀外形不同。掌握飛行器氣動外形的氣動特性是保證工程任務成功的前提。之前通過兩次飛行試驗, 已獲取並建立了返回艙新外形的基本氣動特性資料庫,還需要根據後續月球軌道再入返回特點, 進一步完善氣動資料庫, 並繼續對鈍頭體外形在再入過程中的稀薄流區化學非平衡效應、RCS噴流干擾效應對氣動特性的影響和氣動穩定性, 以及由於大尺寸帶來的輻射加熱特性等進行理論研究, 以獲取更為精確的氣動力熱特性參數。

5、高速載入返回技術研究。載人航天是一項極具挑戰的探索事業, 需盡一切可能保證航天員遠離危險並安全返回。新一代載人飛船由於要飛往月球, 其軌道特性遠比近地軌道複雜。另外, 與中國已實施的無人探月任務相比, 載人月球探測飛行過程需考慮正常返回以及全階段應急救生等複雜工況, 在非常大的再入初始能量下, 更為苛刻的過載約束、大範圍的再入航程需求以及中國落區和搜救區域的約束, 均使得載人月地返回飛行下的高速再入返回技術研究面臨很大的挑戰。需要分析高能量非設計返回軌道和彈道特性,研究線上彈道規劃、載入剖面、關鍵參數生成算法以及相應制導律, 制定應急救生模式下的軌道機動策略和對應的非設計軌道應急救生策略。

6、著陸及著水過程力學載荷特性分析研究。新一代載人飛船使用氣囊緩衝著陸, 以適應陸上和海上著陸不同工況。著陸/著水過程需要控制合適的過載特性,該過程為涉及氣囊、艙體結構、座椅、航天員等多環節的多體系統動力學問題, 需研究在不同著陸姿態、著陸地面地形(包括不同土壤力學特性、水麵條件)、自然條件(風速、海浪大小等)等因素下的著陸/著水過程力學載荷向航天員的傳遞特性, 用以評估航天員安全性。

2018年11月6日在珠海開幕的第12屆中國國際航空航天博覽會上,記者了解到,中國已啟動新一代載人運載火箭和載人飛船研製工作,已取得階段性成果。

世界各國研製新一代載人飛船同比比較

系統組成

總體設計

新一代載人飛船將配置結構機構、姿軌控、回收著陸、能源、信息管理、載人環境控制等功能,初步方案如下:

返回艙構型為全新的鈍頭體,相比神舟飛船返回艙,新一代載人飛船返回艙具有更大的升阻比。

返回艙推進系統使用單組元無毒推進劑,相比神舟飛船返回艙使用的有毒單組元無水肼推進劑,消除了危險源,提高了航天員安全性,並有利於實現推進系統重複使用。

利用群傘進行減速回收,以適應新一代載人飛船返回艙重量規模相比神舟飛船返回艙大幅提升的回收任務需求。

安裝高承載太陽電池翼以實現陽照區發電,使用比神舟飛船更高的高發電效率電池片技術;配備高比能量的電池,實現陰影區儲能和供電。

考慮採用時間觸發乙太網(TTE)進行數據傳輸,配置通用高性能計算機完成高速計算任務,採集執行設備按照模組化設計,實現整船數據管理和功能高可靠、高效率融合。

套用相變傳熱、熱管、高性能塗層等最新熱控技術,實現熱量綜合利用,最佳化熱控系統方案。

套用固定式智慧型互動、攜帶型人機互動等先進技術,為航天員提供智慧型、友好的人機互動環境。

基於虛擬仿真技術(VR)開展艙內空間視覺環境設計以及個人衛生、就餐、工作和存儲等設計,按照智慧型家居理念開展照明、娛樂、通訊和通風等智慧型控制設計,提供界面友好、舒適便捷的人居環境。

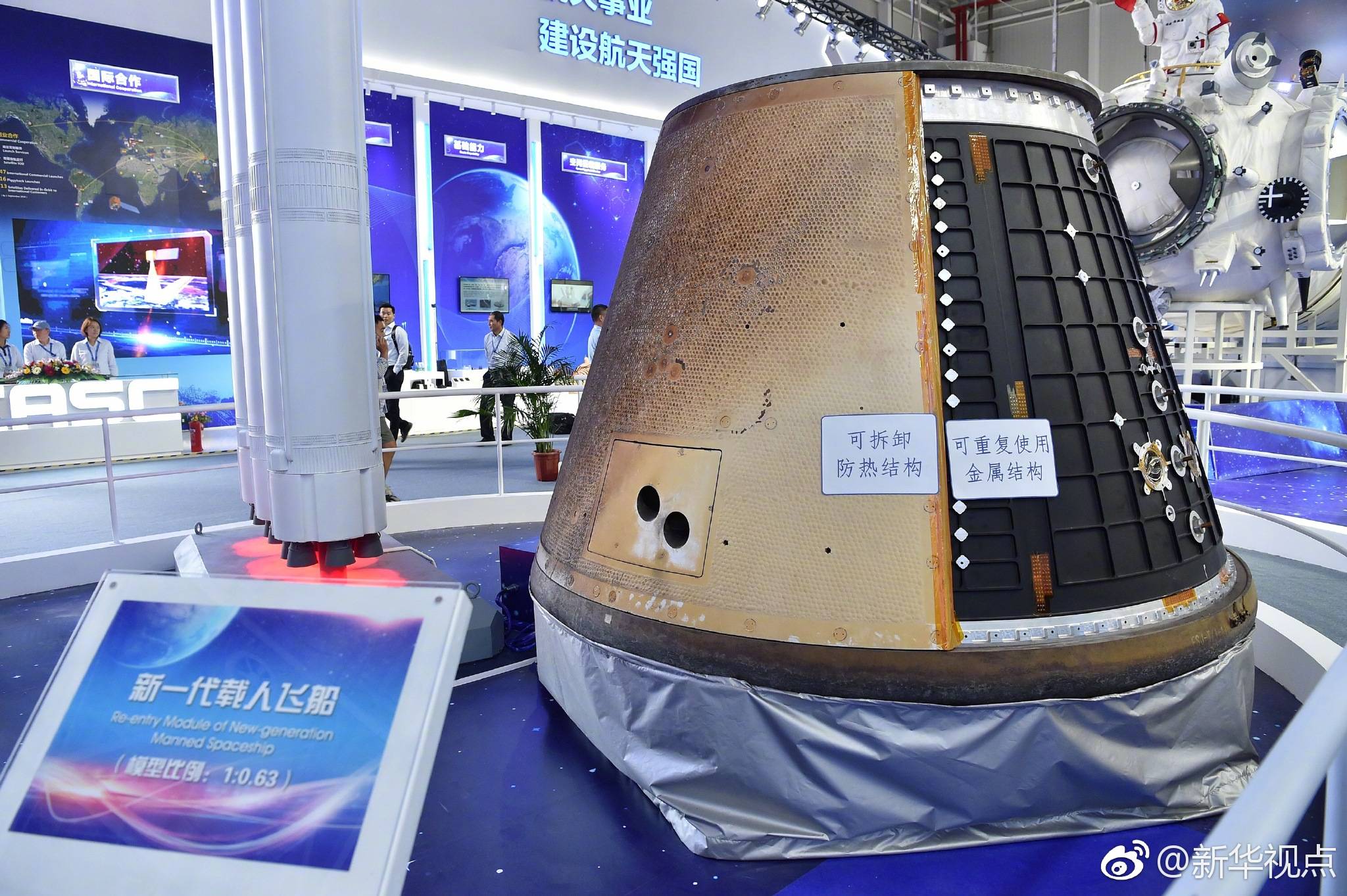

新一代載人飛船展出模型

飛船構型

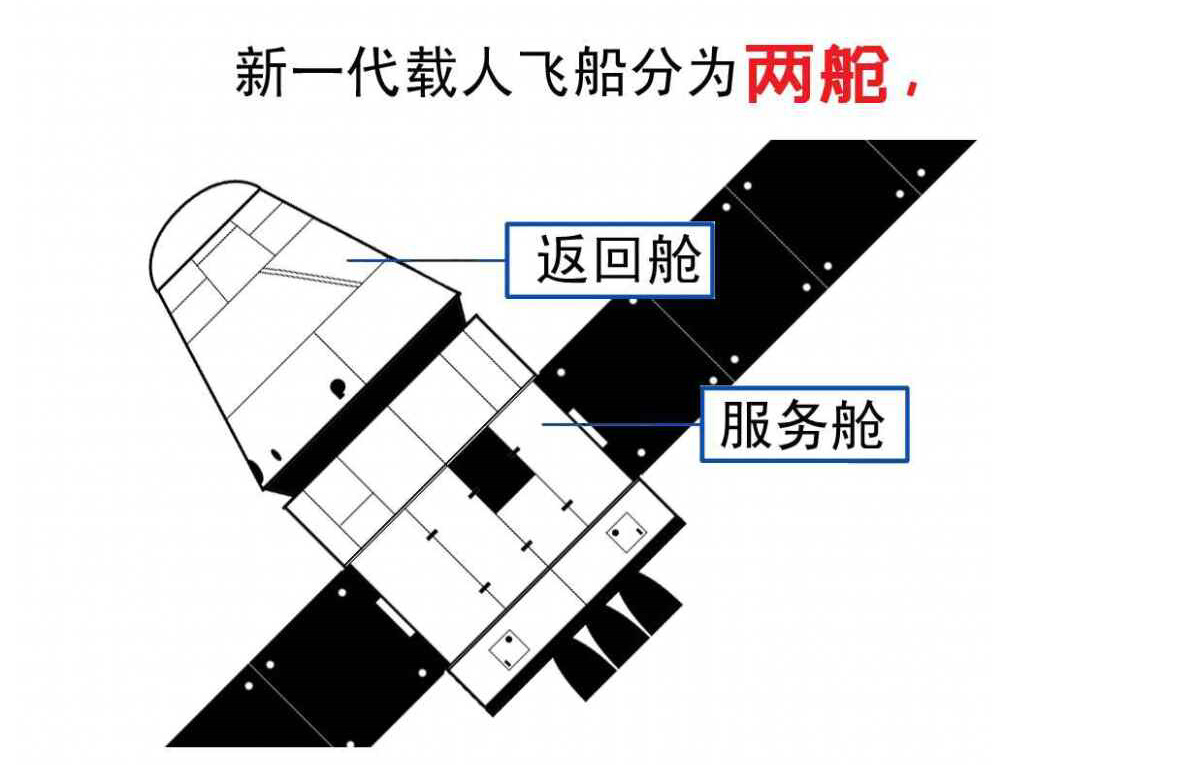

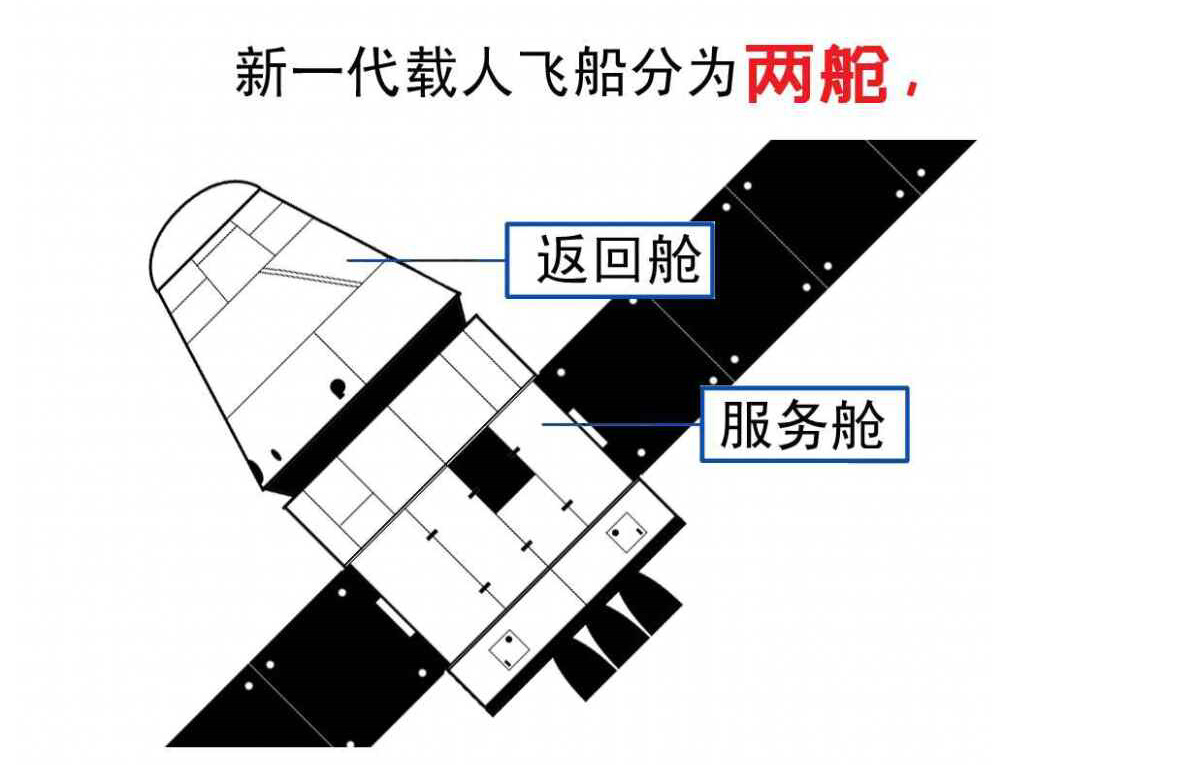

新一代載人飛船採用兩艙式構型,由返回艙與服務艙組成。其返回艙是整船的指令中心,也是航天員生活居住的地方,可乘坐6至7名航天員;服務艙是整船能源與動力中心。

返回艙採用金屬結構與防熱結構分開的雙層殼結構,相當於“內衣”的金屬結構裡面是航天員的“駕駛室”,只安裝了環控生保、人機互動等直接關係到航天員生命安全和飛船操控的設備,這樣就騰出了大量空間,也最大程度地避免了大量設備和航天員共處一室的安全隱患,因而具有容積大、密封性好、艙內視野遮擋少等特點。其他設備都放入了金屬結構與防熱結構中間的夾層中。因為這些設備不用呼吸,放到該非密封的空間中也算是得到妥善的安置。

搭載能力

新一代載人飛船綜合能力也得到了大幅提升,可以搭載7名航天員,另外它的上行和下行載荷能力也得到大幅度提高。同時,中國研製團隊在考慮研發空間站的擴展艙段,為進一步支持在軌科學實驗和為航天員的工作和生活創造更好的條件。

設計參數

新一代載人飛船是面向中國載人航天未來發展需求而論證的新一代載人天地往返運輸飛行器,全長約9米,最大直徑4.5米,最大發射重量23噸。在充分繼承中國載人航天工程已有技術的基礎上,它在結構、推進、回收、能源、熱控、電子、人機互動和可重複使用等方面採用了一系列先進技術,使飛船具備高可靠、高安全、低成本和宜居的特點。

新一代載人飛船試驗船是為中國近地空間站運營和後續載人月球探測等任務研製,全長8.8米,發射質量21.6噸,具備高安全、高可靠、適應多任務和模組化設計特點,主要用於驗證氣動熱防護、再入控制和群傘減速回收等關鍵技術。

發射動態

首次發射

2020年5月5日晚,

長征五號B運載火箭首次飛行任務取得圓滿成功。在隨後召開的長征五號B運載火箭首次飛行任務新聞發布會上,季啟明表示,為充分發揮首飛任務的綜合效益,火箭搭載了新一代載人飛船試驗船、柔性充氣式貨物返回艙試驗艙,以及10餘項實驗載荷。

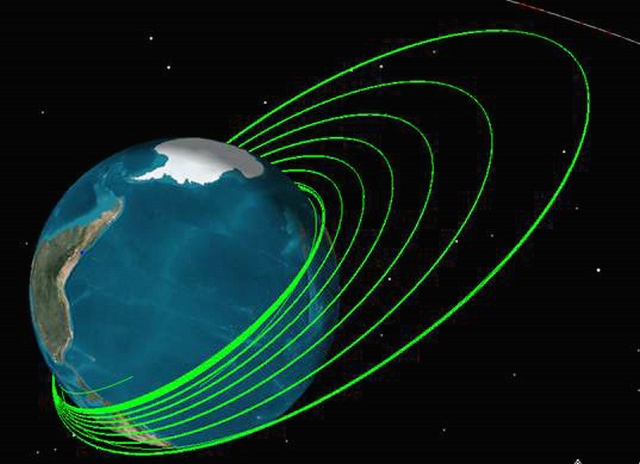

飛行情況

2020年5月6日,據

中國航天科技集團訊息,新一代載人飛船試驗船姿態穩定,供電、測控鏈路等均正常,整船狀態良好,在

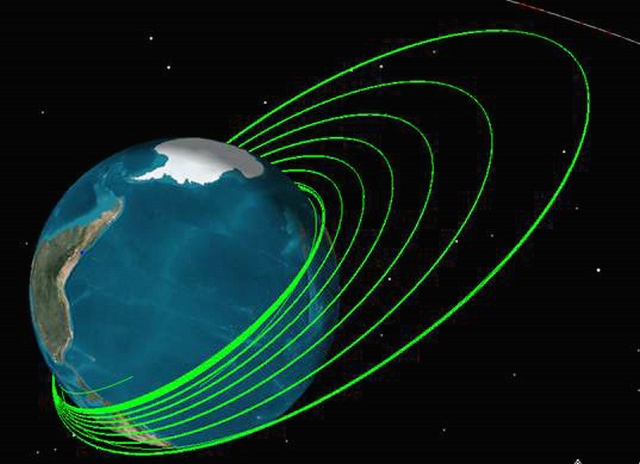

大橢圓軌道上正常飛行。後續按照計畫還將實施3次軌道提升,並最終於遠地點制動後再入返回預定落區。

2020年5月7日據央視網報導,新一代載人飛船試驗船搭上搭載了一台中國自主研製的“複合材料空間3D列印系統”,科研人員將該台“

3D印表機”安裝在了試驗船返回艙之中,飛行期間該系統自主完成了連續

纖維增強複合材料的樣件列印,並驗證了微重力環境下複合材料3D列印的科學實驗目標。

2020年5月8日,擔負試驗船返回艙搜尋回收任務的東風著陸場各系統制定60多種航天搜尋處置預案,靜候新一代載人飛船試驗船返回。

新一代載人飛船試驗船空間飛行軌跡

成功著陸

2020年5月8日13時49分,中國新一代載人飛船試驗船返回艙在東風著陸場預定區域成功著陸,試驗取得圓滿成功。

12時21分,

北京航天飛行控制中心控制試驗船完成返回制動,進入返回軌道。13時33分,服務艙與返回艙成功分離。13時49分,試驗船返回艙安全著陸。搜救分隊第一時間發現目標併到達著陸現場開展處置,經現場確認,艙體結構完好。

試驗船於5月5日18時,從文昌航天發射場發射升空,在軌飛行2天19小時,完成了多項空間科學實驗和技術試驗,驗證了新一代載人飛船高速再入返回防熱、控制、群傘回收及部分重複使用等關鍵技術。

技術創新

設計特點

新一代載人飛船具有以下技術特點:

(1)通過模組化設計,以適應多任務需求。

(2)按照重複使用設計,降低研製及運營成本。

(3)融入宜居環境設計理念,提高乘員舒適度。

(4)集成了眾多先進技術,可全面提升飛船整體性能。

群傘減速模擬圖

七大技術

1.首次採用的國際上推力最大的單組元無毒發動機

該發動機使用的HAN推進劑具有無毒、無污染、低冰點、密度大、比沖高和使用維護成本低等優點,後續將全面替代現有推進劑,進一步提高航天員的安全性。

2.首次採用的中國國內空間飛行器用的最大容積表面張力貯箱 該貯箱採用鋁合金內襯+複合材料纏繞結構,裝載量更多,能為試驗船提供更大的軌道機動能力。在軌飛行期間,試驗船輕鬆完成了多次變軌,進入了大橢圓軌道,為大再入角高速再入返回創造了充分條件。

3.更加全面的綜合電子系統

任務過程中,該系統出色完成了整船匯流排管理、時間系統管理、數據存儲、觸點信號處理,以及熱控管理等功能,讓飛船的運行更高效。

4.更加智慧型的自主軌控技術

在軌運行期間,姿控發動機進行姿態控制,保持了三軸對地姿態以及變軌和制動期間的姿態穩定性;軌控發動機實現多次變軌,並成功執行返回制動,精準操控著試驗船完成太空飛行。

5.首次採用的新型防熱結構與材料

整個防熱結構在重量同比降低超過30%的基礎上,保持了極高的防熱效率。採用的新型輕質防熱材料不僅承受住了再入返回過程中上千度的高溫燒蝕,守護了返回艙的安全。而且防熱結構首次採用可拆卸更換設計,能夠有效提高可重複使用率。返回後只需進行一次“體檢”,更換一套新的防熱結構,返回艙就又能投入下一次任務。

6.首次採用的群傘氣動減速和氣囊著陸緩衝技術

返回艙進入大氣層,到達指定高度後,2具減速傘和3 具主傘依次打開,成功將返回艙的速度從“飛機飛行速度”降為“汽車市區行駛速度”;落地之前,6個氣囊充氣打開,幫助艙體平穩“軟著陸”,最大程度保證了返回艙的安全、完整回收。

7.量身定製的在軌數據獲取系統

任務期間,該系統通過多種感測器網路,獲取了船箭分離衝擊載荷,以及運載發射、在軌飛行和返回著陸過程的載荷環境;通過測量返回艙大底和側壁表面特徵點的壓力和溫度,獲取了返回艙高速再入過程的氣動力和熱特性參數。這些寶貴數據都將為新飛船後繼型號研製最佳化提供重要參考。

新型構型

新一代載人飛船放棄軌道艙,改為兩個艙段。新型飛船的一大特點就是放棄了軌道艙,只有 “指令艙-服務艙”兩個艙段,且指令艙的外形呈錐形,更類似於美式的“阿波羅”飛船的布局。

新一代載人飛船兩艙結構示意圖

而中國現役“神舟”飛船的“軌道艙-返回艙-推進艙”三艙布局則與“聯盟號”類似,有著非常濃厚的蘇式風格。不過,“神舟”飛船的軌道艙具有獨立在軌運行的能力,是“聯盟號”所無法實現的。該種設計背後的原因說來也讓人嘆息——由於中國在很長一段時間內並沒有一個能夠長期運行的空間站或空間實驗室,大量的在軌運行實驗不得不需要在軌道艙內進行。即便在“天宮一號”、“天宮二號”兩個空間實驗室運行的時候,該空間實驗需求仍然難以得到滿足。

隨著“長征五號B”運載火箭的發射成功,中國的空間站計畫也將繼續推進。在得到了擴容之後,中國研製團隊“五艙一鏡”的布局將拉開中國向太空大舉進發的帷幕。相對寬敞的內部空間,標準化的實驗機櫃,將讓中國研製團隊對於空間環境及其效應的認識得到極大的豐富。無人飛船試驗,裡面還是會裝滿來自中國各個高校、科研院所的實驗設備,中軌道的宇宙輻射、低重力特性將為中國研製團隊進一步認識空間環境提供優良的實驗環境。

新一代載人飛船研製

容積提升

新一代載人飛船底部直徑擴大,容積提升,沒了軌道艙,底部直徑擴大到了4.2米,新型飛船的容積也將得到進一步提升。“神舟”飛船返回艙的容積僅僅為6立方米,最多搭載三人,刨去必要的子系統,可以說是擠作一團;而新型飛船的指令艙的容積則翻了一倍,達到了13立方米,一次可以運送6-7人,在僅搭載3人的半人半貨模式下還能輸送500千克物資,這不僅可以讓航天員們能夠更加舒適地開展太空任務,在飛行途中不感到過於壓抑,而且飛船在返回地面的時候,還能將大量的空間實驗樣品下行運輸。在地面充足、完備的研究中心內,中國研製團隊能夠對實驗樣品得到更加細緻的研究,獲得更加深刻的認識。

噸位加大

新一代載人飛船的噸位變大,可勝任多種載人飛行任務,體型變大了,噸位也隨之變大,新型飛船僅指令艙就達到了7噸,已經逼近“神舟”飛船整船8噸的質量。加上了服務艙後,新型飛船的總質量將達到14噸(近地任務)或20餘噸(月球任務),通過搭配不同尺寸的的服務艙,飛船可以勝任多種載人飛行任務。可以說,此次載人飛船的試驗如果成功,中國研製團隊離“上九天攬月”的目標更近了一步。而如此大質量的指令艙,在它接近著陸的時候,一個降落傘已經無法滿足減速需求,因此需要開多個傘。該降落傘的尺寸巨大,傘繩極長,一旦發生糾纏,將面臨船毀人亡的悲慘下場。如何保證各個降落傘之間不發生衝突,完全打開,令飛船安全著陸,考驗著設計人員們的水平,也是該次無人飛船實驗的重點之一。此外,指令艙內置的氣囊將在觸地前釋放,比起“神舟”返回艙內的反衝火箭式設計而言,航天員落地瞬間的衝擊也將更小,更進一步減少航天員受傷的可能,此外,氣囊的設計也將讓返回艙降落在海面上回收成為可能。

回收利用

新一代載人飛船採用可回收利用技術,成本大幅下降。除此之外,新型載人飛船也有其他的亮點。如今,人類的航天事業已經不滿足於“有沒有”的問題,開始解決“便不便宜”的問題。回收利用飛行器已然成為了大量降低成本的選擇。新型飛船也不例外,它也考慮了回收利用的情形。飛船指令艙核心筒外圍的隔熱材料是可更換的。此前“神舟”飛船的返回艙,其隔熱材料牢牢地填充在返回艙殼體外部,渾為一體。隔熱材料經過燒蝕之後,返回艙也不能再次使用。新型飛船的可更換式隔熱材料的設計,理論上可以保證飛船重複利用10次,大幅減少天地飛行成本。

總體評價

中國新一代載人飛船是面向中國載人月球探測、空間站運營等任務需求而論證的新一代天地往返運輸飛行器,具有國際先進水平,具備高安全、高可靠、模組化、多任務、可重複使用等特點,可提高中國載人飛船的乘員人數和貨物運輸能力。試驗船採用返回艙與服務艙兩艙構型,通過配置不同的服務艙模組來適應近地空間和月球探測任務。(

中國軍網 評)

長征五號B發射新一代載人飛船試驗船