寇德卡不喜歡與人交往。寇德卡沉默,只願意別人從照片中對其得出判斷。而正是這些流轉歐洲大陸時拍的“街頭人生”照片,使他作為本世紀第1流的攝影家而被銘記,20多年的飄泊,這位出生於捷克摩拉維亞的工程系畢業,與他的同胞,流亡作家米蘭·昆德拉一樣,他們一位用鏡頭一位用筆踏勘著存在,對人類進行調查。最終的真理不是通過大聲疾呼而是通過面對生活的自我獨白而獲得的。

基本介紹

- 中文名:約瑟夫·寇德卡

- 外文名:Josef Koudelka

- 出生地:捷克摩拉維亞

- 出生日期:1938年

- 職業:攝影家

- 代表作品:《吉普賽人》專集、《布拉格系列》

人物簡介,作品風格,作品點評,

人物簡介

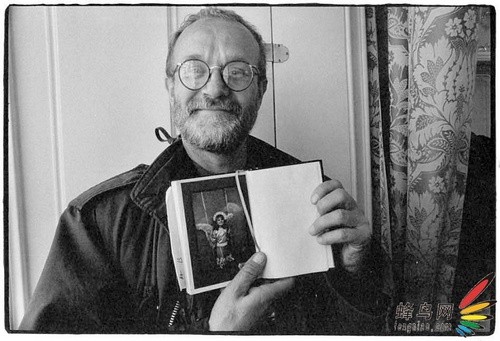

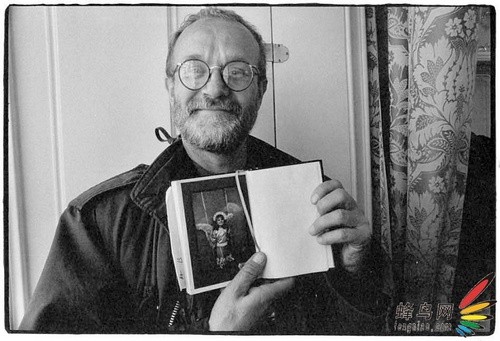

20世紀的眾多攝影大師中,寇德卡一直是一個謎一樣的人物,獨來獨往,從不與人交流,從不對自己的照片加以說明,從不談論自己的攝影觀;但他獨特的“寇德卡視覺節律”喚起的情緒令無數人膜拜。轉載一篇文章,不知道誰寫的,紀念一下這位流浪的大師。 寇德卡展示他的名作《吉卜賽人》

寇德卡展示他的名作《吉卜賽人》

寇德卡展示他的名作《吉卜賽人》

寇德卡展示他的名作《吉卜賽人》作品風格

CAMERA月刊是世界上歷史最久也是最具影響力的一本攝影雜誌。定期以英文、法文、德文3種版本發行了整整有61年之久,終因財務不支於1982年停刊。舉凡當今的攝影名家們,無不是當初被這本薄薄的月刊(連封面加起來才50頁)介紹之後,才由地域性邁向世界性的領域。CAMERA代表著半世紀多來的攝影指向,也是肯定攝影家地位的一個重要標誌。67歲的約瑟夫·寇德卡(Josef Koudelka,1938-)被CAMERA介紹過5次之多(1967.11/1970.3/1972.2/1975.12/1979.8),而最後1次是以整本的專輯形式刊出。從此寇德卡一躍而成攝影新生代里名氣最大、地位最重要的角色之一。以他的功力而言,成為一位大師級的人物是指日可待的。 這位出生於捷克摩拉維亞(Moravia)省的攝影家很是特別,從他出道起就拒絕上照、拒絕訪問、拒絕解釋自己的作品、拒絕發表藝術觀,幾乎除了發表照片之外,他拒絕了一切。因此對一般人來說,儘管十分熟悉他的作品,卻對他這個人非常陌生。有關於他的創作背景、思想,大半是在20年前接受CAMERA主編亞倫·波特(Allan Porter)訪問時所披露的。之後的有關他的言論,多半是一再重複同樣的內容。他說: “我不會以其他攝影家說些什麼來判斷他的照片,我是以照片來判斷他們,而我也希望自己能受到同樣的準則來判斷。”寇德卡到底是什麼樣的一個人呢?一位評論家沙倫納夫(Dam'ele Sallenave)曾這么說他: “寇德卡的離群獨居令人想起盧梭(Jean JacquesRousseau﹐1712–78)---一個熱愛人類但厭惡與人交往的人;充滿著對不可能重返的黃金時代的嚮往------"這位來自遠方的清教徒有著先知般的名字,留著一把先知的鬍子。神永遠把自己顯定給先知的靈魂。” 這種恭維,實在稍嫌過火,不過倒是可以看出在迷寇德卡照片的人的心目中,他無疑是攝影藝術的一座新里程碑,就像攝影界有史以來最有聲望的大師,亨利·卡蒂爾-布列松(Henri Cartier Bresson,1908~)創造了被奉為經典的“決定性時刻”一樣,寇德卡的照片因為透露出全新的觀點而被肯定,他所拍的街頭人生,就象舞台上的戲劇一般,每個人物在一剎那間將一生的火花點燃發亮。由飛機設計室走進吉普客人的生活寇德卡原本學的是和藝術完全搭不上邊的航空工程,23歲時, 他由布拉格技術學院一畢業,就投入航空界做了7年的航空工程師,而利用空閒在每月演出1次的滑稽諷刺劇的劇院裡,客串劇院的攝影師。因為沒有足夠的資金,他覺得無法製造一個維持最起碼安全度的飛機引擎,而放棄了這個職業,開始全心全意的轉向攝影。寇德卡最早的攝影專職工作是替布拉格的Ja Branou劇院拍攝舞台劇照。這個工作深深影響了他日後的拍攝手法及作品風格,他說: “劇院的導演準許我自由自在的在排演時去拍照,我在台上的演員中走來走去,把同樣的景物用不同的方式一遍又一遍的拍攝下去。這件事教導我---如何在一個已經存在的情況下,達到最圓滿最完美的地步。至今我仍繼續使用同一種方法工作。” “我攝影很大的一部分,都是繞著每年都會舉行的祭典、盛會之類 的場合。這些事件的過程或多或少都是固定的,因此我很準確的知道下一步會發生什麼事;我知道那些演員,我知道那個故事,我知道那個舞台,當那些演員和我都處於顛峰狀況的時刻,就能產生一張好的照片。” “有時候,我能立刻達到這個目標,但通常由於各種理由,我就是沒 辦法達到一個情景的最佳狀況,因此我就必須不斷去拍,直到我成功, 同時重複的努力也幫助了我,使我得到保證:我會達到最完滿最極致的." 寇德卡的這種把人生、街頭當成戲劇、舞台的拍攝方式很是特別。 而當他把拍攝對象由劇院轉向吉普賽人的生活之後,這種幾乎一輩子都在拍攝吉普賽人的專情更是稀罕。他走遍捷克境內的吉普賽人社區後,將拍攝範圍擴大到整個歐洲大陸,包括羅馬尼亞、英國、愛爾蘭、威尼斯、西班牙、葡萄牙、德國、比利時等國的吉普賽人。 而寇德卡自從1970年因避難而離開捷克之後,就變成一個沒有國籍的人,他雖然定居於英國,但大部分時間卻如同他所拍的吉普賽人一樣,在歐洲各國流浪飄泊。特異的拍攝手法、流浪的作業方式寇德卡的初期作品都是用同一個單眼相機的鏡頭拍的。他在捷克時從一位死去的攝影前輩詹尼西克(Jiti Jenicek)的寡婦那裡買到一隻25毫米的廣角鏡頭之後,就愛不釋手的使用著。寇德卡在1961、1967、1970年於布拉格的個展,以及1973年於英國的個展、1975年於美國紐約現代美術館的個展, 所展出的所有照片都是用這隻25毫米廣角鏡所拍的。而他那本轟動的《吉普賽人》專集(美國APERTUER、法國的DELPIRE公司同時出版)的60張照片也不例外。 直到他覺得自己的作品有點重複的感覺時,才開始改用雙眼相機, 但仍然偏愛廣角鏡頭,從未使用過長於50毫米的望遠鏡頭。 要想馬上看到寇德卡剛拍攝的作品,是幾乎不可能的事,因為他老是光拍 照,而把好幾年積蓄下來的上千卷底片,找一個時間一口氣沖洗出來。因為他從沒有一個固定的家、沒有一間固定的暗房,所以他最近的工作成果,往往要5、6年後才會發表。寇德卡不放照片則已,一放就是5、6千張,他不只放那些自己認為滿意的作品,而那些失敗之作對他更有意義,他說: “意外與錯誤對我而言是同樣有趣的,它們可以指示我:是不是有可能再進一步的發展下去。我極需要這些壞的照片的幫助。”寇德卡時常將一大堆照片全部貼在牆上研究,一天一天的從它們 之中取下那些經不起久看的照片,最後留在牆上的就是好作品。寇德卡最早得助的人是捷克有名的女藝評家安娜·華諾瓦(Anna Parova),每有外國藝術界人士前往布拉格訪問時,她就向人大力推薦寇德卡,而使他的名氣開始傳向西方,這些有名的訪客包括亞倫·波 特、亞瑟·米勒(Arthur Miller)、女攝影家股加·茉拉許(Lugs Morath)----馬格南(MAGNUM)圖片社的一員等人。然而對寇德卡最重要的則是,他在無意中遇見了布列松而為其所欣賞與肯定。 1970年寇德卡由英赴美接受羅伯特·卡帕(Robert Capa,1913-1954)紀念獎時,再度碰到“馬格蘭”的總裁攝影家伊利亞·歐維特(Ellio Erwit,1928-),而於次年被邀請加入“馬格南”。自此寇德卡和這些提攜他的攝影前輩們,並列為當今世界重要攝影名家的行伍中。 一向不接受任何商業委託或雜誌社邀請而拍照的寇德卡,在“馬格南”集團里有充分的自由,他高興拍什麼就拍什麼。他說,他只為自己 而拍照,並且認為“攝影沒有什麼不可打破的法則。”或者說:“攝影只有一個法則,你覺得自己應該怎么拍,那就怎么拍。”寇德卡在一大堆自己要怎么拍就怎么拍照片裡,都有相當完整的構圖與恰到好處的快門機會,他的觀察方式有一種直人事件核心的震 撼力量。他說: “第一印象對我未說是非常重要的,我經常是在當時所站的位置先拍下它再說,如果情況許可的話,才做任何需要的修正。” “在拍照時,我並不總是用眼睛來瞄準目標,如果照片的框框不是很精確,那我就會在放大時候做剪裁。” 寇德卡照片的粒子都很粗,反差也很大,有一種很強的搶拍味道, 但它們的構圖都是相當嚴謹的,像是經過深思熟慮等待的結果,而非即興式的意外發現,這兩種互相矛盾的效果相加起來,使他的作品有種強烈的個性——既粗擴又細緻,在冷冷的黑白調子中散發出狂熾的激情。寇德卡就如同一個不干涉演員的導演,只是在一旁冷冷的等著人、事、物自行組合而成一幕戲時才接下快門。他感到興趣的是戲劇的發展而不只是一個演員或只是舞台而已。不願意被過去綁住的人寇德卡在被選入當今世界20位攝影名家(World Photography)一書,而不得不說一些創作觀感時,他依舊重複10幾年前講過的老話,不過在文本卻多說了這么一句令人玩味的話: “我現在所說的有關攝影的探討是屬於現在以及過去的,明天也許就不一定是確實的了,我不希望為其他人列下一些法規,也不期望自己被任何一個階段所限制,我的生活以及工作都在改變” 這位逃離捷克之後就不曾踏回國土的流浪者,拍些什麼照片,要等5、6年後看到作品發表時才會揭曉,而那時又不知道他正在朝那方向創作呢? 布列松拍過一張寇德卡的照片,那是他低著頭在草原上行走的背影風吹著他那一頭“先知的長髮”,卻看不見正面那一把“先知的鬍子” 和五官表相。這張照片充分表現了寇德卡特立獨行的個性,以及他近20年來流浪生涯的心境。 攝影作品

攝影作品 蘇聯坦克入侵布拉格 1968年

蘇聯坦克入侵布拉格 1968年 《表》 捷克斯洛伐克 1968年

《表》 捷克斯洛伐克 1968年

交叉線 英國 1976年

交叉線 英國 1976年 投擲 法國 1973年

投擲 法國 1973年 火箭 西班牙 1971年

火箭 西班牙 1971年

攝影作品

攝影作品 蘇聯坦克入侵布拉格 1968年

蘇聯坦克入侵布拉格 1968年 《表》 捷克斯洛伐克 1968年

《表》 捷克斯洛伐克 1968年

交叉線 英國 1976年

交叉線 英國 1976年 投擲 法國 1973年

投擲 法國 1973年 火箭 西班牙 1971年

火箭 西班牙 1971年作品點評

《布拉格系列》在寇德卡作品中占著舉足輕重的地位,但他仍然不是一個報導攝影家。寇德卡最好的作品不是記錄事件的作品,而是依憑“寇德卡視覺節律”去喚起情緒的作品。法國詩人戈蒂那說:“外界可見的世界僅僅為我而存在。”寇德卡的重要著作《吉卜賽人》完全是“他自己的吉卜賽人”。即使是後來他加入了赫赫有名的“馬格南攝影集團”,他也竟然能在十八年中不接訂單——他只為自己拍攝。 寇德卡從結構出發的畫面是一個觀點而非一個呼救信號——沒有震撼性的事件發生,不像純粹的新聞照片要急三火四地去衝擊觀者。觀者久久地凝視著,他們被畫面所糾纏;他們在不經意中掉進了營造得十分謹嚴的陷阱里。往外爬時他們忽然覺出,這不正是從自己熟悉的狀態中提煉出的、又離自己很遠的一種生活的摹本么?而這一摹本又是以其沉靜和暗示的力量向觀者作直面衝擊的。那種“第二眼”的衝擊效果不啻於猛然間推開窗戶,臨八面疾風。 《吉卜賽人》

《吉卜賽人》

《吉卜賽人》

《吉卜賽人》除了蘇軍入侵,寇德卡作品中就幾乎沒有驚心動魄的場景,沒有“歷險的拍攝”。然而,因為他使用的是生活中的提煉性語言,所以,他最優秀的作品都是在“拍攝中的歷險”——令人歷久難忘的畫面對圖像語言的要求是苛刻的。 按快門的時候不可思議的事發生了——純屬誤讀。是寇德卡等待著不可思議的事發生才按下快門。背景和立場是先前就瞭然於胸的。“神秘的三角形”,康定斯基驚嘆保羅·塞尚的《大沐浴圖》畫面構成。而這也正是寇德卡經營結構的慣常手段,3個點互相牽拉鉗制,取捨、詳略、繽密的組合在這位“有行動的行動者”搶前一步時完成。機遇不會對寇德卡格外垂青,某個點尚是空白,他會虛席以待,佇候著想像中的人、狗、車、船的蒞臨。寇德卡是攝影的使徒、隱修士和神殿中的高級祭司,更是攝影的全日制僕人。拍照是他的節日。艱苦的全身心的聞風而動是發現——現實向可能流動。一俟到位,不唯完滿了構圖,還因暗合了期待而在最大限度獲得了自我。 兒童葡萄牙 1976年

兒童葡萄牙 1976年

兒童葡萄牙 1976年

兒童葡萄牙 1976年森林,大海,廣場,街巷,每一系統都有自己天然的框線。除了圖形的內部結構,攝影的要義盡在於知道從哪兒截取。視野是自然所給定的世界,包含著大量的多餘信息;視覺是攝影家經過汰除而創造的既洗鍊又完整的世界。街市上流動的生活是大眾庸常的生活,截取的生活因割斷了天頭地尾,前頭後頭,而成為孤立的陌生的有意味的富於新的意義的生活。寇德卡是捍衛框線的哨兵,他閉鎖關隘,把這一視域的生存據為己有。每一次思想的守護都是思想的擴展。生活沒有因快門的中斷而中斷,畫面由於被截取內容的張力而向框線外延拓。 我們還不曾看到哪位攝影家的人物比寇德卡的人物更富於戲劇性。寇德卡需要一個舞台需要一群演員以演出他的正劇、雜劇和悲喜劇。這個舞台這些人群,他在捷克境內的吉卜賽社區和羅馬尼亞、愛爾蘭、西班牙、比利時的老宅、墳場,船埠、渡口,三岔路、十字街,鬧市區、國境線找到了,於是,燈光皆暗了,大幕拉開了,快門開啟了。從曠野,從海邊,從樓梯轉角,從格柵狀的板棚前,從暗沉沉濕漉漉的條石路上,閒者、勞作者,傷者、跛者,放蕩的少婦、在岸旁眺望白輪船的男子,衰頹怔忡的老人、怯生生撫摸神像的孩童,還有靜默的宴飲、半傾圮的磚牆後的騷動,所有這一切,全部變成了裹帶著人種、物相、地域、政治、風俗、民情的無數種躍動、走動、蠕動,從背景和布景中向我們遞解而出。他們或是流露了一個偶然的心緒,或是演出著某次相遇的情景。突兀性私密性和下意識的動作兩秒鐘之後就被他們自己所遺忘。 獵狗 法國 1983年

獵狗 法國 1983年

獵狗 法國 1983年

獵狗 法國 1983年寇德卡把這一切撿入解析的行篋。這位永遠在回望祖國的孤旅者,他的生活在異地,在遠方。每一次銳利的陳述和向著預言與寓言、哀歌與牧歌的傾聽都擺脫不了宿命般的、對被攝者對自己都同樣適用的條碼:流放。

寇德卡的作品距史詩性相去甚遠。畫面是自足的,他並不仰仗於情節。有才能的攝影家通過圖像自身的節律去打動人。緣此,他們都遠遠躲避著文學性主題和文學性聯想。如若說“文學存在的理由就在於發現了只有文學才能發現的東西”,那攝影存在的理由也就在於它體現了惟有攝影才能表達的東西,現代意義上的攝影語言經過了操作者縝密的安排,使想像到 的世界與看到的世界之間顯得十分滑潤。觀者從圖像中思索著與人生相關的一個多方位進入生活的方式,一股有向度的精神,一種生存自救的效果;或者完全茫然——茫然也是狀態,高一級觀者的茫然使接受有了更多的可能。 試讀《流放》中的幾幅畫圖: ——狗橫穿過暴風雪中的鐵軌。狗是寇德卡多次表現的一個題材。在1968年的事件中,官方曾組織過對狗的一次次屠戮,寇德卡不會不注意到這一細節在人類學中的價值。

正午,一條穿越鄉村的公路。苦夏,熱氣滾動,一切都懶懶的。幾方刺目的路標在烤曬中既活躍又被斜向撲出的怪樹所牽制。驀然,一個聲音,一個聽覺主題從草梢從路面直直向上騰起,持續往復的震顫在空氣中漲擴,恆定、單調、退化,寒冷能凍凝人的意識,酷暑時人的意識也不再流動。 ——高莖的雜草中鋪著一塊長方形的舊毯子。這是寇德卡本人露宿時用的毯子。凝視著它,每位萍浮蓬轉的旅人都會感慨系之。生活是努力和意志。孤獨是一種教養。藝術家在孤獨中創造的作品對他自己也會形成一個教育和深沉的鞭策。在憶及這一段的生活時,寇德卡說:“我不覺得照片出版是重要的,重要的是能拍……我從來都是一個人旅行,一個人在戶外睡覺,即使是搭別人的便車,也是早上分手,晚上再見面。我不知道晚上會睡在哪裡,只有放睡袋時才考慮這個問題。我要求自己能在任何地方入睡。,夏天我常露天而眠。光線暗了就停工。天一亮再開始……醒了之後,我覺得精神不錯,就想:今天也許是我最後的日子了。……我有背痛的毛病,醫生說這是我的生活方式造成的……我知道總有一大我不能再過這樣的日子了……逃抵西方時,我不會說西方國家的語言,即使我有錢也不知道怎樣在飯館點菜。我至今不會寫法文,我是個移民、勞工。我大半生是一個人過的,所以會有些與現實脫節的想法,我是這些想法的奴隸……30歲的時候,我認為攝影家到40歲就完了。我這么想也許是為了逼自己好好把握時間。現在我就要50了,有時還能拍出好照片。我希望能繼續下去。不過我相信真正有創造力的時期是活得張力最高的時候;失去了張力,就失去了一切。” 下跪 愛爾蘭 1972年

下跪 愛爾蘭 1972年

下跪 愛爾蘭 1972年

下跪 愛爾蘭 1972年迄今為止,我們手邊得到的有關寇德卡的介紹文字只有一點點,然而,帶著由他的作品所引發的情緒再一次觀瞧這塊毯子,我們忽然五內酸楚,因為我們分明看見,壓住亂草的毯子上寫滿了古老的、有關琴劍飄零者的箴言,也寫滿了人在限度與終極前的無奈。 ——草原。遠處有散放的馬匹(與那個大箱子一樣,作為參照和配重)。近景的三角形連結著3個“似是而非”者。農民?外省青年?吉卜賽流浪漢,這不重要。從趴者彎腰者拋球者這一組構成中,我們體味著諸種現象的一次組合:引力和掙脫地心引力,地球轉動和人與地球的逆動,整體旋轉和某一個點的自身旋轉。這一幅堪稱寇德卡的驃騎之作。他極善於利用富於聚合作用的形態。浮游於想像中的空間感更是寇德卡天然具備的優良稟賦。畫面中的球是終端是啟始,是標點符號中的一個破折號。攝影把經常發生又於不經意中沒有注意到發生的事物滯留凝定在空間。寇德卡對球的準確定位使我們更加體認:攝影,一種依託現實的藝術在寇德卡那裡業已成為超驗和形上學的一個證明,至於那3位男子的身份,我們更傾向把他們認定為吉卜賽流浪者。頭髮捲曲,嘴角深沉,目光銳利,散淡中也透著一股強悍和樂觀。至此,觀念又轉化成了難以言說的情緒在曠野中草原上飄蕩。

《捷克·1968》:背景是兩側高樓下面的一條向遠處延伸的馬路,寇德卡帶著表的手臂橫亘於前景。這是強制性的理念插入。表是人所製造的能看得見的時間,高懸在鬧市區上空的手出示著意念:寇德卡本人對都市的疏離與入侵。寇德卡拍過不少以自己身體入畫的作品,“我拍自己的生活……拍我的腳、手錶。我累的時候就躺下,如還想拍,周圍又沒有別人,我就拍自己的腳……我拍我人睡的地方,我駐留的地方。這是我自訂的原則……我不想改變別人,也不想改變世界”,在攝影的社會功能與哲學意念間,寇德卡更看重後者。

第1印象也就是直覺。寇德卡說:“第1印象對我來說非常重要。我經常是在當時所站的位置上光拍下來再說,情況許可的話,才做任何需要的修正。”對於攝影家,在瞬時完成價值判斷全憑直覺。“直覺,不管它的構成多么單薄與不可捉摸,不管它的形式多么不可思議,唯獨它才是判斷真理的標準。”(馬賽爾·普魯斯特)直覺是生命中的情感、經驗、理念匯聚成的焦點。青羊在峻岭的小道上問跳間走,獼猴於林中的高枝頭攀援騰躍全憑直覺。生死關頭,所有生物都靠直覺挽救生命。直覺不能窮詰事物的方方面面,但它卻在最重要的洞孔里噴放出高壓的射流。

直覺中的重要內容是經驗。經驗是印象的提純。每次我們見到了一個熟悉的早已上升為經驗的印象,我們就按下快門,用框套住這“經驗”的辦法去疊印在記憶中蟄伏的、久已有之的先前的那個“經驗”。經驗的框架越多,你飛跑上前去框套的機會也越多。不會有平白無故的心理感召——內心的豐富帶來了契機和視覺探測的豐富。沒有哪個正常人能抵禦心理廢墟——回憶。已拍成的作品不斷喚起著我們對經驗的回憶,回憶“不僅在時間維度上,而且在空間維度上瓦解了經驗範圍的禁閉(瓦爾特·本雅明)”。照片使我們體味著歲月也擺脫著歲月。它既可“再現昔日”,又可作為將來打燃記憶的某個動力性起點。 我們分析寇德卡的同時,會有另一位捷克攝影家出現在我們的腦畔,他就是1944年12月20日出生於布拉格的帕夫·史特恰。俄國十月革命和西方哲學思想以及現代主義文藝思潮使“布拉格思想”變得豐富而混雜。史特恰的作品多方位向觀者提示著這種豐富和混雜。史特恰與寇德卡有一個相同之處,即:在冷靜簡約的敘述中提供哲學視角,所有的政治熱情和社會理想均被思辨式畫面所淹沒。對個別的特殊的事物的描述是藝術的生命。描述時,寇德卡、史特恰越是動情,其筆調越顯得冷峻和憂慮,“憂慮遠不是行動的障礙,相反卻是行動的條件,它與每個人為一切人所承擔的沉重責任的含義是一回事,這種責任即使我們痛苦,又使我們偉大”(薩特)。思辨色彩和憂慮意識,布拉格——這座歐洲中世紀的文化名城,”它所哺育出的一代代作家、藝術家,他們中的許多人都具備這樣的特點。

文藝評論家波胡斯拉·布拉齊克在《一位攝影家對捷克問題的貢獻》一文中這樣評說史特恰:“帕夫·史特恰是位不折不扣的捷克攝影家。他拍的照片使我們時他的祖國有更深層的了解。這些照片不但展現了波希米亞的真面目,也顯示出捷克人自己是如何看待這塊地方的,波希米亞是個地震絕對震不倒房屋的地方,雅致嫵媚在這裡顯得格格不人,每一種憐憫都包含了相當程式的嘲弄。波希米亞這個地方的人喝酒不是為了一醉,而是為了講令人捧腹的笑話……“捷克人很清楚自己的身份,問題在於他們無法判斷自己這個樣子到底對不時,正因為他們是一個視覺聽覺並重的民族,才有辦法透過攝影來提出這個問題。帕夫·史特恰並不懷疑捷克人的特性,對這一點他既不毀謗也不重新加以塑造,然而對他人所不敢觸及者,他卻詳加描繪。日子難過的時候,不論是2次世界大戰那段恐怖時期,還是陷於鐵幕之中,捷克人的周末都是在自己的小木屋裡度過的。每逢周末,他們便穿上舊衣服,荷起鋤頭圓鍬;平常就穿著醫牛、科學家,司機或者店員等個人的工作服。如今捷克人不再是村夫,但是他們從來不曾斷絕與土地的聯繫。工作、交際,都是捷克人遊刃有餘的角色。但是他們需要一個可稱之為家的地方,一處可讓他們取下面具的地方。

“帕夫·史特恰是進入生命之後台的攝影家,而這裡也是解答捷克問題的關鍵之所在。”“進入生命之後台”,寇德卡、史特恰都是這樣的人。攝影不會無中生有(如繪畫),但它把常人視而不見的東西記錄下來給我們看。我們在陌生的圖像瞬間中重溫和恢復了生活中的熟悉的瞬間,並加深了對這一瞬間的體認。昆德拉說:“小說家既不是歷史學家,也不是政治家,而是‘存在’的踏勘者。”這種“存在”在攝影中是俄頃的,每一時刻都被刪除了展現、理解而直接走向事物中心,這事物中心是對時空限制的無奈,是對人的“存在編碼”的索解,是對行動、宿命的追問。寇德卡、史特恰最突出的共同點還在於對“中景”的控制。特寫切去了因果,切去了環境,使畫面過於突兀。全景因有大多的包容而顯得蕪雜、普泛,在畫面的語言敘述上缺乏必要的節制。寇德卡、史特恰最激動人心的作品都是中景作品。 歷史的必然沉潛於中景。 攝影作品

攝影作品

攝影作品

攝影作品在中景中裝入懲罰、懺悔、隱忍和進取。 從中景中推出激情、自律、迷惑和期望。 中景平衡著藝術與現實。 中景在騷動和躍動。 先強調人物行為的偶發性和不確定性,再從中抽出偶發、不確定中的規律性因素,這樣的做法將藝術引向深刻。在寇德卡、史特恰的中景圖式中,生活至少有3至12種可能。觀者被細節所吸引,他們觀察細節,超越並感悟細節。當然,這 些細節常常是以情節為其導引。寇德卡、史特恰喜歡在中景中嵌入一個主幹情節,從這一主幹情節發端,將哲學意義演變成一種生活原則。 比較寇德卡和史特恰,他們之間的不同之處也是明顯的。史特恰多是從現存中截取,寇德卡則是從突然的變化中抓取。寇德卡的作品更具衝突性和戲劇性。不可名狀的抑鬱而痛苦的感受,明確的而又難以描摹的激情被壓縮在方寸之地。寇德卡或許是在自我提示——富於瞬間意味的畫面提示著寇德卡自身對戲劇性的敏感和他的神經質傾向;他拍那樣的畫面,他也就生活在那樣的瞬間經驗中。

我們從寇德卡出發,在紙面上展開了一個又一個精神線索,我們也想順帶告訴某類知識分子,透過目鏡充實生命釋放生命——從寇德卡靈動的圖像中你們沒有獲得些許啟示么?你們重知識而不重智慧,重讀書而不重體驗。你們在書齋里一代比一代遜色地重複著學問,鮮活的生活給忽略了。想像力日漸枯萎。本性慢慢被遺忘。如此下去,孱弱的生命又何以承當和召喚強健的精神? 攝影作品

攝影作品

攝影作品

攝影作品這會兒,就讓我們擺脫對視覺事實上的依賴,把別人拍的自己拍的和生活中的圖像全部攪散,獨自靜靜地細細地去品味生活: ——細雨中彎曲的辮梢頎長的背影。臉是未知的,你既盼望又怕她轉過身來。

草垛旁一隻向著秋陽啞嘶的驢——你的喉頭也有一種滾動。 ——一個愛之缺失的孩子抖抖地向白兔送出一捧草——他通過愛兔子而自我施愛,悲哀也變得柔和。

火車窗外,近處的白楊掃蕩著遠處的村屯。 早年的生活圖景被切割打散,忽明忽暗忽隱忽現。你試圖抓住昨天,定住某一窗風景,然而排浪般的涌動使詳述昔日成為不可能。年齡大了,感情愈來愈遠,就連當年的悲哀也已冷硬成一塊綠寶石色的石頭。閉住眼,川流樣滾來的都是往事: 生存中一種自我的回溯性觸摸。到了瀕死的一刻,人會在意識與軀體分離的情形下體會到世界毀滅時間停止情感喪失。真令活人寒心,但這是事實。

“現代愚昧不是意味著無知,而是意味著流行觀念的無思想。”(米蘭·昆德拉)迎合時尚討好大眾和那種通常意義上的悅目,這些在寇德卡的作品中是見不到的。寇德卡的海鷗是陰鬱的海鷗,寇德卡的歌聲是枯藤下的歌聲而非蘋果樹下的歌聲。寇德卡的攝影是非抒情的。憂鬱的理性是《流放》的特質。寇德卡堅決地排斥著廉價的快樂主義假說,他從不試圖作激發外在美感的描述。寇德卡既不會令人沮喪,也不會令人興奮,他表現的只是一個個平靜的生命事實。這生命的事實是通過“震顫的跡象”透露出來的。圖片的細節難以索解。帶著放射狀裂紋的精神殘片凸現著生存景觀中的焦灼,僵持中的難堪和木然、無援與順從。或然,似是而非,給定答案前的恍惑始終絞纏著。猶如福克納,寇德卡辨析的是“混亂而騷動的人性”。以冷色敘述人的荒島感廢墟感局外感表明著寇德卡對人的焦切關注。除卻那些人格分裂者性格倒錯者,即便觀望著一個個健全的外表,觀者也會遭受失望、曖昧、懷疑、衰頹和悲劇性結局的攪擾,以致不能不叫喊:“這是在里斯本、都柏林,黃金的布拉格那明燦的陽光下么?”對此,寇德卡只能沉默。因為照片是他通過相機作出的靜默獨語和惟一解說。愈是優秀的攝影家愈會感覺著對公眾如何交待方面的兩難。“那裡沒有人擁有真理,但人人有被理解的權利。”寇德驗證了昆德拉的說法。

城市生活的冷漠、隔膜、荒誕和匿名本身就造成了人類行為的虛榮性和防衛性。表面異化實則正寇德卡定格的是這樣一些在人性深處處於邊緣狀態下的人:他們既完整又不完整,既美又醜,既幸運又悲哀。寇德卡含帶著模糊的情感去探索他們的生活意義:這一部分人也希望得到小小的、恬靜的幸福。 流浪的寇德卡

流浪的寇德卡

流浪的寇德卡

流浪的寇德卡人類偉大的品性在最卑微的人身上閃現時,我們會因為那極為潛隱的幾抹亮色而忽略它么? 藝術,一種純粹的精神專注行為又能為靈魂的自由發展鋪排多深多遠的通道?

如果走到了流放的盡頭,托跡天涯者才能獲得對人生質疑的解答,那我們在漫漫長旅中的種種探索又意義何在? 我們聽不見寇德卡的回答。只知道他又帶著相機遠赴不列顛群島和法國鄉村。數本新的著作在印行。我們是一些讀著《流放》《吉卜賽人》走上街頭學習拍攝的後來者。我們已經被寇德卡折磨得目光炯炯。在觀看10年後的寇德卡時,我們必須為自己確立另一個視點;翻開他的新作,查驗這一視點的時刻來到了。