基本介紹

生平,焚書,史料,思想,

生平

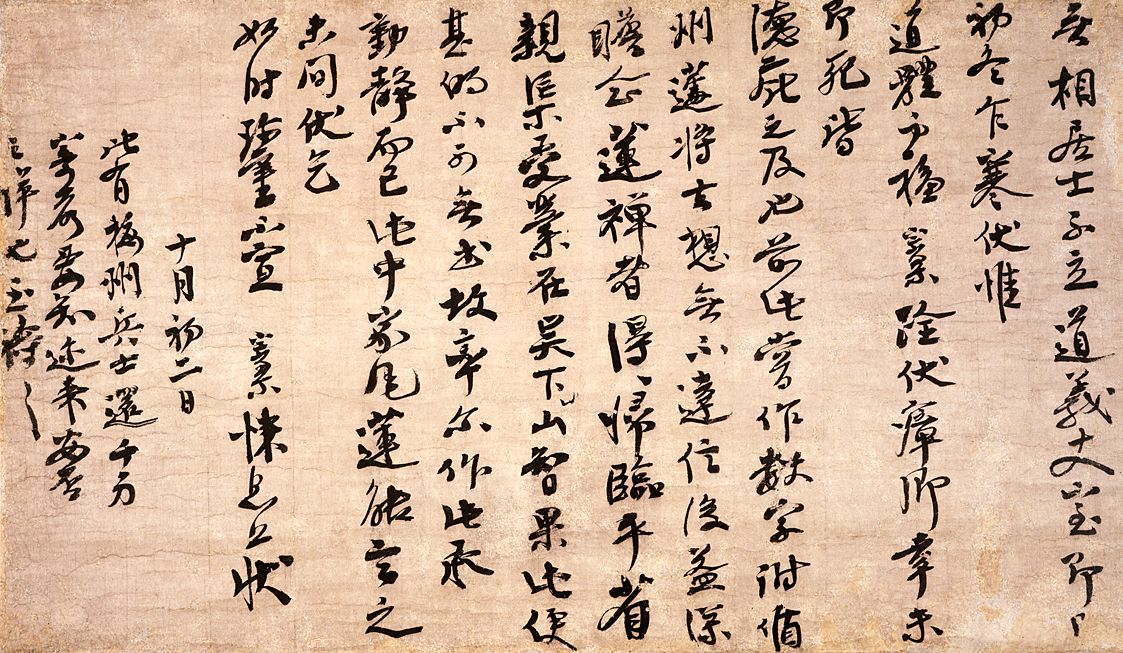

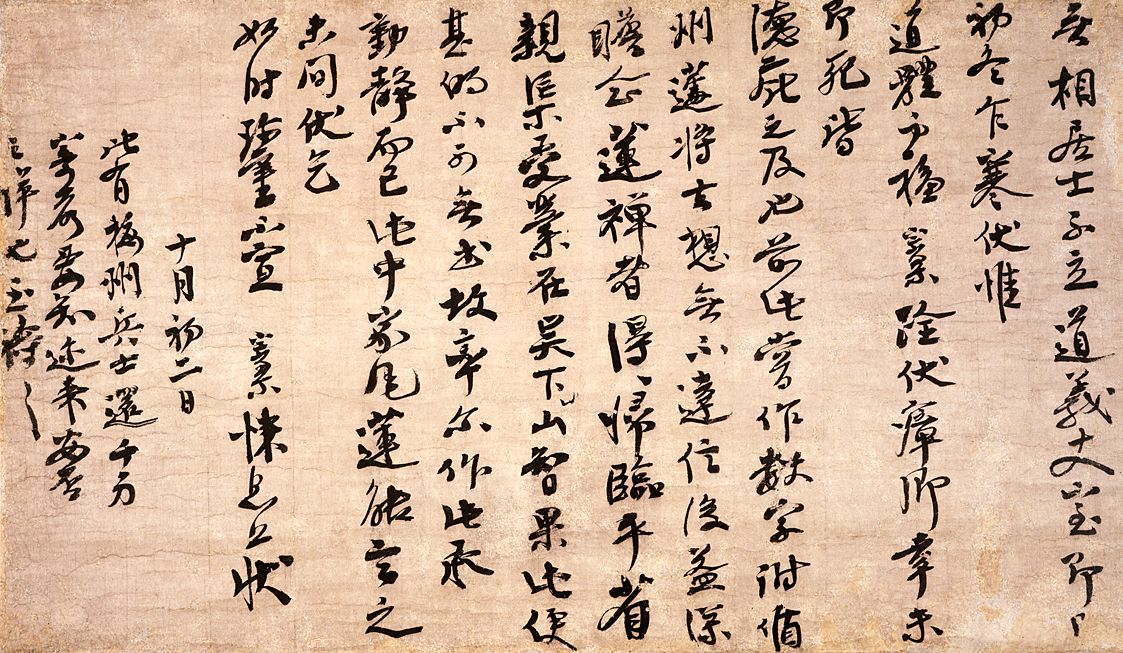

十七歲,出家於東山慧雲寺之慧齊門下,翌年受具足戒。先後參訪洞山微、湛堂文準、圜悟克勤等師。宣和年間,與圜悟克勤住東京(開封),大悟後,乃嗣圜悟之法,圜悟並以所著‘臨濟正宗記’付囑之。未幾,令師分座說法,由是叢林歸重,名振京師。大觀三年,宗杲往泐潭,投入湛堂文準(1061—1115)門下,先於宣州一帶持缽,後入為侍者。文準為真淨克文的嗣法弟子,屬黃龍派。宗杲在其座下,實受其鉗錘陶冶,對其日後禪學思想的成熟是有深刻影響的。宗杲自謂:“宗杲雖參圓悟和尚打失鼻孔,元初與我安鼻孔者,卻得湛堂(文準)和尚。”[2] 而文準亦對宗杲極為賞識,以法器期之,以為“非碌碌餘子可比”,“他日必能任重致遠”。[3] 政和五年(1115),文準入滅,疾亟之際,宗杲問曰:“和尚若不起此疾,教某甲依附誰可以了大事?”文準曰:“有個川勤,我亦不識他,你若見他,必能成就此事。若見他了不得,便修行去,後世出來參禪。”[4] 所謂“川勤”,即指圓悟克勤。次年,亦即政和六年,宗杲客群人之託而往荊南,拜會張商英,請他為文準撰塔銘;宗杲由此與張商英結識,其穎悟樂辯亦甚為張商英所讚嘆,因此當宣和二年(1120)的春天,宗杲再次往荊南拜謁張氏的時候,張氏遂欣然為他向克勤作了推薦(張氏即卒於是年)。宣和六年,詔克勤住東京天寧寺,宗杲聽說以後,“私自慶曰:此老實天賜我也!”[5] 遂往天寧,於次年掛搭於該寺,由此而得以師事克勤。宗杲在圓悟克勤門下參禪四十二日而悟道,克勤“著《臨濟正宗記》以付之,俾掌記室,分座訓徒。”靖康元年(1126),右丞相呂好問(字舜徒,1064—1131)奏請朝廷,欽宗賜宗杲紫衣及“佛日大師”之號。此後,宗杲嘗輾轉於江、浙、廣、閩諸地,至紹興七年(1137),因丞相張浚之請而住持餘杭徑山能仁禪院,僧眾多至一千七百餘人,“皆諸方角立之士,師(宗杲)行首山令,起臨濟宗,憧憧往來,其門如市,學徒咨扣,日入玄奧;規繩不立,而法社肅如也。由是宗風大振,號稱臨濟再興。”[7]

紹興十年(1140),侍郎張九成(1092—1159,字子韶,號橫浦,又號無垢,杭州人)登徑山,宗杲與他一起討論《大學》中的“格物致知”之義,相與甚為相篤。次年四月,九成因父喪,再上徑山,在與宗杲的議論當中,或許對朝政亦有所議論。時秦檜專權,力主與金國議和,肆意貶黜抗金名將岳飛、韓世忠等,而張九成則是竭力主張抗金的。《宋史》張九成本傳云:“徑山僧宗杲,善談禪理,從游者眾,九成時往來期間。(秦)檜恐其議己,令司諫詹大方論其與宗杲謗訕朝政。”是年五月,“敕九成居家持服,服滿別聽指揮。徑山主僧宗杲追牒,責衡州。”[8] 自是宗杲開始了長達十六年流放生涯。他於七月至衡州(今湖南衡陽)貶所;紹興二十年又被再貶梅州(今屬廣東省);至二十五年,得“蒙恩自便”,因此他於紹興二十六年的正月離開梅州,起程返回浙江,途中曾與謫居安南而此時亦被起復的張九成再次聚會;同年三月,宗杲被旨恢復了僧籍。

紹興二十七年(1157),宗杲住持明州育王山光孝寺(在今寧波),時年已六十九歲。“裹糧問道者萬二千指,百廢並舉,檀度響從,冠於今昔。”因育王山地勢較高,飲水缺乏,眾僧甚以為苦,宗杲遂鑿泉而為大池;又因僧人眾多,糧食不足,又率眾圍墾海岸閒地,築塗田數千頃,用贍齋廚;這些舉措受到了朝廷的褒獎,詔賜其座,名為“般若”。[9] 紹興二十八年,宗杲被旨再住餘杭徑山,“道俗欽慕,如見其所親”,雖年事已高,然接引後進,未嘗少倦。紹興三十二年,孝宗賜以“大慧禪師”之號。次年,即隆興元年(1163),宗杲圓寂。嗣其法者八十有四人;門人集其著述講說,編為《大慧普覺禪師語錄》三十卷、《大慧普覺禪師宗門武庫》一卷等。

宗杲為一代禪門碩德,臨濟宗緒之不墜,實賴以扶持。其博通內外典籍,融攝經教,而歸於發明本心之旨;和會儒釋,融世出世間法於一體,而又慧辯無礙,廣與士大夫交遊,由是而實致南宋學風以深厚影響。張浚為其撰塔銘,稱其“縱橫踔厲,無所疑於心,大肆其說,如蘇(秦)、張(儀)之雄辯,如孫(武)、吳(起)之用兵,如建瓴水轉圓石於千仞之阪;諸老斂衽,莫當其鋒。於時賢士大夫,往往爭與之游。”[10] 足見其於當時影響之巨。宗杲生逢變亂之世,國家蒙恥,人民流離,故其身雖處於方外,其心卻無所局限,以菩提心等於忠義心,愛君憂國,雖得罪而無怨悔,誠非常人之所能,而實為僧中之碩德,人中之英傑。“師雖為方外士,而義篤君親,每及時事,愛君憂時,見之詞氣,其論甚正確。……使為吾儒,豈不為名士?而其學佛,亦卓然自立於當世,非豪傑丈夫哉?”[11] 宗杲自己說:“菩提心則忠義心也,名異而體同。但此心與義相遇,則世出世間一網打就,無少無剩矣。予雖學佛者,然愛君憂國之心,與忠義士大夫等。但力所不能,而年運往矣!”[12] “力所不能而年運往矣”,其中正蘊含著他對時局的憂患及其對時政的感嘆。而這一特殊的時代生活背景,亦正為我們理解宗杲之禪學思想的基本前提。

焚書

當宗杲之時,禪林新出現的“文字禪”之風氣濃郁,其代表人物除惠洪以外,便是圓悟克勤,而其代表作品則是《碧岩錄》。宗杲是克勤的弟子,但焚毀《碧岩錄》的刻板,卻是他生平所做的大事之一。按照通常的觀點,弟子入其門戶,傳其衣缽,便須心承其志,身當其事,此所謂繼志以述事;但宗杲的作為,卻似乎有背於弟子之德,因此他的焚毀《碧岩錄》之舉,便亦引起人們的諸多懸想。

克勤既為一代禪德,而又博通經論,融貫儒道,在當時頗擅賅博之名,他自己說“老僧生平久歷叢席,遍參知識,好窮究諸宗派,雖不十成洞貫,然十得八九。”[13] 可見他對自己的博學亦是頗為自許的。在基本的禪學思想上,克勤重視明心見性之基本宗旨的闡明,強調須洞徹心源,以實現心體之本然真實狀態的自覺澄明;但此同時,他並不過分強調禪宗的“不立文字”之法,而重視語言文字在實現明心見性這一基本目的的過程中所具有的引導作用。在他看來,“既不立文字語言,(心)如何明得?所以道,路逢達道人,不將語默對。”[14] 亦即是說,不立文字並非絕對,它本身亦並不是禪宗的目的,而恰當的文字語言之提挈,對於明心見性這一本質目的恰恰是必要的。或許正由於這一原故,克勤極為重視對於古來禪德之公案的研究,並在此基礎上形成了《碧岩錄》十卷。但嚴格說來,《碧岩錄》不能算是克勤的著作,因為它不是出於克勤的手筆,而是他的弟子根據他平時的講說記錄纂輯而成的。關友無黨《碧岩錄後序》說:

圜悟老師在成都時,予與諸人請益其說,師後住夾山、道林,復為學徒扣之,凡三提宗綱。語雖不同,其旨一也。門人掇而錄之。既二十年矣,師未嘗過而問焉。[15]

普照在前序中亦有“普照幸親師(克勤)席,得聞未聞,道友集成簡編,鄙拙敘其本末”之說。[16] 按普照的序撰於建炎戊申(二年,1128),關友無黨的後序則撰於宣和乙巳(七年,1125);據此則大抵可知:一,《碧岩錄》並非成於一時一地,蓋自崇寧五年(1106)左右克勤住持成都照覺寺時至政和年間(1111—1117)住持夾山靈泉院及湘西道林寺的十數年中陸續完成的;二、《碧岩錄》由其門人筆錄成編,克勤蓋宣說而已,且編成後亦未嘗過問;三、是編最遲於宣和七年編輯完成,而最早於建炎二年刊行,其時距克勤圓寂尚有七、八年。至於“碧岩錄”的書名,則本於唐代善會禪師(805—881)之語。《景德傳燈錄》卷一五《澧州夾山善會禪師》:“問:如何是夾山境?師曰:猿抱子歸青嶂里,鳥銜花落碧岩前。”夾山因此亦別名“碧岩”。夾山靈泉院即由善會禪師於鹹通十一年(870)所創。

《碧岩錄》的內容是對雲門宗雪竇重顯禪師所作《頌古百則》的詮解發微,藉以為啟發後學悟入玄門之機。重顯《頌古》舊制,先列“公案”,繼以“頌古”,而《碧岩錄》則在“公案”之前加上“垂示”;在所列“公案”的文字中加上小字夾注,稱為“著語”;在“公案”後繼以“評唱”;再列重顯“頌古”之文,“頌古”中亦有“著語”,又繼以“評唱”。這樣,每一公案就都有“垂示”、“公案(本則)”、“著語”、“頌古”、“評唱”五個部分所構成。“垂示”可以說是公案的總綱,往往點出公案的要點與關鍵,其目的是引起弟子的注意;“公案(本則)”為重顯原有的文字,所取皆禪門大德的嘉言懿行;“著語”加於“公案(本則)”及“頌古”之中,是克勤特為提綱挈領或引起人們的特別關注而在某些文字間所加的注釋語,或一言,或數字,或十數字,用語雅俗兼備,形式極為活潑生動;“評唱”則是《碧岩錄》的精華部分,有的篇幅甚長,是對“公案”及“頌古”之禪意的正面闡釋。

禪門首開“頌古”之風的人,一般認為是汾陽善昭(947—1024),及重顯作《頌古百則》,則非但對公案的揀擇相當精當,而且出語雅致,詩意濃郁,亦因此而飲譽禪林。克勤即云:“雪竇頌一百則公案,一則則焚香拈出,所以大行於世。他更會文章,透得公案,盤礴得熟,方可下筆。” 關友無黨亦說:“雪竇《頌古百則》,叢林學道詮要也。其間取譬經論,或儒家文史,以發明此事。” 由此可知,“頌古”雖以禪門“公案”為材料,但須“更會文章”,不僅要“取譬經論”,而且亦要熟悉“儒家文史”,“方可下筆”,因此它帶有濃厚的將禪理詩化的傾向,明心見性的禪機隨著頌古之風的蔓延逐漸融為詩境詞趣的玄妙空靈。實際上,宋代禪僧的漸趨於文人化,以及文人士夫中出現的“逃禪”之風,與禪門本身這種以文字為禪的風氣是有著深刻的相互關涉的。然禪機既可以隱寓於詩,那末從詩的解讀、領會之中便亦可以淘汰、揀擇出禪機,所以克勤說:“大凡頌古,只是繞路說禪;拈古大綱,據款結案而已。”[19] 期望從“頌古”當中悟出“禪機”,最終導向自我本心的明達,應該即是克勤之所以撰《碧岩錄》的基本目的。雖然“繞路說禪”、“據款結案”之說與初期禪宗直指心性的簡捷明快已然相去甚遠,但用來說明“頌古”、“拈古”的本意,卻仍然是恰當的。

從宋代禪宗的發展來看,“文字禪”的發生以及《碧岩錄》的出現是有著深刻的社會文化背景的。從禪宗本身而言,它實際上是對宋代的文人士夫階層因欲出離於現實政治的糾葛而在心態上轉向於禪學這一普遍情形所作出的回應,是禪宗為它本身的普遍化、世俗化所採取的一種途徑;從世俗文化的方面來說,則禪的詩化,尤其是它空明靈動、恬淡灑落的意境,非但契合於文人士夫的“逃禪”心態,而且亦能十分啟迪其詩意的心靈。因此亦就可以說,《碧岩錄》的出現,乃是社會的世俗文化與禪宗的宗教文化交相互動的一種結果。儘管《碧岩錄》之類的文字禪對禪宗文化的普世化具有重要價值,並且對中國古代詩藝理論的發展與成熟亦作出了重要貢獻,但事情的另一方面是,這種文人化了的、愈趨於精緻的禪學路向,對於禪宗本身的宗教目的卻並不一定是有益的。《禪林寶訓》記載:

心聞曰:教外別傳之道,至簡至要,初無他說,前輩行之不疑,守之不易。天禧間(1017—1021),雪竇(重顯)以辯博之才,美意變弄,求新琢巧,繼汾陽(善昭)為《頌古》,籠絡當世學者,宗風由此一變矣。逮宣(和)、政(和)間,圓悟又出己意,離之為《碧岩集》,……於是新進後生珍重其語,朝誦暮習,謂之至學,莫有悟其非者。痛哉,學者之心術壞矣!紹興初,佛日(宗杲)入閩,見學者牽之不返,日馳月騖,浸積成弊,即碎其板,辟其說,以至祛迷援溺、剔繁撥劇、摧邪顯正,特然而正之,衲子稍知其非而不復慕。然非佛日(宗杲)高明遠見,乘悲願力,救末法之弊,則叢林大有可畏者矣!

按照心聞禪師的這一觀點,《碧岩錄》的流行所導致的結果是“學者之心術壞矣”,而宗杲毀其刻板,則是“救末法之弊”的英明果決之舉,否則禪林風氣必為之大壞,“大有可畏者矣”。從禪宗本身的宗教立場來看,《碧岩錄》在禪門的流行所產生的實際效果是與它原來的目的相背的,尤其是新進後學,往往熟記其中的語句以當“悟”,而忽略了本分的實修,明心見性成了某種停留於口頭的言詞黠辯。希陵在《碧岩錄後序》中曾提到宗杲毀板的直接原因:“後大慧禪師因學人入室,下語頗異,疑之,才勘而邪鋒自挫,再鞠而納款自降,曰:‘我《碧岩集》中記來,實非有悟。’(大慧)因慮其後不明根本,專尚語言以圖口捷,由是火之,以救斯弊也。” 但宗杲焚毀《碧岩錄》,卻並非一時的情急之舉,而是由來已久,有其深刻原因的。紹興六年(1136),時宗杲住泉州雲門庵,克勤在蜀中圓寂的訊息傳來,宗杲焚香,指克勤的像說:“這個老和尚,一生多口,攪擾叢林,近聞已在蜀中遷化了也,且喜天下太平。” 所謂“一生多口,攪擾叢林”,顯然是包含著對克勤編撰《碧岩錄》的批評的。

但宗杲最終焚毀刻板的行為,卻並不能將它看作是對克勤的不恭甚或背叛,而是他本人禪學觀念的一種表達。按照宗杲的理解,禪宗的生命只在於“悟”而已,它是需要貫徹於行人的全部生活實踐當中的,宗教的情懷不是僅僅表達於語言文字,而更需要體現於行為實踐。禪宗轉入“文字禪”的頌古、拈古、評唱之類的“繞路說禪”之途,不僅與禪宗“不立文字”的原初精神相背,而且必將使禪宗趨於末路,以至於斷佛種姓。因此,儘管宗杲本人亦擅於頌古、拈古,但對以參究古人公案且專在言語上做工夫的風氣卻提出了激烈非難。如說:“近日叢林,以古人奇言妙語問答,為差別因緣狐媚學者,殊不本其實。諸佛說法,唯恐人不會,縱有隱覆之說,則旁引譬喻,令眾生悟入而已。”[23] 是在宗杲看來,學禪必以“悟入”為的旨,諸佛說法,雖千言萬語,亦只是要人悟入本心、開顯本覺而已,若不以悟為本,而“多學言句,於言句中作奇特想”[24],“只管要於古人公案上求知求解”,那末“直饒爾知盡解盡一大藏教,臘月三十日生死到來時,一點也使不著。”[25] 禪慧源於心悟,而悟入唯在明心,所以若在古人公案上求禪求慧,實為棄本逐末,既悖佛教,復失祖心。叢林染著於此種風氣,雖口說沸騰,卻盡失禪門宗旨。所以宗杲論道:

近世學語之流,多爭鋒逞口快,以胡說亂道為縱橫,胡喝亂喝為宗旨。一挨一拶,如擊石火,似閃電光,擬議不來,呵呵大笑,謂之機鋒俊快,不落意根。殊不知正是業識弄鬼眼睛,豈非謾人自謾、誤他自誤耶![26]

對於“近世學語之流”的這種批評,其言之不可謂不痛,其論之亦不可謂不明,而從中我們亦就可以領會他焚毀《碧岩錄》的深層原因。

儘管宗杲焚毀了《碧岩錄》的刻板,但該書的影響事實上卻並未因此而銷聲匿跡。以禪機融為詩境,仍然是其時代的風尚,而宗門派別則漸趨於合流。《碧岩錄》實凝萃著雪竇重顯與圓悟克勤二位大師的心血,是其親證本心本性的確切證件,而叢林中當年朝誦暮習的情景及其開發心悟之功,自然會引起人們的無限景仰與無盡懷想,因此到了元朝大德四年(1300),嵎中張煒(字明遠)乃著手予以重新雕板,大概至延祐四年(1317)完成了《碧岩錄》的新刻。[27] 該書的重新刊行,誠然為叢林中的一大事件,時人均表示了極大的熱情,譽之為“祖教回春”,期待著它對眾生之本心的開悟發揮無上的功德,“使上根大智之士,一覽而頓開本心,直造無疑之地,豈小補云乎哉!”[28] 從《碧岩錄》的編輯、刊行、遭毀、重刊這一重“公案”當中,我們可以了解這樣一點,即到了南宋時代,文字禪的發展已到相當成熟的地步,僧人的文人化、禪的詩化以及禪的思想向世俗文化形態的全面滲透,並由此而產生的禪僧與文人士夫的日益親近,已然成為一種具有時代性的文化潮流;與此相伴隨的是,一方面,禪宗的宗教理念實現了向世俗世界的廣泛傳播,贏得了知識階層的普遍同情,實現了不同文化視域的全新融合,從而使禪宗的宗教功能在某種意義上“逸出”了它原有的領域,呈現出更為強大的社會文化的整合能力;但亦正因為如此,禪宗在改變著其他世俗的或宗教的文化形態的同時,亦在改變著它本身,宗門風氣的轉變在某種意義上似乎提示了禪宗作為一種宗教形式的自身存在的危機。宗杲本於他自己的禪觀,蓋對禪宗這種繁榮背後的生存危機有深刻的洞察,他對文字禪的激烈非難,對時下風氣的嚴厲批評,以及他最終的焚毀《碧岩錄》,實際上正原於這種強烈的憂患意識,是他意欲轉變禪門風氣,使之重歸於開明本心之目的、重歸於切實的生活實踐的一次卓越努力。但是實際上,《碧岩錄》應其時代的思潮而誕生,並且亦在宗教與世俗文化的全面交融中扮演著重要角色,即使是宗杲的高明果決,終究亦不能以一己之力來阻遏其時代思潮的涌動。及《碧岩錄》重刊以後,其影響亦仍然巨大而綿遠,依仿效法者亦屢見不鮮,其著名的如元代從倫的《空谷集》,乃是對投子義青《頌古百則》的評唱;萬松行秀的《從容庵錄》,則是對天童正覺《頌古百則》的評唱;等等。

史料

靖康元年(1126),丞相呂舜徒奏賜紫衣,並得‘佛日大師’之賜號。紹興七年(1137),應丞相張浚之請,住持徑山能仁寺,諸方緇素雲集,宗風大振。紹興十一年,侍郎張九成至能仁寺從師習禪,偶論議朝政;其時秦檜當道,力謀與金人議和,張九成則為朝中之主戰派。秦檜大權在握,竭力斬除異己,師亦不得倖免,於十一年五月褫奪衣牒,流放衡州(今湖南衡陽)。其間集錄古尊宿之機語及與門徒間商量討論之語錄公案,大慧宗杲雖門戶之見甚重,欲擺脫莊子之影響而不得,然輯成‘正法眼藏’六卷貢獻頗大。紹興二十年,更貶遷至梅州(今廣東梅州),其地瘴癘物瘠,師徒百餘人斃命者過半,然師猶以常道自處,怡然化度當地居民。紹興二十五年遇赦,翌年復僧服。二十八年,奉敕住徑山,道俗慕歸如舊,時有‘徑山宗杲’之稱。

師辯才縱橫,平日致力鼓吹公案禪法,其禪法被稱為‘看話禪’(即以考察公案、話頭而求開悟之禪法),此與宏智正覺之‘默照禪’相輝映。晚年,住徑山,四方道俗聞風而集,座下恆數千人。孝宗歸依之,並賜號‘大慧禪師’。隆興元年八月微恙,十日親書遺奏,又書遺偈,擲筆委然而入寂,世壽七十五,法臘五十八。諡號‘普覺禪師’。遺有大慧語錄、正法眼藏、大慧武庫等書。嗣法弟子九十餘人,較著名者有思岳、德光、悟本、道顏等。

思想

對道教與佛教的關係,傳統的觀點認為,道教深受佛教的影響,道教的教義、戒律、儀式基本上都是來源於佛教。反過來,道家、道教對佛教的影響則鮮見言及。事實上,道家、道教對佛教的影響同樣也很大。佛教如《四十二章經》等等經典,一傳入中國,就深受當時的黃老道和神仙道的影響。佛教被中國人接受,實得益於《老》、《莊》,尤其是借鑑《莊子》的概念和思想來使得中國人理解,這被稱為“格義”。在這個過程中,佛教受《老》、《莊》的影響尤其突出。竺道潛、慧觀、支道林、慧遠等名僧都善解《老》、《莊》。這為後來禪宗的道家化開了先河。這裡,我們以禪宗為例來探討一下道家,尤其是莊子思想對佛教的影響。

禪宗的創始人慧能的思想就深受老莊的影響。劉禹錫在《曹溪六祖大鑒禪師第二碑》中評論慧能的思想時就說:“無修而修,無得而得。能使學者遠其天識,如黑而迷,仰見天極。得之自然,竟不可傳。”“得之自然”可謂一語道破天機,說明禪宗深受道家自然無為思想的影響。方立天先生也指出:“道家對禪宗思想影響的廣度和深度,超過了禪宗對印度佛教的思想繼承,也超過了儒家對禪宗的思想影響。”

與慧能幾乎同樣齊名的禪宗的另一個名師神會,曾經深入研究過老莊的思想。贊寧的《宋高僧傳》就說,神會“從師傅授五經,克通幽賾。次尋老莊,靈府廓然……其諷誦群經,易同反掌,全大律儀,匪貪講貫。”神會的思想深受老莊的影響,由此可見一斑。對此,神會自自己也說過:“僧家自然者,眾生本性也。”“佛性與無明俱自然,何以故?一切萬法皆依佛性力故,所以一切法皆屬自然。”這是把佛性和眾生的本性皆視為自然。《壇經》說:“白識本心,心,自見本性。”通過發掘“本心”,即可見“本性”,而“本心”、“本性”都是“自然”。對此,禪宗有一則故事可資為證:

雪峰因入山採得一枝木,其形似蛇,於背上題曰:“本白天然,不假雕琢”,寄於師(大安禪師)。師曰:“本色住山人,且無刀斧痕。”:

雖然,禪宗的“自然”、“本性”、“自性”都是指事物無任何人為痕跡的本然存在狀態,“本心”是指人心中無任何意念的本然狀態。所以,禪宗把自己識本心的宗旨表達為“無念為宗,無相為體,無住為本”(法海本《壇經》)。這一觀念與《莊子》的自然思想是一致的。例如《莊子》說:“馬,蹄可以踐霜雪,毛可以御風寒,哞草飲水,翹足而陸,此馬之真性也。”《莊子》也是把馬的白然狀態看作它的“真性”。

正是從本心山發,禪宗的宗教實踐就是自然的生活,不把誦讀經書作為主要的事。慧能就反對出家修行。慧海回答“如何用功修道”的問題時也說:“飢來吃飯,困來即眠。”義玄也同樣說:“佛法無用功處,只是平常無事,屙屎送尿,著衣吃飯,困來即臥。”。這也就是說,在日常生活中即可修道。為什麼呢?禪宗認為,“青青翠竹,儘是法身,鬱郁黃花,無非般若”。萬類之中,皆有佛性。這種“無情有性”的思想與莊子的物我齊一思想如出一轍。“萬類之中,個個是佛……此一即一切,一切即一……一切處無不是道。”這與道家的道在萬物之中,萬物之中都有道的思想兒無區別。請看:《莊子·知北游》說:“‘所謂道,惡乎在?’莊子曰:‘無所不在’。……‘在螻蟻’;……‘在稗’;……‘在瓦壁’;……‘在屎溺’。”而《五燈會元》卷4趙州從諗禪師在回答“如何是道”時也說:“牆外底。”……曰:“大道。”曰:“大道透長安。”這是道家思想的禪宗版本。禪宗說“觸目會道”,而《莊子》中已經說過:“目擊而道存,亦不可以容聲矣。”

在佛性論上,禪宗注重“反本歸原”、“尋找主人翁”、“發現自我之本來面目”,這與莊子的“返歸自然”、“與道合一”等思想也是很相似的。

既然道無所不在,那么,在現實的日常生活中就可自然而然地修道。所以,馬祝道一說:“道不屈修,若言修得,修成還壞,即同聲聞:若言不修,即同凡大。”禪宗的修煉是在“不修”與“修”之上的“不修之修”,是“縱橫自在,無非道場”。禪宗的這一思想應該說也是是來源了道家。“不修之修”與道家的“無為而無不為”辭異實同。《莊子》實際上也是以一種本然、臼然的生活方式去追求得“道”。《莊子·德充符》說:“常因白然而不益生。”“無我名屍,無為謀府,無為事任,無為知主,體盡無窮而游無朕,盡其所受乎天。”“吾所謂藏者,任其性命之情而已矣。”莊子的修道也是主張“人不忘其所忘,而忘其所不忘,此謂誠忘”。“不忘”的是道,“;忘”的是物、己。禪宗的平常無事的自然生活觀念與“平常心是道”、“無心是道”的觀念與莊子是一脈相承的。禪宗在日常生活中以“平常心”求道,莊子也以自然的方式去求“道”。當然,禪宗追求的道與莊子追求的道也有重大的區別。禪宗是要在日常生活中使得自己消失寂滅在本然中的涅盤。莊子則追求“萬物與我為一”,“獨與道游乎大莫之國””的一種“無待”(“惡乎待”)、“逍遙”的境界。

在修行上,禪宗反對佛教傳統的修行方法,主張“飢食困眠”、“隨緣任運”、“任應自然”,是老莊自然無為精神的體現。禪宗主張“即心即佛”、“即性即佛”,認為修道要做到“無相”、“無念”、“無住”。這與莊子所強調的“無待”與“;忘適”、“無物”與“忘物”、“無情”與“;忘己”是一致的。後期禪宗還說得更明確:“心逐物為邪,物從心為正。”這是“無物”。“但情不附物即得。”。這是“忘物”。“復問:‘如何保任?’皇曰:‘任性逍遙,遂緣放曠。但但盡凡心,別無聖解。””這是人、物俱忘。

既然“平常心是道”,那么,一味誦讀經書就不是自然的生活。所以禪宗不把誦讀經書作為主要的事,甚至反對讀經,更有甚者,則燒毀經書和佛像。南嶽系下慧海說:“佛是心作,迷人向文字中求,悟人向心而覺:迷人修因待果,悟人了閱無相。”希運也說:“本體是自心作,那得文字求。”在禪宗看來,形而上的本體,即佛意,是超絕語言文字、只可意會難於言言傳的。正如慧海在回答“何故不許誦經”時說:“經傳佛意,不得佛意……得意者越於佛言,悟理者超於文字,法過言語文字,何向數句中求?是以發菩提者,得意而忘言,悟理而遺教,亦猶得魚忘筌,得兔忘蹄也。”“得魚忘筌”的詞句表明這種思想來源於《莊子》。《莊子·知北游》說:“道不可言,言而非也,知形形之不形乎,道不當名。”也就是說,作為世界本體的道是語言文字所無法完整確切地表達的,語言文字只能使我們對道有某種意會,卻無法達到“道”本身。《莊子·外物》中用一個譬喻來說明道:“筌者所以在魚,得魚而忘筌。蹄者所以在兔,得兔而忘蹄。言者所以在意,得意而忘言。”此外,還用斫輪匠人的體會來譏諷恆公讀書的寓言來強調運一點:“古之人與其不可傳也死矣,然則君之所讀者,古人之糟粕已夫。”

禪宗發展到宋代,更加體現出了《莊》學道家色彩。我們先來看看宋代佛教的一般情況。

在唐武宗(845年)利後周周世宗滅佛之後,宋代佛教,基本上只有禪宗和淨土宗劫後餘生,而以禪宗最為興盛。與士人大聯繫最緊密的,也是禪宗。就禪宗方面來說,主要是曹洞宗和臨濟宗。臨濟宗則主要是楊歧派。

由於兩宋之際特定的社會歷史條件,佛教的世俗化相當嚴重。叢林經濟為地主式莊園經濟所取代,僧人紛紛結交士大夫階層,以求得到支持和保護,導致僧人內部富者愈富,貧者愈貧,兩極分化愈來愈嚴重。這根本改變了佛教的風氣,也改變了佛教的社會地位,佛教與社會日益融和起來。佛教的世俗化,是受道家、道教影響的結果。本原的印度佛教是一種高蹈出世的宗教,稟循“不得參預世事,結好貴人”的佛陀遺訓。但傳入中國後,就不得不作出適應性的改變,慧遠的《沙門不敬王者論》已受莊子思想影響,有了調和方內、方外的痕跡。後來,在佛教與中國固有文化的反覆衝突中,佛教家們確立了“不迎國主,法事難立”的信念。公開從教義上論證這一點的就是在中國誕生的佛教經典《大乘起信論》的“一心二門”論。“一心”即“眾生心”,“二門”即“真如門”和“生滅門”,“是心則攝一切世間法、出世間法”,從而和合入世與出世。《大乘起信論》在隋初開始發生了廣泛而深遠的影響,天天台宗的“性具”論,華嚴宗的“理事圓融”、“功德本具”與“隨緣不變”論,禪宗的“真如是念之體,念是真如之用”,都是受其影響的結果。老子倡導“和光同塵”,莊子倡導混世、游世,道教早期經典《老子想爾注》、《老子河上公章句》、《太平經》等道教經典也滿溢著道不遠人、道不遺人的思想,魏晉時期<<老子》、《莊子》在思想界獨領風騷,這給了急於在中國確立根基並占領中國人心靈世界的佛教極大的影響,《大乘起信論》就是在這樣的背景下從教義上調和了世間與出世間的。李唐王朝遵老子李耳為祖,道教被尊奉到無以復加的地位,“出世”中的“在世”的思想繼續強烈而深刻地影響著佛教,禪宗在各派中作為後起之秀,把這一點擴展到了頂點。這深刻影響了唐代之後,尤其是宋代的佛教。

宋代佛教的一個突出特徵是不斷地融和各種思想,包括儒家和道家、道教的思想。其中,融和道家、道教體現得尤其突出。這首先是因為此時信仰佛教的主體是士大夫階層。這期間儒、佛、道三教合一的觀點和呼聲在士大夫階層中已經形成為共識。禪宗要傳播,不得不因機說法,與士大夫階層所熟悉的儒家和道家思想靠攏。另一方面,這還與統治者的宗教政策有關。宋徽宗排佛崇道,力圖用道教給自己的統治塗上一層神聖的光環,並掩蓋自己在與遼、金對比中所處的劣勢地位和軍事上的失敗。他在晚年推行佛教道教化的政策,強制命令寺院改為道觀,把佛教僧尼的稱謂改為道教的稱謂,泯滅佛道差別。這一政策雖然施行的時間不長,但卻對佛教的發展產生了相當深遠的影響。它促使一些禪師引道家思想和道教觀念入禪宗。這表現在兩方面。一方面,引入道家、道教的觀點來解釋禪宗的觀點和禪宗歷史上的神話,使得禪宗思想出現了某些根本性的變革。例如,有人明確地說:“老莊與佛,元不為二。”對這種現象,朱熹也說過:“若曰:旁日月,挾寧宙,揮斥八極,神氣不變者,乃莊生之荒唐。唐。其曰:光明寂照,無所不通,不動道場遍周法界者,則又翟曇之幻語,老子則初曷嘗有是。今世人論老子,必欲合二家之似而一之,以為神常載魄而無所不至,則是莊釋之所談,而非老子之意矣。”可見,莊禪合流直到南宋還是一個普遍的現象。另一方面,禪宗大量引入入道教的修煉術,把修禪與道教的胎息、長生聯繫起來,禪宗修行的目的也由明心見性變為長壽永年、羽化升天。這種傾向其實在天台宗的創始人和密宗那裡就已經有突出的表現,但使得佛教改變基本教義而與道教一致起來,應該說是從北宋才開始的。如慧海禪師在解釋“神通”時說:“神性靈通,遍周法界,山河不壁,去來無礙,剎那萬里,往返無跡,火不能燒,水不能溺,愚人自無心智,欲得四大飛空。”李師政也說,成佛之人是“天與我皆虛,我與萬萬物為一。”在他們的眼睛裡,佛簡直就是“飄然物外”的神仙了。這當然會引起正統的禪師師的批評,如圓悟克勤說:“嗟見一流拍盲野狐種族,自不曾夢見祖師,卻妄傳達摩以胎息傳人,謂之傳法救迷情,以至引從上最年高宗師,如安國師,趙州之類,皆行此氣,及夸初祖只履、普化空棺,皆謂此術有驗,遂至渾身脫去,謂之形神俱妙。……復有一等,假託《初祖胎息論》,趙州《十二時別歌》,龐居十《轉河車頌》,遞互指授,密傳行持,以圖K年,及全身脫去,或希二五百歲。殊不知,此真是妄想愛見!”。但這種傾向卻並非克勤所能阻擋的,正如克勤自己坦露說:“其流其廣,摩莫之能遏。”

曹洞宗僧人止覺倡導默照禪。它以慧能的心性思想和般若空觀為基礎,又吸收了老子的“虛無”、莊子的“心齋”、“坐忘”和“物化”等思想,進而強調靜坐中的“返觀內照”的空幻體驗,認為默照禪與莊子的修養方式是“大道同歸”。例如,他說:“坐忘是非,默見離微,佛祖之陶冶,天地之範圍。……麒麟步藥嶠,金毛獅子威。相逢捉手,大道同歸。”“形儀淡如,胸腹空虛。懶不學佛,鈍不知書,靜應諸緣而無外,默容萬象而有餘,齊物而夢蝶,樂性而觀魚,渠正是我兮我不是渠。”默照禪所追求的“徹見離微”的“虛空”境界,確實與莊子的天人一體,泯滅事物之間和物我之間的差別有一定的相似性。它的“靜坐默究”,“休歇”、“空心”也與莊子的“坐忘”、“心齋”有一定的相似之處。

禪宗的道家化,在圓悟克勤和大慧宗杲的看話禪那裡表現得尤其突出。看話禪對默照禪的批判也是以莊子為武器。一個信奉默照禪,叫鄭昂(尚明)的人責問宗杲說:“只如默然無言,是法門中第一等休歇處。和尚肆意詆訶,昂心疑和尚不到這田地,所以信不及。”宗杲回答說:

莊子云:“言而足,(則)終日言而盡道。言而不足,(則)終日言而盡物。道物之極,言默不足以載,非言非默,義(議)有所極。”我也不曾看郭象解並諸家註解,只據我杜撰說,破你這默然。……道與物至極,不在言語上,不在默然處,言也載不得,默也載不得。公之所說,尚不契莊子意,何況要契釋迦老子(釋迦文佛)、達磨大師意耶?意思是說,你連莊子的意思都不懂得,怎么可能懂得釋迦文佛、達磨的意思呢?這話背後的意思是,世間的莊子思想都不懂,何況出世間的禪宗思想,豈能懂哉!就言意關係而言,宗杲既反對執著於言,也反對執著於默,從而否定了默照禪。但他也反對把靜默完全拋棄的思想:

今時學道之士,只求速效,不知錯了也。卻謂無事省緣,靜坐體究,為空過時光,不如看幾卷經,念幾聲佛,佛前多禮拜,懺悔平生所作底罪過,要免閻老子手中鑶棒。此是愚人所為。

如默照禪一樣,主張看話禪的克勤和宗杲也同樣吸收了不少莊子的思想或深受莊子思想的影響。例如,克勤就說過:“言語只是載道之器,殊不知古人意,只管去句中求,表什麼巴鼻,不見古人道:道本無言,因言顯道,見道即忘言。若到這裡,還我第一機來始得。”這種種思想顯然來源於《莊子》的言意之辨。宗呆也主張,對話頭應該作為“活句”看,不應該作“死句”讀。宗杲還鮮明地提出:“日用四威儀中,隨緣放曠,任運逍遙。”。這與莊子的“得意;忘言”思想幾乎沒有什麼差別了。他又說:“現在事到面前,或逆或順,矣不須著意,著意則擾方寸也。但一切臨時隨緣酬酢,自然合著這個道理。”一切都應該順應自然,隨緣任運,不假人為。即使“起佛見、法見、眾生見、思量分別,作聰明,說道理,”“都不相妨。”。因為為“世間法則佛法,佛法則世間法也。”正是從這種觀點出發,宗杲主張三教合一,明確說:“禪者,主要在於明佛之心。苟明心,則知此心非僅是佛之心,(亦)即孔子之心、老子之心。”。這種思想對破除佛教界的教條主義應該說是有很大作用。宗杲認為,只要自己講的是真理,就無所謂是否符合佛.教、老子、孔子說過的話,但從有利於別人接受的目的出發,可以因機說法,借佛、老子、孔子思想的外貌來表達:“古人腳踏實地處,不疑佛,不疑孔子,不疑老君,然後借老君、孔子、佛鼻孔要自出氣。”’這種開放、解放的思想,應該說是與老子的懷疑疑主義、莊子的相對主義的啟發有很大關係。

關於禪宗與道家思想的關係,呂澄說:“不妨可以這樣看,佛學傳來中國,原是在玄學基礎上接受並發展起來的,以後雙方分了開來;到了禪學的後期,卻又重新歸到與玄學結合的方面。”玄學既是魏晉的,也是唐代和宋代的。唐代人講的玄學仍然是“三玄”:《易》稱為“真玄”、《老子》稱為“虛玄”、《莊子》稱為“談玄”。禪宗在這樣的思想環境中,也就表現出了玄學化的傾向,並一直延續到宋代:關於《易經》,曹洞宗的寶鏡三昧中說五位就是用《易經》來解釋的。禪師們講《華嚴經》也往往是用《易經》來進行解釋的。程依川所說的話:“看華嚴經,不如看一艮卦”就反映了時代的思潮。關於《老子》,禪師們所參的話頭裡面就有“無”字,如“萬法歸一,一歸何處”、“父母未生前本來面目”、“曠劫無名”等等,作為話頭參究,與《老子》的“有生於無”在思想上是相通的。關於《莊子》,《莊子·天下篇》說:“以天下為沈濁,不可與莊語”。意思是和一般人講的人道理,會被形名所淚,而不會被理解。他把所用的語言分為三類:“以卮言(側言)為曼衍,以重言(古人之言)為真,以寓言為廣”。意思是要人去領悟話語中的弦外之音。禪宗受到《莊子》的啟發,一般講話讀講三句,看成是三關,用以試人、教人。臨濟自己就說過:“一句須具三玄門,一玄門須具三要,有權,有用。”到宋代時,由於道教思想的主流由外丹轉變為內丹,具有鮮明的心性論思想色彩的內丹道教,在從經典中尋求思想根據時,就不得不把《莊子》思想奉為圭臬,《莊子》思想的影響反而超過了《老子》。

綜上所述,可以看出,莊子的思想對禪宗的影響已經深入骨髓中了。但是,禪宗雖然吸收了道家,尤其是《莊子》的思想,卻並沒有失去自己的鮮明的特色。禪宗的本質仍然是緣起性空論。本性真空,本心虛妄不真,追求涅盤寂靜,“以心法起滅天地”,仍然是禪宗的特質。