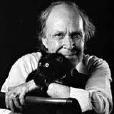

埃烏熱尼奧·德·安德拉德(Eugénio de Andrade,1923- )被公認為是葡萄牙當代最重要的抒情詩人,曾被提名為諾貝爾文學獎候選人,2002年獲得卡蒙斯文學獎,這是葡萄牙語文學中的最高獎項。他的詩歌已被譯成二十多種文字,在世界各地受到普遍的歡迎。除了現代主義詩歌先驅費爾南多·佩索阿(1888-1935)之外,安德拉德是20世紀以來被國外譯介最多的一位葡萄牙詩人。

基本介紹

- 中文名:埃烏熱尼奧·德·安德拉德

- 外文名:Eugénio de Andrade

- 國籍:葡萄牙

- 出生日期: 1923

詩人簡介,詩歌選,

詩人簡介

安德萊德和他的詩

姚風:《我用詩歌去愛》

埃烏熱尼奧·德·安德拉德1923出身在葡萄牙中部地區的一個農民家庭,在家鄉讀完國小後,先後在省府白堡市、首都里斯本和科英布拉求學,在此期間閱讀了葡萄牙和國外詩人的大量作品,並開始寫作。1946年在里斯本的衛生部門擔任公職,1950年定居北方城市波爾圖。1942年他發表處女作詩集《純潔》,但給他帶來聲譽的是《手與果實》(1948),奠定了他作為一個優秀詩人的地位。

他從未終止過寫作,至今已發表了三十多部作品,主要作品有《手與果實》、《水的前夜》(1937)、《沒有錢的情侶》(1950)、《禁止的話語》(1951)、《一日之計》(1958)、《九月的大海》(1961)、《奧斯蒂納托》(1964)、《大地走筆》(1974)、《鳥的門檻》(1976)、《關於這條河的回憶》(1978)、《陰影的重量》(1982)、《白色上的白色》(1984)、《新生》(1988)、散文集《寂靜的流動》(1968)、《脆弱的面孔》(1979)以及詩歌翻譯作品等。

第一次讀到安德拉德的詩歌是在1987年。有一天驚喜地收到古本江基金會寄來的一本葡萄牙文詩集,名字是《可以居住的心》,作者就是埃烏熱尼奧·德·安德拉德。當讀到他如此純粹澄明的詩句,我感到了強烈的振動。由於喜愛,我開始翻譯他的詩歌。

1991年,我選譯了安德拉德的五十多首作品,取名為《情話》,由澳門文化司署出版,並在里斯本舉行了發行儀式。在發行儀式我有幸結實了這位詩人,我們還一起朗誦了他的詩作。他對我說,當知道他的詩歌被譯成中文時,感到特別興奮。事實上,他一直對東方詩歌情有獨鐘,東方詩歌,尤其是中國詩歌和日本詩歌在他的作品中留下了痕跡。從那次會面後,我們一直保持著書信往來。

1993年我又翻譯了他的詩集《新生》,並請求他為中國讀者作序。他欣然應允,很快寄來了序言。在這篇漂亮的序言中,他比較了中西詩歌的異同,還提到李白、杜甫和白居易,甚至說他最喜歡的一首中國詩是李白的《送友人》。

最後,他這樣寫到:“很高興我的詩歌通過你的手,抵達了‘萬物源於斯’的東方。也許我緊貼大地、超脫俗世的詩句所傳達的質性自然會融入你的語言之中;也許一些魂靈,只要屏息諦聽,也會聽到雨的喧響和山雀的啁啾。”

1、“緊貼土地、超脫俗世”,安德拉德說出了自己詩歌的本質。事實上,他的詩歌從大地開始,不懈地用詩歌的符號構建一個紮根大地,嚮往天空的精神家園。他的雙手學習深深地挖掘土地,把那些被窒息的音節催生為手中的果實。在他的詩歌中,大地是最基本的,也是最重要的元素,而大地與人的關係更是他念念不忘的主題。他說:“我的詩歌與其說接近世界,不如說更接近土地。我是站在海德格爾所說的意義上這樣說的。”

2、 海德格爾作為詩人哲學家,特彆強調詩人與自然的關係,他在闡釋荷爾德林的詩歌時指出,“自然‘培育’人”,

3、 而人又是誰呢?“是必須見證他之所以是的那個東西”,人要見證的就是他與大地的歸屬關係。這種關係根本在於“人是萬物中的繼承者和學習者”。

4、 安德拉德出生並成長於葡萄牙中部地區的鄉村,他從小就在是在河水和陽光中與大地建立了一種“親密性”。他不止一次地強調,他和故鄉土地的關係是母性的,或者說是詩意的。

5、 詩人的歌唱和行走都是為了在大地紮下根,他的整個王國,包括童年、愛情、生活、身體、死亡和語言都是依存於大地的:

一個詞

依舊感受著大地

在一個詞中

可以發現

燃燒的嘴,愛情的軀體

6、大地是世界物質存在的主要部分,它以博大的胸懷允許一切生靈成長。一個樹選擇一塊土地生長,一匹馬在大地上丈量自由,甚至一隻飛鳥最終也要從天空降落,它無法超越大地舉起的樹枝。大地賦予生靈以生命,同時接納它們的死亡。大地不是牢獄,而是歡暢,自由,平安,充滿著母性和慈祥。因此,所有的生靈與它都是歸屬的關係,而人更是這種關係最好的見證者。作為大地的兒子,安德拉德始終對大地懷有謙卑的情感,他喜歡用“匍匐”“貼近”這樣的詞來形容他和大地的關係。他說“人只被許諾給土地”。

7、 大地是詩人永遠抒情的對象,既是母親,也是情人;大地構成了詩人雙重愛情關係的隱喻。

我尋找你突然而來的柔情,

尋找你的眼睛或者出生的太陽

它和世界一樣巨大

尋找任何刀劍都沒有見過的血液

尋找甜蜜的呼吸居住的空氣

尋找森林中的一隻鳥

它的形狀是一聲快樂的鳴叫。

喔,大地的撫愛,

終止的青春,

在草地的陽光和伸展的身體之間

水的聲音逃走了。

8、詩人以特有的感應和想像把大地當作傾訴的對象,尋找大地的撫愛,唱出童貞的讚美詩。詩人在讚美中進入世界,理解世界,“只有讚美,然後才有理解”。

9、 詩人在讚美和理解中更緊密地擁抱著土地,哪怕水的逃逸留下了衰老和枯乾。

古希臘將世界萬物理解為四種元素:水、土、火、氣,認為它們在任何時空中都是不會改變的。巴什拉根據這一學說,提出了四元素詩學,“認為文學作品的想像是由上述四中基礎物質組成,作家的想像力通常傾向於其中一種元素”,他承認“詩人所建立的想像意識,才可以與物質世界沒吃一種原始的關係,並使這種關係獲得一定程度的深度和強度,形象的夢想是直接由於內在的自我和物質實體的親密聯繫。詩人的氣質因對不同的物質元素的回應而躍動,一個偉大的詩人能夠找到它自身存有和由外在真實間的一種秘密的親密性”。

10、 安德拉德正是尋求並找到這種親密性的詩人,他與大地,包括大地上的泥沼、塵埃、沙子、石頭等建立了自覺的詩性關係。只有在自然的秩序中,人才會感到和諧。在這種和諧中,人的心靈可以發現自身的全部價值和有規律的安寧,並且能夠逃避塵世的茫然和虛空。詩人在絕望中希望的是逃避人類,在歸屬大地之中獲得完整,“我躺在陽光下/完整而充滿意識/我成為了大地/不再屬於人類”。

11 、大地既是詩歌起飛的機場,也是詩人“自我”的載體。詩人在大地上匍匐,死亡也是和諧的必須,事實上引領生命的是死亡,每個人都帶著死亡向死亡走去。當年齡變得難以容忍,詩人坦然地面對這一"本然之物",只希望回到循環的開始,讓身體被大地覆蓋,“大地足夠了/或者泥沼”。

12、大地是母性的,她無私地貢獻出植物、花朵和果實,以豐饒的胸膛養育著萬千生命。這些植物不僅是生命的象徵,也被詩人化為他身體的一部分,關聯著詩人的秘密和愛情。他喜歡走進森林,成為一棵向天空生長的樹,樹縮短了他與天空和飛鳥的距離,甚至在他身體最富有生命力的地方生長的也是一棵樹。他說:“當我寫作的時候,一棵樹開始慢慢走進我的右手。黑夜披著古老的披巾到來,樹在生長,選擇了我身體中水最豐沛的地方。”

13 、他也喜歡花,但是“用牙齒咬著一枝花生活並不容易”;花必須開放,但詩人卻難以抵達開放的季節:“我們只是葉子/和它的聲響/我們毫不安全,無法成為花朵綻放”。

14 、而面對象徵愛情的玫瑰,詩人卻感到愛情已經枯萎,他只能嘆息,因為玫瑰“已被燒灼。已儘是語言的污穢”。

15、因此,詩人移情於更廣泛的對象,“如果你是花,是風,是海,或者是泉水,在我的詩歌中,我把你稱作愛情”

16、 他在生活中是孤獨的,但他的情人遍布天下,他把美好的詩句獻給了她們。

大地上所有的居民,不管是脆弱的還是強大的,都享有大地饋贈的權利,而人類不應該是自然的主宰。安德拉德曾表示,他越來越厭惡與他人交往,他喜歡遠離人群,去親近那些馬、鳥、蛇等生靈。在這些生靈中,詩人找到了自己的化身。他可以是一條蛇,以匍匐方式親吻大地,去印證他和大地的關係,甚至生命的輪迴也在蛇脫掉皮膚的過程中得到了體現。他鐘愛馬,馬的形象意味著自由的延伸和擴張,散發著澎湃的生命力。飛鳥則象徵著不知道邊界的飛翔,詩人要做一隻青春的鷹,“燃燒著飛翔”。

17、 巴勃娜·莫郎在評論安德拉德詩歌時寫道:“一般說來,動物代表著純真的存在,充滿著性慾的活力,在自然的世界中自由地奔跑,但這個世界一旦有人的存在,動物便會遭到迫害。”

18、 事實上,詩人不僅僅是以人性的光芒照耀著動物世界,更多的時候寫的是他自己,在它們身上,詩人寄託著自己的生命。

在遼闊的大地上,詩人以俯首的姿態生活,書寫著深情的詩章,大地成為詩人展示自我的無盡場所。然而,大地正在萎縮,城市正逐漸取代田園和村莊,詩人的天堂正在被蠶食,甚至他為了生存,也無奈地住進了城市,像沒有錢的情侶一樣,忍受著冷雨寒霜,唯一的安慰是他的心中永遠生長著詩歌。

大地的深處是水,水和大地是一種互補的關係。水孕育生命,培養敏感,是愛情的衝動,青春的澎湃,其循環不息的運動蘊含著創造。根據紐曼的解釋,“大地深處是大母的容器特徵,具有母性的特徵”。

19、 老子說,上善若水。巴列什則認為,“在水之前,沒有任何東西存在。在水之上,也沒有任何東西存在。水是世界的一切”。

20 、安德拉德的詩歌充滿了水的濕潤和涌動,水,包括大海、河流、湖泊、雨滴、清泉、眼淚,匯成一個詩性的總體意象,注滿詩人成長時期的記憶。詩人以水的狀態進行精神的漫遊,時而潛入純潔、完美、沉靜之中,時而被浪濤的呼喚俘獲,面對大海的深邃和強大若有所失:

大海。大海再次跑到我的門前。

我第一次見到大海,是在母親的

眼睛裡,波浪牽著波浪

完美, 沉靜,然後

沖向山崖,沒有羈絆。

我把大海抱在懷中,無數,

無數的夜晚,我

睡去或者一直醒著,傾聽

它玻璃的心臟在黑暗中跳動,

直到牧羊人的星星

在我的胸脯上,踮起腳尖

穿過布滿刻痕的夜晚。

這個大海,從如此遙遠的地方把我呼喚,

它的波濤,除了我的船,還曾拿走了什麼?

21、大海如此遼闊,它既容納百川,又是深邃的歸宿,“我會唱一首歌來欺騙死亡——/我這樣漂泊,在通往大海的路上。”

22、 逝者如斯夫,但成為過去的不是時間,不是河流,不是大海,而是我們。大海不知道人類的欲望,沉船不過是人類的事情,從來不屬於大海的心臟。這個大海還曾拿走了什麼?詩人詢問大海。大海曾給葡萄牙人帶來最輝煌的歷史,但又用波浪埋葬了這段歷史。多少葡萄牙詩人傾聽著大海心臟的跳動,時而歡喜,時而興嘆。

更多的時候,詩人臨水自樂,感到了平靜和愉悅,“夢想,為我們提供平靜之水,沉睡在任何生命深處的默默無聞之水,永遠是水使我們恢復安靜。使人安寧的夢想無論如何找到一種安寧的實體”。

23、 水是質樸的,純淨的,普通的,是生命不可缺少的,水的這種本質成為詩人感受幸福的一個原因:“和往日一樣/我快樂地顫抖/只是因為看見水/在白日的光芒中流淌。”

24、水不是真理的載體,但它是純美的,很多時候被詩人賦予了性愛的象徵意義:

湍急,你的身體像一條河,

我的身體在其中迷失,

如果傾聽,我只聽到流水潺潺。

而我,甚至沒有短促的漣漪。

25、水火不容,但在安地拉德的詩歌中,水與火卻達成了契約。赫拉克利特說:"火產生一切,一切都復歸於火",“這個世界……它過去、現在、未來永遠是一團永恆的活火,它在一定的分寸上燃燒,在一定的分寸上熄滅”。

26、 安德拉德也把自己生命的過程比作火的過程,活著就是燃燒,“做一朵火焰,/走遍一顆顆星辰燃燒,/直到灰燼”。

27、 他對一系列關鍵字,包括火焰、陽光、熱浪、閃電、灰燼、燃燒等傾注了熾烈的熱情。火是升華,是身體的激情勃發;火也是毀滅,會給人的身心留下黑色的傷疤。火還標誌著事物的周而復始。而水與火的結合(流動和燃燒),則是兩個身體碰撞的高潮。對安德拉德來說,水是他成長的伴侶,是他生命中深刻而柔軟的物質,而火則噴出蘊藏在身體內的愛欲,血液中的激情,“火伴隨著愛”,

28、 亨利·博斯科也說:“我們身上仍然留存的人性的東西,只有熱”

29、卡蒙斯把愛情比作看不見的火焰;阿桑克德雷則看到了燃燒中的孤獨:“所有的火都帶有激情/光芒卻是孤獨的!”。

30、火本身就是矛盾的,也是統一的,燃燒帶來熱量和光芒,但燃燒又會走向灰燼,帶來毀滅。然而,詩人滿懷熱情地歌唱火和光,他用炙熱的手燒制辭彙,把家鄉強烈的陽光當作肌膚最親密的伴侶,或者用熾熱的石灰牆驅趕陰影。在安德拉德詩歌文本中,辭彙常常具有火的本有特徵,人們可以輕易發現兩組相反相成的語詞:光芒、火焰、燃燒、熾熱、太陽、石灰(他的家鄉到處都是塗著疤白石灰的房屋),這些詞洋溢著熱情、歡樂、讚頌,是對燦爛事物的認同,而光明詞組的背面則是灰燼、黑暗、冰冷、疤痕。這是火的宿命,也是生命的宿命。燃燒,詩人自己把自己燃燒,因為沒有人可以代替他去生活。生活充滿著從燃燒到灰燼的循環,重要的是獲得重新開始的勇氣,重要的是把火焰舉在高處:

你說,你依然說出的

會讓寂靜築起家園,

或者在目光的高度,

舉起火焰的王冠。

31、如果說大地是詩人歌唱的中心,那么身體則是另一個中心。身體在其它身體中被發現,被挖掘,成為“我”連線其它基本事物的閥門。身體可以是水,在流動,又像火一樣,在燃燒,兩者的碰撞和結合會產生激烈的結果,這符合兩個身體的結合。基本元素是世界構成的起始,所有這些元素,都和身體建立了緊密的關聯,因此,以性愛的本能來尋求與自然的認同構成安德拉德詩歌的特性之一。他用音節打開身體,用所有的器官去感知;他讓身體走進世界,讓世界走進身體。身體把外在世界和內在世界分離,又使它們緊密連線。身體作為他詩歌的主體之一,既是一個欲望,也是一種柔情,總之,詩人的世界被身體化了,成為愛和被愛的混合體。愛永遠是一個主題,它本身是一個欲望,由心靈醞釀,由身體顯現。“我愛欲望/用整個身體/快些把我掩埋”。

32、相對於身體而言,詩人厭惡沒有 “血肉” 的思想,"在我的詩歌中,身體的重要性在於把尊嚴還給人的身上最受侮辱、最受蹂躪、最受蔑視的那一部分……,任何沒有血肉的思想都讓我恐懼”。

33、詩人讚頌身體,目的是要恢復人的完整性。

身體也是時間的滴漏:人的存在需要對時間的感知,時間的流逝振動著詩人的觸角,而計算時間的是人的身體,時間會在身體上留下刻痕,難以抹掉。面對無情的時間,一方面是回到童年,重溫舊時的快樂時光,同時承認衰老這一必然的結局。詩人用身體結合著過去和“現在的時間”,過去的時間保存著幸福的碎片,意味著回憶的可能性,甚至是一個個擔當著保護者的黑夜,而現在的光陰則被晨光進犯,讓詩人受到“過多的白日”的折磨,這一切皆因身體在成長,昔日的英俊青年已經變成一個厭惡鏡子裡的“我”的人。時光最終會把一個人的面孔放進鏡框,成為歲月的遺照。生命以身體的形式誕生,又以身體的形式消亡,這種回歸的結局是身體離開了自我,離開了世界,只有詩人的語言像迷茫的船在人間漂流,抵抗著死亡。

作為詩歌所呈現的重要元素,安德拉德把身體看作是神聖的,純潔的,就像大地和流水,邪惡不是來自身體,而是來自人的慾念,因此詩人用詞語擦亮身體的內部和外部,使之變得純潔,甚至凝結著神性。身體成為意願和愛情的實踐者,在閃電的飛躍中獲得了新生:

呼吸。地平線上

一個可以觸摸的身體,呼吸。

一個裸露聖潔的身體

呼吸,起伏,不知倦意。

我愛意滿懷,觸摸諸神的餘澤。

負載沉重希望的雙手

追隨著胸部的起伏

並且顫慄。

一條心河在等待。

等待一道閃電,

一束陽光,

或者另一個身體。

如果我貼著裸體傾聽,

就會聽到一支樂曲裊裊飄起,

從血液中起飛

延宕另一支樂曲。

一個全新的軀體誕生,

誕生於這支不會停止的音樂,

誕生於陽光嗡嗡作響的樹林,

誕生於我揭開面紗的軀體之下。

34、身體是神給予人類最美妙的禮物,它在起伏中呼吸,它可以觸摸和被觸摸,它期待著和另一個身體相遇,相撞,相融,從而誕生一個全新的身體,一個完美的身體。身體作為與世界最直接的聯繫,只有與另一個身體的結合,才會達到完整和神聖的境地。火的花蕾在太陽升起的地方聚集,趕走了陰影,令靜寂失明,因此“你身體的兩側/清泉奔涌/成為蜜蜂的河流/老虎的呼嘯”:

35、

和我一起躺下吧

照亮我的玻璃

在你我的嘴唇之間

所有的音樂都屬於我

36、身體是鮮活的,因為詩人打開了所有的門扉來體驗,來感知:眼睛、雙手、面孔、皮膚、嘴唇……。眼睛可以暢飲萬物;雙手是結滿果實的家園,或者是在夏天的水波上航行的水手,“你看夏天如何/突然/變成你胸中的波瀾/黑夜如何變成船/我的手如何變成海員”;

37、皮膚與陽光結為無間的伴侶;嘴唇編織著柔軟的火焰。而面孔,詩人認為它是脆弱的,模糊的,自從青年時代,他就把寫詩當作尋找自己真實的面孔的方式。昂起面孔,對詩人來說是一種姿態,一種起來去反抗各種形式壓迫的姿態。至於手,在安德拉德的詩歌中占有重要地位,是他最喜歡經營的一個意象,他最重要的一本詩集就名為《手和果實》。身體之間直接的接觸由手開始,手還是人類勞動的工具,它參與了人類精神的和物質的所有活動,因此手與果實建立了因果的關係,勞動的雙手結滿了果實,“它們是大地上最美麗的符號”,“它們是第一個男人,是第一個女人”。

38、還有嘴, 詩人的身體可以綻開一千張嘴,為了親吻或者歌唱,歌唱是沉靜的反面,一個完美的身體會讓詩人走進神秘的藍色,牢記著歌唱的任務:

我喜歡歌唱

在你裸體的沃土

月亮和山崗上

歌唱或者奔跑

沿著你的雙肩和手臂

汁液和流水

在你雙腿間的貝殼

神秘的藍色之中

39、身體是最隱秘的家園,這遼闊的空間匯聚著血液的碰撞,秘密的日記以及生活瑣碎的細節,既保護主人,又代替主人承受。身體讓人走進去,躺下來,澆灌寂靜,傾聽麥穗的喧響,最後“身體是為了交給淚水/身體是為了死亡”

40、

詩歌選

----------------------------------------------

玻璃

在玻璃上有一個美麗的影子

玻璃的美麗比視覺更真實

透過玻璃我看到你身姿搖曳

砸碎玻璃只有一堆冰涼的碎片

姚風譯:白色上的白色

(葡萄牙)埃烏熱尼奧&S226; 德&S226; 安德拉德

翻譯: 姚風

一

做一把鑰匙,哪怕很小

也可以走進家門。

在甜美中讚許,對

夢和鳥的物質滿懷同情。

祈求火焰、光亮

和身體兩側的音樂。

你不要說是石頭,說是窗子

你不要像陰影一樣。

說說男人,說說孩子,說說星辰。

在你重複的音節中

光芒快樂,不願離去。

你又會說:男人,女人,兒童。

在此,美更加青春。

二

這是一個朝南的地方,在此

暴動的石灰

挑戰目光。

你曾在此生活。你有時在睡夢中

仍在此生活。把水孕育的名字

從你的嘴中流淌。

沿著山羊的路,你走向

海灘,大海敲打著

那些岩石,那些音節。

在第一天或最後一天的

強光中

眼睛溺水消失。

這是完美。

三

雨落在灰塵上,就像落在

李白的詩中。在南方

時光有一雙大大的圓眼睛;

在南方,麥子翻滾,

它的鬃毛迎風而舞,

這是我的航船

招展的旗幟;

在南方,土地發出白色亞麻的氣味,

發出餐桌上麵包的氣味,

陽光淺黃色的灼熱侵占了水,

它落在灰塵上,輕盈而熾熱。

就像落在詩中。

四

你的面頰依偎著憂傷,甚至不再

諦聽夜鶯的歌唱。或許是鶇鳥?

你難以忍受空氣,你忠實母親的土地,

也忠實藍白的天空,飛鳥在此消隱,

空氣把天地分隔。

音樂,讓我們這樣稱呼,

永遠是你的傷口,但也是

山崗上的癲狂。

你不要諦聽夜鶯。或者鶇鳥。

在你的深處

所有的音樂就是一隻鳥。

五

一個朋友,有時是沙漠,

有時是水。

讓你擺脫八月無休的

喧譁;一個軀體並不總是

光芒悄然裸露,

檸檬樹載著鳥兒,

頭髮上住著夏天的地方;

在睡意陰暗的葉子間,

濕潤的皮膚

閃耀,

舌頭艱難地綻放。

真實是詞語。

六

白鸛。

給我帶來教堂的庭院,

還有兩、三間房子,應該是白色的,

還有高塔,白鸛在此

徐徐降落,那時

我正值桑葚般的年華,

太陽在嘴上窒息,

你還記得嗎?或者這是另一張嘴,

另一個理由的沉重,我記不得了,

我用石頭

把令你害怕的狗趕跑,

又逃離你

去悄悄擁抱我鐘愛的

褐色小馬。

七

現在我住得更靠近太陽,朋友們

不知道來這裡的路:這樣真好,

我不屬於任何人,在高高的樹枝上,

成為過路飛鳥的兄弟,聽它自由的歌聲,

成為影像,映像另一個影像,

擦亮了

毫無防備的目光,

只有潮汐,伴隨來來往往

熱情由遺忘構成,

泡沫的表面是甜蜜的塵埃,

僅此而已。

八

家中的陽台是奇妙的地方,

風從這裡吹過。

我開始發現身體,我把

陽光認作知己。

時光緩慢地在高牆上停留,

這是夏天,我在失眠中,

把馬匹饋贈給大海:

當它們撞擊海水,我發出驚恐的呼叫

還是愛情的喊叫,我已渾然不知。

生活就是用牙齒咬著一朵花成長,

學習在危險中呼吸,每走一步

皮膚就會在一陣強光中爆裂。

九

沿著清晨的台階

走向白楊樹的綠葉,

做一顆星辰的兄弟或者兒子,

或許有一天做絲綢之光的父親,

我不想知道,含著我名字的水,

目光秘密的婚禮,

仙人掌以及乾渴的嘴唇,

我不知道

如何死去,為這般的猶豫,

為這般的渴望:

做一朵火焰,燃燒著

走遍一顆顆星辰,

直到灰燼。

十

只有馬,只有孩子們

那圓睜的眼睛,那無盡的絲綢

讓我有所缺失。

我所思念的,不是

河流的黑暗聲音,這,我聽得太多了,

也不是我最先觸摸的

讓我品嘗了愛情的

鮮嫩腰肢;

是這目光

翻越一個個黑夜

沿著一條小路從遠處走來

偷走我的睡眠,

並且揮霍著我的心

我的心,滿是露水的阿連特茹。

十一

當我醒來時,一群燕子已在那裡,

拖曳著清晨在屋頂跳躍;

它們或許帶著三月

赤裸的陽光:

誰醒來之後,都會把自己的歌聲

與如此微小的事物分離:

新生的葉子正在改變顏色,

已經消退的是

雨的滋味,薊的驕傲

少年並不安全的裸露,

還有在清晨,動物沒有止境的

疼痛的堅挺。

燕子並不總是以這種方式降臨。

但它們就這樣來了。

就這樣來了。

十二

快了,三月的陽光

正在走到盡頭。

它曾在那裡行走,是每一塊石頭

每一隻貓的摯友,在草地上

它和那些光腚的孩子們

一起打滾。

誰都無法占有眸光捕獲的

陽光,一朵玫瑰關上門,

面對這種寂靜,誰都不會

繼續漫長的歌唱。

如果你來到窗前,或許會看到

最後的陽光正在死去。

瘋狂,三月瘋狂的陽光。

十三

已經看不見麥子了,

山巒上徐徐翻卷的波浪。

不能說它們已同你遠去

你帶走的

只是童年時跳牆的姿勢,

將一把紅透的櫻桃

塞到嘴裡,或者

把微笑藏在衣兜里,

你帶走的是

向斑鳩吹響口哨

或者要一杯水,

像毛線團一樣曲身沉睡,

只有貓才這樣睡去。

這就是你,被桑葚浸染的一切。

十四

友情剛剛開始的日子

總是奔向夏天耀眼的瘋狂;

我知道最幸福的時光

莫過於

黃昏時在沙丘上漫步,

度過九月的一些日子;

但是死亡沿著石頭匍匐,

心藏

焦急地要落入水中

當一個撕掉了皮膚的人

像孩子一樣在太陽下裸露

他還能期待什麼呢?

十五

現在我要告訴你,九月

如何走到盡頭。

霧如何走到河口。

九月總是山崗上

一群天真無邪的陽光,

一根枝條上的椋鳥,

一聲在遠方

迎風挑戰的呼哨。

殘餘的光芒

依舊在草地上歌唱,或許

這是我愛情的歌聲,一個少年

徐步走來。

還有牧人。

十六

樹啊,樹。有一天我要懷著

夏日母性的心腸,成為一棵樹。

花脖子的鴿子

宣告我的新生。

有一天我要把雙手

拋給靜寂但仍然溫熱的泥土,

我沿著天空攀登

樹被允許做這樣的事情。

到那時,我會居住在赤裸的目光中,

我已厭倦了我的身體,這

在水中綿延的荒漠,

與此同時,霧把濕潤的手

放在葉子上。

還有火焰。

十七

我不知道水之花是什麼,

但我知道它的芬芳:

初雨過後

它爬上屋頂的平台,

裸露著越過陽台,走進屋子,

它依舊濕漉漉的身體,

尋找我們的身體,並開始顫慄:

好像它要把嘴裡

剩餘的不朽

讓我們暢飲,

讓大地上所有的音樂,

天上所有的音樂都屬於我們

直到世界盡頭,

直到東方欲曉。

十八

世界的道理

並不完全是你的道理。

任雙手燃燒著生活並不容易,

活著就是擦亮一道光芒

照透厚厚的身體,

失明的牆壁。

如果春天尚存,

血的味道將會帶來春天,

但不會走向火焰的皇冠。

水黑色的圍巾,

以及海鳥的糞便

都是你痛苦的組成部分。

潮漲潮落

總是吹來一種精液的味道。

十九

在夏天到來之前

但願身體和身體的躁動不安

能裝飾完這座房子,將麵包放在

桌子上,將一朵花插在屋頂的高處。

我的臉貼著地面,

受到傷害的目光沒有回返,

沒有一個朋友,

沒有任何聲音熾熱地站起。

我接受在這裡停留——只有

草地發出聲響,

那是雨,邁著冰冷的小腳,

雨將是我的伴侶。

二十

不,這還不是三月

不安的陽光

在一個微笑的船頭綻放,

也不是麥子茁壯的成長,

一隻燕子展開絲綢的羽翼,

擦過裸露的肩膀,

一條孤獨的小河,在喉嚨里

沉睡;

不,這甚至不是在做愛之後

身體發酵,散發出好聞的氣味,

沿著街道飄向大海,

更不是那狹小的廣場

驟然而來的寂靜,

就像一隻船,船頭在微笑;

都不是,只是一瞥眸光。

二十一

我的眼睛凝視著

你身體最脆弱的地方:死亡,

在八月死去

與孤獨而死的鳥兒一起。

在這個時候,我是不死的:

在我整個身體的周圍

我擁有你的手臂:

正午時分,沙子灼熱。

從你的胸前,可以眺望大海

垂直的濺落:

在八月,死在你的嘴裡,

與鳥兒一起。

二十二

夏天剩下的東西,只有

幾根頭髮,肌膚的光澤,一些

通知海上的燕子

遷徙的喊叫,剩下的東西

你別在我的嘴裡尋找;

沙漠從未在我的唇間開出花朵,

靜寂,這朵稀有之花

從來不是晨曦中的水晶;

夏天剩下的東西照亮另一片天空,

前行,前行

在最純淨的水面前行,

它不會很快回來,不會回到

這些床上,這些文字里。

二十三

它們曾觸摸土地和白雲的天空,

在枝條上逗留,

它們向荒漠打開自己,

有時候也變成星星。

它們在夜間疲憊地抵達,

輾轉難眠,為水的死亡

惶惶不安,熾熱的清晨

令它們清澈透明。

它們的勞動是撫摸光芒,

從空氣中採集

一枚果實或一顆石頭的形狀,

並悄悄把它們帶回家。

一雙手就是這樣,但它們自己

對此一無所知。

二十四

大海。大海再次跑到我的門前。

我第一次見到大海,是在母親的

眼睛裡,波浪連著波浪

完美而沉靜,然後

沖向山崖,沒有羈絆。

我把大海抱在懷中,無數個,

無數個夜晚,我

睡去或者一直醒著,傾聽

它玻璃的心臟在黑暗中跳動,

直到牧羊人的星星

在我的胸膛上,踮著腳尖

穿過布滿刻痕的夜晚。

這個大海,從如此遙遠的地方把我呼喚,

它的波濤,除了我的船,還曾拿走了什麼?

二十五

憤怒,他們憤怒地沖向

相思樹在那裡投下的影子,

身體,由於過多的欲望而疼痛。

他們四處張望,沒有人看見他們,

土地是沙子,陰影堅硬,

肉體也已經變硬,

使嘴唇枯乾,只有眼睛

還含有一口清涼的水。

首先是失明的手指

撕扯,傷害,然後是牙齒

咬噬,甚至沒有

給性愛進入身體的時間。

他們十分年輕;土地卻不是,

它疲憊不堪,

被黃蜂蜇傷的內心

只想死去。

二十六

桌子上,水果在燃燒:梨、

橙子、蘋果預感到

牙齒親近的白色,

被壓迫的願望,

這是古老的聲音釀成的濃酒;

憂傷燃燒,創造出

另一個城市,另一個國家

另一些天空,釋放

目光和笑聲:請與我一起躺下,

我從大海給你帶來了

浪花捲曲的光芒

和在腰間捕捉的這片灼熱。

二十七

回到身體,走進去,

不要害怕肉體的暴亂。

沒有一張嘴是冰冷的,

甚至當跨越

冬天的時候。一張嘴,貼著另一張嘴

就會不朽:寶石熾熱,星星打開門,

光芒衝出去,占據

肩膀、胸脯、大腿、臀部和陰莖。

你的這些肢體和器官在心跳中醒來,

變得純潔,

它們堅實無比,熠熠生輝。

二十八

我沒有其它方式走近

你的嘴:多少輪太陽,多少次海潮

燃燒,只為你不化為雪:

身體

在夏天拋下鐵錨:海鳥

盤旋,為你的頭顱戴上皇冠:

沒有結束的音樂

從手指間解放:

陽光繞過脊樑,來到腰間,

最甜蜜的部分落在臀部:

為了把你送到唇間,燃燒了

多少次海潮,多少艘船。

二十九

我本來不會再說起那個夏天,

那時的太陽

躲藏在光屁股的孩子們

和歡快的河水之間。

不再疼痛的影像——

笑容、奔跑、牙齒的潔白,

或者朝陽

在我們肉體的中心燃燒——

它們來了,為這裡帶來

如此罕見的雪,

它們像是飄落的灰塵

徐緩地圍著爐火坐下。

它們坐在那裡,傾聽著風

帶來的事物。直到黑夜來臨。

三十

交談前那一夜的記憶

燒灼你,吻你之前

第一個咬你的那張嘴

用鹽把你燙傷。

在早晨,你沒有死去的空間,

你只有一個洞穴

來埋藏眼淚,

只有一根枯枝來驅趕蒼蠅。

靈魂的職責就是解脫。

動物都是奇蹟,

它們對是否做過旭日的兄弟

沒有任何記憶。

或許已經熄滅,或許成為廢墟。

三十一

我已經記不清了,在目光的深處

是否有貓和落日,

黃昏將近,

番紅花的艷麗變得凋零。

什麼聲音這樣拉住我的手?

什麼樹林還在把我等待?

什麼突然的陰影燃燒我的靈魂,

這條隱藏的河?

那氣息,那光輝,以一種

何種獨特的方式穿過窗子。

多么陰暗,多么刺耳,

這藍色畫眉鳥的憂鬱。

這歌聲,難道不屬於它嗎?

三十二

在陰影中,我把給予火的名字

也給了陰影。

在我回憶的地方,

捲曲而虛幻的陽光

正在降落,海面染成橙紅。

空氣中還沒有充滿聲音:

交談無異於

唾液飛濺,最悲哀最孤獨的歡樂。

在動物和人類之間,孩子

是人身牛頭的怪物。

身體被出賣了,不再回來,

不會再是原來的模樣。

三十三

那些日子的顏色——請你們幫助我

去尋找,那朵水中之花,

那顆親如兄弟的星星,

依舊在微小的事物之中

漂泊,這些事物

全都屬於身體,屬於大地,

玫瑰色的透明,

綴滿露珠的胭脂紅,

充滿童稚笑聲的清晨,奔馬的蹄聲,

第一抹綠色

近似灰燼的藍,

在白楊樹冠上變成淺色的灰燼。

三十四

不,我不是在尋找肖像。

那時你側著身子,灰色的光線

從你的胳膊上垂落,

附近的房子冒出的煙

徐徐爬上秋天

最後的台階,一隻小狗

在院子裡跳躍,夜幕

很快就會降臨。

你側著身子,手放在胸前

陪伴著我送給你的玫瑰。

讓手留在這裡,永遠,

手也是玫瑰。

三十五

有時候一個人走進家門

帶著一根遊絲牽繫的秋天,

他酣然睡去

甚至靜寂也歸於緘默。

也許夜間我聽到公雞的啼叫,

也許一個少年爬上樓梯

帶來一束康乃馨

和我母親的訊息。

我從未這般痛苦,我對你說,

在我的陰影里,陽光

從未這樣死去

如此年輕,如此朦朧。

好象要下雪了。

三十六

三月回來了,鳥兒

這種酸澀的瘋狂

又一次來到我們的門前,

玻璃的

空氣,直入心脈。

山,那些山也在歌唱:

只是我們沒有一個人

傾聽,我們

失神於風或者其它旅人

單調乏味的音節。

你們已經知道,我們如何

保留餘下的熱情,

如何對這個世界

表現出巨大的冷漠。

三十七

不僅僅是這些房子。同樣這些文字

現在也是百孔千瘡的皮膚。

陽光不回答,

只管把微笑交給風,

這是怎樣的光芒?如果文字歌唱,

那么在哪兒歌唱? 在一個朋友的心中

保存著火焰殘留的物質。

我們又怎能期望它

繼續存在?長出最多翅膀的人

開口說話。他甜蜜地

推開黑夜。此時雪,

喔,雪,還在等待。

三十八

對鳥的白色來說,為時已晚,

在牆的這邊只有死亡不會死去,

只有死亡

不會在他的船上放一把火。

一束混濁的光穿過天空的縫隙

帶著傷口逃逸,

它無法照亮一隻遲疑的手,

它把蜜糖傾倒在地上。

正是在夜的邊緣

小路解開繩結,

一個孩子的聲音

祈求用一根繩子捆住寂靜。

或者詞語——充滿遺忘的地方。

三十九

他們回來了,用雨的喧譁

溫暖著雙手。

被拐走的微笑

又回到他們年輕的嘴唇。

事實上,我從來不知道

這朵花的名字,清晨

它在一些眼睛中迅速開放。

而現在,知道為時已晚。

我所知道的是,即使在我的睡眠中

也有一個聲音不曾入睡,

這是陽光棲息的一種方式,

是燃燒的淚留下的足跡。

雨落在我的身上。

四十

死亡一直是我的姐妹

它搖晃著破碎光亮

它沒有把收割乾草(並不總是成熟的)

這一個快樂的任務

交給他人,此時百靈鳥飛到高處

大聲歌唱或者燃燒,並奪取

白日的遺產

——鹽的聲音,檸檬

南方的味道,也許是笛子吹起

悠長而又美妙的顫音——這陽光之死,

這鄉愁,屬於那一個節日?

四十一

我只剩下了眼睛和詞語。

我只剩下一張紙

上面清除了

難以忍受的螻蛄聒噪。

在黃昏濕潤的簇葉中,

我不知道把我的手忘在了哪裡。

也許是和雨水一起

在石頭間奔流,

在泥沼中跋涉,在霧靄中

跌倒。

失明的手

迷失了自己。

四十二

過來吧,將你的耳朵貼在我的嘴上,

我要告訴你一個秘密,

有一個人摟著夜晚

躺在沙地上,一聲喊叫把他

與另一個人分開,沒有人聽見喊叫,

太陽很久前就已經爛掉。

我不知道他是否在等待清晨

啟程,還是和沙丘上的荊棘一起

留下來,他的眼睛

充滿無知和善良,

他就這樣

面對誹謗,面對狂風。

他像是一條狗,甚至還不如。

四十三

我們不知道惡習,徒勞的

藝術遊戲把我們的手

引向何方:在睡眠中

清澈浮上表面,

窗子向南打開。

無人知道如何利用

這種知識,更多的時候,似乎更熱愛

生活的反面:一個身體

在夏天剛剛結束時開始死亡,

直到初雪來臨。

在荒野,另一個聲音呼喚

另一種愛戀:

在睡眠與發燒之間。

四十四

可以聽見,那堵牆的後面是大海。

在十一月,十一月,可以清楚地看見,

每一個音節都留有大海的足跡。

一個男人和一條狗出現在地平線上。

他們在傍晚中行走,

走向大海。

在那堵牆的後面。

痛苦自遠方而來,而大海總是

跟在後面。

十一月被寫在霧中。

那個男人和那條狗走進夜晚,

陰影,黑色陰影的夜晚。

四十五

沒有一個人站在十一月的入口。

它來了,好象什麼也不是。

門已經打開,

它走進來,腳幾乎沒有碰到地面。

它沒有看一眼麵包,沒有嘗一口酒。

沒有解開寒冷的死結。

只是在紫羅蘭的光影中,不停地

朝屋子裡的孩子微笑。

那嘴,那目光。那雙手

不屬於任何人。它要離開,

它有自己的音樂,自己的規律,自己的秘密。

但這之前,它撫摸大地。

仿佛大地是它的母親。

四十六

冬天,雙手

難以應付手指,

風給我送來的名字——

是四個音節的雪。

在荒涼的牆壁上,在垂直的

荒涼的白色上,

殘留著一滴眼淚的痕跡

或者如此微小如此模糊的

任何東西。

手在大地上書寫:

沒有其它的葬身之地,

光的花朵

已被一朵一朵地摘掉了。

四十七

現在說到手;它不能飛行;

甚至無法把石頭

變成旭日;手緊攥的是

一無所有。

手茫然,動盪,並不安全;

它只知道荒漠,光禿禿的

荒漠;

只知道沒有牆也沒有頂的家。

它不會夢想;不會夢見

濕潤的,如同兄弟的文字,

連腳也不認識文字;

只是文字。

它不認識任何東西。

四十八

今晚我瘋狂工作

是給鷹以特殊的地位;

我就要死去;在嘴唇的高度,

大海可以是我的家。

早晨將從我的目光中驅逐太陽;

我曾登高望雪,

採集空氣中

透明而綠色的馨香。

沒有人能睜著眼睛

忍受世界的重量;

那些馬跟黑夜一起跑了;

它們跑了,不想死去。

四十九

屋子走進水中,

院門向著朝陽敞開

荊棘

在開花,

窗子上,只有古老的大海

閃爍著青春的輝光,

大海看見過四出漂流的船上,

無數的水手

失去了方向和理智,

注視著

閃現的晨星:

只有在死亡中我們才不是異鄉人。

五十

我心滿意足,對生活沒有欠債,

而生活只欠我

幾文小錢。

我們兩不相欠,因此

身體已經可以休息:它以前

日日耕耘,播種,

也有收穫,直到

某種東西消失,可憐的,

無比可憐的畜生,

現在它的睪丸已經退休。

有一天我將伸展四肢

躺在那棵無花果樹下,很多年前

我看見它孤獨地長大:

我們同屬一個品種。