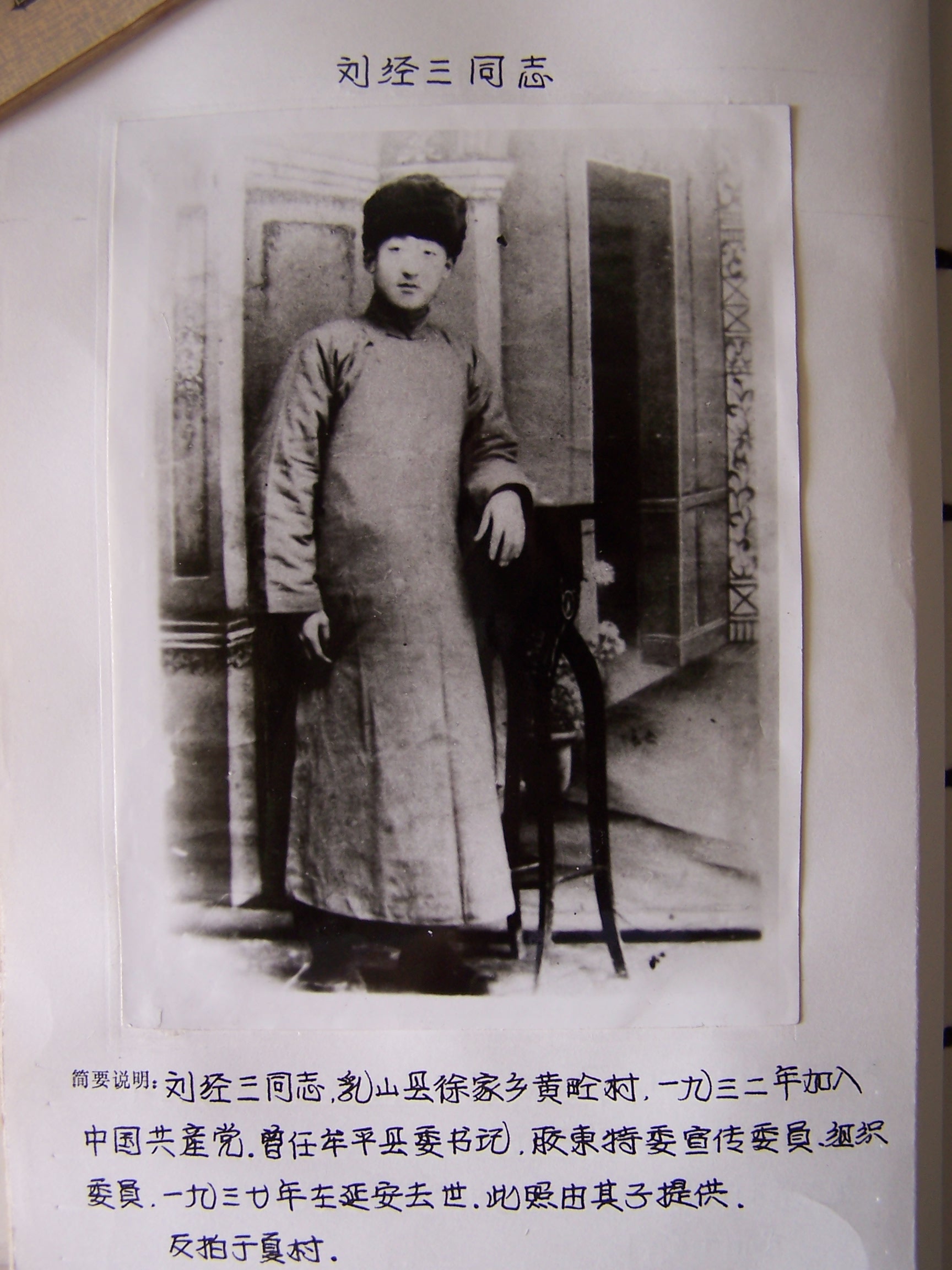

劉經三 (1906—1937) ,原名劉炳禮,字經三,名曰禮,又名健生。山東省乳山市徐家鎮黃疃村人。出身殷實之家,性格剛直。

基本介紹

- 本名:劉炳禮

- 別稱:劉經三

- 字號:經三

- 出生地:山東省乳山市徐家鎮黃疃村

- 出生時間:1906

- 去世時間:1937

革命足跡,重要事件,

革命足跡

1932年秋天,劉經三加入中國共產黨。1933年1月,中共牟平縣委成立,劉經三任書記,成為中共牟平縣委第一任書記,多次發動和領導膠東南部沿海一帶農、漁、鹽民同官府進行鬥爭。1934年9月23日,劉經三在文登崮頭集被捕,後解送到濟南山東省第一監獄內關押政治犯的反省院。1936年2月16日經保獲釋,1937年2月,劉經三幾經輾轉到達延安,進抗日軍政大學學習,結業後留延安工作。8月,他在延河逝世,年僅31歲。

其實,劉經三的墓地在延安。“這么多年沒去祭掃,也不知道還能不能找到!”劉新初感慨地說。

在黃疃村採訪時,76歲的老書記劉德欽告訴記者這樣一件事:“文革”期間,因劉經三曾經進過濟南反省院被誤傳為叛徒,劉家後人受到了衝擊。當時村里和乳山縣、煙臺地區(當時乳山屬於煙臺)有關部門到中央查閱劉經三的檔案,中央有關部門專門給村里來了一封信,證明劉經三沒有叛徒行為。1983年8月1日,國家民政部又為劉經三補發了烈士證書。

“作為紅色文物收藏家,鄧雲寶還惦記著能有新的發現。

以前家裡還有一些,‘文革’時都燒了!”劉新初遺憾地說。

一門三烈士不居功

下午,劉經三的兒媳、79歲的姜鳳英拿出了劉經三留下的一件長袍、一個小皮包、一本《新式武器與未來大戰》、一本《交流》、一封家書、一個抗屬優待證和照片等遺物,全部交給了鄧雲寶。

抗屬優待證是六十多年前抗日政府發給抗日軍人家屬的優待憑證。記者看到,優待證就是一個紙質的小冊子,製作得有些簡單、粗糙,但字跡清晰。封面是“山東省膠東區行政公署抗日軍人家屬優待證(甲種)南字第337號”,蓋有印章,可惜印章不清;內頁“抗屬家長姓名”為劉文周;“抗日軍人姓名”為劉炳禮、劉炳信、 劉喜璞。在 “是否需要物質優待”一欄下,清除地寫著“不需要”三個字。

姜鳳英告訴記者,劉炳禮就是劉經三。劉炳信是劉經三的胞弟劉經五。在家風的薰染和劉經三的影響下,劉經五1944年加入中國共產黨,同年參加八路軍膠東部隊。抗戰勝利後,隨部隊渡海轉戰東北,1947年在四平攻堅戰中壯烈犧牲,年僅31歲。

劉喜璞是劉經三的兒子劉紀堂。劉經三犧牲時劉紀堂才7歲,他是由祖父劉文周撫養成人的。雖然很少見到父親,但受祖父“為民請命,報國有志”的教誨,劉紀堂15歲就加入中國共產黨,16歲參軍,歷經大小戰鬥20多次。1955年,他被授予大尉軍銜,1958年因戰傷復發病逝於上海,年僅29歲。

劉文周是劉經三和劉經五的父親、劉喜璞的爺爺。當時抗日政府對每個抗日軍人的家屬都有相應的物質優待規定,根據各家情況和意願給予優待。當時家裡有三人參軍的開明鄉紳劉文周說,革命事業正在艱難的時候,他不需要優待。

村裡的老人們回憶說,作為一位開明鄉紳,劉經三的父親劉文周教過書、行過醫、經過商,主張社會革新,提倡男女平等、婦女識字學文化。在膠東處於白色恐怖時,他曾掩護了膠東黨的領導幹部宋紹九、於子聰、於得水、於烺、於炳齋等。“像這樣不要國家照顧的革命老人再沒聽說過!”黃疃村老教師劉德修感慨地說。

為革命“綁架”父親

劉經三當年為革命籌款“綁架”父親的故事至今還在當地傳頌,當地的史志也有明確記載——

1932年冬天,中共膠東特委在劉經三家鄉附近的霄龍寺建立了黨的秘密聯絡站“雞鴨公司”,劉經三為經理。從家裡拿出的第一筆活動經費用完後,無處籌款,劉經三就出了“下策”:清明前日深夜,他和一位同志敲開自家門,用短刀抵住打開門的父親,把麻袋從頭上套下將其扛走,在院子裡留信說“明日日落之後將一百塊大洋送到西土地廟香爐底下,錢到人歸”。

第二天,家人如期將錢送到,父親當即被放了回來。家人驚喜之餘,又在過道發現一封信:“各位大人,膝下敬稟者乃不肖男經三,為革命事,借貸無門,只得用不恭之舉暫借大洋百元,他日事業有成,加倍償還。不肖之子劉經三。”

別說是那個年代,就是現在,兒子“綁架”父親也是大逆不道的,但劉經三是為了要錢鬧革命,周圍十里八村的人知道後,都感慨他對革命的一片赤誠,也感慨劉文周的開明大義。

“感動人物”感動先烈後人

鄧雲寶與劉經三有著不解之緣。

作為革命先烈的後代,57歲的鄧雲寶是2005年——2006年感動煙臺雙年度人物之一。他歷盡艱辛,歷時40餘年,收藏革命文物一萬餘件,數十次自費舉辦義展,觀眾數萬人。他收藏的革命文物和他的收藏故事,感動著成千上萬的人。

這成千上萬的人中就有革命先烈劉經三的後人、67歲的煙臺退休工人劉延堂。劉延堂是劉經三的侄子,他看了鄧雲寶痴心收藏的紅色文物展覽後很受感動,就將家裡收藏的劉經三和自己父親劉經五的烈士證書送給他,希望能讓更多的人瞻仰先烈、牢記歷史。為表達對鄧雲寶的敬意,劉延堂還讓家裡一位會絨繡的女孩親手縫製了一面錦旗送給他。

鄧雲寶收藏的劉經三遺物中最寶貴的當屬他在濟南反省院寫回的家書了。濟南反省院是當時山東省第一監獄內關押政治犯的地方,當時的反動政府將政治犯組織在這裡每天學習“洗腦”,企圖感化招安。

這封信是劉經三在1934年“小年祭皂(應為灶)時”寫給妹妹蕙蘭的,他怕家人因為他而不能像其他人家一樣享受一年辛勞“賺得的幾日快樂報酬”,“不得不來信加以慰問”。他說“以前雖有家信,不過父親未必肯對你們細說,所以權當過年間啦故事再說一下”。在信里,他向妹妹介紹了自己被捕後的經歷和當時的處境,詳細到一日三餐,“大家都穿的道袍大領,都像些出家的和尚,每日除上班時聽不到一點聲音,都老實實的真有點出家風味”。信中,他還叮囑妹妹和嫂子一起識字長學問,“不要認為在家庭的婦女就不用學問,也不要認為求學問必須在學校里”。

重要事件

1925年於濟南育英中學畢業後,回鄉從事教育、經商等業。後因不滿軍閥縣長的統治而與之抗爭,遭緝捕後逃至關東。

1932年秋,經宋竹庭、於儉齋介紹加入中國共產黨。

1933年1月,任中共牟平縣委書記,3月任中共膠東特委委員。在其領導下,牟平的“抗稅會”、“抗租會”、“讀書會”、“互濟會”等組織紛紛建立,黨的影響不斷擴大。1933年3月,在牟平、海陽兩縣交界的霄龍寺以開辦“雞鴨公司”為掩護,設立黨的地下聯絡站,並以經理的身份四處開展工作。為支持聯絡站的工作,不惜變賣家產,並把家中的十幾箱蜜蜂送到聯絡站。同年7月,因霄龍寺聯絡站暴露而遭通緝。從此,離家秘密活動於膠東各地。為同敵人開展鬥爭,保衛黨的組織,他設法搞到十幾支長短槍,建立起地下武裝“打狗隊”,任指導員。10月,中共膠東特委書記張靜源遇害,膠東各縣黨組織與上級失去聯繫。在此嚴峻時刻,發起在文登鄉師召開文、榮、牟、海、萊、招、棲7縣黨組織代表聯席會議,研究尋找上級黨組織等問題。7縣代表一致推舉他為代表北上尋找黨組織。11月,在原中共牟海縣委書記王心一的幫助下,在北平與中共北方局接上了關係。

1934年1月,與北方局委派的常子健一起返回膠東,使膠東黨組織很快得到了恢復和發展。中共膠東特委恢復後,先後任特委宣傳委員、組織委員。9月,與膠東特委委員張連珠、李厚生同去榮成、威海等地巡視工作,途中夜宿文登縣崮頭集時被捕。先押於文登監獄,後轉至國民黨濟南反省院。

1936年6月,經保獲釋,當晚即與黨組織接上關係。後幾經輾轉,於1937年2月到達延安,入中國人民抗日軍政大學第一期第十隊學習,結業後留延安工作。8月,在延河游泳時溺水身亡,時年31歲。