內容簡介

陳其泰先生受教

陳寅恪弟子劉節先生、師從史學大家白壽彝先生,主要在先秦兩漢史學、清代及近代學術史、20世紀中國史學領域耕耘,《陳其泰史學萃編》是他三十餘年勤勤懇懇治學的結晶。

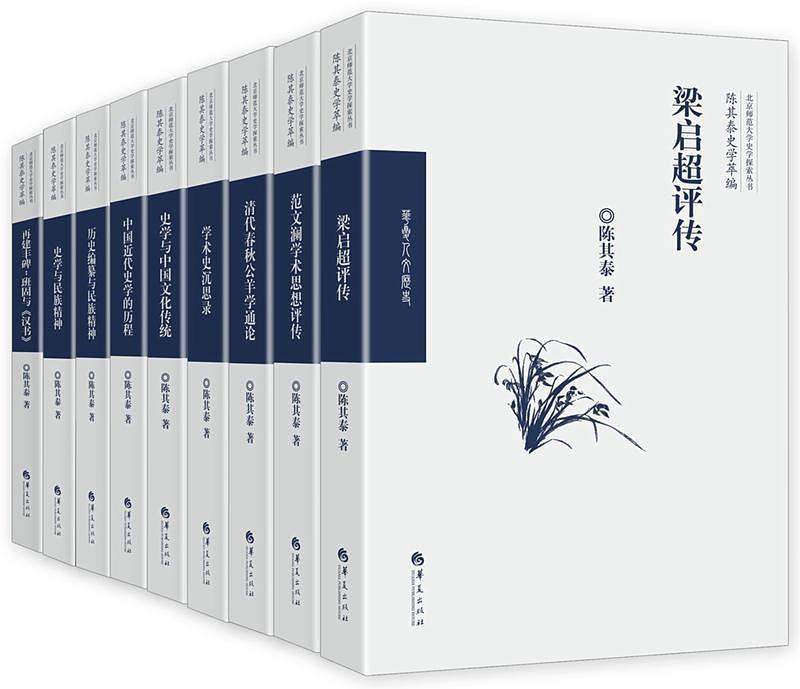

《陳其泰史學萃編》全書共九卷,約300萬字,包括《學術史沉思錄》《史學與中國文化傳統》《歷史編纂與民族精神》《史學與民族精神》《清代春秋公羊學通論》《中國近代史學的歷程》《再建豐碑——班固與<漢書>》《梁啓超評傳》《范文瀾學術思想評傳》。全書具有重要的學術價值,其中不乏真知灼見和重大創新。

作者簡介

陳其泰先生1939年出生在粵東韓江邊的一個小鎮,1957年在中山大學歷史系學習,受教於陳寅恪弟子劉節先生,1963年7月從中山大學畢業,1978年全國恢復統一招考研究生之後,考取了白壽彝先生指導的“中國史學史專業”研究生,從這時候起,用他自己的話說,“真正實現了大學時代從事本專業的夢想”。“我念研究生時已三十九歲,深感時間珍貴,時不我待,因而認真讀書、寫作。先後出版的著作有十一種,主編的著作二種,另有合著三種。”這本身就是一段歷史和傳奇。

目錄

第一卷 梁啓超評傳

第一章 南國英才

(一) 家世和啟蒙教育

(二) 學海堂的高材生

(三) 南海潮音撼心弦

(四) 萬木草堂師生情

第二章 維新變法的領袖人物

(一) 為變法圖強奔走呼號

(二) 天才宣傳家

(三) 時務學堂總教習

(四) 戊戌維新高潮及其失敗

第三章 啟蒙的華彩樂章

(一) 啟蒙思想家的卓越貢獻

(二) 批判封建專制

(三) 剖析國民性弱點 力倡新民之說

(四) 傳播西方近代思想文化

(五) 倡導“詩界革命” 和“小說界革命”

第四章 “史界革命”: 宣告舊史時代的終結

(一) 《新史學》的劃時代意義

(二) 《論中國學術思想變遷之大勢》的非凡氣魄

(三) 當代史述·人物傳記·亡國史鑑

(四) 推進外國史領域的研究

(五) 比較研究的嘗試

第五章 九曲回瀾歸依著述

(一) 十一載風雨路途

(二) 策劃討袁 建立殊勛

(三) 專心著述的晚年

第六章 恢宏淵博: 中國史學優良傳統的發揚

(一) 恢宏的風格

(二) 論清學史的兩部名著

(三) 建構史學理論體系

(四) 多層面、多格調的先秦史研究

(五) 文化史開山之作

(六) 文獻學領域的非凡建樹

增訂篇目

一、梁啓超的學術風範和愛國情懷

二、理性主義對待“排滿” 與近代民族理論體系的初步構建

三、梁啓超晚年的文化自覺: 《歐遊心影錄》的思想價值

四、梁啓超生平著述年表

第二卷 中國近代史學的歷程

總論 中國近代史學發展趨勢

近代史學:跨世紀的歷程

近代史家對傳統史學的批判繼承

近代史家對通史體例的探求

上編 19世紀的中國近代史學

龔自珍的社會歷史觀

《聖武記》對清代盛衰的探索

魏源與鴉片戰爭史

魏源與中西文化撞擊

徐繼畲《瀛寰志略》的價值

近代愛國史家夏燮

《海國圖志》《日本國志》比較

黃遵憲的中西文化觀

黃遵憲與客家研究

《人境廬詩草》與近代文化覺醒

下編 20世紀的中國近代史學

梁啓超: 近代學術文化的開拓者

夏曾佑與通史撰著

20世紀初宣傳革命的歷史思想

陳寅恪治史風格

陳垣學術思想的升華

郭沫若史學的時代精神

范文瀾: 從國學向唯物史觀的跨越

侯外廬學術的特色

增訂篇目

龔自珍: 鍛造新的哲學武器

張穆的經世學風與《蒙古遊牧記》的撰著

何秋濤《朔方備乘》的著史宗旨和史學價值

黃遵憲文化思想的特點及其歷史地位

王國維“二重證據法” 的形成及其意義

陳垣: 宗教史的開山之作

胡適: 《中國哲學史大綱》的新範式

民國初年歷史觀領域的新變革

“民族—文化” 觀念與傅斯年、陳寅恪治史

陳寅恪治史風格續議

第三卷 再建豐碑:班固與《漢書》

引言: 修史風波

第一章 家世和家學

一、邊地豪富, 儒學世家

二、班彪: 才高而好述作

第二章 潛心著史…

一、從私撰到受詔

二、二十五年心血的結晶

三、晚年際遇與班昭續史

第三章 創立新的構史體系

一、走出巨人的身影

二、強盛的國力是創造的源泉

三、時代召喚“漢書” 出世

第四章 對抗神學濁流

一、鬼神與人事之爭

二、面對神學濁流

第五章 一代興亡的歷史畫卷

一、開國和上升

二、鼎盛時代

三、中興和衰亡

第六章 宏富的蘊涵 嚴密的體例

一、繼起者的勞績

二、反映廣泛的社會生活

三、嚴密合理的體例

第七章 進步史識和時代印記

一、弘揚實錄精神

二、觀察歷史變局

三、為“狂狷之士” 立傳, 怒斥祿利之儒

四、卓越的人才觀

五、關注民生疾苦, 主張民族和好

六、正宗思想的印記

第八章 學術文化的瑰寶

一、寶貴的文獻

二、開法制史之先河

三、對經濟活動的重視

四、地理沿革和水利工程

五、學術史的雛形

第九章 在歷史長河中

一、史壇豐碑

二、“漢書學” 大興

三、走出低谷

第四卷 清代春秋公羊學通論

引 言: 經學史上壯觀的夕照

第一章 一份獨特的哲學遺產

一、《公羊傳》: 對《春秋經》“微言大義” 的闡釋

二、董仲舒與公羊學的形成

三、何休對公羊家法的總結

第二章 復興序幕的揭起

一、千年消沉和趙汸著書

二、莊存與: 清代公羊學的開創者

三、莊存與對“微言大義” 說的推進

四、孔廣森的著述及其誤區

第三章 張大旗幟

一、劉逢祿: 重理公羊學的統緒

二、造端宏大, 奠定基礎

三、劉逢祿公羊學說的二重性

四、凌曙和陳立

第四章 清代公羊學說的巨大飛躍(上)

一、清代學術思想的分水嶺

二、龔自珍的思想軌跡

三、公羊三世說與龔自珍古代社會史觀

四、龔自珍的強烈批判精神

第五章 清代公羊學說的巨大飛躍(下)

一、魏源的今文學著作

二、經世學風和魏源的社會改革思想

三、近代向西方學習的先驅人物

第六章 維新運動的思想武器

一、廖平與晚清今文學

二、康有為今文學觀點的確立

三、時代狂飆: 《新學偽經考》和《孔子改制考》

四、容納資產階級民主思想之公羊新學說

第七章 公羊學與晚清新學

一、晚清公羊學大盛的雙層意義

二、公羊學與進化論的傳播

三、公羊學與“新史學” 思潮

第五卷 史學與中國文化傳統

敘篇 文化視角·比較研究

從文化視角研究史學

史學與中國文化傳統

傳統史學確立期和轉變期比較

上篇 傳統史學的確立與文化問題

孔子與中國史學傳統

《左傳》的史學成就和民本思想

“過秦” 和“宣漢”: 兩漢時代精神之體現

司馬遷和孔子: 兩位文化巨人的學術關聯

《史記》久遠生命力的奧蘊

司馬遷在中國文化史上的崇高地位

《春秋》與西漢社會生活

《漢書》歷史地位再評價

公羊歷史哲學的形成和發展

下篇 傳統史學向近代史學轉變與文化問題

傳統史學向近代史學的轉變

全祖望對清代學術的貢獻

王鳴盛史學: 樸學家的理性探求

錢大昕治史的特色

《文史通義》: 傳統史學後期的理論探索

崔述古史新說及其價值觀

龔自珍與傳統文化的轉折

近代史開端時期史壇的新風氣

《日本國志》的時代價值

黃遵憲與儒學

進化論傳播與近代史學的產生

第六卷 歷史編纂與民族精神

上 篇

構建中國歷史編纂學學科體系的思考

編纂思想: 推進中國歷史編纂學研究的關鍵環節

中國古代設館修史功過得失略論

設館修史與中華文化的傳承

設館修史與歷史資料的豐厚儲存

歷史編纂的理論自覺: 《史通》《文史通義》比較研究略論

晚清典志體史學名著的時代特色

20 世紀中國史家探索史學民族風格成就舉要

白壽彝先生與中國歷史編纂學

纂修大型《清史》宜採用新體

下 篇

關於“民族精神” 內涵的理論思考

民族文化認同與中華民族的發展

論民族精神的成因

論民族精神的功能

中華民族精神在漢代的發展

《史記》與中華民族凝聚力

對清代多民族統一局面的及時總結

民族危機刺激下近代歷史文化認同面臨的緊迫課題

晚清歷史文化認同的新格局

辛亥革命的思想動員與中華民族凝聚力的增強

陳垣與抗戰時期愛國主義史學

第七卷 史學與民族精神

史學傳統與民族精神

歷史的規律性與歷史的豐富性

超越單純考證尺度的局限

歷史編撰與創新精神

傳統·近代·當代

20 世紀中國馬克思主義史學的歷史地位

上 編

《左傳》在傳統史學上的地位

《左傳》為古代史學樹立的範例

漢初史論的時代色彩和主要成就

司馬遷對歷史發展趨勢的卓識

司馬遷價值觀與儒學

對《漢書》十志的總體考察

兩漢之際陰陽五行說和讖緯說的演變

今文公羊學說的獨具風格和歷史命運

中 編

蘇頌的學術成就和治學精神

談遷與《國榷》

馬驌的史學成就

錢大昕:歷史考證的精良方法及其影響

錢大昕與元史學

《廿二史劄記》:乾嘉學術創造性思維的出色成果

嘉道時期學術風氣的新舊推移

下 編

龔自珍、魏源的學術風格

黃遵憲的近代開放意識

梁啓超與中國史學的近代化

章太炎對近代史學的貢獻與局限

“古史辨派”的興起及其評價問題

第八卷 學術史沉思錄

上篇 學術史探索

董仲舒春秋公羊學說的理論體系

論章學誠對歷史哲學的探索

公羊家法與清代今文學復興之統緒

龔自珍與晚清經學的嬗變

論魏源社會改革思想的時代特徵

公羊學說與晚清歷史文化認同的推進

西學傳播與近代史學的演進

傳統思想的精華何以通向唯物史觀

中篇 當代史學的思考

恩格斯晚年對唯物史觀理論的重大貢獻

中國馬克思主義史學發展道路的思考

新歷史考證學與史觀指導

《中國近代史資料叢刊》的學術價值

關於中國近代歷史進程基本線索的理論

當代中國馬克思主義史學家關於民族問題的理論

范文瀾與毛澤東的學術交誼

下篇 白壽彝學術風采

刻意的追求 新辟的境界

——白壽彝著《中國史學史》第一冊評介

理論方向和開拓精神

——讀白壽彝主編《中國通史·導論卷》

不斷開拓史學史學科的新境界

——讀《白壽彝史學論集》

史學體系的重大創新

——白壽彝先生主編《中國通史》成就略論

為學術投入了全部生命

——深切懷念白壽彝師

白壽彝先生編纂《回民起義》的學術價值

白壽彝主編《中國通史綱要》對歷史上民族關係的處理

白壽彝先生學術創新的風範

《白壽彝畫傳》後記

第九卷 范文瀾學術思想評傳

第一章 成長為國學名家

(一) 浙東一少年

(二) 北大求學時代

(三) 在南開

(四) 任教於北京各大學

(五) 《大丈夫》: 呼喚抗擊日寇、激揚民族正氣之作

第二章 為創建新史學嘔心瀝血

(一) “文武雙全的民族英雄”

(二) 到延安

(三) 解放戰爭歲月

(四) 新中國成立後專心著述和領導史學界

(五) 最後的日子

第三章 學術交往

(一) 黃侃 蕭一山

(二) “我黨歷史學者” 吳玉章

(三) 與毛澤東的友誼

第四章 早期學術成就

(一) 《文心雕龍講疏》和《文心雕龍注》

(二) 《群經概論》

(三) 《正史考略》

(四) 《水經注寫景文鈔》

第五章 以科學理論為指導的第一部通史著作

(一) 《中國通史簡編》的版本

(二) 唯物史觀指導下的探索

(三) 對宋元明清時期歷史的卓識

第六章 20世紀中國史學的煌煌巨著

(一) 《中國通史簡編》修訂本的理論指導

(二) 高明的史識 開闊的視野

(三) 多層面地反映歷史真實

(四) 各民族共同的歷史

(五) 評說千秋功罪

(六) 對傳統文化的精彩分析

第七章 《中國近代史》(上冊) 的開拓意義

(一) 《中國近代史》(上冊) 的版本

(二) 近代史研究領域的激烈鬥爭

(三) 奠定基本格局、前驅先路的功績

(四) 與世界史的聯繫和精當的論斷

(五) 近代史分期的主張

第八章 經學史研究

(一) 首創性的總結

(二) 深層次的剖析

第九章 卓越的理論建樹

(一) 論“勞動人民是歷史的主人”

(二) 論中國封建社會長期延續的原因

(三) 求馬克思主義理論運用之“神似”