內容簡介

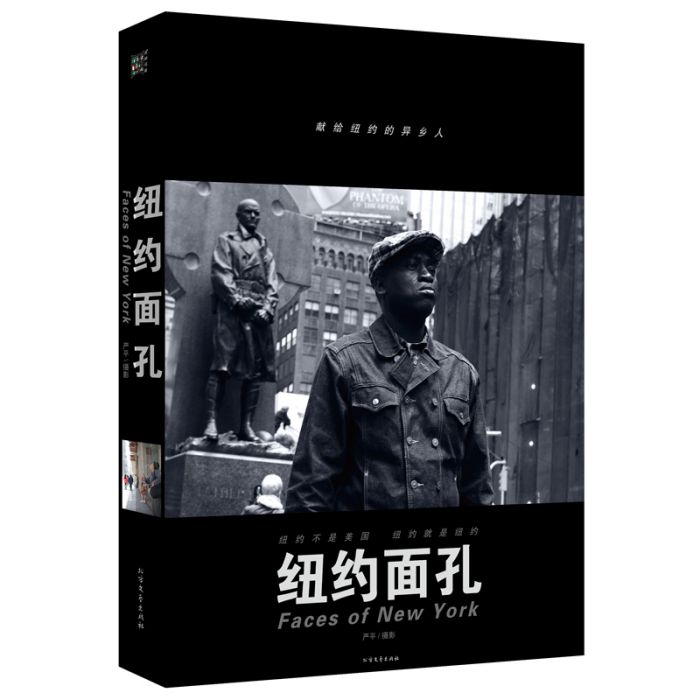

《紐約面孔》是一本直指人心的人文攝影書。

美國人常說,紐約不是美國,紐約就是紐約。在紐約,每天有不同的人操著800多種語言在交流。這是個典型的移民城市,毋庸置疑,它也是全球藝術、商業、體育、宗教、娛樂和金融薈萃之地,在這個濃縮的競技場上,擠滿了角鬥士、布道者、企業家、演員、證券商和買賣人。在紐約有三種人:一種屬於土生土長的紐約男女,一種屬於上班族,一種屬於移民。恰恰是第三種人,才是這個動盪城市中偉大的。因為紐約才是他們的目的地,是他們的目標。這個城市的敏感、詩意、對藝術的執著以及它各種無與倫比的輝煌,都是由第三種人造就。本地人給這個城市穩定性和連續性,上班族使其潮生潮落生生不息,但只有移居者才點燃了這個城市的激情。

《紐約面孔》匯集了作者隨手記錄的部分面孔——他們真真切切是2015年在紐約曼哈頓出現過的面孔,而且這些面孔也可以屬於2015年以前和以後的任何年代,因為這些面孔就是上面所說的第三種人——點燃城市激情的移居者,你也可以稱他們為異鄉人、過客、候鳥。

作者簡介

嚴平,重慶人,生於1961年,先後身份是:電工、北大哲學博士、民營出版人、

哥倫比亞大學訪問學者。現試著給自己多添加一個頭銜:面孔攝影師。“面孔攝影”有別於其他攝影,是觸及人靈魂的東西,是人文攝影的主要形式。本書出版前,作者曾於2015年4月在

美國哥倫比亞大學作過題為《相機是你的第三隻眼》的講座,並展示了書中的部分作品。已出版攝影集《三峽,我們在路上,我們眺望故鄉》。

目錄

序:紐約不是美國,紐約就是紐約 7

時代廣場 8

布魯克林大橋 62

高線公園 88

中央公園 124

華爾街 140

帝國大廈 152

世界貿易中心 160

自由女神 174

哥倫比亞大學 180

紐約建築 192

紐約街頭 206

街頭雜耍 254

後記 262

前言、序言

序:紐約不是美國,紐約就是紐約

15 年前我曾去過美國,也到過紐約兩天。當時印象很深的有兩個地方:Borders 連鎖書店和世貿中心大樓。書店後來倒閉了,世貿中心雙子塔也沒有了,當時拍攝的一幅黑白照片後來成了我珍貴的紀念。以後重遊新世貿大廈感觸頗深,那張照片我卻一直不願拿出來示人,因為11 個月以後就出了“9·11”那件舉世震驚的大事, 而我的這幅照片裡一隻大鳥正從樓中間飛過。但照片就是用來為歷史瞬間記錄的。我從17歲拿起相機,至今斷斷續續已有多年。多年前曾讀到一篇文章,其中說一個人應該悄悄乾一件也許10 年、也許20 年才見成效的事,攝影我作為興趣就一直堅持了下來。當然,拍攝“紐約面孔”這個主題,其實不到一年,而想做成這個主題,只是最近三個月的事。有朋友問我,為什麼要出版?我辯解說因為我自己做出版,自己給自己開後門,挾帶點私貨,並想將此與朋友分享;二是我選擇了“面孔”這個角度。面孔是觸及人靈魂的東西。很早看到過一篇文章,說是一個土著人看到自己被拍的照片,覺得靈魂被攝去,竟然抑鬱而死。我是不是拍出了他們的靈魂,我不得而知。但至少,紐約人的人生百態,紐約人的喜怒哀樂,盡在本書面孔中。這裡,我想借用一下我不久前看過的一個攝影專題“會講故事的街頭影像”的話:Stop! Don' t just tell them, showthem! 也就是展示它們,圖片自身能說話。說起紐約,我雖然在此生活近一年,但每天忙於雜務,幾乎無暇顧及對它的心理感受,直至我離開紐約兩個月後,看到E. B. 懷特(E. B.White)的文章《這裡是紐約》(Here is New York),又重新翻檢一遍我在紐約所拍的照片,才想到也許我還可以從某個角度來談談我對紐約的感受。到底是什麼感受,其實我也說不清楚。在紐約,我聽課、辦事、遊覽、聚會、街上行走、乘捷運、每天兩次去星巴克,雖然我是個異鄉人,但我能感覺到,其他人大都和我一樣,在忙碌辛勞著,或男或女,或老或幼,或貧或富,大家都平等且友好。很難用幾句話概括紐約。美國人常說,紐約不是美國,紐約就是紐約。只是聽人說在紐約每天有不同的人操著800 多種語言在交流。這是個典型的移民城市,毋庸置疑,它也是全球藝術、商業、體育、宗教、娛樂和金融薈萃之地,在這個濃縮的競技場上,擠滿了角鬥士、布道者、企業家、演員、證券商和買賣人。在懷特看來,有三個紐約:一個屬於土生土長的紐約男女,在他們眼中,紐約沒有變化,一直如此:城還是這么大,也一直這么喧鬧;一個屬於上班族,他們像蝗蟲般大量湧入,朝九晚五,晝出夜歸;一個屬於移民,他們生於他鄉,來此尋求點什麼。恰恰是最後一種人,才是這個動盪城市中最偉大的。因為紐約才是他們的目的地,是他們的目標。這個城市的敏感、詩意、對藝術的執著以及它各種無與倫比的輝煌,都是由第三種人造就。本地人帶給這個城市穩定性和連續性,上班族使其潮生潮落生生不息,但只有移居者才點燃了這個城市的激情。我在拍攝這些照片時,就住在曼哈頓W110 街,過客而已,來此盤桓幾個月。我無法像懷特那樣與偉大時代、輝煌事功、奇人、奇事、奇聞發生感應,只能隨手記錄部分面孔——他們真真切切是2015年在紐約曼哈頓出現過的面孔,而且這些面孔也可以屬於2015 年以前和以後的任何年代,因為這些面孔就是上面所說的第三種人——點燃城市激情的移居者,你也可以稱他們為異鄉人、過客、候鳥。

後記 關於紐約的兩首歌

關於紐約,有兩首著名的歌,一首是Jay-Z的Empire State of Mind:紐約,夢想鑄成的水泥叢林,在這裡你無所不能。” 紐約真的能讓初來者感覺自己似乎是無所不能的,因為沒有人定義你,限制你,當然,也沒有人在乎你,因為每個人都在努力為在紐約生存下來而奔波。記得有一篇文章很誇張地說,如果你能在紐約生存下來,在全世界其他任何城市你都可以生存。這座小島上,每天都上演著相聚和離別。大多數異鄉客都是短暫停留的候鳥,或為學業,或為工作,或為夢想,或只是為了短暫地感受一下紐約。所以下面這首歌是Frank Sinatra為離開紐約的人所寫的—— New York, New York:“成為紐約的一部分”,也許是每個在紐約生活過、打拚過、跌倒過、爬起過的人的心聲。即使最後不得不離開,也帶著些許遺憾,因為正如歌里所唱:If I can make it there, I' ll make it anywhere. 美國人常說,紐約不是美國,紐約就是紐約。的確如此,紐約也許是唯一一座可以同時勾起人的兩種極端情感的城市。住在這裡的時候會有諸多不滿,而離開的時候又會讓人想得發狂。

作為異鄉人或過客,這也許就是我出版本書的初衷。

相機是你的第三隻眼

一個偶然的機會,與我在哥倫比亞大學做同一訪學項目的郭峰女士提議我作一次攝影講座,題為《相機是你的第三隻眼》。哥大呂曉波教授主持了該講座。我大約談了幾個方面:第一,選擇問題。人生不是選擇題。大學、工作、伴侶,你可以選擇,但是你不能選擇你的左眼還是右眼。眼睛是見證,是記錄,但這個見證記錄又是臨時的、短暫的。雖有古語叫眼見為實,但還有另一個詞叫過眼煙雲。正因為見證和記錄會消失,所以我們才需要第三隻眼。相機就是你的第三隻眼,是每個人的第三隻眼。繪畫不是,因為它已不是真實記錄,更因為會繪畫的人很少。相機則不然。有了相機,歷史、瞬間都可以被定格。所以,卡帕、布列松之所以偉大,就在於那台相機。有了記錄,即使失焦有什麼關係?

第二,世界上有三種人:說真話者、說謊者、懷疑論者。

第三,關於角度。其實有人已經提出來過,角度就是視野(From)。

第四,談談旅行。為什麼旅行?有人說觀光,有人說探險,有人說增添人生閱歷——人們常掛在嘴邊上的一句話就是世界是一本大書。

第五,每個人都有一個故事甚至傳奇——記錄下來!這裡姑且以我為例說說我的家庭。父親結婚三天被抓丁從軍,後兩次加入國民黨,兩次參加解放軍。父親在外從軍多年,原配再婚,與之再婚的村幹部後被以破壞軍婚名義判刑,父親的妹妹含冤自殺。母親那邊,我母親姐姐從小到紗廠當童工,後把母親從家鄉接到城裡。不久一次洪水暴發,老家房屋倒塌,家人全部遇難。父親64歲時死於他自己都不知道的糖尿病和腦血栓,他去世的第二天恰好是我的生日。這些歷史,簡直有點像《百年孤獨》里的羊皮書,有一種歷史的宿命在裡面。這些大部分聽我媽口述,沒有記錄,沒有證據。所以我就在想一個不存在的問題:如果他們當年有相機,會是怎么樣?第六,也就是最後,說說我一生尊崇的兩位攝影名人,布列松和卡帕。關於布列松,有很多介紹,我們都知道他的“決定性瞬間”。