簡介

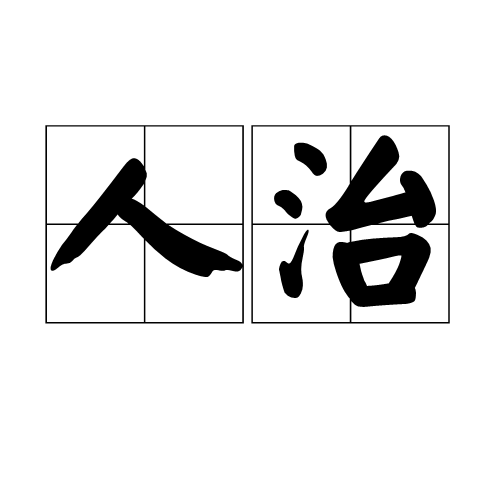

定義

人治就是個人或少數人因歷史原因掌握了社會公共權力,以軍事、經濟、政治、法律、文化、倫理等物質的與精神的手段,對占社會絕大多數的其他成員進行等級統治的社會體制。人治是儒家學說倡導的一種的治國理論,被封建統治者長期奉為正統思想。

特徵

其

特徵是權力一元化的狀態。這是一種單向的、自上而下的、等級森嚴的“線狀”控權模式。這種模式最大的弊端就在於缺乏平等的利益集團或政治權力與國家權力間的橫向控制,從而滋生“獨裁”與“專制”。而憲政賴以建立的權力基礎卻是社會上的多元平等的利益集團或政治權力間互相控制、相互制約而結成的多元化“網狀”控權模式。“人治”的一元化傳統及“線狀”控權模式是憲政生成的政治障礙。

中國思想

儒家的“德治”主義,就是重視人的特殊化,重視人可能的道德發展,重視人的同情心,把人當作可以變化並可以有很複雜的選擇主動性和有倫理天性的“君”來管理統治的思想。從這一角度看,“德治”主義和“人治”主義有很大的聯繫。“德治”強調教化的程式作用,而“人治”則偏重

德化者本身,是一種賢人政治。所以儒家非常反對用人來統治國家,孔子說:“夫禮,先王以承天之道,以治人之情。故失之者死,得之者生。《詩》曰:『相鼠有體,人而無禮;人而無禮,胡不遄死?』”

政治思想

主張依靠道德高尚的聖賢通過道德感化來治理國家。儒家重視人治,主張為政在仁;法固然不可缺,但

執政者“其身正,不令則行,其身不正,雖令不從”。主張君主以身作則,施德行仁,並

尚賢使能,任用得力官吏推行禮治,以達“文武之治,布衣方策,其人存,則其政舉,其人亡,則其政息”的境界。主張把人治與禮治、德政結合起來。

分歧

儘管,今天我們已習慣賦予法治以褒義,賦予人治以貶義,但是如果作為統治方式來看,這兩種方式治並不具有我們今天通常賦予其的那種褒義或貶義。大致說來,法治論者認為治理社會和國家主要要依靠

法律規則,而人治論者認為治理社會和國家主要要依靠優秀的、有智慧的治理者。兩者最終所追求的目標實際並無很大差異。那么,歷史上長期存在的人治與法治的爭論的焦點又在什麼地方呢?在我看來,焦點並不在於目標,而在於方法,在於可行性,特別是在於針對具體的社會環境下人治或法治的可能性。

法制不健全的社會,人治很重要,只是此人治非彼人治,不同社會形態的國家,人治需要重新定義。

作為治理國家的基本方法,法治和人治都有一些關於人和社會的基本假設。

假設

歸納起來,人治論者的基本假設大致有以下幾點:

1、社會決策中為了法治所需付出的溝通成本高於個人決策的風險成本。

2、社會和國家的統治說到底最終要通過個別人來進行,特別是賢人和智者。

3、社會中會產生這樣的具有高尚道德和高度智慧的人。

4、社會應當有而且確實有辦法將這些賢人智者選拔出來,賦予他們以決斷事物的最終權力。

人治論者從經驗中看到,人的智力和遠見事實上是有差別的,人的道德水平和責任感也是不同的。人們不僅在日常生活中往往需要一些賢人智者來指路,並且人們也往往非常信賴、高度尊敬這些賢人智者。賢人智者的判斷往往確實比常人的判斷更好,更可能正確。此外,這種決策方式往往可以當機立斷、快刀斬亂麻,不僅節省了時間,而且省去了其他許多麻煩。社會治理儘管需要法律、規章,但是任何完備的法律總是會存在許多照顧不到的地方,因此僅僅有法律,即使是好法律也不能保證結果就好,還必須有賢人和能人來運用法律。因此,最好的治理方式,在人治論者看來,是賢人的政治。事實上,人治論者並不完全否定法律規則的重要性,例如,被列為中國“人治論”的代表人物的孔子就非常強調“禮治”,認為“安上治民莫善於禮”、“禮樂不興則刑罰不中”,[1]實際就是強調遵循規則、制度和法律。但是,所有的規章制度,最終還必須通過人來治理。“徒法不足以自行”。最極端的人治論者可能是《理想國》中的柏拉圖,[2]但他的基本假定是可能培養或發現一個無所不知、通曉一切的哲學王來治理國家;其實,他強調的是知識的統治。

法治假設

法治論者認為,社會的最佳統治方式是法治。但是依據他們得出法治結論的理由或進路不同,又可以分為唯理主義的法治論和懷疑主義的法治論者。所謂唯性主義的法治論者,是因為他們相信法律作為一種理性是“是不受欲望影響的”[3]、“是永恆正確的理性”,[4]或“永遠公正”的普遍意志的體現。[5]而既然法律已經從定義上被界定為是永恆正確的,因此法治自然也就不容質疑了。但是,在我看來,儘管這些思想家對法治的判斷可能正確,但是,他們關於法治的論證卻很成問題。[6]在一定意義上看,他們關於法治的優越性的論述同柏拉圖的人治討論屬於同一範疇,都是對一種不考慮操作的理想制度的推論,因此其實踐往往以人治告終。[7]

而懷疑主義的法治論者認為,人的理性力量(無論是個人還是一個時代的人)永遠是有限的,只有依據一代代人的智慧累積而成的制度,依據長期形成的規則和前例,人類才可能相對恰當地處理人類的事務。[8]法治論者,特別是懷疑主義的法治論者,至少提出了兩個問題是人治論者無法回答的,首先是世界上有沒有在一切重要關頭都能高瞻遠矚、不犯錯誤的賢人智者;其次,即使有,我們是否能夠通過某種方式發現並保證這樣的人處於適當的治理國家的位置上。法治論者對這兩個問題都持懷疑態度(但並不必定是持否定態度)。他們懷疑有全知全能的聖人,他們也懷疑有沒有可以驗證的發現聖人的方法和程式。正是基於這兩個懷疑,他們認為法治是更適當的治國方法。法治在這個意義上,就是一切人都要按照既定的普遍為人們知曉的規則辦事,不違背已經確定的規則,不憑著個人的主觀看法行事,即使是身居高位的統治者也是如此,特別是在一些重大的原則問題上,更要嚴格遵循社會中已經確定的規則,以此來防止和減少統治者犯錯誤,更不用說要防止統治者濫用權力。但是,即使是法治論者也並不反對傑出統治者和官員在許多非重大的問題上,在一些必須即刻決定的問題上,在一些必須行使裁量權的問題上充分發揮他們個人的才智判斷,行使裁量性的權力,也不反對傑出領導人運用他的個人魅力、遠見卓識、領導才能來影響民眾的意見和觀點。但是,說到底,法治是最根本的治國手段,是最可依賴的原則。由此可見,法治和人治實際上也並非只強調法律或只強調聖人,在一定程度上,兩者都必須結合,差別僅僅在於最終的或主要的手段是法還是人。

韋伯概述

如果心平氣和地同樣認真對待傳統的法理學論證,我認為人治論者和法治論者的觀點都是有道理的,都很有說服力,我們無法從這種傳統的思辨的進路來論證人治或法治的優劣利弊。同時,這種法理學的討論問題的方法也許有錯。這種討論都試圖找到一種永恆的最佳治理方式,尋求一種不問時間地點到處都能適用而且都有效的社會治理方式。但是,近代以來的社會發展告訴我們,不可能有這種

放之四海而皆準的治理方式,一個社會的最佳治理方式必須是適應該社會發展需要,必須是為人們社會生活所需要的。因此,僅僅依賴思辨不可能將這個討論引向深入。而“思辨終止的地方,……正是描述人們的實踐活動和實際發展過程的真正實證的科學開始的地方”。[9]因此,我們也許應當將人治與法治問題的討論放在一個歷史發展的語境中重新思考。而在這個問題上,

韋伯對政治統治方式的變遷的考察和分析,[10]我認為成功地超越了傳統的法理學關於人治法治誰優誰劣的

形而上的爭論,有可能把法治和人治的討論推到了一個新的階段。大致說來,韋伯將社會生活中的合法的統治方式大致分為以下三類,分別是法理型、傳統型和魅力型統治。法理型統治相信法律,即使有權威的人也只有在法律規則之下才有發布命令的權利。人們普遍遵守法律,信守法律,法律代表了一種大家都遵守的普遍秩序。傳統型統治是基於源遠流長的傳統的神聖性,相信按照傳統實施統治的合法性。魅力型統治,人們確信一些非常有個人魅力的領導人具有超凡的智慧、品質,並因此統治獲得合法性。如果依據通例,將法治界定為遵循先例或既定規則的統治,[11]那么前兩種統治都大致相當於法治,而魅力型統治大致相當於人治。韋伯認為魅力型統治是一種前理性時代的社會現象,當社會出現危機時,魅力型人物可以促進人們改變價值觀念和信仰,使人們接受一種新的信仰和做法。其關鍵在於當時的人們需求這樣的人物,他們尊崇這種魅力型人物,追隨他進行的社會變革。表面看起來,這種對於領袖人物的迷信是一種愚昧的行為。但是,在韋伯看來,這種人物的出現以及與之相伴的魅力型統治往往具有革命的力量,因為正是這種魅力型領袖促使人們能迅速、不加反思的擺脫舊的思想觀念和行為模式的約束,與舊制度徹底決裂。因此,從社會功能上看,這種看似愚昧的魅力與昭示人、啟示人的“理智”所起到的社會功能是相同的。[12]

魅力型統治,在韋伯看來,由於強調精神的力量,往往不注重經濟生活,是一種典型的“非經濟性”的政權,它對於傳統型和法理型統治下的日常的瑣碎經濟活動表示鄙視;[13]這樣的統治會形成一個魅力型共同體,群體內部雖有少數

行政管理人員,但他們都不是現代意義上的官僚(即受過專門訓練的嚴格按照等級命令系統運作的、各司其職的官員),他們無需技術訓練,其獲得管理人員的資格不是個人的社會地位,也不是家族的門閥,而是個人具有的魅力。因此,最高領導人與行政人員的關係是直接的,無需或者只有很少固定的機構和程式,也就是沒有嚴格的程式規則,也不承認“正式的”的司法。具有魅力的領袖人物在社會組織中有或者沒有正式職務並沒有什麼關係,因為他的權威不是來自任何職務,而是他個人所具有的魅力。因此,在這裡,行政職務不是一種職業,因為它既沒有固定的職權範圍,也沒有固定收入。魅力型領導人在領導工作時,也常常跨越許可權,超越程式,

一竿子捅到底。在這裡,決策也沒有確定的、固定的議事機構和決策程式,往往憑魅力型領導人的個人智慧。[14]因此魅力型統治是典型的人治。

在韋伯看來,魅力型統治是有問題的,但是問題並不在於這種人治無法集中民眾的智慧或有其它不民主的因素,關鍵在於這是一種不穩固的、不能持久的統治形式。[15]這不僅因為魅力型統治內部缺乏穩定的組織機構和程式、缺乏基於專業技術的職業人員以及它對日常經濟活動的鄙視,更重要的因素在於沒有哪一個社會會總是處於激動人心的革命或變革狀態。魅力型領袖“只有在生活中通過考驗他的力量,才能獲得和保持他的權威。……他必須創造英雄的事跡”。[16]而一旦社會革命或變革基本完成,社會進入相對平穩發展的階段,魅力型統治顯然就不能適應這種穩定、瑣碎的社會發展,勢必會常規化。其次,魅力型領袖的個人生命總是會有終結,需要有新的領導人。[17]如果要繼續保持魅力型統治,新領導人就必須有魅力,但是魅力不象財產或職務可以繼承或指派的,魅力是一種非常個人化的東西。如果將魅力同職務等同起來,那么這裡的“魅力”就失去了原來的意味。如果魅力型領導的承繼是通過某種程式的選舉,那么就會產生一套程式和技術,這實際上就在一定程度上將領導人的選擇制度化了。如果是由魅力領導人指定繼承人或傳給子女,這就實際是向傳統型統治轉化;如果是由信徒選舉,那就實際上開了民主的先河,並因此勢必逐步走向法理型統治。因此,在韋伯看來,任何魅力型政治都不可避免地會導致“常規化”,導向法理型或傳統型的統治,形成事實上即現代的或傳統的法治狀態。法理型統治是一種依靠官僚和法定程式的統治。[18]這種政治的優點在於穩定,領袖也要守法,依據既定規則來統治,領導人的轉換也是按照程式進行,因此,即使領導人個人的能力、魅力、智慧弱一點,也無妨,因為這種統治是一個機構的運作,領導人只是這個機構的一個組成部分。在這個意義上,法理型統治是理性的、規則化的。它適合的是和平時期、“平庸”的時期,它適合人類社會的大多數。但是這種統治也有弱點,最大的弱點是機械,循規蹈矩,因此,當社會發生變化之際,它的回應能力不足、不快,有時甚至顯現出僵化,同時,它特別不足以應付社會生活的緊急情況,缺乏緊急情況下所需要的當機立斷的效率,甚至會出現合法不合理的情形。在法理型統治下,由於一些重大的變革往往要牽動整個機構,牽動很多人的既得利益,因此難以變革。而在這時,就往往需要魅力型人物來推動變革,進行創新。傳統型統治與法理型統治更多相似之處,不同的在於傳統型統治更多依賴慣例,更多依賴傳統,因此,也同樣具有法理型統治的可能出現的僵化問題,甚至更為嚴重。因此,當社會的變革需求時,就仍然會出現新的魅力型人物以其活動以及他對於許多人的社會召喚力引發出革命性的突破,形成新的魅力型統治。但是,革命同樣不可能永久持續,革命後的制度會逐漸常規化,因此必然使統治類型再次從魅力型向法理型或傳統型轉化。最後必須指出,韋伯的這種分析是一種“理想類型”的分析。韋伯不認為社會和歷史中曾經有任何一種純粹的理想類型的統治,現實生活中人們可以看見的都是某種程度的混合型統治,其差別僅僅是程度不同而已。[19]

韋伯啟示

上面關於韋伯觀點的敘述當然是大大簡略了,因此失去了其原著的豐富性和歷史性,甚至可能有一種歷史循環論的味道。但是,這並不是韋伯的問題,而更可能是任何概述都難免帶來的問題。如果在此我們不追究細節,而是將韋伯的分析作為一種思路來考察法治和人治的變遷和發展,我們就可以看到,法治和人治都具有其特定的合理性,而且這種合理性都是歷史和社會構成的,並不具有永恆的普遍的合理性。相對說來,法治具有更多的普遍的合理性,但是,這種優點不是法治本身具有的,而是由於社會生活的特點促成的。我們可以看到,人治的問題並不在於任何統治者都可能犯錯誤(事實上法治同樣可能犯錯誤甚至是重大的錯誤[20]),而在於人治無法作為一個長期治國的手段,無法保證制度、政策的穩定性和可預期性,在於領導人是否真的或總是具有那么多的智慧和賢德,尤其在現代的高度分工的社會中。儘管如此,我們必須看到,在特定的歷史條件下,特別在社會需要變革的歷史時期,人治不僅是必要的,甚至是不可避免的。如果從這個歷史發展的角度來重新理解中國歷史,我們就可以理解為什麼歷代王朝的創立者或中興者無論他如何強調法律都是事實上的“人治”者,而隨著君主的更替,後代許多君主不論多么想勵精圖治、奮發有為、變法維新,都會受到各種所謂的“天道”或“祖宗之法”即制度的約束,不能隨意妄為,最極端的甚至會被重臣或宦官廢立。如果我們不是將“法治”作為一個為今日西方已開發國家所專有褒義詞,而是依據法治的中性界定,我認為,在中國古代是有事實上的“法治”的,即使沒有用“法治”這個詞。但是,無論是人治還是法治,這都不僅僅是某個君主個人的意志使然。如果從這個角度來考察近代中國的歷史,我們也許會對中國近代以來歷史有一種新的理解。例如,為什麼上個世紀末起中國的現代化進程是從“變法”開始,而不是從法治開始?為什麼一代代傑出領導人要進行各種形式的革命和改革,而不是試圖保留當時已經形成的某些制度和規則開始。我們也許會理解本文的題記引證了流行的讚美

小平同志那首《春天的故事》。進而,我們也許會更深刻地理解中國共產黨的十五大政治報告將“

依法治國,建立社會主義法治國家”作為一個基本方針確立下來的重大意義,以及與此相伴隨的機構改革和公務員制度改革。請注意,本文僅僅是主張認真對待人治,卻並不是要為人治

張目(儘管這種誤解在中國當下的二元對立話語中有可能發生),我並不讚美或主張人治。無論是作為一個當代的中國公民,還是作為一個法學家,我都希望法治,並認為法治是當代中國社會發展的趨勢。但我力求提醒自己的是,不要將個人的希望替代學理的分析,將個人的慾念或職業的慾念――法治――神聖化。作為一個研究社會的學者,我們必須保持一種冷靜的心態,力求周全地思考法治和人治的問題,把它當作一個真正的學理問題,分析法治和人治為什麼會長期以不同的方式存在以及它發生存在的歷史條件。也許,這種思考會對那種不問條件的強調法治的論點表現了某種程度的“不敬”;[21]甚或,我在此的分析和理解本身就是一個錯誤,違背了“歷史的潮流”。但是,如果法治是一個民族的事業,是一個歷史的過程,而不是某個或某些法學家的創造,那么它就不會簡單地因為我個人或任何其他人的這種或那種表態而加速或減緩。事實上,我曾大膽地預測“中國現代法治形成的一些基本條件也許已經具備”。[22]但是,我並不是從傳統的思辨法理學角度論證的,我並不認為當我們一致決心“依法治國”時,法治就足以(儘管這可能是一個重要的條件)形成了。我堅持的仍然是

歷史唯物主義的進路,即從經濟基礎、社會結構轉型的角度論證了作為上層建築之一部的法治形成的現實可能性。我認為,經過中國人民的百年艱難奮鬥,中國社會在經濟、政治和文化這三個最重要方面的轉型就總體而言已經基本完成,因此,法治在20世紀末的中國成為一個追求目標決不是偶然的,更不是虛妄的。但是,如果可以從韋伯的分析獲得某些啟發的話,那么我們也就可以看到,在當代中國建立社會主義法治,這也並不是或主要不是一個主觀目標選擇的問題,而幾乎是一種不可避免的社會生活發展的趨勢,這是由於中國近代的劇烈變革後社會發展的要求,是一個與中國近代以來特別是當代的社會改革不可分離的、並且始終依賴後者的歷史過程。